今天是2014年的祭灶节。从这个节日开始,传统的春节已正式拉开帷幕。媒体对这个传统节日关注得不多,更多在报道春晚的节目单。要想春节永远成为炎黄子孙的神圣节日,离不开保留与春节相关的节日。祭灶,就是其中之一。

可遗憾的是,现在的城市家庭,懂得祭灶仪式、保留祭灶民俗者,有减无增;即便是中小学和幼儿园老师,也未必屑于在放假前跟学生聊聊春节的相关节日和仪式。没有了民俗的春节,最终和普通的假期没啥区别,更多人关注的是放假的天数和年终奖的有与无、多与少等事情。假若说春节就是放假,就是团聚、吃饭、打牌,我们对春节的忠诚度还能维系几个世纪,还真的是个不小的问题。

一个民族的伟大程度,与其对世界的贡献率固然有关,只是自己发明创造的东西如果自己不珍惜、不愿传承,这样的民族在世界上的文化地位能否巩固,显然就需要思量一番了。这样的结果,充其量把西方传统文化模仿得惟妙惟肖,甚至可能被完全同化,只是永远不会拥有独立的个性文化,也很难赢得世界的瞩目和尊重。春节在即,我们的媒体、教育机构和家庭,应该从弘扬传统的春节民俗开始。其实从腊八到大年初一,有许多现成的儿歌,值得青少年吟诵。比如中原地区流传的春节儿歌,就有传诵的必要:“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。哩哩啦啦二十三,二十三,祭灶官;二十四,扫房日;二十五,磨豆腐;二十六,买斤肉;二十七,宰只鸡;二十八,贴门神;二十九,蒸馒头;大年三十熬一宿,初一早上撅屁股儿(拜年)。”至于祭灶糖和灶神画,也是弘扬传统春节的必要元素。

春节民俗多与祭祀诸神相关。要让更多的年轻人知道春节的来历,了解春节的传统习俗,就要从弘扬春节民俗中尊重并热爱这个节日,而不是看场春晚、吃顿饺子、喝几场酒完事。要达到这个效果,祭灶是春节连锁假日的开端,首场仪式就缺席,其后只能退守除夕;如果除夕再被一场歌舞晚会给缴械,偌大的春节假日基本就失去了精气神儿。由此,足见祭灶节对于春节传承中的门户意义。

希望我们的电视、报纸和网络媒体,有针对性地在春节期间的每一天,介绍好相关的民俗,来吸引更多人的视线,以增加春节的神圣力和凝聚力,而不纯粹是享受几天的清福。

延伸报道:

小年祭灶

1月23日是农历腊月二十三,也是中国北方俗称的“小年”,这个是古时以祭祀灶神为主题的节日。在中国传统节庆中,小年也被称为祭灶节、灶王节,往往被视为过年的起点。尽管中国幅员辽阔,各地民俗也有差异,但古时在这一天都有祭灶的风俗。

灶王爷常驻在每家每户,对家庭的情况非常了解。每年腊月二十三,灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶,让玉皇大帝赏罚。因此送灶时,人们在灶王像前的桌案上供放糖果、清水、料豆、秣草,其中后三样是为灶王升天的坐骑备料。祭灶时,还要把关东糖用火熔化,涂在在灶王爷的嘴上。这样,他就不能在玉帝那里讲坏话了。民间有“男不拜月,女不祭灶”的习俗,因此祭灶王爷,只限于男子。

北方腊月二十三、南方腊月二十四过完小年后,春节准备活动进入最后阶段。“(腊月)二十五,扫尘土;二十六,割年肉;二十七,杀公鸡;二十八,把面发;二十九,备年酒。”直到三十之后,春节才算正式拉开帷幕,人们不再忙碌,开始开展各式各样的庆祝活动。

过小年

小年夜的习俗

小年夜,也被称为“祭灶节”、“灶王节”。俗话说,“二十三糖瓜儿粘;二十四扫房子;二十五磨豆腐;二十六炖大肉;二十七宰公鸡;二十八把面发;二十九蒸馒头;三十晚上熬一宿,大年初一扭一扭”,小年夜一过,就拉开了春节的序幕。

农历十二月二十三和二十四,是民间传统的祭灶日,又称“小年”。小年这天,也是民间祭灶的日子。民间传说,每年腊月二十三,灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶,让玉皇大帝赏罚。因此送灶时,人们在灶王像前的桌案上供放糖果、清水、料豆、秣草;其中,后三样是为灶王升天的坐骑备料。祭灶时,还要把关东糖用火融化,涂在灶王爷的嘴上。这样,他就不能在玉帝那里讲坏话了。另外,大年三十的晚上,灶王还要与诸神来人间过年,那天还得有”接灶”、”接神”的仪式。等到家家户户烧轿马,洒酒三杯,送走灶神以后,便轮到祭拜祖宗。

小年夜究竟是哪天?

通过在网上搜集资料,记者发现,全国各地民众过小年夜的时间有所不同:北方是腊月二十三,部分南方地区是腊月二十四,江浙沪地区把“腊月二十四”和“除夕前一夜”都称为小年夜。西南和北方部分少数民族地区是除夕,南京地区是正月十五,云南部分地区是正月十六……而在旧社会,过小年夜有“官三民四船五”的传统,官家的小年是腊月二十三,百姓家的是腊月二十四,而水上人家则是腊月二十五。

小年夜习俗知多少?

据浙江大学教授、民俗学家吕洪年介绍,小年夜有祭灶王、扫尘土 、剪窗花、设酒礼请祖先等习俗。扫尘土也叫扫年,实际上就是大搞家庭环境卫生。北方人以腊月二十三为小年,称“扫房”;南方人以腊月二十四为小年,称“掸尘”。祭灶王,即祭送灶神升天。据民间传说,灶王爷平时记录民间日常生活,每年腊月二十三要上天向玉皇大帝禀报各家各户的善恶,让玉皇大帝赏罚。所以小年夜这天,很多家庭为了让灶王爷到玉皇大帝面前多说说好话,要供奉上糖瓜类的甜品,送行时还要用糖糊在他嘴上,寓意“上天言好事,下界传吉祥”。如今祭灶王爷的习俗已逐渐消失,但过小年吃糖瓜和打扫房屋的习俗仍流传至今。

小年祭灶有讲究

男人祭灶女人看:

“我们那儿小年夜要送灶王爷上天言事。黄昏入夜时,一家人先到灶房,摆上桌子,给神龛里的灶王爷敬香,献上灶糖,让他老人家甜甜嘴。还会准备其他祭灶贡品,不过我们那儿祭神不供奉肉,一般都是馒头、水果之类,让灶爷‘上天言好事,下界保平安’。在我们老家,有的村庄是不让女人祭灶的,说是灶王爷长得太帅,像个小白脸,女的拜倒在大帅哥面前,那不是出轨的征兆吗!不好,不好。”焦作的张女士说。

嫁出去的女儿小年不准回娘家祭灶:

“嫁出去的女儿,小年当天是绝对不能在家祭灶的。”鹿邑的苏女士告诉记者。“我们那儿有一句话,叫‘祭了娘家的灶,拉回去没人要’。我刚结婚的时候,和老公吵架,小年赖在娘家不走,我妈当时直接拿扫帚给我赶出来啊。哈哈,多有意思。不过现在家家连灶都没了,估计这方面也没讲究了吧。”

吃灶饭 男人一定要在家:

“祭灶啊,一定要吃祭灶饭,尤其是家里的男人,在外头工作一年了,到祭灶那天晚上必须回家,不能‘祭’到别人家里。”安阳的尚老师在郑州工作了近三十年,提起小时候过小年,脸上全是笑褶子,“祭灶当天包饺子,顺便把除夕夜的饺子一起准备好,放到盘里码整齐,盖上红布供奉给灶王爷。”

最爱粘牙糖和糖瓜:

“对于祭灶,印象最深的就是吃祭灶糖,超级粘牙。” 27岁的王先生是开封市人,在尼日利亚已经工作五年。 “那时候祭灶,我奶奶会在老灶爷嘴边抹一圈糖。她总说灶糖要越粘越好,这样才能粘住老灶爷的嘴,让他上天张不开嘴告咱的状。”

灶王爷的传说

旧时,差不多家家灶间都设有“灶王爷”神位。“灶王爷”也被称为“司命菩萨”、“灶神”、或“灶君司命”,传说他是玉皇大帝封的“九天东厨司命灶王府君”,负责管理各家的灶火,是中国古代神话传说中的司饮食之神,并被作为一家的保护神而受到崇拜。

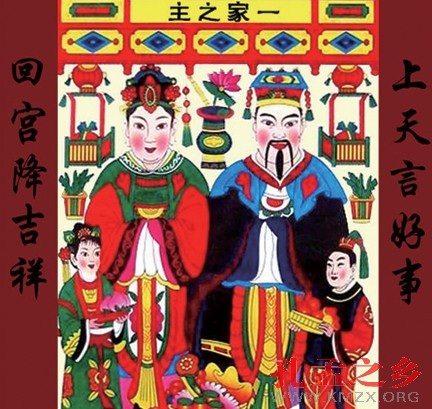

灶君,在夏朝就已经成了民间尊崇的一位大神。灶君本人,早期有炎帝、祝融之说。后来又衍生出许多说法。晋以后则列为督察人间善恶的司命之神。魏晋以後,灶神有了姓名。隋杜台卿《玉烛宝典》引《灶书》称,“灶神,姓苏,名吉利,妇名搏颊”。唐李贤注引《杂五行书》又称,“灶神名禅,字子郭,衣黄衣,披发,从灶中出”。灶神初为女神,或称是老妇,或称是美女,说法诸多。大约出于清代的《敬灶全书》则称,灶君姓张,名单,字子郭,当属男神。现在民间供奉的东厨司命定福灶君,是一对老夫妇并坐,或是一男两女并坐,即灶君和灶君夫人的画像。

灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像。没有灶王龛的人家,也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人,有的则有男女两人,女神被称为“灶王奶奶”。两旁贴有“上天言好事,下界保平安”的对联,以保佑全家老小的平安。

还有一个灶王爷的民间传说,也很有意思:

传说灶王爷原为平民张生,娶妻之后终日花天酒地,败尽家业沦落到上街行乞。一天,他乞讨到了前妻郭丁香家,羞愧难当,一头钻到灶锅底下烧死了。玉帝知道后,认为张生能回心转意,还没坏到底,既然死在了锅底,就把他封为灶王,每年腊月二十三、二十四上天汇报,大年三十再回到灶底。老百姓觉得灶王一定要敬重,因为他要上天汇报。于是,民间就有了腊月二十三、二十四的祭灶“小年”,祈求来年平安和财运。

专家:祭灶倡导家庭和谐勤俭节约

著名民协专家、河南省民协主席夏挽群表示,小年又叫祭灶节,最初来源于人们对火神的崇拜,在文化的演变中,逐渐出现了人格化的灶神。百姓附加给它好的意义,用以规范自己的言行。在百姓心目中,灶王爷既能保平安,又能监督百姓行为。

在农村,每到祭灶节,人们会把贴了一年的旧灶王年画撕下来进行焚烧,然后贴上新的灶王年画,祈祷一年好运。“各地的祭灶其实都大同小异。在偏远农村,还有这种祭灶的仪式,但在城市,基本已消失。”夏挽群说。

“我觉得,祭灶节倡导的根本意义还是积极的。它号召人们与人为善、家庭和谐、勤俭节约、不浪费粮食,如果能把这个习俗遗留下来,用这样一个载体去规范人们的言行,倡导一个节约的传统,对我们文化的传承,对认识和寻找我们的历史,都是有好处的。但目前,这种传统也只能处于一个自然的、逐渐消失的状态,我们很难去强调家家户户都来做祭灶。”他不无惋惜地说。

东西南北话“小年”

@Happy倩儿:小年儿我家会包饺子,吃个团圆饭。不过没有什么祭灶的活动呢。

@卓成曦:小年儿家里习惯吃甘蔗,甘甜多汁,象征生活甜甜蜜蜜。只是记忆中童年吃的是白甘蔗,这几年却鲜少见到,取而代之的是红甘蔗。

@小小Sina吖:祭灶?灶是什么啊,没见过。家里都是直接把灶爷爷灶奶奶的年画贴在厨房里。

@月朗风清:小年都在上班啊,好多年没过过了。小时候都是看爷爷奶奶祭灶,在土灶上供上老灶爷,烧香跪拜,祈求一年福祉。现在想来觉得很温暖。