内容提要:佛舍利在佛教徒心中乃是神圣的圣物,凡佛舍利所在,即如佛之所在,因此佛舍利在佛教中具有非凡的意义。随着佛舍利在中国的不断考古发掘,中国几乎成了在全世界拥有最多佛舍利的国家之一,这也象征着中国佛教的繁荣与昌盛。本文拟就兖州兴隆塔考古发掘之佛舍利略为分析论述,目的在于说明兴隆塔佛舍利的历史价值与现代意义。全文共分两大部分,第一部分主要分析论述兴隆塔考古发掘之佛舍利,第二部分具体阐明兴隆塔佛舍利的历史价值与现代意义。这又是从三个方面加以说明,其一、兴隆塔佛舍利体现了佛教舍利信仰在宋代兖州的盛行;二、兴隆塔佛舍利体现了兴隆寺在宋代兖州佛教中的地位;三、兴隆塔佛舍利对现代兖州佛教文化的发展将有着巨大的促进与推动作用。

关键词:兖州兴隆塔 佛顶骨舍利 佛牙 五色舍利 舍利信仰

佛舍利是佛教的圣物,在佛教内部具有崇高而神圣的意义。释迦牟尼佛在印度拘尸那伽城(Kushinagar)入大涅槃。荼毘后,阿难等弟子从灰烬中拣得佛舍利“八斛四斗”, 另一说有“一石六斗” 。根据现在能够瞻仰到的佛舍利以及佛教经典中的一些记载,我们可以了知这些佛舍利大致又可分为两种:一种是未烧尽的遗骨舍利,如四颗牙齿、一枚手指骨、两根锁骨、部分头顶骨及几根头发等。另外一种是如五色珠般光莹坚固的五色舍利子, 这类舍利存世较多,在许多国家都可看到。作为释迦牟尼佛的舍利不但在今天有特殊意义,在佛陀时代也极为珍贵。佛舍利是佛陀教法传世的见证,是启发人们信心的圣物。凡佛舍利所在,即如佛之所在,如在《大般涅槃经》上说:“若见如来舍利即是见佛。” 因此,佛陀的遗体火化之后,当时印度各部族国王闻风而至,并且都率领精兵强将,扬言不惜生命,不惜代价也要取得舍利。在此紧急关头,拘尸 那伽的大波罗门香姓建议均分舍利,以避免引起争战。此建议被前来争夺舍利的八国国王接受,于是舍利被分为八份,每国一份各自请回建塔供奉。这次事件在佛教史上被称“八王分舍利” 。在佛灭度百年后,有阿育王出世,他将八国之中七国所供奉的佛舍利取出,重新分成八万四千份,造八万四千宝塔,于世界各地供养佛之舍利。在阿育王造的八万四千舍利塔中,中国就有十九所。 由此,佛之舍利开始了在中国的流布。

除了阿育王将佛舍利传送到了中国外,中国僧人到西域求法携带舍利回国,西域僧人或国家将舍利作为外交上最珍贵的贡品,向中国奉献佛舍利等方式,都使得中国成为目前拥有佛舍利较多的国家之一。这些流传到中国来的佛舍利,都被中国上至帝王下至平民老百姓所至诚恭敬、尊奉,几乎都是以如皇家葬礼那样隆重、庄严、神圣的方式对佛舍利建塔供奉、礼拜。这些被瘗藏在塔下地宫的佛舍利,有的随着中国历史上的战乱兵火、天灾人祸等被永远尘封在地底下,有的则被不断的考古发掘出土。2008年8月,山东兖州兴隆塔就破天荒的发掘出佛舍利,这一消息震惊全球,意义重大。本文即拟就山东兖州兴隆塔考古发掘之佛舍利及其历史价值与现代意义略作探讨说明。首先,探讨兖州兴隆塔考古发掘之佛舍利。

一、兖州兴隆塔佛舍利

山东兖州可谓是镶嵌在中国华北平原上的一颗明珠,自古商贾云集,人杰地灵,有着悠久的历史和丰厚的文化积淀。兴隆塔就座落在兖州市东北隅(今市博物馆院内),塔因寺而得名,兴隆寺早已毁没无痕,唯兴隆塔依然巍峨高耸,雄姿依旧。正如明?朱当沔诗所云:“屼峍高临斗,峥嵘直倚天。” 清?仲宏道诗云:“峥嵘塔与白云齐,影落灵光古殿低。” 兴隆塔始建于隋代,明?于慎行编《兖州府志》卷二十五<寺观志>载:“兴隆寺在北门内大东街,旧名普乐。隋文帝仁寿二年建,宋太平兴国七年改为兴隆,王禹偁有记……古塔十三级,高峻入云,隋时物也。” 从这段话还可见,兴隆塔建于隋代普乐寺内,而普乐寺是隋仁寿二年(602),隋文帝下诏在当时全国第二批建的五十三座安奉舍利的寺院之一。在《广弘明集》卷十七中说:“以瑕丘县(今兖州市)普乐寺,最为清净,即于其所奉安舍利。” 普乐寺在唐代又曾改名为龙兴寺, 而兴隆塔也许因在隋唐时毁坏,因此到北宋嘉祐八年(1063)又得以重建,当然若根据兖州兴隆塔地宫出土宋嘉祐八年十月六日“安葬舍利”碑来看,兴隆塔重建的原因更重要的是为了安葬佛舍利。

2008年兖州市文物部门在对兴隆塔地宫的维修加固过程中,考古发掘出土一批珍贵文物,包括一座石函,石函内又发现了鎏金银棺、金瓶、舍利、佛牙和玻璃瓶等文物。石棺外还有一块“安葬舍利”碑刻,碑中详细介绍了兴隆塔和地宫的建造年代、原因和经过,更重要的是记述了佛顶骨舍利的来历和供养过程。通过碑文我们能清楚的了解到,兴隆塔事实上主要是为了供奉佛顶骨舍利而建的。经鉴定,石函、鎏金银棺、舍利金瓶、舍利碑刻为国家一级文物,玻璃瓶为国家三级文物。事实上这次考古发掘更激动人心的要算是佛顶骨舍利、佛牙、及其它众多彩色佛舍利的问世。自各大新闻媒体、网络报道以来,兴隆塔这些佛舍利受到举世触目,尤其引起了国内外佛教界及考古人士的高度关注。本文下面就将对兴隆塔出土之佛舍利,略作分析探讨。

1、佛顶骨舍利

根据兴隆塔“安葬舍利”碑刻可知,兴隆塔中的佛顶骨舍利是一位于阗国僧人法藏 ,于开宝三年(970)前往西域印度所取得。之后他又来到了中国,并承蒙皇帝圣恩,赐紫袈裟并加号光正大师,获御马金鞍。法藏还请求巡视中国名山,皇帝同意到峨嵋山、五台山和泗洲等处巡礼,允许斋僧一万、各送袈裟一条。后来法藏云游到兖州,并以兖州龙兴寺(即兴隆寺)泗州院 为其终老之处。这是因为他非常眷恋大宋皇帝崇信佛教的作风,所以不愿返回于阗本国而住了下来。到年老了,感念当初在西天求得的佛顶骨舍利、菩提树叶等仍在本寺,自己无力起塔供奉,便将以上诸物交与寺僧怀秀,希望他能替自己兴造宝塔安葬舍利。可后来怀秀虽经努力,也终没有完成造塔心愿。直到嘉佑八年,才将法藏顶骨舍利等圣物交给本寺大悲院主讲经僧法语,起造佛塔供奉。

那么到底何谓佛顶骨舍利?佛顶,也称髻、顶髻、肉髻相、无见顶相,为释迦牟尼佛的三十二相之一。据《大法炬陀罗尼经》曰:“如来顶相,肉髻圆满,一切人天所不能见。” 《大般涅槃经》曰:“无有能见我顶相者”。 可见,佛的顶骨,自然隆起,呈一髻形,这种形象是常人所无法见到的殊胜之相。又据《大般若经》卷三八一载:佛顶骨为佛八十种好之第七十八好,顶相坚实圆满。 释迦牟尼佛涅槃之后,遗体火化留下各种不同类型的遗骨,被称为舍利,其中佛顶火化后的遗骨即是佛顶骨舍利,或名佛顶舍利。佛顶骨舍利在历史上曾经是最流行的舍利之一,与佛牙舍利、佛指舍利具有同样的历史地位,堪称历史上最著名的三种佛舍利。

有关佛顶舍利,在很多佛教史料上都有记载。根据所记载的资料来看佛顶舍利首先在西域印度不止一片,供奉之地也非只一处。记录佛顶骨最早、最完整的资料首见于东晋法显《佛国记》:

西行十六由延,至那竭国界醯罗城。城中有佛顶骨精舍,尽以金薄、七宝挍饰。国王敬重顶骨,虑人抄夺,乃取国中豪姓八人,人持一印,印封守护。清晨,八人俱到,各视其印,然后开户。开户已,以香汁洗手,出佛顶骨,置精舍外高座上,以七宝圆椹椹下,琉璃钟覆上,皆珠玑挍饰。骨黄白色,方圆四寸,其上隆起。每日出后,精舍人则登高楼,击大鼓,吹螺,敲铜钹。王闻已,则诣精舍,以华香供养。供养已,次第顶戴而去。从东门入,西门出。王朝朝如是供养、礼拜,然后听国政。居士、长者亦先供养,乃修家事。日日如是,初无懈倦。供养都讫,乃还顶骨于精舍。中有七宝解脱塔,或开或闭,高五尺许,以盛之。精舍门前,朝朝恒有卖华香人,凡欲供养者,种种买焉。诸国王亦恒遣使供养。精舍处方四十步,虽复天震地裂,此处不动。

北印那竭国,又名“那揭罗曷”。位于今阿富汗之贾拉拉巴德,喀布尔河南岸。醯罗城的本义是“佛顶骨城”,因有佛顶骨得名,是那竭国的都城。法显记载,醯罗城中的佛顶骨 “黄白色,方圆四寸,其上隆起”,可见,是块较大的佛顶骨,且藏在七宝解脱塔内,受到全国上下的尊敬,日日都迎到城中去受供养。“精舍门前朝朝恒有卖华香人,凡欲供养者,种种买焉。”不但这个国家的人供奉佛顶舍利,“诸国王亦恒遣使供养”,可见这个佛顶舍利是周围其他国家一致认可的,并由此保持着一种国际的朝拜瞻礼活动,这是公元五世纪初的情形。

那竭国罗醯罗城这个舍利当时在印度非常的有名,很可能是最著名的了。凡是去印度巡礼的中国人,几乎都会前去瞻礼。如北魏僧人惠生去印度时,就曾经瞻礼了这个舍利,并作了记载:“渡一大水,至那迦逻国(即那竭国),有佛顶骨及佛手书梵字石塔铭。” 《洛阳伽蓝记》卷五在记述惠生巡礼时,对佛顶骨的形态和颜色也做了说明:“方圆四寸,黄白色。下有孔,受人手指。闪然似仰蜂窠。” 可见到了六世纪初期,这个舍利依然存在并广受敬仰。

到了唐代,玄奘在印度巡礼期间来到醯罗城也曾瞻礼过这个佛顶舍利。玄奘在《大唐西域记》卷二记载:“第二阁中有七宝小窣堵波,置如来顶骨。骨周一尺二寸,发孔分明,其色黄白,盛以宝函,置窣堵波中。欲知善恶相者,香末和泥,以印顶骨,随其福感,其文涣然。” 玄奘看到的这个舍利颜色同法显看的基本相同,即黄白色,但大小同法显的记载略有不同,变成了“周一尺二寸”,而且“发孔分明”。

玄奘还在迦毕试国(位于古天竺西北,今阿富汗之喀布尔谷地)看到另一片佛顶骨。《大唐西域记》卷一记载:

越黑岭,至迦毕试国。……迦毕试国,周四千余里。……王城西北大河南岸旧王伽蓝,内有释迦菩萨弱龄龆龀,长余一寸。其伽蓝东南有一伽蓝,亦名旧王,有如来顶骨一片,面广寸余,其色黄白,发孔分明。

玄奘在迦毕试国看到的这块佛顶骨,明显比西北印度那竭国的佛顶舍利小。玄奘在迦毕试国看到的这块佛顶骨,义净在《大唐西域求法高僧传》也有两处记载:卷上<太州玄照法師传>“渐至迦毕试国,礼如来顶骨,香花具设,取其印文,观来生善恶。” 卷下<荆州道琳法师传>“次往迦毕试国,礼乌率腻沙(佛顶骨也)。”

在玄奘之后一百余年,唐使车奉朝(后依北印高僧舍利越摩出家,取法名法界。唐德宗赐悟空之号)奉命入天竺。据唐?圆照《悟空入竺记》载:“法界至于第四年,后出迦湿蜜国入干陀罗城(犍陀罗城)……此寺复有释迦如来顶骨舍利,有罽腻咤王伐龙宫沙弥寺。” 可见,在犍陀罗城也供奉着一份佛顶骨舍利。犍陀罗城与迦毕试为邻,佛顶骨舍利初不在犍陀罗,法界所见或为迦毕试分出之一份。

又据《法苑珠林》卷二十九的记载,“东入雪山,逾黑岭至迦卑试国。城西北大河南岸古王寺中有佛弱龄龀齿,长一寸余。又此东南往古王寺,有佛顶骨一片,广二寸余,色黄白,发孔分明。至大唐龙朔元年春初,使人王玄策从西国将来,今现宫内供养。” 可见,供奉在印度迦毕试国的佛顶舍利在唐代的龙朔元年(661)初春,被王玄策从印度带回了国内,并供奉在皇宫之中。在《法苑珠林》卷三十八中又载:

显庆五年春三月,下敕请舍利往东都入内供养,时西域又献佛束顶骨至京师。人或见者,高五寸,阔四寸许,黄紫色。又追京师僧七人往东都入内行道,敕以舍利及顶骨出示行僧道曰:此佛真身,僧等可顶戴供养。经一宿还收入内。皇后舍所寝衣帐,准价千匹绢,为舍利造金棺银椁,雕镂穷奇。

可见在显庆五年(660)初春,已有西域僧曾进献一高五寸,阔四寸许,黄紫色的佛顶骨舍利于大唐。这个黄紫色的佛顶骨舍利来自于西域印度何处?不得而知。但能很明确的让我们知道,在西域的佛顶骨舍利为片或块状,其不止一块,而是有多块。正因为如此,在唐代西域僧进献佛顶骨者络绎不绝。在《法华传记》卷第五记载:唐高宗麟德元年(664)正月,有西域僧献三道佛顶骨。 由西域僧进献佛顶骨,西域的佛顶骨舍利部分陆续来到了大唐,由此使得大唐时期佛顶骨舍利信奉之风盛极一时。唐室还以佛顶骨等作为国礼赐给新罗国 ,由此将唐盛行之佛顶骨信奉之风流播到了异国。

#p#副标题#e#到了宋代佛顶骨信奉之风依然很兴盛,《宋朝事实》卷十二载:宋代便有“至道元年(995)貢佛頂骨”。 《宋会要》卷四九〇云:“太平兴国七年(982),益州僧光远至天竺,以其王没徒曩表来上,并献佛顶大小六、菩提贝叶舍七。” 也有其它地方寺院瘗藏有佛顶骨舍利,如沈括撰《泗州龟山水陆禅院佛顶舍利塔记》提到:“庆历中,诏遣中贵人持佛顶骨舍利,亟以金塔坎于山胁。” 与北宋同一时代的西夏国也记载有西夏皇太后建承天寺瘗藏佛顶骨舍利之事。据《夏国皇太后新建承天寺佛顶骨舍利碑》记云:“天祜纪历,岁在摄提,季春二十五日壬子,建塔之晨,崇基迭于碔砆,峻级增乎瓴甋。重棺银椁瘗共下,佛顶舍利閟其中。” 承天寺塔始适于夏英宗谅祚天祜垂圣元年三月二十五日,即公元1050年4月19日。而且塔的地宫中有重棺银椁,内藏佛顶骨舍利。最近,在南京大报恩寺(宋长干寺)地宫挖掘出一铁函,铁函内有七宝阿育王塔。据出土的石碑记载,塔中有北宋大中祥符四年(1011)瘗藏的佛顶真骨,但至今未开启,是否有佛顶骨舍利,或塔中的顶骨舍利是什么形状、大小等都还一无所知。

以上宋代诸多史料中所记载瘗藏之佛顶骨舍利,其形状、大小、颜色等都不得而知,但就目前考古发掘,已经看到实物的佛顶骨舍利来看有类似颗粒状的。如山西临猗双塔建于北宋熙宁二年(1069),1995年4月,清理西塔地宫时,挖掘出一石函,石函中有“诸佛灵牙、顶骨、指骨等舍利”,数量极大,佛骨包括顶骨、指骨、脊椎骨、臼窝骨、股骨、腿骨等,顶骨即为类似颗粒状。 事实上佛顶骨舍利为类似颗粒状,在史料中也有记载。河北省涿州云居寺塔,也称北塔,始建于隋唐,重建于辽大安八年(1092年),后经明嘉靖、崇祯年间两度修葺,建筑结构及特征仍保持原来风貌。塔中供奉着释迦牟尼佛顶骨舍利,据《大辽涿州云居寺供塔灯邑记》载:

涿州云居寺乃神州之巨刹也,佛事严饰,僧徒骈罗,轮焉奂焉,郁为道场,爰降圣迹,兴于是处。昔有高僧从西土来,之于此地,遂开左臂,取出舍利二粒,乃释迦如来之顶骨也。传授数人,椟而藏之,积有年矣。厥后有百法上人得而秘之,外无知者,临逝之日方付与众,接响传声,达于四方。遂使远近瞻礼,高低仰慕,如辐辏毂,不可胜数。其间灵异,何可殚言。是时有寺僧文密与众谋议,化钱三万余缗,建塔一坐,砻砖以成。中设睟容,下葬舍利,上下六檐,高低二百余尺,以为礼供之所。

按记文所述,建塔缘起于该寺昔年(大约应是隋唐时期)来了位西土(印度)的高僧,授众僧释迦牟尼佛顶骨舍利二粒。寺僧们将舍利藏于木匣之内供奉多年,其后传于百法上人秘藏,上人临逝之日又传付众僧,遂达于四方,引来远近信众瞻拜。到辽道宗年间(1040—1075),寺僧文密与众谋议后,集钱三万余缗建成此塔。“中设睟容”——释迦之像,“下葬舍利”——即释迦牟尼的顶骨舍利,建塔供奉佛顶骨舍利。

而且记文中明确说佛顶骨舍利是类似颗粒状,似乎不大。而且这类似颗粒状的佛顶骨舍利是西域高僧费尽艰辛,为法忘躯,将之藏于自己的左臂中带来中土的,其精神令人肃然起敬!印度历史上外侵内乱不断,异族异教间的斗争亦层出不穷。释迦牟尼佛圆寂不久,就发生了毗卢择迦王(琉璃王)大肆杀戮释迦族的事,《大唐西域记》卷六记载:“大城西北有数百千窣堵波,释种诛死处也。毘卢释迦王既克诸释,虏其族类得九千九百九十万人,并从杀戮,积尸如莽,流血成池,天警人心,收骸瘗葬 。” 此外,在印度婆罗门教与佛教之间的斗争也异常尖锐。公元前185年,古印度中部与迦王朝补砂密多罗国王以婆罗门为国师,施行全面和残酷打击佛教的政策。当时摧毁了境内佛塔八百余座,尽杀僧尼,摧毁佛教。佛教史称“中印度法难”。在印度由于法难或异教对佛教长期的迫害,都迫使一些僧尼从佛塔中抢出佛舍利逃往各地。为了在逃亡中保护佛舍利不被抢去,有的僧人甚至割开皮肉,将舍利藏入,再缝合起来逃往各地或带出国境。涿州云居寺塔中的佛顶骨舍利,也许就是西域高僧割开皮肉带来中土的。

既然《大辽涿州云居寺供塔灯邑记》中记载,佛顶骨舍利有类似颗粒状的,那么就可以说明,在西域的佛顶骨舍利中除了法显、玄奘等所记载周四寸、二寸等块或片状的外,也许还应有类似颗粒状的。如果佛顶骨舍利在西域有类似颗粒状的,那么兖州兴隆塔所瘗藏法藏大师从西域取回的佛顶骨舍利就可以得到证实。也就是说,兴隆塔发掘出土的金瓶内类似颗粒状的舍利中,应该含有顶骨舍利,更何况安葬舍利碑上明确的说明了,兴隆塔的修建就是为了供奉法藏大师从西域取回的佛顶骨舍利。而且安葬舍利碑上也并没有说,法藏从西天所取来的就是法显等人所记载的那些块状顶骨舍利。

佛顶骨舍利有块状、类似颗粒状,这似乎还能说明一个问题——佛顶骨舍利在西域是否存在分割供奉的情况,而且越分越小。法显与惠生等人在那竭国界醯罗城所看到的顶骨舍利“方圆四寸,其上隆起”。时隔两百多年后,玄奘在同一个地方所看到的佛顶骨却成了“周一尺二寸”,明显的比法显所见小了很多,这是否能说明,那竭国界醯罗城法显所看到的那个“方圆四寸”的佛顶骨舍利,被分割一部分,在印度别处供养呢?另外,法界在犍陀罗城所看到的佛顶骨舍利,此城本没有佛顶骨舍利,但此城与迦毕试为邻,法界所见也许就是从迦毕试分出之一份。

佛顶骨舍利在西域得到分割,或许是由于印度种种法难、异教的迫害,为保护佛顶骨舍利的存在,将之分割成多份多处供养,或为了便于逃亡中携带而分割,如《大辽涿州云居寺供塔灯邑记》中记载那位西域高僧便是如此。或是由于佛顶骨舍利非常的稀有难得,为了满足信众供养的渴求,作分割供养也是在情理之中的,如玄奘法师的顶骨舍利,就曾先后分割成六份、九份,分别供奉于成都、南京、台湾、西安,以及日本、印度等地。因此,也许西域类似颗粒状佛顶骨舍利是后来不断分割供养所致,法藏于北宋开宝三年(970),前往西域印度所取得的佛顶骨舍利应该就是类似颗粒状的。

如今在兴隆塔的地宫里,就埋藏着距今九百多年前,法藏从西域取回的佛顶骨舍利,这才是兴隆塔真正的最有价值和意义之所在。佛顶舍利在历史上曾经是印度最著名的舍利,也是世界范围内三大著名舍利(还有佛牙、佛指)之一,堪称佛舍利的主要代表,因此他在兖州兴隆塔的考古发掘,具有重大的宗教意义和历史文化意义。

2、佛牙舍利

在兴隆塔地宫的考古发掘中还发现了两颗佛牙舍利,长7厘米多,一颗三只牙根,另一颗两只牙根,色黄略带白。

关于佛牙舍利,依据佛经中记载,有佛的三十二相、八十种好中的“三相”和“二好”。 其“三相”是:(1)四十齿相(第22相);(2)诸齿齐密相(第23相);(3)牙白相(第24相);“二好”是:(1)齿方整鲜白(第34好);(2)牙圆白,光洁锋利(第35好)。 从这些记载来看,佛陀有四十颗牙齿,上下各二十颗,比常人多了八颗,佛上下的牙齿皆平整光滑细密;佛的牙齿呈白相,方圆形柱状,光耀晶莹。佛经上还曾说释迦牟尼佛是丈六之身,因此佛陀身高应是现代人身高的4.5倍,因此佛的牙齿和常人的比例是1∶0.014,由此我们大此可以计算出佛牙的长度应该在6—8厘米之间。

佛牙和佛顶骨舍利一样,在当时西域印度都是非常有名的佛舍利,因此在有关西域诸国的史料中都有记载,如东晋法显所著《佛国记》、梁慧皎撰的《高僧传》以及唐玄奘所著《大唐西域记》等书中都有记述,其中尤以法显《佛国记》中记述(狮子国佛牙)最为详细:

城中又起佛牙精舍,皆七室作……佛齿常以三月中出之。未出前十日,王装校大象,使一辩说人着王衣,骑象上击鼓唱言……却后十日,佛齿当出至无畏精舍,国内道俗欲值福者,各各平冶道路,严饰巷陌,……然后佛齿乃出中道而行,随路供养到无畏精舍佛堂上。道俗云集,烧香燃灯,种种法事,尽夜不息,满九十日,乃还城内精舍。城内精舍,至斋日则开门户,礼敬如法。

法显在公元405年到达释迦牟尼佛诞生地蓝毗尼和迦毗罗卫国故城,上述记载真实性当无疑问。此后十余年,智猛也来到迦毗罗卫国朝拜佛牙等圣物,在《高僧传?智猛传》中载:“西南行千三百里至迦毗罗卫国,见佛发、佛牙及肉髻骨。佛影、佛足迹,炳然具存。”

玄奘于公元629——645年西行求法,在其《大唐西域记》中曾多次提到西域佛牙舍利,在卷一中云:“缚喝国……城外西南有纳缚僧伽蓝,……伽蓝内南佛堂中佛澡罐,量可斗余;杂色炫耀,金石难名。又有佛牙,其长寸余,广八九分,色黄白,质光净。” 卷三中载:“新城东南十余里,故城北,大山阳,有僧伽蓝,僧徒三百余人。其窣堵波中有佛牙,长可寸半,其色黄白,或至斋日,时放光明。” 卷五载:“说法窣堵波南……有三伽蓝……精舍宝函中有佛牙,长余寸半,殊光异色,朝变夕改。”

以上诸史料对于佛牙的形状、大小、颜色等都记载得很明确。那么,释迦牟尼佛圆寂火化后到底留下都少颗佛牙舍利?这是目前佛教界比较有争论的问题。据惟善法师所撰《试述<琉璃宫史>中的佛牙舍利》一文可知,有四颗、七颗、三十二颗说。 在这三种说中,我认为应以七颗说最符合经典所载。七颗佛牙之说的依据,来自于大唐南海波凌国沙门传若那跋陀罗译《大般涅槃经》(后分上下卷)。据此经卷上的<圣躯廓润品第四>记载:在佛陀色身火化的时候,帝释持七宝瓶及供养具来到火化的场所,见其火一时自然熄灭,帝释即开如来宝棺,欲请佛牙。当时负责荼毘的楼逗看帝释想取佛牙就问道:“你来此干什么呀?”答言: “想请佛牙到天上供养。”楼逗言:“你不要自己动手取佛牙,等会儿大家一起分享。” 帝释言:“佛陀早就答应我一颗佛牙舍利,所以我来时,火就立即自动熄灭。”帝释说完之后就打开宝棺,在佛陀口中,把右畔上颔的牙舍利取了出来,立刻回到天上,起塔供养。当时,又有二位捷疾罗刹,偷偷隐身跟在帝释身后,趁众人没有看见他们的时候,盗取一双佛牙舍利。 之后,佛陀以大悲力,粉碎金刚体,使其变成细小的灵骨舍利,惟留下四牙没有在火化时被烧毁破坏。 如此帝释所取得佛牙,加上捷疾罗刹盗取得两颗佛牙,以及最后剩下的四颗佛牙,就成了七颗佛牙流传。

根据经典可知,释迦牟尼佛虽然留有七颗佛牙于世,但若除了帝释和捷疾罗刹所得佛牙外,在人间供奉的事实上只有四颗。纵然假定释迦牟尼荼毘后留下的七颗佛牙,都已发现,然而就中国有关佛牙史料的记载以及已经考古发掘出佛牙的实物来看,绝对不止七颗。仅在中国历史上,由早期的《魏书?世宗记》 (541年)、《北齐书?河间王孝琬传》 (550年)到元朝的《湛然居士集》 、明朝的《图书集成》 等典籍中出现过的佛牙记载就有十余处之多,几乎每个朝代都有佛牙出现。如在唐代,据《宋高僧传?道宣传》:道宣律师得毗沙门天王太子哪吒所献佛牙, 因此有道宣佛牙。唐代佛牙尚还有悟空佛牙 。另据,日僧圆仁《入唐求法巡礼行记》里所载,唐代长安城内有四颗佛牙,分别收藏在大庄严寺、崇圣寺、荐福寺和福兴福寺,这些寺院还分别举办“佛牙供养会”, 由此可见唐代是继南梁之后记载佛牙最多的一个朝代。在宋代,据《宋会要?蕃夷传》载:宋乾德三年(965)十一月,西州回鹘可汗遣僧法渊献佛牙、琉璃器、琥珀盏; 另还有《释氏稽古略》卷四所记,太祖取洛阳大相国寺之“道宣佛牙”、 沈括过咸平所见之悟空佛牙 等计在宋代佛牙就有三颗。历史上有关佛牙记述实在是太多,不一一俱述了。不唯古代史料上记载的佛牙多,就目前已经发掘出土有实物的佛牙也非常之多。

目前在全世界所发现的佛牙舍利有:斯里兰卡康提佛牙、中国北京灵光寺佛牙、山西应县佛宫寺木塔佛牙、山东汶上宝相寺太子灵踪塔佛牙、湖北当阳玉泉寺佛牙、山西五台山佛牙、台湾佛光山佛牙、韩国乾凤寺佛牙、马来西亚莲花寺佛牙、缅甸明江佛牙、缅甸敏贡佛牙、新加坡护国金塔寺蒲甘佛牙、吴哥窟佛牙等三十余处佛牙。

如今出现这么多佛牙,但多数人认为现存的佛牙舍利,就只有北京灵光寺和斯里兰卡佛牙这两颗。我认为这种说法似乎太绝对了,难道其它地方就没有保存佛牙的可能性吗?当然无可否认,出现了这么多的佛牙,这说明佛牙舍利影骨多。所谓影骨舍利即是简别于从佛色身所得之真身舍利,而是用其它材料仿制或代用的舍利,称之影骨舍利。如法门寺地宫出土的四根佛指舍利中,有一根为释迦牟尼佛真身指骨舍利,其余三根为唐代用玉石等复制的影骨舍利。在佛教中,是允许有舍利的替代品存在的,并且有其经典依据。如在《如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮咒王经》中就有“若无舍利,以金银琉璃水精马脑(玛瑙)玻梨(玻璃)众宝造作舍利,……行者无力者,即至大海边,拾清净砂石即为舍利,亦用药草竹木根节造为舍利”。 从现存一些佛牙影骨来看,用动物牙齿替代居多。

#p#副标题#e#为什么佛牙有如此多的影骨出现呢?无非有以下几个原因:其一、供养的需求。在佛陀舍利中,佛牙舍利如同佛顶骨与指骨舍利一样甚为稀有难得,但佛陀的真身佛牙舍利实在有限又难得,因此在为了解决供养的需求,故有佛牙影骨的出现,替代真身佛牙舍利。其二、为了保护真身佛牙舍利。如法门寺三枚佛指影骨舍利,就是为了保护佛指真骨舍利而造的。在《大唐咸通启送岐阳真身志文》中曾有记载:“洎武皇帝荡灭真教,坑焚贝多。衔天御宪者,碎殄影骨,上以塞君命,盖君子从权之道也”。 这无疑体现了古人的智慧。其三、政治上的需求。佛牙在古印度就是镇国之宝,皇权的象征,曾有多位王子因争夺佛牙而导致战争。佛牙成为国王掌权之宝,在中国历代统治者也以拥有佛牙祭祀权作为正统地位的象征。如在清代学者陈作霖撰写《南朝佛寺志》一书中就记载:梁太平二年(557)十月,陈霸先接受梁武帝禅位,登基做皇帝,当月庚辰就从建康城的一座著名的古宅“杜姥宅”中,请出佛牙,接着举办四部僧俗的无遮大会,陈霸先并亲自在门楼前向佛牙礼拜。 学者认为陈霸先是以佛牙这个瑞兆来收服民心,以及宣示他的天命。这便是佛牙舍利自古影骨多的政治原因。

尽管佛牙及他佛舍利可以用影骨代替,但真身舍利与影骨舍利若从真正意义上来看,在材质上虽可分出真伪,然其供奉的功德,却是无二无别的。正如赵朴初居士所言“影骨非一亦非异,了如一月映三江”。在佛教看来,影骨也是圣骨,等同于佛的真身舍利,影骨与真身圣骨是不一不异的关系。他们都代表佛陀的智慧和慈悲救世的精神,同样可作为世人对佛陀无限崇敬之圣物,在表法上没有高低贵贱的差别。因此当我们见到影骨舍利时也应同见到真身舍利那样恭敬礼拜。这就有如以金、银、铜、木、纸、泥各种材料塑造的佛像,我们都应视为佛陀本身,而不可有些许的轻慢之心,二者的道理是一样的。所以,作为佛牙的影骨舍利也同样具有重大的意义。1958年11月5日,应缅甸联邦佛教会请求,中国佛教协会赠予缅方佛牙模型一个,赠送仪式在北京广济寺举行,场面极为隆重,缅甸联邦佛教会特在密支那建一座宝塔,将所赠佛牙模型奉安在内。2006年3月6日,北京灵光寺又为四颗来自缅甸的佛牙影骨举行供奉祈福法会。这四颗佛牙影骨同灵光寺佛牙舍利一起供奉了三天,并于9日运送回缅甸首都仰光。

正因为佛牙影骨舍利与真身舍利不一不异,两者都是佛门的圣物,都具有同样的意义。因此在中国历朝历代,上至皇帝下至庶民,他们都能以至诚至敬之心,以至尊至贵的隆重、庄严仪式来瘗埋佛牙影骨及其他影骨舍利,作为今天的广大佛教徒如果也能深明此理,在礼拜这些佛影骨舍利时,也能生起那份清净的心境与圣洁的情怀才是最重要的!我想兴隆塔地宫里所发现的两颗佛牙舍利,其意义也自不待言了。

有关兴隆塔的两颗佛牙舍利,在安葬舍利碑上并没有记载,其它有关兖州寺志、史志等的史料上也没有记载,因此他来自于何方,是谁何时瘗埋在兴隆塔的地宫里?都不得而知。不过可以大胆的设想,兴隆寺既然其前身是普乐寺,而普乐寺是隋文帝下诏在当时全国第二批建的五十三座安奉舍利的寺院之一,道宣《续高僧传》卷二十六<法性传>中也有兖州僧法性于仁寿二年(602)诏送佛舍利于兖州普乐寺(即兴隆寺)的记载, 因此是否可以说,这两颗佛牙舍利以及兴隆塔中其他大量五色佛舍利,就是隋仁寿二年兖州僧法性奉诏安葬的呢?北宋嘉祐八年时所建安葬法藏大师从西域取回顶骨舍利的兴隆塔,其地宫是否就是依当时隋文帝时所建舍利塔的地宫?当然,这一观点还缺史料印证,因此只是一种推测而已。

兴隆塔地宫里所发现的这两颗佛牙舍利,无论他来自何方,是谁于何时瘗埋于兴隆塔下的地宫,他到底是佛真身还是影骨舍利,这些问题也许还有待于进一步的考证,但从佛教信仰的角度而言,其意义自是无可厚非,不可否认的了。

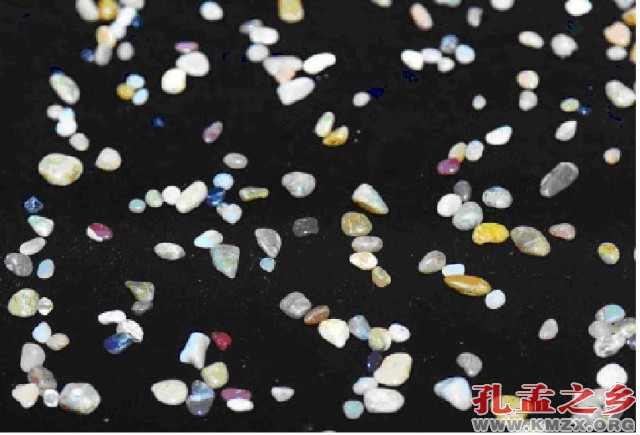

3、五色舍利

兴隆塔的地宫里发现了佛顶骨舍利、佛牙之外,还发现了数量众多的五色舍利。所谓舍利意思是“身骨”,也曰“灵骨”或“坚固子”。但这只是就大部份舍利是来自人的身体而言。因为舍利大多从人的遗体焚化而得。舍利一词在梵语、巴利语中,虽为遗骨之意,但绝非一切有情众生之遗骨皆可称之,而是薰修戒定慧三学者的大智慧结晶。换言之,形而上者谓之三学,形而下者称为舍利,二者其实是一体之两面。如《金光明经》卷四<舍身品>中云:“舍利者,是戒定慧之所熏修,甚难可得,最上福田。” 《大般若经?设利罗品》中也说:“佛身及设利罗(舍利的异称),皆因般若波罗蜜多深妙法门而出生故,皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所熏修故,乃为一切世间天、人、阿素洛(阿修罗)等供养恭敬。” 最早舍利是指释迦牟尼佛遗体火化后留下的固体物,称为佛舍利。而佛发、佛牙也称佛发舍利、佛牙舍利。后代的佛弟子一些高僧圆寂后遗留下来的身骨、头发或遗体在火化后结成的珠状固体物也叫舍利。

有关舍利的种类,据《浴佛功德经》中记载可分为二种:(1)生身舍利,又称身骨舍利,即指佛陀或修行证道高僧的遗骨,乃从身体而来,故名之;(2)法身舍利,又称法颂舍利,即指佛所遗的教法与戒律,永住于世,可为众生作依止,故称之法颂舍利,或略称为法舍利。 另,据《菩萨处胎经》卷三<常无常品>中,亦有全身舍利与碎身舍利之说。谓将遗骨全部收入一塔者,称为全身舍利, 如《法华经》卷四中所说的多宝如来就是全身舍利,彼佛在临入灭时说:“我灭度后,欲供养我全身者,应起一大塔。”。 此即是指的全身舍利;将遗骨分置多处者,称为碎身舍利。据考证,关于全身舍利与碎身舍利之说,最早应源于古印度梨俱吠陀时期所行的土葬与火葬二法。以土葬可保全遗体称为全身舍利。火葬后遗骨分散故称为碎身舍利。全身与碎身舍利,又都可以函括在生身舍利中,因为这两种舍利都是从人体而来,当然还有一类舍利不是从人体而来的,如《高僧传》卷一所记载,康僧会为度吴主孙权因虔诚所感应之佛舍利 即非从人体而得,这类舍利将之称为感应舍利。无论是生身或感应舍利,舍利作为佛教中的圣物,都受到了特别的尊崇。

关于舍利的颜色,《法苑珠林》卷四十说:“舍利有其三种:一是骨舍利,其色白也;二是发舍利,其色黑也;三是肉舍利,其色赤也” 。此说曾被广为引用,但关于颜色的定论,则未必确切。舍利中确实有白、黑、赤三种颜色,却不止于此三种色。如《释氏要览》卷下就说:“惟佛舍利五色有神变,一切物不能坏焉” 。可见,舍利还应有五色的,今观北京灵光寺释迦佛的牙舍利即为褐色,这就是一个很好的例证。事实上在释迦牟尼佛的舍利中,以五色珠般光莹坚固的五色舍利子居多。

释迦牟尼佛示寂后,为什么要留下如此众多的舍利?这是个很有意义的问题。在《法华经》卷五中佛亲口说:“众见我灭度广供养舍利,咸皆怀恋慕而生渴仰心;众生既信服质直意柔软,一心欲见佛不自惜命身。” 由此可知,佛陀和高僧大德们留下舍利,能使我们怀恋企慕而生渴仰之心,信顺佛法。佛本来无生灭,之所以灭度而不久住于世,乃是一种方便示现,是为了避免众生引起依赖心,甚至引起厌烦懈怠的心。如在《法华经》卷五中云:“若见如来常在不灭,便起憍恣,而怀厌怠。不能生难遭之想,恭敬之心,是故如来以方便说,比丘当知,诸佛出世,难可值遇。” 因此,佛示现灭度后,留下舍利,让众生建塔供养,便是令众生供敬,有难逢难遇之想,睹舍利而思见佛,乃至“一心欲见佛,不自惜身命”,由此而勇猛精进地修行,最终达到如佛一样的觉悟与解脱。这事实上是从恭敬供养佛的生身舍利,而到尊敬佛的教法——法身舍利,依佛所遗留下来的教法,如法精进修行,到最后成就自身的觉悟解脱,也即成就自身的法身佛,这应该就是佛留下舍利的真正原因和目的。

释迦牟尼佛圆寂时以大悲力,碎金刚体成无数舍利,给广大芸芸众生带来无上的福祉。如《大般涅槃经》中云:“以胜金刚定,自碎金刚身,不舍于大悲,舍利犹分布”。 因此,礼敬供养佛舍利具有无量的功德和利益。如《大悲经》卷二云:“佛告阿难,我灭度后,若有善男女供养我舍利如芥子许,恭敬尊重兼供养,是人以此善根,一切皆得佛果,果报不可思议”。 《四分律》卷三一说:“学菩萨道,能供养爪发者,必成无上道。以佛眼观天下,无不入无余涅槃界而般涅槃。” 《大智度论》卷五十九谓:“供养佛舍利,乃至如芥子许,其福报无边。” 在《浴佛功德经》、《大般涅槃经》、《分别善恶报应经》、《宝悉地成佛陀罗尼经》等佛教经典中都广说供养佛舍利的功德和利益。在《如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮咒王经》中甚至说“若无舍利,以金银琉璃水精马脑玻梨众宝造作舍利,……行者无力者,即至大海边,拾清净砂石即为舍利,亦用药草竹木根节造为舍利”, 至诚恭敬供养,也能获得无量的功德利益。因此,兴隆塔所发现之为数众多的五色舍利,虽安葬舍利碑,或兖州寺志等史料上也均没有记载其来由、安葬的时间等,也不知道是佛真身舍利还是影骨或感应舍利,但他所具有的意义,是不言而喻的了。

舍利作为佛教的圣物,拥有着特殊神圣的意义,也是无法用真伪虚实来衡量他的价值的,更何况《金刚经》中说:“凡所有相,皆是虚妄。” 即使是真身佛舍利也总有一天会变坏消失,因此作为佛教徒对于佛之舍利,没有必要过于执著其真伪虚实,只要有一颗虔诚的心,勇猛精进的去实践佛陀的教法,由生身舍利到法身舍利,最终成就自己的法身,才是深刻领悟到佛以大悲留下舍利于世的本怀。

二、兴隆塔佛舍利的历史价值与现代意义

佛舍利不仅有其宗教的信仰价值,而且也有其悠久的历史文化价值。伴随着每一次佛舍利的出土,我们都可以通过他了解当时的历史文化背景,所以在佛舍利中还包含了相当多的历史文化因素。因此兴隆塔地宫佛舍利的考古发掘,可以说是兖州历史文化史册上一件具有里程碑意义的重大盛事,也将是佛教界以及文物考古界的一次盛事。这些舍利见证了兴隆寺曾经在历史上有过的辉煌,乃至佛教在当时兖州的兴盛,所以他们的发现具有重大的历史价值。这些舍利自身所具有的宗教意义、对人类精神的感召力、震撼力,对兖州未来佛教文化的发展又将有着巨大的促进与推动作用,因此又有着极大的现代意义。

1、兴隆塔佛舍利体现了佛教舍利信仰在宋代兖州的盛行

佛教的舍利信仰起源很早,据说释迦牟尼在世时就曾有对过去佛舍利的崇拜了。 但舍利信仰在印度的流行,最早则应始于释迦牟尼涅槃之后八国分舍利。由于对佛无比的怀念,对佛人格的无限景仰,而形成对佛舍利的崇拜,这就是佛教的舍利信仰。佛灭度百年后,阿育王又将佛的舍利建八万四千塔,分供于全世界,由此,首先在印度形成对佛舍利崇拜的高峰。

东汉时期佛教从中亚传到中国,伴随着佛塔的传入,佛舍利信仰也随之影响到中国。在三国时期史料上就出现了舍利信仰的记载,如《高僧传》卷一记载,三国时康僧会来到建业(治今南京),为度化吴主孙权,因至诚所至而感得佛舍利,这就是所谓的祈感舍利或感生舍利。这个舍利怎么敲击,也不会破碎,这个奇迹说服了孙权,因此他遵守诺言,建塔立寺,称为建初寺,这就是江南的第一所佛寺,从此开启了江南佛教流布的契机。

到了西晋时,伴随着阿育王塔在中国的不断被发现,佛舍利信仰便更加扩展开来。 此后,历经北魏, 到南北朝时,舍利信仰更加兴盛起来。南朝梁武帝可以说是历史上最崇信佛教的皇帝,他曾经分别于天监二年(503)、天监三年(504)改建会稽鄮县塔(今浙江省鄞县鄮山阿育王塔),开旧塔出舍利,迎接到皇宫中供养、礼拜。并为从塔基发掘出的佛舍利和爪发,特别举办了无遮大会。梁武帝还将一粒舍利请入皇宫中供养,并命令太子王候百官一起恭迎舍利,有数十万人参与这个迎舍利的活动,大家争相施舍金银供具到阿育王寺,所布施的钱达到一千万。天监四年(505),他更建了两座佛塔,在金瓶和玉瓶中装入舍利和佛发爪。这个舍利供养的法会非常盛大,由王候百姓所施舍的财宝堆积如山。

历史上崇佛不亚于梁武帝的皇帝便是隋文帝,他曾效仿阿育王建八万四千宝塔的做法,分别在仁寿元年(601)、仁寿二年(602)和仁寿四年(604),三次下诏在国境之内111州,建立舍利塔。并令各地在同一天、同一个时辰,将舍利埋藏入塔基地宫里。每次建塔供舍利其规模之宏大,参与人数之众多,影响之深远,乃为中国历史上绝无仅有者。隋文帝亲自派遣由沙门、侍者、散官组成的使者团分道就路。地方政府、军事各级官员则在特定的日期内“停常务七日”,专门负责舍利供奉法会的事情,并亲率民众倾城远迎,虽“盲躄老病莫不匍匐而至”,“容仪齐肃”,宝盖、幡幢、华台、像辇、佛帐、佛舆、香山、香钵、梵呗音乐,“尽来供养”,州郡百姓倾城而出,人山人海,观者若堵。 由隋文帝杨坚,效仿阿育王在神州大地上普建佛塔,使佛舍利信仰在中国走向鼎盛。

#p#副标题#e#比起隋文帝下令全国各地起塔供养舍利,唐朝皇帝的舍利信仰则是以皇室为主,特别以法门寺为其信仰的中心。法门寺的佛指舍利,唐代帝王曾经有六次声势浩大、极尽隆重、奢华的迎奉。如第二次迎奉佛骨时,武则天在东都洛阳舍其所寝衣帐真绢逾千匹,又按中国传统的土葬制度,为佛骨营造了价值连城的金棺银椁,数有九重,极为富丽。 中宗、韦后还以发代身供奉舍利。 “王公士民瞻奉舍施,唯恐不及。” 在懿宗咸通十四年春(873)最后一次规模浩大的迎奉佛骨活动中,据载:“广造浮图、宝帐、香舆、幡、幢、盖以迎之,皆饰以金玉、锦绣、珠翠。自京城至寺三百里间,导以禁军、兵杖、公私音乐,沸天烛地,绵亘数十里。仪卫之盛,过于郊祀,元和之时不及远矣。” 法门寺佛指舍利在唐代历经八位帝王六次迎奉,持续二百多年,举国上下引起强烈反响,体现了中国盛唐时舍利信仰之兴盛。

有宋一代,历代诸帝王都非常崇信佛教之。因此,宋代佛舍利信仰比起隋唐依然兴盛不减。北宋是个崇佛的时代,其对佛教的炙热程度不亚于唐世。北宋末年全国僧尼达到一百余万,占总人口的百分之二点三。佛教在整个宋代始终受到推崇。宋太宗曾认为,佛教是有裨政治的,只有“愚者妄生诬谤”。 真宗著《释氏论》,大力反驳佛教无益的说法,认为“道释二门有助世教,人或偏见往往毁訾,假使僧、道士时有不检,安可废其教耶?” 由于皇帝提倡、保护、积极投身发展佛教的态度,使得宋代到处佛寺林立,宋代佛舍利信仰也依然非常地兴盛。在《佛祖统计》卷五十三中曾记载了,宋室诸皇帝对唐朝传世的道宣佛牙舍利的供奉情况。

宋太宗,建启圣禅寺,奉优填圣瑞像、释迦佛牙。太祖亲缄银塔中,初太祖疑佛牙非真,取自洛,以火煆之,色不变,遂制发愿文。太宗复验以火,亲制偈赞。真宗迎供瞻礼,神光洞发,遂制赞。仁宗以三朝敬事,迎置禁中,于穴中得一舍利,因为制赞。庆历三年久旱,迎佛牙入内殿祈祷,须臾雨大注,复制发愿文。英宗敕大相国寺,造三朝御制佛牙赞碑。学士王珪撰文。徽宗敕迎三朝御赞佛牙,入内供养,隔水晶匣舍利出如雨,因为制赞。

这段话很明确记载了,从宋太祖到宋徽宗对道宣佛牙舍利的供奉情况,并且都有制《佛牙赞》,对佛牙舍利加以崇敬、赞叹。

《释氏稽古略》卷四中则详细记载了,从宋太祖到宋徽宗迎请道宣佛牙之事及御制《佛牙赞》。如宋太祖之《佛牙赞》:“功成积劫印文端,不是南山得恐难。眼睹数重金色润,手擎一片玉光寒。炼经百火精神透,藏处千年莹彩完。定果熏修真秘密,正心莫作等闲看。”

宋室诸帝王都亲制《佛牙赞》,使宋代佛舍利信仰盛况空前。并且在宋代的舍利信仰,开始出现从帝王而向下流布的现象,建塔供奉舍利不再是皇帝的专利,王公士大夫乃至高僧都可以供养舍利。如《佛祖统计》卷五十三中记载:

孝宗遣内侍李裕文,至育王山(今浙江宁波阿育王寺)迎佛舍利塔。诣行在所奉安观堂,焚香瞻礼,见塔上有月轮相及水晶珠。皇太子请至东宫瞻礼,见相轮累累然如水晶珠,上书妙胜之殿,以安塔所。皇子魏王来镇四明(治今宁波),往寺瞻礼宝塔,见豪光青赤交眩,因造金塔奉安舍利塔,于中作赞四章。

孝宗皇太子赵愭,二皇子赵恺,都曾造塔供奉阿育王佛舍利。在《佛祖统计》卷五十三中还记载:“僧统赞宁,奉释迦舍利塔,入见滋福殿。” 僧赞宁(919—1000)是北宋初著名的僧人,他因供奉佛舍利,而被皇帝诏入滋福殿进见。又据沈括《梦溪笔谈》中记载,宋时唐代有名的悟空佛牙,曾在咸平县一寺院为僧人收藏,后转入“东府”由王安石宝掌,又流布“士大夫之家”,宋神宗下诏入大相国寺供奉。后又辗转流入神宗的弟弟嘉王赵頵的宫中,为嘉王供奉。这颗佛牙后最终又被宋太祖第五代孙赵世昌,从嘉王赵頵宫中请走,于政和二年(1112)瘗藏于山东省汶上县宝相寺太子灵踪塔。 1994年3月15日,这颗佛牙舍利于宝相寺太子灵踪塔地宫考古发掘。

宋代的舍利信仰在士大夫之间也颇为流行,宋元丰元年(1078)在丹徒县(今江苏镇江市)甘露寺石塔旧基上重建铁塔,以重新瘗藏唐文宗时的宰相李德裕(787—850)用金棺所藏的,在大和三年(829)于上元禅众寺旧塔基所发现的舍利。在甘露寺石塔旧基上重建铁塔的那一天,当时地方官都参与此事,如担任润州太守王安礼(王安石之弟)就在银函上亲自墨书“临川王安礼元丰元年四月七日记”。1960年江苏市文物管理委员会修复镇江甘露寺铁塔时,就在塔基的地宫中,发现了题有“宋元丰元年四月八日润州甘露寺重瘗舍利塔记”石刻一方,以及李德裕所瘗藏舍利的金棺银椁和其外的石函。 宋代著名的文学家苏轼也热衷于佛舍利的供奉,他曾经捐赠金棺、银椁,用以瘗藏其弟苏辙所得到的三色舍利。 苏辙所得舍利被瘗藏在山东省长清县真相院释迦舍利塔的地宫里。瘗藏舍利的石函盖上有苏轼之撰文,并且有其亲自书写的《齐州长清县真相院释迦舍利塔铭并引》。

总之,在宋代佛教的舍利信仰,可以说是从帝王而向下流布。上至皇室贵戚,下至士大夫庶民,舍利信仰非常之兴盛。关于宋朝时人们对舍利信仰的虔诚,苏轼曾这样形容:僧人俗人传相捧着舍利,顶礼膜拜,激动得流泪涕出。 宋代由于舍利信仰之盛,一时全国各地大兴土木,舍利塔如雨后春笋,非常之多。天竺僧人闻风携佛舍利及贝叶梵经而来,如中天竺沙门钵纳摩来,献佛舍利、犛牛尾拂;南天竺僧补罗吃多也以佛舍利来献;中天竺僧觉称、法戒,西天竺僧智军等都来宋朝献佛舍利、贝叶经、菩提叶等。 更有大批宋朝僧人去印度求取舍利。如范成大《吴船录》卷上载,乾德二年(964)宋太祖下诏“沙门三百人入天竺,求舍利即贝多叶。” 宋沙门道圆游学天竺十二年,于乾德三年(964)回国,进献舍利及贝叶梵经;太平兴国三年(978),开宝寺沙门继从等,自西天还,献梵经、佛舍利、菩提树叶、孔雀尾拂,并赐紫方袍;宋仁宗年间(1023—1063),沙门怀问、得济、永定等自中天竺还,进佛骨舍利、贝叶梵经、西天碑十九本。 在宋代由于中印两国的僧人互相往来之频繁,由此佛舍利便陆续的来到了中国,更加促进了宋代舍利信仰之兴盛。

目前,在中国考古发掘了大约四十多个瘗藏舍利的佛塔,从出土的各个瘗藏舍利的碑文来看,在宋代瘗藏舍利的佛塔也非常之多,如镇江甘露寺铁塔、山东汶上宝相寺太子灵踪塔、南京大报恩寺阿育王舍利塔、湖北当阳玉泉寺铁塔、河南邓州福胜寺西塔、江苏连云港海清寺阿育王塔、江苏涟水妙通塔、江西庐山天池塔等上十多座宋代舍利塔,这些也足可见宋代舍利之多、舍利信仰之盛。

在宋代皇室崇信佛教、舍利信仰盛行的大背景之渲染下,作为有着悠久佛、儒文化历史的山东兖州,其佛教乃至舍利信仰之兴盛就可想而知。法藏大师正是因为“恋皇帝化风,不归本处”, 而选择兖州兴隆寺作为最终归化之所。法藏在中国遍历佛教名山大刹,最终放心的决定将自己从西域取得的佛顶舍利供奉在兖州,从这一点也能体现出宋代兖州佛教舍利信仰之盛。

再从兴隆塔安葬舍利碑上所记载的《参与建塔供养佛宝功德的僧俗人员及寺院表》来看,除了有三大寺院及兴隆寺门下28院的院主、院僧外,还有兖州当时好几个县、村的在家俗人,僧俗共计有103人之多。 当然,作为佛教徒来说,因为懂得佛经中所说无相布施的道理,因此没留下姓名的人,应该还大有人在。从修建兴隆塔参与人数之多,其人员所来地域之广,都可以反映出宋代兖州佛教舍利信仰之兴盛。因此,可以肯定的说,兴隆塔之佛舍利,充分体现了宋代兖州佛教舍利信仰之盛行,兖州在宋代佛教也非常之兴盛,在宋代兖州有着丰厚的佛教文化沉淀,这是无容置疑的。

2、兴隆塔佛舍利体现了兴隆寺在宋代兖州佛教中的地位

释迦牟尼佛圆寂后,八王将佛遗留下来的舍利,起塔供奉。造塔的理由,据佛经律中说是:“于四衢道,起立塔庙,表剎悬缯,使诸行人皆见佛塔,思慕如来法王道化,生获福利,死得上天。” 在四衢道这种交通要道建塔,主要是为了方便使人们见到佛塔,于如来生恋慕心,由此启发自身对三宝的信心,而获得无量的福祉,由此可见造佛塔选择位置至关重要。如果造塔的位置选择不对,如将塔建在山上,远望是看不到的。如建在平地,为房屋、树木所障隔,也不容易发见,因此塔要建在高显处、四衢道中,也即交通要道众人容易看到的地方。所以在印度阿育王所建之佛塔,多数都在交通要道,并且在佛塔旁都建立了高高的石柱,目的也就是为了引起人们的注意。

塔是用来供奉舍利的,而佛舍利又为佛涅槃后代表佛的存在。因此出于对佛舍利的恭敬,造塔也应该选择好的地方。如《摩诃僧祇律》卷三三中说:“起僧伽蓝时,先规度好地作塔处。” 意思是说,比丘们要建僧坊时,先要划定一块最好的地以建佛塔。所谓好地,就是高显处,交通便利、或名山大刹,此等地方都可以称为“好地”,也即适合建佛塔之地。

基于印度建佛塔的理由和条件,同样,在中国为了使广大信徒便于得闻乃至朝拜佛舍利,以及体现对佛舍利之恭敬至诚,对佛舍利塔建造之所,也很是讲究。这一点,从历代帝王为造佛舍利塔所选的寺院就可以看得出来。如北魏永宁寺,孝明帝之母胡太后崇信佛教,率起创建永宁寺。把寺址选在繁华的洛阳城内。所建永宁寺规模宏大,僧房楼观达一千余间。其形制、结构也完全和皇宫一样,极为雄伟富丽堂皇。 为安奉佛的舍利,胡太后在永宁寺中建有大塔。此塔在《洛阳伽蓝记》卷一中说:“有九层浮图一所,架木为之,举高九十丈。有剎复高十丈,合去地一千尺。去京师百里,已遥见之”。 寺和塔皆在显处,且永宁寺和塔都非常地雄伟、壮观。

隋文帝对建佛塔之所也颇为考究,据《广弘明集》卷十七中所记载,他三次下诏在国境之内111州,建立舍利塔,其所选建舍利塔的寺院,也多是前代或当代的名寺、大寺。如苏州吴郡(今苏州市)虎丘山寺、蒋州丹阳郡(今南京)栖霞寺、江州(今江西)庐山九江郡东林寺、杭州余杭郡天竺寺等就都非常有名的清净大寺。 虎丘山寺历史悠久,相传建寺之前,为春秋末期吴王阊闾之葬所。东晋时,司徒王及其弟司空王瑉各自在山中营建别墅,咸和二年(327),双双舍宅为虎丘山寺。在此寺有刘宋高僧竺道生,从北方来此讲经弘法,留下了“生公说法,顽石点头”的佳话和生公讲台、千人坐、点头石、白莲池等脍炙人口的古迹,此寺自古十分有名。 栖霞寺也是有名之寺,始建于南齐永明七年(489)。梁僧朗于此大弘三论教义,由此,被称为江南三论宗祖庭。 江西九江东林寺,在隋代更是有名的大刹。东林寺位于庐山西麓,是由净土宗的创始人慧远大师,于东晋大元九年 (384)所创建。慧远在东林寺主持30余年,集聚沙门上千人,罗致中外学问僧123人结白莲社,译佛经、著教义、同修净土之业,被称为净土宗的始祖。 东林寺则成了佛教净土宗的发源地,为净土宗的祖庭。由于开山慧远大师的巨大影响,东林寺在隋代极为有名。

在唐代,诸位帝王更是以西安法门寺为皇家寺院,对寺中的佛指舍利进行了六次声势浩大,举国瞩目的迎请。法门寺位于陕西省扶风县城以北10公里处的法门镇,相传是印度阿育王役使鬼神在世界各地所建的佛塔之一,因此在西周之前曾被称为阿育王寺。法门寺所在的地方是周原的中心,是西周的发祥地,也是中华民族文化发源之地。从交通方面来看,是中国东西方交通的大动脉,地处丝绸之路的孔道上,因此也是中国和西域诸国文化际会的首区。 根据法门寺出土的《大唐咸通启送岐阳真身志文》碑记载,早在公元555年,西魏岐守拓跋育就曾开启塔基供养佛指舍利,隋文帝时,岐郡守李敏再次开迎。到唐贞观五年(631)岐州刺史张亮奏请唐太宗,“此塔一闭,经三十年一示人,令生善。” 得到唐太宗的应允,并由此开启了大唐八位帝王六次迎请佛指舍利的盛事。法门寺即因此在唐代被定为皇家寺院,拥有显赫的地位。法门寺也因供奉着佛指舍利而声名远播。

宋代诸位帝王更是以繁华的洛阳大相国寺作为皇家寺院,供奉佛牙舍利。相国寺是东京洛阳最大的佛寺,初创于北齐天保六年(555),原名建国寺。后寺院毁于战火,唐景云二年(711)重建。延和元年(712),唐睿宗诏改寺名为大相国寺。到了宋代,相国寺屡有增修,成为全国最大的皇家寺院,全寺占地五百余亩,辖六十四个禅院、律院,僧众一千余人,其建筑辉煌瑰丽,有“金碧辉映,云霞失容” 之誉。因受皇帝崇奉,地位日益隆高,名动天下。相国寺更是以供奉着道宣佛牙与悟空佛牙闻名于当世。

#p#副标题#e#既然在中国历代诸帝王等,对供奉佛舍利之所有择大寺或名寺之考究,作为法藏大师对于自己历尽艰辛从西域取回之稀有佛顶骨舍利的瘗葬之所,当然也会有所选择与考虑了。他最终选择兖州龙兴寺(宋太平兴国七年改为兴隆寺,或许是因为兴隆塔而改名),作为瘗葬佛顶骨舍利的处所,说明当时的兴隆寺绝非等闲之寺院,其规模和名气绝非一般寺院所能比。而且更何况兴隆寺的前身是隋时的普乐寺,为隋文帝建宝塔安葬舍利之寺院,因此兴隆寺之名气地位和规模等绝非一般。

据兴隆塔出土的安葬舍利碑上所记载的《参与建塔供养佛宝功德的僧俗人员及寺院表》中也能看出,当时的兴隆寺下就拥有如泗洲院、大悲院、华严院、延圣院、上生院等28个分院,可见规模之大。在王禹偁撰《大宋兖州龙兴寺新修三门》记》碑的《山左金石录》的部分录文中也说:“大宋兖州龙兴寺新修三门记,前乡贡进士王禹偁撰……龙兴寺者,東兗招提之甲也。” 足见在隋至唐宋时代,兴隆寺一直是雄踞兖州寺院之首位的。关于这一点,从去年对兴隆塔的考古发掘也能得到证实。在去年的考古发掘中发现了隋、唐、宋、明、清甚至近代的文化层。出土了大量建筑物的构件,如瓦当、瓦、砖等,甚至还有北朝时期的残瓷片。而且宋代地层深厚,在宋代地层中发现了大量砖瓦和宋代瓷片,因此可以证明在兴隆塔的附近,在宋代有规模宏大的寺院。在各个文化层内出土的陶片、瓷片的生活用品非常之多。其中有鎏金瓦当、大量的残砖碎瓦和白灰颗粒,一些早期的莲花纹瓦当、兽面纹、花边纹瓦当等。在兴隆塔的周边,从地表到1.8米的深度几乎都是砖、瓦堆积层,应该是建筑物多次倒塌后的堆积层。在深约2.1—2.4米的位置,普遍有一层较为坚硬的地面,已探出有建筑基座存在。 这些都说明,兴隆塔周边大片面积,一直都是寺院的建筑区,在隋唐时就已经有规模宏大的寺院,在宋代寺院规模也非常之大,到明清时兴隆寺还非常之兴盛。

法藏大师也是得到北宋皇帝赐紫加封号的高僧,其赐号为“光正”大师。而且从安葬舍利碑上所刻“中书门下牒 兖州”可见,当时兴隆寺僧等“乞赐名额,安置住持及教化十方兴造宝塔”的申报,也是得到北宋皇帝应允的。 也就是说,宋室皇帝对兴隆寺建塔供奉法藏大师从西域取回的佛顶骨舍利之事,是予以支持、肯定的。据谭世宝教授考证“有此类牒准碑刻的寺院,其政治与宗教结合的现实与历史文化的意义,自然高于同类而无此类碑刻的寺院。” 因此,也可见兴隆寺在北宋兖州佛教中的地位。

佛顶骨舍利在佛所留下的众多舍利当中是最稀有罕见的,因此在当时西域印度就是很有名的佛舍利之一。如印度的那竭国醯罗城,就是因为供奉着佛顶骨舍利而名为“佛顶骨城”,并由此而闻名于当世。凡是去西域求法的中国僧人如法显、惠生、智猛、玄奘等都有去参拜醯罗城的佛顶骨舍利。从法显《佛国记》记载来看,醯罗城佛顶骨舍利,受到全国上下的尊敬,乃至周边国家的尊奉。醯罗城中无论是国王还是臣民,对这块佛顶骨舍利的至诚恭敬、严加守护,都是无法用语言来形容的。 因此可知,佛顶骨舍利是多么的有名、神圣、稀有难得,而如今在兴隆塔中也有供奉。无论兴隆塔中的佛顶骨舍利,是法藏大师从西域哪个国家迎得的,但毕竟北宋时就在中国兖州兴隆寺的兴隆塔中供奉着,由此,兴隆寺也会因供奉佛顶骨舍利而闻名于当世,因此兴隆寺在宋代兖州佛教中的地位就可想而知了。

3、兴隆塔佛舍利对现代兖州佛教文化的发展将有着巨大的促进与推动作用

舍利作为佛教的圣物,具有非凡的意义。佛教徒对于佛之舍利,存有难逢难遇之想,且舍利之所在,即如佛之所在,佛舍利能令佛教徒深心归依。正如《大般涅槃经》中所说“供养舍利即是佛宝,见佛即见法身,见法即见贤圣;见贤圣故,即见四谛;见四谛故,即见涅槃。是故当知,三宝常住,无有变易,能为世间作归依故。” 因此,佛舍利是佛陀教法传世的见证,是启发人们信心的圣物。佛舍利对人类心灵具有强烈的震撼力、感召力和慑服力,能唤起人们的善念,匡正人心、使人们正信佛法,内心清净,拥有慈悲和智慧的不可思议力用。佛舍利给人们这种巨大的精神心灵感召力,不因时代变迁而更动,不随岁月沧桑而稍戢,是永恒存在的。正如佛法的真理,不随时间、地域等因素改变而改变,他是超越时空,永恒常在的。翻开历史的画卷,回到隋、唐、宋舍利信仰极盛的年代,我们就能清楚的看到,当时的人们对佛舍利那份朴实的信仰和至诚,是多么的深厚和让人感动!

在隋文帝下诏建立舍利塔供奉佛舍利的日子里,“家家洒扫,覆诸秽恶”。州郡百姓倾城而出,人山人海,投财贿、衣物及截发以施者不可胜计。舍利临入塔时,沙门高捧宝瓶,巡示四部,“人人拭目谛观,共睹光明,哀恋号泣,声响如雷,天地为之变动。”舍利装入铜函、石函起塔,万众围绕,齐诵佛号,蔚为壮观。 据仁寿二年第二次建舍利塔时一个统计报告,仅魏州一郡前后参加法会的人数就超过三十万。 且在奉迎佛舍利的日子里,“屠猎残贼之人亦躬念善”,凶杀、偷盗现象几乎全部绝迹, 由此可见佛舍利所带来的巨大震撼和感诏力。

在唐代八位帝王六次迎请法门寺佛指舍利时,皇宫王室以降,洛城及附近全部民众倾城恭迎,人们“解衣散钱,自朝至暮,转相仿效,唯恐后时” 佛骨入长安,唐懿宗至安福寺,“亲自顶礼,泣下沾衣”。大臣、百姓有的则断臂供佛,有的烧头“烁顶”以为供养,富者还广造彩楼,以水银为池,金玉为树夹道迎奉佛指舍利。 当时人们对佛舍利那份虔诚与热情不难想象。即使在宋代人们对佛舍利那种恭敬与至诚也不减隋唐,上至皇宫贵族,下至庶民百姓,对佛舍利无不拥有难值难遇之虔诚供养之心。

隋、唐、宋的盛世时代虽已经过去了,但佛舍利给人们所带来的那种巨大精神感诏力却不随历史的脚步而有所改变。历史的车轮已迈入了21世纪,在新的世纪,佛舍利依然能鼓舞、启发人心,对人类的心灵有着巨大的感诏和震撼力。当1994年,法门寺佛指舍利往泰国曼谷供奉期间,泰国国王和僧王都前往瞻拜。王室成员、军政要员、佛界人士和民间约220万人次顶礼膜拜,虔诚赡礼。2002年,法门寺佛指舍利在台湾供奉37天,全台湾2300万人中先后来瞻礼朝拜的信众达500万人次。50万人沿途跪迎,男女老少,倾城而出,盛况空前。还有数万人在佛指舍利前皈依佛门。2004年,佛指舍利在香港供奉瞻礼10天,共有近百万人进场瞻礼,整个社会祥和,积福扬善。有上万多名市民在佛指舍利前诵经忏悔,皈依佛教。前来瞻礼的人们都发愿从今行善利他,缔造世界和平善喜。2005年佛指舍利被迎请到韩国,接受供奉40天,时韩国佛教界的高僧大德、市政官员、普通民众,社会各个阶层和团体先后有2000余万人怀着虔诚之心,前来顶礼膜拜,成为韩国佛教界的一大盛事。除此之外,中国的佛牙也多次出访缅甸、泰国、斯里兰卡等国家,受到人们至诚的顶礼、膜拜。

如今,由于无量劫来福德之所感诏,因缘殊胜,佛舍利出现在山东兖州这个自古文化沉淀深厚的地方,这将是兖州人们无量的福祉。兴隆塔佛舍利同样对兖州人们的精神心灵也将会有着巨大的震撼和感召力。兖州虽然自北朝起,历经隋、唐、宋、明、清一直是佛教兴盛之地,但自明清以后佛教就逐渐衰落,时至今日,兖州的佛教依然与佛教兴盛的南方还相差很大的距离,这无不是一件遗憾和令人痛心的事情。现在由于机缘会聚,盛世感召佛舍利现身于兖州,作为兖州政府可以抓住这个千载难逢的机遇,以兴隆塔为中心建设兴隆寺。虽然不求能恢复到兴隆寺隋、唐、宋时的旧观,但也要能依正信佛法的理念,建一个能充分体现佛教文化特色的道场。兴隆寺建成之后,请有道德之高僧住持,大力培养现代化佛教人才,如此,就能使兴隆寺的走上佛教如法如律的正途,并逐渐繁荣昌盛起来。仰仗兴隆塔佛舍利对人类的心灵的巨大感召和震撼力,加上兴隆寺三宝的加持,相信在不久的将来,山东兖州兴隆寺将会成为佛教的圣地,供世界各地的人们前来瞻礼膜拜。由此,兴隆塔佛舍利对兖州佛教文化建设将有着巨大的促进推动作用,这无疑对兖州人们的精神文明建设来说也将有着举足轻重的促进作用。山东兖州也将会成为中国文明、文化之都。

伴随着兴隆塔佛舍利的出土,一批具有极高历史文化、佛教史、绘画艺术、制作工艺研究价值的珍贵文物,如石函、鎏金银棺、舍利金瓶、玻璃瓶等也闪亮的展现在人们面前。经鉴定,石函、鎏金银棺、舍利金瓶为国家一级文物。石函和鎏金银棺上都刻画有佛菩萨、众弟子、护法善神等人物形象,还有花、鸟等图案。所刻画的人物形象与花鸟等图案都精美绝伦。人物线条镌刻流畅,形象栩栩如生,图案纹样饱满,穿插得当。如此精美、完整的刻画实属罕见。金瓶,则为纯金制品。高13厘米,瓜棱状,是宋代典型器形。盖顶端坐一尊弟子形象,合十行礼,其制作极为精巧。 伴随着兴隆塔佛舍利所出土的这些佛教艺术珍品,对于我们认识人类艺术创造力、欣赏古人艺术品位、陶冶今人艺术情操、全面提升现代人的人文素质等均具有现实的意义。

总的来说,兴隆塔出土的佛舍利,无论是对现代兖州佛教文化的发展,还是人们精神文明乃至绘画人文艺术品味的陶冶和提高,都有着积极的现代意义。

结 语

综上所述,通过对兴隆塔考古发掘之佛舍利的分析论述可知,佛顶骨舍利在西域印度是极为有名和罕见的佛舍利之一。他在印度不止一块而是有多片多块,并且分供多处。由于在印度异教的迫害或法难出于对佛顶骨舍利的保护,或由于供养的需求,佛顶骨舍利在印度有被分割供养的情况,甚至出现了类似颗粒状的佛顶骨舍利记载。如果在西域有类似颗粒状的佛顶骨舍利,那么法藏大师到印度所取得的、现在瘗藏在兴隆塔舍利金瓶中的佛顶骨舍利就可以得到证实。因此佛顶骨舍利在兖州兴隆塔的考古发掘,可以说具有重大的宗教意义和历史文化意义。而关于兴隆塔的佛牙舍利和众多五色舍利,是否是隋文帝仁寿二年由僧人法性所瘗藏的,因为缺乏史料证据,只能是一种推测。尽管我们对佛牙和众多五色舍利,虽然其来自何方,是谁于何时瘗埋于兴隆塔下的地宫,他们到底是佛真身还是影骨或感应舍利,这些问题也许还有待于进一步的考证,但从佛教信仰乃至文化历史的角度而言,其意义与价值自是无可厚非,不可否认的了。

佛舍利作为佛教的圣物,不仅有其宗教的信仰价值,而且也有其悠久的历史文化价值。因此兴隆塔地宫佛舍利的考古发现,可以说是兖州历史文化史册上一件具有里程碑意义的重大盛事,也将是佛教界以及文物考古界的一次盛事。兴隆塔佛舍利体现了佛教舍利信仰在宋代兖州的盛行;体现了兴隆寺在宋代兖州佛教中的地位;他们见证了兴隆寺曾经在历史上有过的辉煌,乃至佛教在当时兖州的兴盛,所以他们的发现具有重大的历史价值。这些舍利自身所具有的宗教意义,对人类精神的感召和震撼力,以及所具有的历史文化意义,对兖州未来佛教文化的发展,以及对当前人们精神文明乃至绘画、人文艺术品味的陶冶和提高,又将有着巨大的促进与推动作用,因此又有着积极的现代意义。仰仗兴隆塔佛舍利的福祉,相信不久的山东兖州将成为中国佛教的圣地,中国文明、文化之都。