尽管历史上似乎已经定论孟子师承孔子,系孔子孙子子思之门人,但孟子本人一直在“私淑诸人”,以众多的人为师,而不仅仅只是儒家道统的继承人。“予未得为孔子徒也,予私淑诸人也”的孟子,其思想绝对不是单单传承儒家的“道统”。

邹鲁文化滋润了孟子

家训文化。中国家训的渊源是由孟母创造的,虽然没有留下“孟母家训”之类的宝典,但“昔孟母择邻处,子不学,断机杼”,却是千古的家教成功范例。传统上对“孟母教子”的理解,是母亲对孩子幼年的教育,如“三迁择邻”“断机教子”,然而,孟母对孟子的教育是贯穿孟子一生的终身教育:比如“孟子休妻”,是孟子成名后,因为某种原因打算休妻时,孟母对孟子的教育;“孟子去齐”的故事,是孟母年事已高,孟子准备去齐国,又担心无法孝敬母亲时,孟母对孟子的教育。孟母教子不仅仅是千古佳话,更对孟子的人格及行事风格产生了巨大影响。对孟子“舍生取义”的大丈夫品格,顾大局等一系列的思想产生深远影响。

东夷文化、邾国文化、邹鲁文化对孟子的影响。“邹鲁”一直被尊崇,在中国各地,“邹鲁”之词亦不绝于史书典籍。而邹鲁文化具有东夷文化的渊源,从“夷”字的字形看,由“大”和“弓”组成。“大”字即人的正面形象,人负弓,表明了东夷族人最初以射猎为生,并具有尚武的习俗传统。在古代东夷族中已产生了原始的宗教文化。如大汶口文化遗址墓葬中,龟甲是常见的随葬品,可能已具有一定的宗教涵义。《管子·五行》篇说:“黄帝得蚩尤而明于天道。”可见“天道”之学也最早流行于东夷地区。这对孟子理解“天道”有了地域上的氛围。尤其是孟子生活的邾国,有邾文公“卜迁于峄”的深远影响。“邾文公卜迁于峄”,在峄山之阳建立了国都,利于民而不利于君,邾文公毅然为民迁都,应该对孟子的“民贵君轻”思想有极大的影响。

齐文化对孟子的启示

孟子作为儒家思想的主要奠基人,在继承前期儒家思想的同时,充分吸收了以管子、晏子为代表的齐文化因素。孟子的仁政理论融入了管子、晏子的重民、保民、富民、教民的思想,典型地表现了儒家齐学化的特点。他对孔子、子思思想体系进行系统阐发的同时,冲破了早期儒家思想不合时宜的陈旧观点,融入了较多的齐文化因素,将儒家学派的思想推向新的发展阶段。孟子的思想铭刻着齐文化影响的印迹,其原因在于孟子与儒家的始创者孔子的师承关系,以及孟子在齐国长期的政治活动。他曾经两度游学于齐,居于齐国达21年之久。他是“受业于子思之门人”,最敬重孔子。孔子对齐文化的代表管仲、晏婴的评价,自然会濡染到儒家的传人孟子,而孟子也就不能不对管仲、晏婴予以关注和研究。尤其是管仲学派的重农务本思想,勿夺农时、赋役有度思想,富民教民思想以及重视工商业发展思想,对孟子仁政理论的经济政策影响尤深。

道家思想中的浩然之气

儒家文化的核心思想之一便是“内圣外王”。这一说法并非儒家首创,而最早见于《庄子·天下篇》。文中说:“圣有所生,王有所成,皆原于一(道)”,此即“内圣外王之道”。这一学说后来演变为儒家的基本命题,所谓“内圣”,即孟子所说的“圣人,人伦之至也”,即要求在个人生命内完成最高的道德修养;所谓“外王”,即要求圣贤不只是追求个人生命的道德完美,更要求把这种“内圣”外化为道德实践和“经国济民”,立志为地方、为国家和民族建功立业。这是儒家所追求的最高境界,也就相当于《大学》里所讲的“修身、齐家、治国、平天下”。

另外,孟子对“浩然之气”的描述,对“万物皆备于我”的宏大、豪迈气魄,也更像道家的境界。

墨子对孟子的影响

在墨子孟子时期,墨子的出生所在地大部分属于邾国。孟子是周民族孟孙氏的后裔,他是先学墨而后归于儒的。如他说:“予未得为孔子徒也,予私淑诸人也”。他虽不便于明言,但其中必有墨家,因为在当时,“天下之言,不归杨则归墨”,墨学正处于“言盈天下”的兴盛时期,而孟子与墨子又同为邾娄人,有“近水楼台先得月”之便,师事墨家学者是十分自然的事。从《孟子》书中可以清楚地看出,孟子对《墨子》的研究是最全面、最深刻的。在先秦诸子中,还找不到谁能比得上他。孟子是位“好辩”的大师,我们从《孟子》书中可以看出,孟子辩论时所运用的逻辑思维和表达方式,完全是从墨子那里学来的。晋代著名学者鲁胜说:“孟子非墨子,其辩言正辞,则与墨同”。如墨子辩论,讲类、故、法,多运用归谬式类比推理,孟子的辩论方法也完全与墨子一样。从这方面来看,孟子确是墨子的杰出弟子。当代著名的学者苏学林教授说:“孟子反对墨子最激烈,孟子受墨影响也最深。孟子好言仁义,完全出自墨子学说。《非攻篇》云:‘汤伐桀,武王伐纣……彼非所谓攻,所谓诛也。’墨子称纣为‘狂夫’,孟子改为‘一夫’。孟子痛骂:争地以战,杀人盈野,征城以战,杀人盈城者,谓率土而食人肉,罪不容与死。又说善战者服上刑。这些也完全是墨子的非攻余论。孟子继承墨子的太多了,就连寻常说话有时自觉不自觉模仿墨子口气。像‘转死沟壑’‘取长补短’‘挟泰山以超北海’均是”。

再从文体上看,孟子也是学习墨子的。众所周知,墨子是我国历史上第一位使用邹鲁地区以焉哉乎也作语助词的流行口语写政治论文与学术论文的伟大学者。在墨子以前,谁也没有发表过系统的论文。孔子的学说,只是用邹鲁地区流行口语记下的语录——《论语》。墨子创造的这逻辑性很强的新文体,是当时文学改革中的一大创举。这也为孟子完全效法,他运用这种新文体,写了许多气势磅礴的政治论文与学术论文。由于孔、墨、孟三位圣人的倡导,使“邹鲁语言”成为古人争相学习的标准话——“东鲁雅言”。这对古代文化的发展,起了巨大的促进作用。

孟子对社会的总结与感悟

“王霸思想”其实就是“王道”理论,历来是称王称霸的道德标准,是孟子在“春秋五霸”出现之后,孟子将之与尧舜进行对比以后,孟子个人对社会成功的总结与感悟。

从《孟子》所谓“王”就是王天下的意思,什么叫王天下,就是统一天下。这样一来王霸之争的核心就不是道德高下的讨论了,而是统一与“不统一”的争论,这里不好说“分裂”,因为本来就是六国七国的,“霸”就是维持现状,做多国的盟主。这样的理解,“王霸论”就跳出了道德说教的范畴,而成了一种社会政治理论了。由于两千多年来儒家思想一直处于主流地位,又将孟子排到孔子之后“第二位”圣人的位置,孟子传承孔子似乎就成了定论。而孟子集前人学说之大成,又根据自己的经历升华而成的理论体系,便成为孔子一脉。

孔孟被“硬捏合拢”说,是施蛰存老先生在上个世纪九十年代初提出来的。施蛰存老先生是应“有人”之请“谈对孔孟思想的看法”的,他说:“孔孟思想,是一种思想,还是两种思想?天下没有两个思想相同的人,孔孟思想,毕竟还是两家。孔孟、老庄、申韩,都是被司马迁硬捏合拢来的。他们原来都是自成一家”。

孔子衡量人的价值的“尺”是爵位,在孔子那边,是以爵位上下定人之尊卑的;孟子衡量人的价值,却有爵、齿、德三把标尺;孔子之“仁”关注的是“礼”,重在束“下”,孟子之“仁”关注的是“民”,重在规“上”;孔子的“四绝”曰毋意、毋必、毋固、毋我,偏重天理,而孟子的“四端”所云“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心、礼之端也;是非之心,智之端也”偏重人性。仅此三条,便可证实“天下没有两个思想相同的人”,哪怕是被合称为“孔孟之道”的孔与孟也都“自成一家”。再加位网友的观点“同代的人尚且没有复制品,隔了一百四十年的两个思想家,怎么还会一个模样呢?”

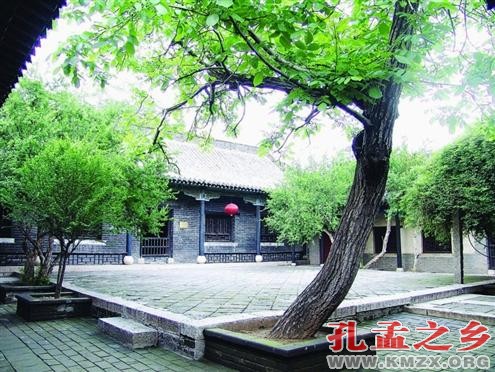

济宁邹城孟府