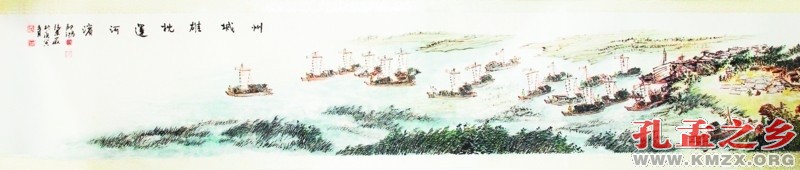

“州城雄枕运河滨,珠勒徐驱觐万民。”当年乾隆皇帝南巡经过济宁时,曾留下这样一首诗,两百余年后,一幅长达38米的画卷取了这首诗的首句“州城雄枕运河滨”为名,直观地再现了明清时期济宁的繁盛景象。

明清时期,是古代济宁的繁盛时期,水陆交通发达,工商业兴旺,是全国有名的大城市。而给济宁带来这兴盛景象的正是大运河的贯通。元朝大运河贯通济宁后,济宁遂成为运河沿岸的漕运重镇,发展到明清时期,济宁城的繁盛也达到了顶峰,成为“百货聚处,商客往来,南北通衢,不分昼夜”的繁华都市。明清时期的济宁城内,南来北往的客商在此汇集,各种手工业作坊遍布,运河两岸,会馆林立,南北文化在此交汇融合。《州城雄枕运河滨》就是一幅展现老济宁明清运河风情的画卷。整个画卷长38米,宽45.8厘米,汇聚了各色人物五千余人,各色房屋建筑两千余栋,大小桥梁十余座,漕船、商船四百余艘,商号招牌两百余块,系统地反映了明清济宁风景秀丽、物产丰饶、百业兴旺、人文荟萃的繁盛景象。长卷以兼工带写的创作方式,生动地再现了明清时期老济宁的城池衙署、商铺行栈、酒楼茶肆、街巷会馆、名胜古迹、桥梁码头、风土人情等,是对京杭大运河繁盛时期济宁城的精心描摹,是对济宁历史的记录。

翻开画卷,映入眼帘的是一片峄岫晴云的景象,画面自济宁东南的石佛阁起,画笔勾勒出老济宁城郊外的秀美风光,运河两岸桃红柳绿,田园、农舍点缀其间。经石佛阁、赵村闸……画卷沿着运河的走向,向西北方向展开。一路过顺河门,由顺河码头北上,穿过越河,经竹竿巷、东大寺、古南池,便进入老济宁城区,运河河道上南来北往的船只连绵不绝,漕船穿梭,在运河两岸商号、寺庙、衙署错落有致,官吏、商贾、兵丁、船工熙熙攘攘,一派繁忙的景象。最后画面来到安居盐场,满载货物的船只扬帆远去,画卷就此收笔,留给人无尽的遐想。

关于《州城雄枕运河滨》的创作,济宁市大运河饮食文化研究中心理事长张万强说,“对老济宁的事情,许多人更多的是依靠回忆,因为老济宁能留下的影像资料确实是少之又少。在《州城雄枕运河滨》的创作过程中,我们费尽各种波折搜寻到了一大批老济宁的照片,其中包括有东大寺、太白楼、老运河、老南门、城隍庙、古南池等,这些珍贵的老照片让我们感受到一个真实的老济宁。画卷中不仅描绘了众多济宁的老地方,还细致地描绘出像南来北往的众多船只等候过闸等场景,生动地再现了老济宁兴盛的商贸业。为了能够尽可能详实地展现明清时期老济宁的这些风貌,委托画家查阅地方史志、运河史料、古人文集等各种文献。创作过程中,我们组织专家学者乘船顺着古运河走了一趟,亲身去感受运河两岸的风土人情,以求能够准确地了解当时的景象。”

38米的画卷很长,能够汇聚五千余人物,两千余建筑,四百余艘漕船、商船……38米的画卷又很短,毕竟古运河和老济宁留下的记忆太多太多。《州城雄枕运河滨》记载着过去,再现了老济宁明清运河风情,勾起了我们对于往昔的怀念。

《州城雄枕运河滨》局部