五、聊城市境曾是昆吾之虚,远古最重要的政治核心区域

《山海经》说,“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都”。

昆仑山高得很!难道黄帝族真的居住在高高的昆仑山上、荒绝人烟的地带吗?据考古印证,昆仑山上有古墓,但是,那不是黄种人的墓,而是白种人的墓。在那种高寒地带,如何使部落发展?难道黄帝真的是从那么远的地方过来的,他又是怎么融入华的族群?由于《山海经》中描述的昆仑山缥缈浮云,成为千古迷团,无人真正破译,于是古人不得不把新疆边界到青海东南的山脉全部叫做昆仑山脉。巍巍昆仑,何处是帝所?但是我们如果把西北的概念引入山东,就会发现,这个西北是哪个西北!

依前文所言,诸部落首领方位已无一不合,唯一差的就是昆仑山了!帝下之都在何处呢?肯定是一个能够食人间烟火的地方吧!《史记·五帝本纪》说,黄帝族“迁徙往来无常处,以师兵为营卫”。那么,他是不是坐着他的轩辕车到处行走,住到一个地方就称一个地方为昆仑呢?像轩辕丘一样的多变?

首先要考察“昆仑”两字的内涵与外延。可以看到,“昆吾”与“昆仑”相近,二词皆有昆字,那么考察“昆”字的本义是首选。

昆,众虫之意,有聚集之意,与远古“丘”含义神似,也可能为大虫——虎,仑字,本无高大之意,实指圆形事物,“仑”加“车”旁为“轮”,与形状有关。另一意为思:《说文》,“仑,思也”,还被指称为头脑。还有非常重要的一层,为中“脐”,中心之意,脐、齐、济音近。《黄庭内景经·治生》载,“兼行形中八景神”。梁丘子注引《玉纬经》,“脐中为太一君,主人之命也,一名中极,一名太渊,一名昆仑,一名特枢”。广大无垠貌。昆,又指“ 浑 ”。汉扬雄《太玄·中》,“昆仑旁薄,思之贞也”。 司马光集注,“昆,音魂;仑,卢昆切”。 清纪昀《阅微草堂笔记·如是我闻一》,“元气昆仑,充满天地”。又为浑沌的近音。所有意思集合起来可以理解为:中心,元气聚集充盈之地,隐者思索的广大无边之处。看到这儿,我只能联想到一个地方——济水的中脐、神祀之地吾山(鱼山)。我还把齐之中、昆脐之中、济之中、太极之中,混合一体,就形成了吾山的昆仑。

昆仑与昆吾有三个共同的特点,指代古代一种器皿,昆为日部,同为昆首。日部,或许代表了大昊与少昊共同的太阳崇拜,还是与山东的昊部落相关,它让人直接联想到东升之日,与大虫——虎的吼声,整体立意是代表对着太阳吼叫的虎声。昆吾是陶正之职,是部落首领,是部落国家总称,是一地之名,而它的本义却极有可能是一种壶制品的别称,《说文解字》,“昆吾,圜器也”。而极为巧合的是,昆仑是玉质酒器,唐李商隐《魏侯第东北楼堂书所见成篇》言,“锁香金屈戌,带酒玉昆仑”。可见,昆仑与昆吾从内涵上是有的联系,一为陶壶器,一种是玉酒器,均为圆形。它们都有“昆”的共同体。那么昆又是何物呢?据庄子言,一种奇特的超大的鱼——鲲,可以化为鹏鸟,而鲲字拆开后是“昆”与“鱼”,与昆吾神似,因为“吾”、“鱼”音通。估计这种超大的鱼只有滔滔黄河中才会有吧!它显然暗示,不论昆吾还是昆仑都在黄河边上,这两种事物虽名称不同,却其实相近。鱼字,经常被部落神化,是一种最普遍最重要的图腾。在古代阴阳鱼的概念产自性崇拜,太极八卦与生殖有关,与时辰星宿有关,与山川平陆有关。比如鱼莲之戏等。而由鱼而鹏,就是由鱼而鸟的过程,二者是共同体又是宿敌。综上可见,昆吾、昆仑均是圆形器物,并与鱼、吾有着密切关系,还与八卦暗合。

那么,我们为了打实昆仑的概念,再来考察一下昆吾。

(一)昆吾与黄河边的早期制陶业有关,昆吾是黄帝的陶正。聊城是远古陶器制作的核心区域

昆吾最早的概念产生于黄帝时期,是黄帝任命的陶正,制陶器的官。从后来的昆吾变迁看,它不仅是一个官职,最早或许就是地名,是因地名生官名还是因官名生地名,现在不可考。但是可以肯定一点,昆吾存在的地域肯定就是黄帝曾经经营之地。但上哪儿找到这个制陶的官所处的位置呢?

黄帝所居,实为舜帝所居之地。舜帝是黄帝的嫡传后代,那么,我们找到了舜帝所居之地,或许就找到了昆吾。昆吾首先是与陶有关。那么看看,舜的制陶处在哪儿!

《史记·五帝本纪》载,“舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽上人皆让居;陶河滨,河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。其中“陶河滨”,很清晰地描画出远古人类在黄河边上制陶器的情形。这非常像茌平那条神秘的河水边上众多的古遗址聚集处,李海雾以东沿河而居的制陶者形象。所以,我们要对当时黄河流向要有清楚认识。

然而,令人沮丧的是,有学者引《孟子·滕文公下》言,“当尧之时,水逆行,汜滥于中国。蛇龙居之,民无定所”。《吕氏春秋·爱类篇》则言,“昔上古龙门未开,吕梁未发,河出孟门,大溢逆流”。意寓黄河古河道到今山西省之吉县、陕西少之宜川县之间的孟门处,就到头了,孟门以下的黄河体,帝尧时期并不存在。按照这个说法,河南孟门以下的河南、山东、河北的黄河,就不必考虑“陶河滨”之处了……自然不会是舜帝的活动范围。《尚书·禹贡》的河道记录是有史以来有记载的最早的河道记录,《尚书·禹贡》 中明确说,“济河惟兖州”。聊城市境为古兖州之域,禹贡所述必不假,黄河理应流过这个地方,黄河逆流前,黄帝时期可能还在这儿“陶”过的,但是尧的时候遇了逆流就不行了,而舜帝的时候,陶在何处,需要细细思考。

研究自然史的学者证实,4000年前确实曾有自然灾害集中爆发的异常期,在一二百年间持续严寒、特大地震、青藏高原突然隆起,百年不遇水灾旱灾频频发生。这次自然灾害异常期,被史学界称为夏禹宇宙期。其中,水患最为严重。“四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载……”频繁的洪水灾害,直接导致了黄河下游的大改道。还有研究山海经的学者推论,颛顼曾与共工势不两立,考《山海经》青海湖的成因,共工族后人极有可能是故意堵塞河道或破坏山体,造成了“黄河逆流”、“泛天之水”,形成“西海”与“长江”,故“江”字有一“工”字。黄河河道弯曲纵深,被破坏后,黄患泛滥,河道被严重改道,故有共工族重臣相柳被禹杀死之传说。那么,颛顼、帝喾之后的尧帝恰逢其害。此后舜时已开始治理水患,他重用鲧、禹,在众人的努力下,水患平锄,禹为夏王,旧道复元,当然,依然可以在旧河之处而陶,故而就有了禹贡里的,“济河惟兖州”。

另外,从陶字的“陶”来看,从阜陶声,阜,土山。此“土山”肯定不是指的石头众多的高山大川,而是平原上的土丘,这里就确定出“陶”的最初的“平原”概念。聊城的制陶业在远古极其发达,特产多耳陶器,陶业发达首先代表了这个区域是个不小的聚落群体。研究者张振林认为,古时候先民寻找居住地有两个基本条件,一是取水方便,大都居住在水边;二是要选择水边的高地以避水患。马未都在《陶瓷篇》中说,“黄河贯穿9个省,我们都称之为母亲河。陶器主要的发现地域,大多数在黄河流域。长江流域也有,但与黄河流域相比较,陶器数量要少,而且烧的温度也略低。所以今天我们如果把陶器拿出来单独地看,黄河流域烧造的是最好的陶器……”龙山文化陶器的器型有:豆、盆、碗、钟、筒杯、勺、盘、缸、甑、釜、小壶、茧性壶、扁壶、钵、罐等。最初的时候没有耳,如果需要端、提、搬动的话,则设计的边沿或颈,颈可以用来栓绳子,再后来设计了柄或耳,也叫鼻或纽。耳的设计是一大进步,方便抓拿搬运。聊城属于龙山文化区,制作黑陶业历史悠久,教场铺遗址龙山文化遗址中挖掘出土的3座陶窑是山东省目前发现的龙山文化中最完整的一组。聊城市边界“馆陶”名字里就含“陶”字。张秋曾在北宋时被称为“景德镇”,张秋还有景阳冈龙山文化城,这说明聊城一带确实是远古制陶业的原发地与重要的政治中心,聊城的坚实发达的制陶业为制陶业的中心形成必备条件。

(二)昆吾部族首领许由巢父于许营居巢

昆吾是黄帝任命的陶正,还相传帝尧时的高士许由是昆吾的首领。那么有许由传说的地方就为首选。《春秋·昭公十二年》载,“楚灵王曰:‘昔我皇伯父昆吾,旧许是宅。’”盖春秋时,许迁于楚,其地入郑,谓之旧许。在河南许昌,据传许由从山西迁来,并在颖水河边与巢父谋面,巢父居然正在那儿牧牛。这说明许由与巢父居地相近。然而在东昌府区许营却有巢父墓,万历《东昌府志古迹》记载“巢父墓,在府城东南十五里。巢父,尧时隐者,尝以树为巢,故日巢父”。明永乐年间《东昌府志》云,“博州治南十五里,日巢陵,于此立州,今治东南十五里,址犹存”。聊城不仅有鲜活形象的,“巢父遗牧图”,还有“巢陵城”,巢陵城是博州旧治。巢父墓是一处货真价实的龙山文化遗址,时代相合。在全中国范围内也找不到几处与巢父有关的传说,居于最北端的唯此巢父尔。聊城不仅有巢父,还有许营之许,这不能不说是巧合中的巧合。《古史考》中说,“许由夏常居巢,故号巢父”。《琴操》中说,“许由者,古之贞固之地,尧时为布衣,夏则巢居,冬则穴处。饥则仍山而食,渴则仍河而饮,乃临河洗耳”。这些说明,许由与巢父系一人。可见聊城不仅有巢父又有“许”姓,原比许昌的许由传说来得生动。《左传·昭公十二年》,“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅”。那么,谁才是真正的旧许,非常清楚了。此后昆吾重心有所转移,故此许姓的中心也在迁移变化复制中,随着黄帝的西迁,部分许姓后裔去了山西,又从山西倒着进入河南,许由的故事也被改造,演绎出不同版本,将巢父、许由分裂成二人。

(三)颛顼之虚在聊城,突现昆“鱼”的境界

《路史·国名纪》,“昆吾,颛顼后裔,陆终长子,已姓,名樊,封于昆吾,即古颛顼之虚”。《大戴礼》云:“陆终生子六人:长子曰樊,樊为已姓,封于昆吾,即古帝丘颛顼之虚”。可见,颛顼葬处实与昆吾联系紧密。

《一统志》载,“帝颛顼高阳氏陵有二:一在开州,一在东郡城西北二十里……在东郡者有庙,民间称聊古庙是也”。聊城颛顼墓位于东昌府区城西北7.5公里处,系龙山文化遗址,为方形高台地,暴露面积500平方米,为黑灰土堆积。由于河南也有颛顼都城与颛顼墓,考察颛顼的发展轨迹就极为重要。

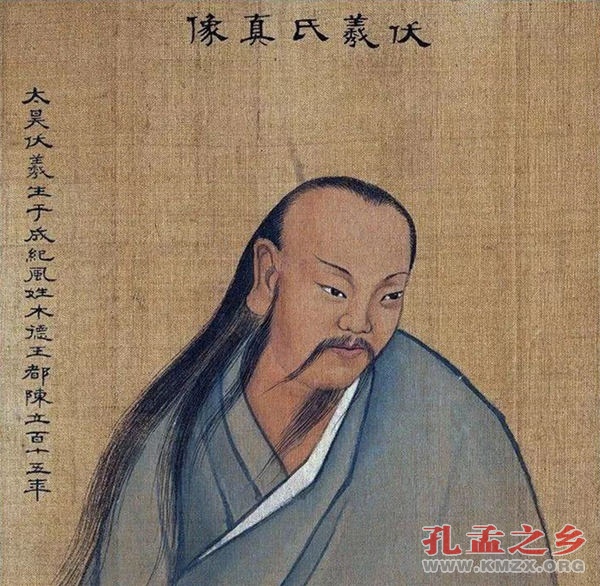

考察颛顼的祖系关系最为关键。《史记•五帝本纪》,“帝颛顼高阳者,黄帝之孙而昌意之子也” 。《帝王世纪》中说,“帝颛顼,高阳氏,黄帝之孙,昌意之子”。看来,颛顼是黄帝的后代,是比较传统的说法。颛顼时,黄帝统一天下后,其后代分疆而治,各为诸候,时强时弱,非实质上的帝王交替,统一帝国。颛顼部落通常定义为九世。《春秋纬》中的《命历序》中说颛顼部落共传20世,350年,《易纬》中的《稽览图》说是500年。显然颛顼部落按一代80年计算,最少也得有4代,那么每一代就会有一个颛顼帝。《世本集览》中说,“高阳十世”,也就是说按最长的500年,一代帝王也只有50岁了。《春秋命历序》中说,“颛顼传九世,三百五十年”。这个颛顼帝寿命更短,才人均寿39岁。这个可能就是当时的远古人类的实际寿命情况。据说,九世说是现在比较通行的说法,经专家研究远古世系学者考,山东聊城颛顼墓位于聊城东昌府区城西北7.5公里处,此为第六代颛顼帝之陵。所考时间比较晚出。由于专家似只是简单罗列,我觉得不能就此认定,必须前后联系,认真察考。

苏秉琦《中国文明起源新探》中说,颛顼朝第一代颛顼帝距今5770年左右。根据唐朝敦煌《天地开辟以来帝王纪》载,“台殿遭旱五载,自责无德,将身投海,海神不纳,有一大鱼负顼而出。天感其心,须臾降雨,天下大丰”。“鱼”是颛顼族的代表图腾。从鱼山的“鱼”可知,鲁西北与“鱼”有着天然的关系,包括“鲁”字本身也是“鱼”加“日”的拼合,“鲁”字音又与“卢”字同,让人联想到“鹿卢”古剑和东阿“卢”县。在黄河上游和中游的古文化中,经常出现鱼鸟图案,这是渭河流域“鸟”集团与豫西地区的“鱼”集团的互相斗争的尖锐体现,而聊城则是稳定的“鱼”集团的大本营。吾、鱼、余音通,余与吾互通,是先有吾,还是先有鱼,似已无从考证了,但鱼与伏羲、神农、颛顼、太极八卦等均有关系。余者,河西山之余脉也,这个鱼山在全国的山系中表现最为突出的独一无二的特点;吾与陶相联;鱼与水相联;鱼又与龙相联,龙是水中之物,一种大鱼。陶者滨水,陶昆吾也……鱼山之日“鲁”也……

《路史》中说,“空桑者,兖卤也,其地广绝。高阳氏所尝居,皇甫谧所谓‘广桑之野’者”。高阳氏所居之地不是昆吾,又哪儿是昆吾?“兖卤”兖州盐地,完全符合鲁西北土地状况,时至今日,聊城市都属于高盐区。

#p#副标题#e#(四)黄帝朝“字圣”仓颉之墓在东阿铜城镇王宗汤村

明代之东阿县城在黄河南岸今平阴县之东阿镇,仓颉墓在其西北三十里。《东阿县志》载:清代知县李贤书考证,“史载其居阳武,葬利乡。后儒者难指名之”。阿西北三十五里,古名利阳亭或即利乡。舆志载有仓颉墓,墓前有祠,并重修仓王寺。惜祠与众碑、碣于二十世纪前叶毁于战乱。方志记载皆与古迹遗存相符。

(五)昆吾日中之时,有凤来仪

昆吾为古丘名,传说中太阳正午所经之处为昆吾丘。那么,昆吾含有“中”的含义。《淮南子·天文训》,“日出于旸谷……至于昆吾,是谓正中”。太阳从旸谷(东阿鱼山)升起,抵达昆吾丘的时候正是日中之时。张长城同志曾论证鱼山正是尧时曦仲确定秋分与春分的地方。阳谷景阳冈紫石街有一个神秘的地方为无影地,太阳照射时没有影子,白天晴天看不到太阳。这里可能就是古代所指的日之中,昆吾之中,也可以说昆吾之无影地就是中国之“中”,不仅是地域之中,还是时间之正午、日中之时。与“吾”字相连,还有“梧”字,栽得梧桐树,引得凤凰来,《诗经·大雅·卷阿》中“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”,可见凤凰、梧桐与太阳,伏羲、少昊与昆吾有着密切的关系。《山海经》载,“凤凰起飞自东方君子之国。东夷仁,仁者寿”。寿又与黄帝相联。可见,聊城市境就是真正的昆吾、最早的昆吾。

(六)昆吾产铁、铸剑,崇于武道

百度百科中言,用昆吾石冶炼成铁制作的刀剑。《逸周书·大聚》,“乃召昆吾,冶而铭为金版,藏府而朔之”。昆吾是周朝名剑,切玉如泥。相当于“鹿卢”、“太阿”、“属缕”。《山海经·中山经》中说,“又西二百里曰昆吾之山,其上多赤铜”。在吾山(鱼山)所处之地东阿县,原为铜城,又是卢县,现在查明,鱼山一带富含铁矿(铁矿中有一种铁矿为赤铜铁矿,黑色)。“鹿”、“卢”音近,济水神祀之地是涿鹿的边界。又知大陵曰阿,黄河岸边的高山为阿。从阜,高地也,从可,河也,东阿边境就近黄河岸边的山脉——太阿之阿似乎就找到了根源,不是泰山,就是鱼山。如果阿不在黄河下游这一带,这儿就不会有“东阿”了。属缕,更与桑蚕丝有关。《尚书·禹贡》中说得最明白,“桑土即蚕,是降丘宅土……浮于济、漯,达于河”。桑土之土,为黄帝之土,桑土之穷桑附近,有河水、济水、漯水,又唯鲁西北独具此条件。东阿自古尚武,杂技冠绝天下,这也是有远古渊源的。

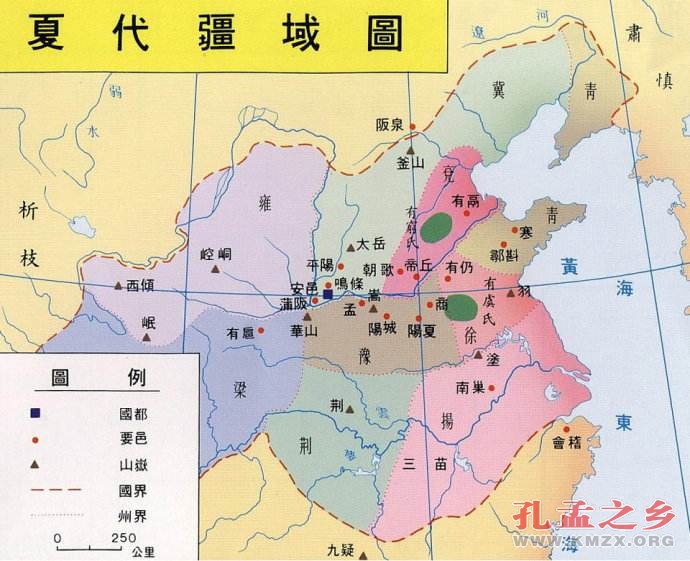

(七)史载古兖州之域即最早的昆吾

《世本》云,“昆吾者,卫氏也”。卫地本昆吾国,聊城市莘县、冠县、临清市等均曾为卫地。《路史》,“汤放桀,戳尹谐,灭斟观昆吾氏”。斟、观皆在莘县境内。昔年,夏在太康洛水北岸打猎,夷族酋长后羿夺取了安邑,自已做了君长,号有穷。后翌立仲康为帝,仲康死,又立其子相为帝。后来,后羿被寒浞杀死,派长子浇攻打斟灌氏和斟寻氏,杀害了后相。后氏生少康收拢了斟灌氏和斟寻氏复国。这里的斟灌氏就是莘县的观城——斟观昆吾氏。《范县志》云,“兖州之域,颛顼故墟也,夏禹平水土,制万国,为昆吾地。商为顾城,陆终之五子为顾,已姓,高阳氏后也,都于范,为汤所伐,诗,韦顾昆吾即此”。《范县志》很清楚地说出昆吾就古兖州之域。《竹书纪年》云,“夏仲康六年,锡仲康命作伯。帝厪四年,昆吾氏迁于许。帝癸二十八年,昆吾会诸侯伐商。三十年,汤乃兴师率诸侯自把钺以伐昆吾。于是,昆吾为汤所灭”。“昆吾氏迁于许”,很形象生动地说明,昆吾之地的重心一直在迁移变化,昆吾最早只是一个大概念,原指代整个古兖州,后期形成昆吾氏,昆吾君,昆吾国,概念在不断变化。但是从东郡包含了东昌府与濮阳看,它们曾是一个实体,还能看出一些端倪。可叹是,后人只知黄帝之后的昆吾,却不知黄帝之时的昆吾了!

(八)昆仑之山的方位

昆吾确定后,我们就来落实昆仑山的方位。

昆仑的原始概念中,并不是高山,但有圆的概念,有的地方还能产铁,有昆仑石,能造兵器。

在古昆吾境内最醒目的山就属三座,一座是茌山,一座是景阳冈,一座是吾山(鱼山)。一开始,我也想不明白哪座是真正的昆仑,觉得茌山近似,但方圆太小!阳谷景阳冈也近似,周边九岭十八堌堆绵延不断,何况还有台前的玉皇岭呢!但未闻产铁。鱼山也近似,空旷遥远,孤独自圆,与仑字涵义有相近性,但又不是连绵的山。黄帝不可能与炎帝同居空桑。黄帝未去空桑前的轩辕丘在哪儿呢,空桑与穷桑是否一地呢?空桑是否在河南?还是空桑、穷桑都在阳谷?还是教场铺是穷桑,阳谷景阳冈是空桑?

经仔细分析,与《山海经》对照,认为聊城市境鱼山(吾山)最近昆仑本义。

吾山或为昆吾山、苍梧山,有群聚之宇,凝气之仑的意象。鱼山富含铁矿,应是古兖州之地唯一能够制作铁制兵器的地方。昆仑的内涵中还有一条最符合此山,昆仑为“中脐”之意,“脐”、“济”音通。我们可知明确在汉代时就指定了临邑界中鱼山为祭祀之山。这里正处于济水中间部位,且在黄帝活动范围内。汉代之所以确定这儿祭祀肯定是有历史传统的,代代相传。从出土古迹看,鱼山有相当大的祭祀台基,还是确定春分秋分的最佳之地。这里正是华族济水之“脐”的中心位置,集旸谷之旸,昧谷之谷,柳(留)谷之柳,有虞之虞、山之余脉、鱼图腾为一体的济水之上最重要的祭祀济水河伯的地方!那么吾山就是济水的中心,即伏羲华族之中心!最初的昆仑山应当就是吾山!当黄帝远征他乡的时候,仍然不忘故土,把昆仑山的名号冠到了大西北的高陵大山之上,于是就有了连绵起伏、横绝千里、气势逼人的昆仑山脉。就像蚩尤族的九尾狐狸山的青丘一样,蚩尤占领一个地方,就复制一个青丘,弄得山东少昊领地到处都有青丘的感觉。看来,黄帝经常坐在“昆仑山-苍梧山-昆吾山-吾山-鱼山”概念合体的山顶上研究兵法或八卦。不过,他左手平原(桑野),右手丘陵(平阴),其下是滔滔济水!这里倒还真是个人间绝地……能够发挥太极八卦的奥义!济、脐、极音近,“太极”之“极”或者就出自此地,极“群母脂部”与“脐”更近。可以想见,黄帝正是在此地悟出了先祖太极的奥义,于是他完善了祖宗流传下来的法宝,并在降服蚩尤的过程中发挥了巨大作用……比如在阳谷摆了个小小的八卦迷魂阵就把蚩尤生擒活捉了!那个地方被称为“绝辔之野”(蚩尤缰绳断了摔下马来的地方——肯定是受到伏击之故)!这个八卦迷魂阵不仅让黄帝赢了蚩尤,还让后辈孙膑也在家门口火了一把。

神话传说中黄帝与蚩尤作战,第一仗被蚩尤打得惨败,黄帝认真研究蚩尤的阵法,发明了八卦阵法。八卦阵按照乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八个方位布阵,有天覆阵、地载阵、风扬阵、龙飞阵、垂云阵、虎翼阵、鸟翔阵、蛇蟠阵。破了蚩尤的迷魂阵,将其打败。

《山海经》中说,“帝尧台。帝喾台。帝丹朱台。帝舜台。各二台。台四方。在昆仑东北”。如果阳谷景阳冈就是帝舜台,不少专家也已认定这里,那么,昆仑山应当在景阳冈西南方向,更像是台前(凤凰台前故名)玉皇岭了,据说那里也有远古文化遗迹。估计昆仑也不止一个。或者这里是帝俊的第二个“凤凰坛”。

《大荒北经》,“禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷;其地多水,不可居也。禹湮之,三仞三沮,乃以为池,群帝因是以为台。在昆仑之北”。《海外北经》,“禹杀相柳,其血腥,不可以树五谷种。禹厥之,三仞三沮,乃以为众帝之台。在昆仑之北,柔利之东”。东阿自古有利乡,鱼山恰在众帝之台(山东北部龙山文化城)的中间位置。鱼山最有可能是昆仑。

目前唯一难知的就是空桑与穷桑究竟在哪儿,是两个地方,还是一个地方,只有这个定下来,才能知道涿鹿大战前,黄帝的具体位置、炎帝的具体位置,才能进一步敲定轩辕丘的所在。

张学海研究员早在十几年前就研究推论出穷桑与空桑实为一地,不妨再次观看:

根据阳谷县景阳冈龙山文化城的帝都形制规模及时间、遗存、地望、牛祭等鲜明特点,景阳冈龙山文化城极有可能就是远古帝都古穷桑。“黄帝登穷桑,后徙曲阜。少昊邑于穷桑,以登帝位,都曲阜。颛顼始都穷桑,徙商丘”。商丘即濮阳一带。据此可知,穷桑不可能与曲阜是同一个地方,否则就不会由此迁彼。那么穷桑大体应在曲阜与濮阳之间。《淮南子本训》载,“舜之时,振滔洪水,以薄空桑”。空桑是地处低洼之地,易遇水患。景阳冈龙山文化古城正处于河、济之间。南有雷夏、大野二泽,洪水下泄必经之地。黄河水患是历史远古帝王迁址的根本原因,阳谷是古穷桑的可能性巨大。

穷桑地望在鲁:《左传·昭公二十九年》载,“少昊氏有四叔……实不失职,遂济穷桑”。杜预注,地在鲁北。《左氏》定公四年说伯禽封于少昊之墟,可知,颛顼、帝喾,踪迹在东方。《山海经·北山经·北次三级》空桑之山郝疏引《启》,“蚩尤出自羊水,以伐空桑”。《吕氏春秋·古乐》,“帝颛顼生自若水,实处空桑,乃登为帝”。又引郝懿行据《山海经》说空桑有三地,一在青兖之间,一在赵代之间,一在莘虢之间。《东山经》中说,“《东次二经》之首曰空桑之山。北临食水,东望沮吴,南望沙陵,西望缗泽”。“《东山经》之首空桑之山,北临乾昧,食水出焉,而东北流注于海”。故知,食水在青兖之地,空桑之山在食水之南。空桑不在东部青州,就在中部兖州。另外,空桑离涿鹿之地应不太远。阳谷一带正好契合。

桑水即若水,穷桑为空桑:《吕览·古乐篇》说,“帝颛顼生自若水,实处空桑,乃登为帝”。《海内经》中说,“昌意降处若水”。可见若水实与空桑相近。《楚辞》的若木,亦当作桑木,即神话中的扶桑,在日出之地。《说文释例》中说若即桑字,若水即桑水,桑水在兖州之域。兖州古代盛产蚕桑,再次回头看此出处:《尚书·禹贡》,“桑土即蚕,是降丘宅土……浮于济、漯,达于河”。聊城市境有着得天独厚地理优势。漯字,有水有田有丝,含义何其明确。故此得出穷桑与空桑实为一地的结论。另外,春秋战国时比较著名的有“阿缟”产自于阿邑——阳谷阿城镇。张秋景阳冈龙山文化古城建制宏伟,符合帝都特征:城内大小台基不是一般人能使用的,出土器物恢宏异常,有整牛祭祀,符合舜帝牛祭风俗特征。舜所居之地,即为黄帝居地!

另外,聊城地理位置与土质特点符合古穷桑特质:景阳冈龙山文化古城正处于黄帝与蚩尤军事拉锯竞争之地。聊城地区高盐,远古人类已认识到食盐的重要性。古兖州包括了今河南东部、安徽北部、山东兖州等地。《路史》,“空桑者,兖卤也,其地广绝。高阳氏所尝居,皇甫谧所谓‘广桑之野’者”。《荒史》,“空桑,兖地也,一曰‘广桑’”。《说文》,“卤,咸地”。可知空桑之区多盐碱地,与今鲁西北地区土地现状一致。“空桑”之“空”即“空地”的意思,在龙山文化初期这里是大荒之地,基本上是无人区,所以引来了大批移民,以填补空地。“桑”是指这一地区的地形呈现低湿大环境中星罗棋布着许多土丘小山,因为桑树性喜干爽土地,所以土丘小山十分适合种植桑树,这一地形特点被陆续到达的各地移民迅速利用了起来,于是鲁西豫东地区呈现出到处是桑树的地区植物景观,到龙山文化中后期,聊城已不再有大片空地了。

六、黄帝蚩尤涿鹿决战地点可能在鲁西北

(一)涿鹿大战前后各首领的位置,符合五行特征

以下是各首领方位推测,仅供参考。

神农氏之时,当蚩尤占据了大半少昊领土后,紧急驻兵于在鲁西北南部的原少昊重地空桑(穷桑)城,他是第一个修建穷桑城的人。蚩尤打败他后,退走河南。后蚩尤被黄帝所败,黄帝一统中原,炎帝族再度南下。故而炎帝为“南”。

字神仓颉居住在东部铜城镇的王宗汤村。仓颉是黄帝的部属,东阿一带也是黄帝的地盘,他在铜城帮助黄帝铸造兵器,因在铜城镇卢县造兵,第一口绝世宝剑以地名为名,叫鹿卢。鹿卢又是虎的代名词。第二口宝剑在阿城锻造,可能是黄帝本人督工的,于是以地名为名叫“太阿”。不难看出仓颉的“仓”与“仑”字形近。黄帝在炎帝所居空桑的时候,住在昆仑山(吾山)上,研究八卦,天下大势,而当蚩尤赶走了炎帝以后,黄帝快速飞兵驻扎穷桑。打败蚩尤后,黄帝命仓颉在东阿一带造字,完善国家体系。后黄帝统一山东河南,称帝后带队远征山西甘肃离开此地。

黄帝长子西方金帝少昊玄嚣的部队屯于教场铺,玄嚣的“嚣”字“从棘,从页”,表示众口喧嚣。教场铺村西北的大沙丘,又称金牛山,高6米,东西250米,南北宽200米,总面积5万平方米。当地老百姓对此山心存敬畏,细沙称为神沙,茌山有教场铺龙山文化遗址。茌字在字典里很绝,专指茌平。百度百科中言,姓氏中的茌为姬姓,为黄帝族后裔。为古曹国的茌丘,在考古中,发现了山东龙山文化中最完满的3座陶窑,但是从没人认为这里就是古陶丘,尽管这里比较靠近黄河的位置。从曹字上看,是刑具下有日,“曹”字与少昊的“昊”字神似,都有“日”,只不过一个在上,一个下。而从茌字字表看,似隐喻草野隐藏下的部队。曹字,有圜土为牢之意,看押奴隶的地方。这不能不让人再次联想茌山的内涵!“曹”字、“茌”字、许营的“营”字联合推断,茌山与此不远的许营事实上都是看管奴隶、训练兵士、制作陶器的地方。当黄帝在穷桑前线跟蚩尤作战的时候,必有大量战俘,那些战俘就在这儿被改造、被利用。而金牛山的“金”字与“神沙”,更不能不让人想起西方金帝、居白虎的少昊帝玄嚣。茌平阳谷等地应当自古就是白虎之地,这个前文中也已言及。从器型上看都属于少昊青鸟部范畴。玄嚣帝可能一直藏在茌山里为黄帝训练士兵。昆吾官可能原本姓曹。茌平靠近禹贡黄河,又有精品陶器,它的历史有待重新考量!史载,舜帝之时,“春与秋事耕,夏与秋从渔猎,冬与春历陶业。舜避让于南河之南”。事实上属聊城市境四季分明。舜时的陶业之地估计就是这一片了,越往北越接近真相~或者是馆陶也未可知。玄嚣作为黄帝的长子,肯定训练奴隶十分尽力,凶悍剽猛,并且利用这些被关押的奴隶制作出古中国最尖端的陶器。黄帝共有二十五个儿子,原配为嫘祖之“嫘”,与漯川之“漯”神似。嫘祖与桑蚕有关,当是桑野地方部族首领的女儿。长子玄嚣号青阳,是黄帝最器重的儿子。征讨蚩尤前,把他留守在清河与阳谷之间,于是为“西”。

#p#副标题#e#古史中,有人说张挥是黄帝的第五子,有的说是玄嚣的儿子,因为一个叫青阳,一个叫清阳,青、清互通之故。他们所住之地是少昊领地,在阳谷到清河之间,也就是清河、临清、馆陶、冠县、堂邑(清阳集)、聊城以南、茌平一部分、莘县、阳谷,以地名为名,故二人都应叫青阳,为了区别两个人的名字,一个是青阳,一个是清阳。估计,清字晚出,先有青,后有清。他们在正宗少昊族大首领的领地,故以凤鸟为尊。堂邑西南十五里清阳集,为志书所载清阳氏之墟,可见,清阳最初的居所就在聊城。玄嚣最初居于聊城西部,也曾在高唐县境,或者聊城大部分地区。《高唐县志》记载,“高唐,爽鸠氏之墟也”。后来玄嚣打败蚩尤后,黄帝率军西征,在黄帝登基后,由于水患,改居曲阜(由于曲阜至今没有发现有都邑聚俱全的龙山文化城,这个结论晚出的好)。少昊帝于是在穷桑“太子监国”,后由于阳谷一带水患又起,黄帝已完成山东的统一大业,也在九天玄女的泰山封了禅,少昊帝被黄帝封到了曲阜,而黄帝亲自带着制造出射力很强的弓的三军总司令第五子张挥或张挥的后人远征。此前,黄帝曾把清阳张挥带到了寿张、张秋附近,这是最早的张国。后来,打到了河南,河南也有张国。看来,张挥一直跟随在黄帝身边,不离左右,黄帝在哪儿,张挥就在哪儿。再到后来,黄帝之子与部分玄嚣、张挥的后人跟随黄帝远征河南、河北、山西、甘肃,黄帝来到了托仑山,把自已经常悟道的昆仑山的名改装到了这儿。又后来,不明所以的后人找不到真正的昆仑山,叹息之余,就把整个昆仑山脉全部命名为昆仑山。黄帝死后葬于远征之地桥山,未能返乡。少昊凤鸟系在山西、甘肃一带扎下了根,于是在太行山系又冒出一个清河,一个张国。《水经注》记载,清河起源于今山西、河南交界处的太行山脉,流经河南北部,穿过威县至清河临西交界处,始称清河。清河、清阳(临河县境)、临清(旧治所在今临西县境)都因靠近清河而得名。可见,甘肃一个清河,河北山东一个清河。不仅清河是两个,而且清阳、临清也是两处。地域一在大西北,一在鲁西北。可见,肯定一个是真的,一个是复制地名。这可能是辨明黄帝是“东成西就”还是“西成东就”比较关键的一个点。不管情况怎么样,可以肯定的是,这三个地名肯定是少昊部落的老家,否则别的地名不复制,为什么要复制临清、清河?因为这里才是少昊部落最早居住的地方。它可没有复制曲阜过去呢。从源头上看,太昊在山东,少昊是太昊的后代,鲁西北的清河才应是原版,而甘肃的才应是复制地名。由于《山海经》一会儿说少昊在东海,一会说在西海,弄得后代史官们晕晕乎乎找不到北。唯一不清楚的是,不知是张挥归葬于原来的出生之地清阳集——堂邑,还是他的后人,这可能永为历史悬案。但是少昊属“西”已被铁定。需要指出的是,《拾遗记》中说,“穷桑者,西海之滨。少昊主西方,一号金天氏,亦日金穷氏”。有可能指少昊张挥西迁后,驻于西海,穷桑概念也被移植。

黄帝次子昌意应驻扎在聊城北部,聊城以北到德州、河北南部、北溟海水以南的大部分区域。聊古庙是昌意长期居住之地,或说是他的都城,颛顼就出生在这儿,死后葬在出生地。东昌府的“昌”字或许最早就由此而来。估计昌意带着人马驻扎在馆陶、聊古庙、许营一带,这儿是许由巢父的故里。昌意的儿子颛顼由于年纪太小,只能跟在少昊玄嚣的军中观风。但他聪明绝顶,十岁就有计谋,明显比他人更有才华,可能早就赢得了三军的赞誉。所以少昊部落喜爱他的才华把他留在了身边。当少昊玄嚣为地方诸侯国的老大时,昌意或者曾经参战,估计暂居于北方聊古庙。后昌意被其兄远封于西戎高寒之地,建安息国,后人始姓安。昌意之母嫘祖,生于若水,即桑水,阳谷一带。颛顼少年时被少昊部落抚养或许感少昊,但当他的父亲被移居西域以后,估计心怀不满,毕竟谁也不比父母的亲情重要,颛顼长期寄人篱下,卧心尝胆,渴望权力与成功。颛顼后来渐渐强大,少昊玄嚣可能在管理方面不及天资聪敏的颛顼,渐渐被颛顼蚕食,当他去世时,山东一带完全被颛顼控制,颛顼终在穷桑称帝。颛顼又报复似的把少昊玄鸟部落安置在了西域。此后,他在吾山附近继续爷爷的事业,修定了太阳历法。这时居于原炎帝部落的后人共工族不愤被黄帝族统治,屡次挑战颛顼的权威,借黄河中上游的优势,不是发水淹穷桑,就是堵住河道。颛顼借鬼神事,斗败长于治水的共工,共工族的大头领被颛顼打败,怒而触不周山而死(可能是把山体人为弄出个豁口)造成黄河改道,黄河再不流过鲁西北,天下大旱,一旱三年,颛顼无颜见江东父老,意欲跳水自杀。幸被将士或周边百姓救起,死而复生后的颛顼与共工族誓死一战,共工族完败,被颛顼逼走。颛顼终于占据了黄河的中游,可以坐稳江山,定都商丘。于是颛顼五帝之中是排在第二位的帝王,实是靠他自已的勇武斗争得来的。他占据中国北方的中东部,故为北帝。当然此后,少昊张挥的后人也是勇武过人的部落,与颛顼部落实力相当,所以,黄帝族兄弟国一直在斗争,而且斗得很激烈,于是远古图画中表现的鱼鸟图,不是鸟吃鱼,就是鱼吃鸟。再后来,好像鱼鸟都斗累了,又有表现和谐,期待融合的画面。不过,表现鱼鸟图的是仰韶文化中的发现物,这不难理解,仰韶文化是地方局部的特点,当地制陶者的技术可能就只能达到仰韶的层面。龙山文化与仰韶文化穿插出现,表现出了地域的差别。仰韶文化与龙山文化不能全部对应古代王朝的变更。

……怎么看黄帝一族怎么像唐时李氏家族的翻版。

再说黄帝,他进驻穷桑后,自然称为中央帝王。他居住的昆吾河济之地,就是中土。他到了穷桑之后可能又铸了口宝兵——属缕。属字有虫,缕字有女,从丝,明显就是桑蚕的意思。属缕当然也是因地生名的宝剑喽!黄帝住在景阳冈城中,大兴土木,建造大小台基让百姓居住,祭祀神灵。这里再不能叫炎帝起的名“空桑”了,他得改名,于是把空桑改成了穷桑。那么,轩辕丘在哪儿呢?轩辕丘是战国《世本》中首先说的,“黄帝居轩辕之丘,娶于西陵氏之子,产青阳及昌意”。按照概念推论,它并不是黄帝出生之地,轩辕丘在哪儿,并不重要。因为黄帝常居之地可能有很多个。如果说有那么一个轩辕丘的话,茌山可能是比较早的轩辕丘,而且是黄帝常居之地;第二个应当是鱼山,黄帝肯定在那儿待过,思索过破敌之道;第三个就是故城阿城,因为不少典籍中不止一次提到涿鹿之阿,如此频繁使用此地名,显然这个地方最有可能是轩辕丘!而且,它境内有一口神奇的古阿井,被认为是神泉!被千年崇拜!千年阿胶何其古老!般吾时常连用,被作虎声。《逸周书·王会》云,“般吾白虎”。“般”“阪”音近,我从不想把聊城猜想得太过完美,但事实摆在面前,我如之奈何!!

最大的一个轩辕丘当然就在穷桑城里了!当然就是景阳冈了!——太阳的京城,太阳的帝都,谁才能称为至阳之人,谁才能住在京城!像黄帝这么胸怀大志的人,这么懂得阴阳,又靠着神秘的昆仑(吾山)!都处都是日文化:阳谷、太昊、少昊、昆仑、昌意、清阳、青阳、景阳、景德……他当然把自已当成至阳的产物。张秋又有景阳冈、又曾叫景德镇,“张” 和“景”就是张秋的内涵!

黄帝曾经出生在寿张——“逃”聚城-陶聚城-寿丘-桃丘-陶城铺,长寿者居住的地方,不就呼之欲出了嘛……就是因为黄泛,他才不得不流离失所、到处奔走求生,形成了游侠性格,居无定所。并不能就此认定他生于游牧民族。就是这样境遇悲惨的少年,聚拢起一伙四处逃荒的人,成就了伟业!在黄泛最为严重的地区杀出一个庞大的华夏,纵然黄河泛滥一发不收,他们也要垫高土地,居丘生活。河决而逃,河走而归,如此反复,不弃故里,不避困难,长期与洪水搏斗,创造了灿烂的古东方的文明。

或者读者朋友会问,那么有熊国在哪儿呢?《山海经·中次九经》云,“又东一百五十里,曰熊山。有穴焉,熊之穴,恒出人神人,夏启而冬闭……熊山,帝也”。有专家分析“熊山”在神农架附近,目前正在培育大熊猫,是炎帝部族努力经营的地方,与黄帝无关。书中未曾提到“有熊国”三个字。“熊”在楚人眼中就是“能”,部落里的能人就是“熊”。再一个景阳冈上多猛兽,海内皆知。“熊”与“雄”应是谐音承继关系的字。鲁西阳谷的猛兽多可是出了名的,过去这里也无名无姓,也没有文字,没法记入历史,或许有熊国只是民间口头说的地方,人们只知道这儿有猛兽,有大虫有熊狼虎豹出没。黄帝族的人不停地跟蚩尤打来打去的,就有外乡好奇的老百姓问,“那伙挺能打的部落叫啥名,打哪来啊?”别人边陶边说,“他们啊,就在那个有大黑瞎子有黑熊的地方来的啊!可真能打!”所以,英雄的“雄”也与“熊”谐音了,当然英雄的“雄”必须是阳刚男性。于是黄帝早期居住的地方就变成了“有熊”了。黄帝的人马觉得人家都这么叫自已,干脆就以“有熊”为号吧,于是出来一个有熊氏。……黄帝打到了河南,真正有了大气候,于是在新郑郑重其事的复制建造了个“有熊国”。

那么济水是怎么变成姬水的呢?“姬”通“臣”,又似“熊”,又通“龟”,通“蛇”,可以从辽宁红山文化的玉文化里看到迹象。一看这个字就知道,是神鬼莫测的黄帝授意造出的字!黄帝为了把自已出生地的水有别于别的地方的济水,让仓颉造了这个字。黄帝对他说,“吾欲长久,必要后世知吾出生之地为姬水!姬济音必相通。但请造字!”仓颉立刻说,“诺!臣定造出此字来!近熊,近伏羲先祖之蛇,现神龙之威,神龟之气象!”于是史上有了姬水。由于“姬”只指黄帝出生地方,使用范围窄,后人只知黄帝出生在姬水,却不知姬水在济水的哪个小分支上了,后整个济水的概念淹没,济水不以北济为先,渐退出历史舞后,后人只知有南济,却未关注最早的北济矣。

尸子云:日五色,至阳之精,象君德也,五色照耀,君乘土而王……少昊金天氏,邑于穷桑,日五色互照穷桑——看到这儿,大家一定能明白,这是指代五位帝王之金木水火土,互照穷桑之意。而不可能是简单的五种颜色的石头互相照耀。另一种可能,穷桑也在不停复制中,也被重名过。

(二)简析涿鹿大战的过程

涿鹿大战前黄帝的地盘在鲁西北。

涿鹿大战前的地址不可能在河南河北。黄帝与蚩尤最初断不会跑到十万八千里的地方去开战,两个部队同时劳师以袭远。蚩尤头葬阳谷,说明大战地址距聊城不远。《山海经·海内经》中说,“炎帝之妻,赤水之子,听沃生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工”。可见,长于治水的共工族是原炎帝部落之后,然而共工族主要居于河南辉县一带,大体占据河南省北部、河北省南部、山西省。《山海经》中描述了共山、共水、共谷之类,《国语·鲁语》云,“共工氏之伯九有也”,这里的“九有”就是“九州”。这说明,河南河北等地一直是炎帝部落的根据地,而不是黄帝部落的根据地。很显然,黄帝后代是不可能出让原始根据地给炎帝部落后人的,故有共工与颛顼之战,故事大量演绎,深入人心。颛顼一直居于北方,以他的才智,不可能在一开始就败在共工的手下,让共工夺取大片属于黄帝族的土地。这说明,从一开始,河南到河北南部地区就根本就不是黄帝地盘。

涿鹿大战前的地址不可能在东部少昊地盘。因为蚩尤已几乎夺下全部少昊土地,九隅无遗。曲阜位置居中,那时早被吞并。而潍坊、淄博少昊等地均有青邱地名出现,说明早成了蚩尤的行辕。又知,涿鹿之野不在潍坊等地,那边是苍梧之野,涿鹿之野不在荷泽雷泽华胥到阳谷寿张之间区域,因为那里叫寿华之野,或说畴华之野。

涿鹿大战的地址应当是东西文明交汇的地点,聊城就是古中国东西南北最居中的位置。聊城有高盐优势,《路史》中说,“空桑者,兖盐也。其地广绝。高阳氏所尝居”。不管是黄帝、赤帝与蚩尤都会想到争夺此地。《路史后记四蚩尤传》“……逐帝而居于浊鹿”。可见,“浊”与“涿”通。而黄河又称浊水,浊字可见代表黄河。而“涿”右边字是豕加点,是猪止步的意思,涿的完整字面表达就是——猪遇到了黄河水不能走了。浊水西边界实指从冠县、聊城、茌平、高唐、德州等黄河边界,而“鹿”与“卢”音通,前文中已提到多次。其实就是指浊水河到东阿卢(鹿)县之间的田野,就是涿鹿之野。鹿卢,又被民俗学者称为老虎的叫声,东阿可是有虞氏黑虎女儿国的地盘呢。

蚩尤应处于攻势,赤黄为守势。阳谷古穷桑城必定是三方必争之地,也就这么一座城,代表最高权力的象征了吧。蚩尤部落因与鲁西北隔着巨野泽,又隔着济水,蚩尤一开始没有全力进军。或者,再往北就是伏羲与神农氏炎帝早期的五彩凤总坛位置,他不能贸然进攻。黄帝部族流动性可能比较大,黄帝喜欢坐着轩辕车到处游走,虽然早期活动于少昊,或者到过河南河北,但是,最后只能退守在鲁西北。他的游侠性格与他到处逃荒的经历可能有关。因黄河洪水泛滥,不得不随时逃往外地,聚拢起一群难兄难弟,而阳谷猛兽太多,铸成了他的铁血性格,经常驯兽,射杀猛兽,成为千古一帝而苦尽甘来。

#p#副标题#e#这从侧面说明,涿鹿大战前,黄帝有可能只有鲁西北的黄河下游地区的一小块地盘,甚至鲁西北都算不得他独有的地盘。甚至一开始,仓颉部落所居有虞氏女儿国的东阿一带也不属于黄帝,在太昊的仓颉向黄帝称臣后,黄帝的地盘才往东扩展了一部分。阳谷一带显然是蚩尤驻扎重兵之地。我如果不是做了上述严密分析,也想不到,黄帝最初的根据地只有聊城的一部分地区而矣。

于是,我可以判断出黄帝最初的老营就在茌平教场铺龙山文化城一带,那是一条神秘的古河道,从聊城李海雾到齐河县之间,也就是四新河东南河滨,分布着13处大汶口文化遗址。黄河这条滔滔浊水河可能是一道天然屏障,也挡住了黄帝向西发展的路径。他应当一开始没有太大扩张野心,相当内敛而沉着,于是得到被侵夺部族的集体拥戴。由于孔子是微子启的后辈,商朝后裔,也是空桑少昊后代,故而,他肯定对侵夺少昊的强悍人物蚩尤深为不满,于是他成为第一个大骂蚩尤的文人,并为当世赞美蚩尤的文人深为不满。

赤帝榆罔与发迹于曲阜青丘之九尾狐狸山的炎帝后代蚩尤之间的矛盾可能由来已久,赤帝榆罔作为太昊首领的儿子,少昊的头领,地盘应在山东少昊全境,而黄帝仅游侠似的居住于昆吾之野,他们算是同朝为臣,“封疆大吏”。或者因为频繁的上下游的水事纠纷和田亩之争而互相敌对。根据传说,因借牛与牛祭之事而发冲突。依照《逸周书》、《盐铁论》等史书推测,蚩尤应属于太昊或少昊氏族集团,属于良渚南方神农部落也未可知,毕竟蚩尤部落带有良渚文化特征,更像太昊族。赤帝属于少昊,两个部族原本不合。或者,赤帝先有不当举动挑衅在先,这些不得而知。按史书所讲,蚩尤作为炎帝的臣属,本来应该听从炎帝调令,但是蚩尤却“不用帝命”,不是居少昊,却是吞并了少昊。蚩尤通过自已强大的能力收服和统一了鲁中南山间的女娲等部族,成为了强大的诸侯。他不甘心于偏居山地,意欲侵占更多少昊的平原地带,他首先劫夺了潍坊、淄博,平服了济宁、荷泽,这样山东平原少昊部族就快“九隅无遗”了。蚩尤每到一处,就把自已的临时居处叫成青丘。他长时间占领少昊的领土。蚩尤是强占,从神话传说中能看出端倪,蚩尤与山东伏羲女娲部族关系并不融洽,神话中女娲与九尾狐狸有仇,比如《封神演义》隐喻了女娲(观音)与九尾狐狸对峙的艺术化表现。蚩尤最早驻于荷泽青邱一带,由于他很能打,河南山东估计都是他的地盘了。已成为神农部落的大首领的炎帝榆罔发现他野心太大,意欲阻止,赤帝称炎帝进驻空桑,或者是神农氏炎帝本人进驻了空桑。城未建好之时,蚩尤已经赶到,蚩尤八十一个铁打的兄弟很快就把炎帝打败,炎帝逃往“涿鹿之阿(阳谷古阿城)”,来到黄帝部落有虞氏边沿地区,黄帝能接应的地方。蚩尤代之成为炎帝。

从各类史书中表现的情节看,黄帝并没有正面与蚩尤冲突,是想看着炎帝与蚩尤双方消耗实力后再伺机而动。然而,屯兵空桑的榆罔被蚩尤打败后黄帝只能出击,正面与蚩尤较量。事实上,蛰伏在鲁西北聊城、茌平一带的黄帝,早已按耐不住雄心,见时机成熟,迅速集结兵马作战。黄帝是个很有心计的人,他喜欢并鼓励那些爱发明创造的人大胆革新,比如发明轩辕车、改造弓箭之类,他自已则继续发展太极八卦。因少昊全线崩溃,极有可能少昊余部悄悄投奔了少昊“太子殿下”黄帝部落,聚拢在黄帝周围,也是一群群情激愤立志报仇的人。而蚩尤由于长期居于荷泽到阳谷济水之南,那里的百姓已经把他当成自已最伟大的酋长,追随他快速统一鲁南山区各部落,包括原少昊女娲族系,又打败了少昊各分部落,占领了潍坊、淄博。这些业绩,在追随者眼中当然是非常巨大的,是他们部落的光荣,最伟大的酋长。故此,涿鹿大战前,少昊以泰山为中心的区域,除少昊青鸟部落中鲁西北的一枝得以保存,其余全部被蚩尤占领。而在济水两岸,两股力量实力相当,是针尖对麦芒的态势,不相伯仲,均是群情激愤,一个准备报仇,一个准备夺得天下。所谓天无二日,王者为尊,何况中原同时出现三个硕大的太阳,不斗怎么解决!

蚩尤冶炼青铜,建设穷桑城。头戴牛角帽,身穿牛皮袍,挥舞铜宝剑。黄帝军不及蚩尤军勇猛,敌不过蚩尤。黄帝于是驱赶阳谷景阳冈一带的猛兽打头阵,但是,蚩尤太骁勇强悍,兵器很厉害,把兽军打败。黄帝派了个有才华的间谍进了穷桑城,在蚩尤青铜作坊里学习冶炼技术。传说中黄帝为夺取空桑,发大水淹空桑,蚩尤想办法逃脱。蚩尤利用天气来作战,在预测到有雾、有雨、有大风的时候突然袭击,黄帝与蚩尤战于涿鹿之野,大雾弥漫三日,军士皆看不清路径,那个地点可能在东昌府区李海雾,李海雾一带原始遗存丰富。黄帝乃令风后作指南车别四方,杀退蚩尤兵。黄帝与蚩尤九战九不胜。少昊泰山系玄鸟部落九天玄女大侠部落来助战,炎黄联军终于打败蚩尤进驻穷桑城。蚩尤就掘开九水源头,发大水水淹黄帝军,黄帝军再败。双方僵持不下,经常沿着黄河打架,一直打到了河北、山东等地,有时打到蚩尤家门口。蚩尤就摆了迷魂阵,差点让黄帝全军覆没。于是,黄帝族改革战征手段,黄帝的第五子张挥改造了弓的弧度,张挥的弟弟改造箭矢,他们试验成功后,弓箭的射程远而猛。他们开始大批量生产弓箭。而黄帝于是坐在吾山顶上,望着山下滔滔济水,悟出了太极八卦阵的真谛,在阳谷县城6公里处摆下了大小两个八卦迷魂阵,黄帝部落假意和谈示弱,蚩尤放松警惕,黄帝特意把蚩尤引进阳谷八卦迷魂阵中设好圈套,等他们先在小迷魂阵晕旋后,又到了大迷魂阵的时候,突然乱箭齐发,把蚩尤射下马来。黄帝军全面进攻蚩尤驻地荷泽青丘,得胜后在那儿斩杀了蚩尤,并画下他的画像四处张帖,收复民众。不听话的蚩尤民发配到河北的“有北之乡”不毛之地,听话的民众迁至荷泽单县等地。鲁中山区各部纷纷投降,愿意听命于黄帝。就此,黄帝统一了黄河下游部落。此后在神农氏大酋长炎帝与黄帝又进行了数次战斗,战事不利后,华夏融合,神农氏炎帝不得已移民南下,把大部分北方土地让给黄帝。黄帝在穷桑城称帝。后来,黄帝率军远征,一直到达中国的大西北,还到达了昆仑山上,成就了千秋霸业,埋骨大西北。龙山文化迅速抵达河南、山西、陕西等省大半个中国。早年,黄帝部落可能是个探险家,曾到过辽宁一带,传播过黄帝文化,并带回少许不同于中原的文明,故为史学界所迷茫,不知其归东还是归西。此后,黄帝跃马西疆,纵横驰骋,所向披靡,建立了强大的东西融合的中华帝国。黄帝曾在缙云炼丹,于是黄帝被后称为纪于云云云。此后,玄嚣治国无力,原神农氏炎帝后裔共工族渐渐兴起。后来颛顼强大,终于打败炎帝后代共工部落,至此华夏正式融合,东成西就!

至此可知,聊城曾有一个美丽的名字叫昆吾……

下附流传中的各类大战版本及评论如下:

(1)《蚩尤的神话》版本涿鹿大战:《蚩尤的神话》苗族最先住在黄河边上的蚩尤坝里,蚩尤带领八十一个兄弟,种庄稼,建城池,神鸟带他去找药,他又发现铜,冶炼铜,制兵器。黄龙公来攻打,蚩尤头戴牛角帽,身穿牛皮袍,挥舞铜宝剑,杀退了敌人。黄龙怕铜,逃跑了。黄龙公又用宝葫芦来收苗家,蚩尤就用火烧葫芦。雷老五假意拜蚩尤为兄,向蚩尤学到了医药和冶炼铜造兵器之术,还骗走了蚩尤的铜板斧。最后,黄龙公联合赤龙公和雷老五一起攻打蚩尤,蚩尤牺牲,苗众渡黄河南迁。【评】按照这个说法,首先在山里铸剑的人是蚩尤,建穷桑城的也是蚩尤,他们的优势兵器打败了黄帝,中间的宝葫芦不知为何物,反正,黄帝后来用计谋派了个007过去,把蚩尤青铜炼造技术偷学走了。最后黄帝用了个巧妙的计谋杀害蚩尤,苗众不得不渡过黄河南迁去了。注意蚩尤部落住在黄河边上。

(2)《传说蚩尤》版涿鹿大战:蚩尤向老友公学冶铜造剑,老赤公和凤郎联合攻打蚩尤,用计谋杀害蚩尤。【评】凤郎——应是少昊的头领。

(3)《根支耶劳、革缪耶劳和耶召玖副蒿之歌》版涿鹿大战:叙述古时候苗族住在“东方大江边”,土肥粮丰,人畜兴旺。“沙召玖帝敖”来攻打。“沙召玖帝敖”意思是“沙族那位年轻的姑爷”,来攻打,打不赢,就和谈,这时,苗族放松了警惕,被打败,便牵着牛渡过浑水河(即黄河)来到笃那依摸边,后又被打败,不断向西南迁徙。【评】这个敖,事实上是“昊”的通假字。这里说,黄帝长于使计谋,先和谈、后用兵,明修栈道,暗渡陈仓。似乎说蚩尤部落在黄河之上或黄河附近,看来是沿着黄河打架。

(4)《苗族迁徙歌》版涿鹿大战:苗族住在“直米立”,建立城池,生活美好。首领叫格蚩尤和格娄尤老。后被沙召觉帝敖攻打,格蚩尤老败,迁徙。渡黄河,到长江边,后又迁到贵州的黔西、大方一带,依附于彝族奴隶主,奴隶主的姑娘出嫁,苗族陪嫁,到威宁、赫章一带。【评】这个敖,事实上还是“昊”的通假字。这个版本是说苗民血泪南迁史。似乎说蚩尤部落在黄河之上或黄河附近。

(5)《苗族史诗》涿鹿大战:苗族第一个始祖叫姜央(蚩尤),与雷、龙、虎、蛇等都是蝴蝶妈妈生的兄弟。枫木变蝴蝶妈妈,生十二个蛋,计宇鸟来孵蛋,才生姜央众兄弟。众兄弟争当大哥,姜央用火攻制服众兄弟,当了大哥,兄弟分家后,龙管水城,雷管天上,虎管森林,姜央管平地。雷公霸占了耕牛和家产,姜央去向雷公借牛来犁田,又将牛杀来祭祖。雷公报复,从天上下来劈姜央,姜央捉到雷公关到铁笼里,雷公得水,破笼逃跑上天,下大雨,发洪水淹姜央。姜央上天去与雷公斗,迫使雷公消了洪水。【评】《山海经·大荒南经》,“蚩尤所弃之桎梏,是为枫木”。——这个还是有依据的。蚩尤被杀死,其精灵化为枫木。这个版本又成了炎帝与蚩尤合二为一的人了。十二个蛋指12个地支,或12个兄弟。为了土地问题反目成仇,先是黄帝使用的水攻。

(6)《中国神话传说》版涿鹿大战,记炎帝与蚩尤一起打黄帝,败了,炎帝不敢再打,蚩尤便打着炎帝旗号,自称炎帝与黄帝打。【评】蚩尤自封的炎帝,炎帝很胆小。

(7)《山海经》版涿鹿大战。有宋山者,有赤蛇,名曰育蛇。有木生山上,名曰枫木。枫木,蚩尤所弃其桎梏,是为枫木。【评】怀疑宋山就在石门宋一带。

《北次二经》,“钩吾之山,有兽焉,其状羊身而人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰□鴞,是食人”。 【评】蚩尤形象很恐怖,饕餮形。钩吾之山,估计还是吾山。

《山海经·大北荒经》云:“蚩尤作兵,伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水,蚩尤请风伯雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰‘魃’,雨止,遂杀蚩尤”。【评】魃在苍梧之野。

(8)《史记》版涿鹿大战:軒轅之時,神農氏世衰。諸侯相侵伐,暴虐百姓,而神農氏弗能征。於是軒轅乃習用干戈,以征不享,諸侯咸來賓從。而蚩尤最為暴,莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯,諸侯咸歸軒轅。軒轅乃修德振兵,治五氣,藝五種,撫萬民,度四方,教熊羆貔貅貙虎,以與炎帝戰於阪泉之野。三戰,然後得其志。蚩尤作亂,不用帝命。於是黃帝乃徵師諸侯,與蚩尤戰於涿鹿之野,遂禽殺蚩尤。而諸侯咸尊軒轅為天子,代神農氏,是為黃帝。天下有不順者,黃帝從而征之,平者去之,披山通道,未嘗寧居。【评】这是最正宗的版本。神农氏只会耕田,不会打架。诸侯争位。蚩尤与炎帝都很残暴,轩辕黄帝杀蚩尤于涿鹿,驱炎帝在阪泉。代神农氏立为帝王。

(9)《逸周书·尝麦解》版涿鹿大战,“王若曰,“宗掩、大正:昔天之初,口〔诞〕作二后,乃设建典。命赤帝分正二卿,命蚩尤于宇少昊,以临四〔西〕方,司口口〔少典〕上天未成之庆。蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之阿,九隅无遗。赤帝大慑,乃说于黄帝,执蚩尤,杀之于中冀,以甲兵释怒,……用名之曰‘绝辔之野’”。【评】涿鹿之阿还是阿城,赤帝与黄帝联手,攻之绝辔之野。

(10)其他典籍版涿鹿大战:

清人昊任成《山海经广注》引道书《广成子传》云:“蚩尤铜头啖石,飞空走险,(黄帝)以馗牛皮为鼓,九击而止之,尤不能飞走,遂杀之”。 【评】太玄了。

《龙鱼河图》,“兄弟八十一人,并铜头铁额,食沙石子,造立兵仗刀戟大弩,威行天下”唐朝《初学记》引《归藏启巫》,“蚩尤出自羊水,八肱八趾,疏首,登九淖(以)伐空桑”。 【评】九淖,一直为人不解,说是少数民族的说法。但古代哪有少数民族?又被人说成是九河入海处,海边怎么打,还是九河相近呢!

《太平御览》引《志林》, “黄帝与蚩尤战于涿鹿之野,蚩尤作大雾,弥三日,军士皆惑。黄帝乃令风后法斗机,作指南车以别四方,遂擒杀蚩尤”。 【评】黄帝很会发明。

#p#副标题#e#《通典·乐典》则说“蚩尤率魑魅与黄帝战于涿鹿”。 【评】讽刺太过。

《太平御览》引《黄帝玄女战法》说,“黄帝与蚩尤九战九不胜”。 【评】蚩尤很厉害。

《梦溪笔谈》卷三说,“解州盐泽,方百二十里。久雨,四山之水,悉注其中,未尝溢;大旱,未尝涸。卤色正赤,在版泉之下,俚俗谓之蚩尤血”。 【评】难道逐鹿之野在山西?那为什么黄帝迁里迢迢把头送回来,在他的老家埋了?他挺喜欢做好事。

《路史·后纪四·蚩尤传》说:(黄帝)“传战,执(蚩)尤于中冀而诛之,爰谓之解”。张衡《请禁绝图谶书》引《诗谶》,“蚩尤败,然后尧受命” 【评】直接就到尧了,跨度好大啊。玄器搁哪儿?颛顼搁哪儿?

关于蚩尤,《世本》有,“蚩尤以金作兵器”。;《山海经》,“蚩尤即炎帝也”。应劭注《汉书》云,“蚩尤,古天子”。《庄子音义》引《汉书音义》,“蚩(尤),古之天子”。郑玄注《尚书》云,“蚩尤霸天下,黄帝所伐者”。政事:《路史》,“(蚩尤)兴封禅”。《太平御览》,“昔者蚩尤总政,无道。黄帝讨之于逐(涿)鹿之野”。《辽史·国语解》,“象吻,黄帝治宫室,陶蚩尤象置栋上,名日蚩吻”。其学者认为,蚩尤是龙卷风,非人。后世评论,商汤说,“昔蚩尤与其大夫作乱百姓,帝乃弗予,有状。先王言,不可不勉”。《史记·高祖本纪》记载,刘邦在沛县初举反秦之旗时,即“祠黄帝、祭蚩尤于沛庭”。《汉书·郊祀志》,“高祖初起,……为沛公,则祀蚩尤,衅鼓旗”。后来刘邦得了天下,又“令祝官立蚩尤之祠于长安”。《管子》有蚩尤“明乎天道”的记载,说明管子认为蚩尤是因为精通天文知识,才能够和黄帝的军队作战的。古人记“蚩尤”和“阚”姓,都是用汉字记苗语。【评】他还是很有地位的嘛!

关于黄帝,唐《元和郡县志》,“缙云山,一名仙都,一曰缙云,黄帝炼丹于此”。《一统志》“在缙云县东二十三里,高六百丈,周三百里,本名缙云山。……据载是黄帝乘龙升天之地,及黄帝祠宇,吾村古称泽矶。【评】吾、泽还是来自伏羲。这是黄帝一个炼丹的地方。(聊城市史志办 张 静)