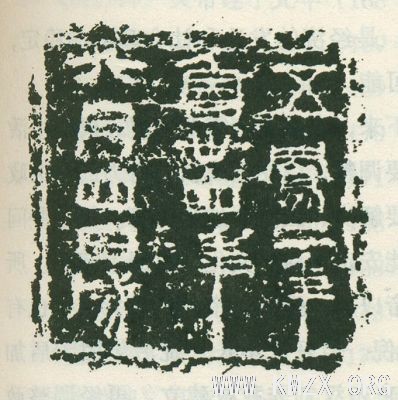

(图为最早的西汉碑刻:五凤刻石)

“老桧曾沾周雨露,断碑犹是汉文章”。在曲阜,林林总总的碑碣成了凝固的历史,让人在品读孔子文化的同时也在赏鉴中华书法艺术的珍品。

曲阜保存的碑碣石刻,大都集中在“三孔”及颜庙等几处。其中孔庙一千余块,孔林三千余块,孔府一百余块。另外颜庙六十余块,少昊陵二十余块等。时间上跨度很大,自西汉至民国代代均有,诸体兼备,内容上围绕孔子生平、祭礼、典章制度、建筑、灾异等。是我们研究儒学发展和历代社会经济文化的珍贵资料,也是书法艺术的丰厚遗存。

“三孔”之中,孔庙碑刻之藏最精,游目驰怀,桧柏苍郁,碑碣如林。穿过“金声玉振”坊、棂星门、圣时门进入孔庙,眼前境界为之打开。庭院广阔,古柏森森,绿荫匝地,壁水桥前方亭下原有一双汉雕石人。“一者峨冠介而侍,一是执殳拖修绅”。峨冠者高2.54米,胸围佩剑,胸腹间阴刻篆书“汉故乐安太守鹿君亭长”十字;执殳者高2.2米,刻“府门之卒”,亦为篆书。二石人胸间刻字古朴,历代金石录多有著录。原在县城东,乾隆五十九年(1794年)著名金石家阮元将之移入庙西,现又移入汉碑室。“夜深月黑或相语,苔衣蚀遍钗脚痕”,为肃穆幽远的孔庙更增了历史沧桑感。

过大中门、同文门是孔庙第五进院落。院落疏阔,林木蓊郁,时有白鹭野鹳,翩然翔集。奎文阁拔地而起,斗拱飞檐,黄瓦歇山顶,构造精巧,是孔庙藏书楼。阁前《重修孔庙碑》为明宪宗朱见深所立,碑高6米余,宽2米。楷书,字体端严,结构紧凑,以笔力精湛严密而著称于世,因立于成化四年(公元1468年),世称“成化碑”。另外周围还有碑亭,矗明代御碑四幢。院西有一所独立的院落,名“斋宿”。清道光年间,孔子七十一代孙孔照薰将孔庙内宋、金、元、明、清五代文人谒庙碑130余块集中镶嵌于院墙上,改称“碑院”。内亦不乏李东阳、乔宗等名家,或流畅奔放,或丰润温雅,或典雅高古。从杏坛北望就是孔庙的主殿“大成殿”,大殿东西两侧绿瓦红廊十八间房子,先是供奉先贤先儒之处,现两庑陈列历代石刻。东庑保存着40余块汉、魏、隋唐、宋、元的碑刻,是曲阜碑刻的精华所在,最为珍贵的是汉碑22块。西汉石刻,首推《五凤刻石》,石长71.5厘米。厚43厘米,阴刻隶书“五凤二年鲁卅四年六月四日成”十三字。距今已有二千年的历史,兼有篆意是汉隶书定型的例证。

东汉石刻《礼器碑》、《乙瑛碑》、《史晨碑》、《孔庙碑》等皆为隶书珍品。《乙瑛碑》东汉永兴元年立,记载鲁相乙瑛请于孔庙设置守庙官的往返公牍。是我国八分隶书的典范。字取横势,粗细相间;起笔藏锋,收笔回锋,波尾常现大挑;折角圆和,结构严密,十分注意穿插与避让的关系;笔势刚健,书法雄劲,形态潇洒飞逸,气韵盎然。碑文布局生动,突拔中蕴含温和大度,是汉隶中的代表。《礼器碑》东汉永寿二年(156年)立,赞扬韩敕修饰孔庙和制作礼器事,是我国著名的汉碑。礼器碑字画粗细差别不大,有圆有方,刚健有力;捺脚粗壮有力,斜度大,波折也下着重笔,如铁笔勾勒,刚劲沉著;结体则宽大疏放,风格淳厚。古人称其简质雄劲,苍古温润,无美不备,有汉分隶之独步也。自欧阳修以下,历代金石收录。《史晨碑》东汉建宁二年(公元169年)立,碑通高207.5厘米,有额无字。前碑为鲁相史晨,长史李谦要求祭孔子的奏本。后碑记载祭祀孔子的盛况及修沾有关孔子的功绩。前后均为隶书,是汉隶中的精品之作。清万经《分隶偶存》赞其“修饬紧密,矩度肃然,如程不识之师,步伍整齐,凛不可犯”。另外,端凝质重的《孔庙碑》、拙朴高浑的《北陛刻石》、淳厚苍劲《孔谦碑》等,都在中国书法史上有一定的地位。

汉魏碑林中的《张猛龙碑》是我国魏碑中的珍品,碑首浮雕蟠螭纹,碑文记颂张猛龙办学事。用笔方直,阔落大方,刚劲有力,碑阴尤为姿肆,雅趣横生。“正书虬健已开欧虞之门户。”康有为推为“正体变态之宗”,是魏碑的颠峰之作。

孔庙西庑装镶着一部石刻法帖—《玉虹楼法帖》,是孔子76代孙孔继涑鉴别收集历代名家书法临摹上石的,共刻石584块。临摹后装成101册,又称“百一帖”。法帖共分14类,尤其鉴真类和续鉴真类,是对历代名家书法鉴定为真迹后,再构绘刻石的,弥足珍贵。

孔府为历代“衍圣公”办公和居住的地方,其二门里有一幢“对话碑”,书法上虽无特别之处,却颇为引人注目。

孔林是孔子及其家族的墓地。“墓古千年在,林深五月寒。断碑深树里,无路可寻看。”万木掩映的孔林中,碑石如林,除一批著名的汉碑移入孔庙外,林内尚有碑石三千余块。李东阳、严嵩、翁方纲、何绍基、康有为等明清书法大家题写墓碑星罗棋布。墓冢点点,石兽成群,漫步其中则思古之幽情油然而生。

颜庙内《大元加封颜子父母制词碑》,用蒙文与汉文对照刻成,对研究古文学亦多有价值。少昊陵的巨碑,周公庙的宋《文宪王赞碑》,乾隆手书的《问礼堂赞碑》等都各具特色,其间无不流淌着对孔子学说的崇敬。而在今天,这些碑碣圣迹又同时组成了一个书法艺术的长廊,散发着艺术的光泽。