踏上“中国石雕之乡”——济宁市嘉祥县这片热土,就走进了源远流长的石雕艺术殿堂。在国务院公布的第一批全国重点文物保护单位武氏祠,一睹汉代留下的一部伟大史书——汉画像石,深深感受到了凝聚在石头上的汉代辉煌,听到了历史深处的回响,看到了当今开出的璀璨石雕之花。

(一)

“选择名石、南山之阳、择取妙好、色无斑黄、前设质坦、后建祠堂、雕文刻画、罗列成行”,——卫改(东汉雕画艺术大师),他口中的名石指的就是嘉祥县的天青石,正是此石,构建了古代民族文化的艺术瑰宝——武氏墓群石刻,即武氏祠汉画像石。

石刻建于东汉建和元年(公元147年成于公元189年),它生动形象地再现了汉代及汉代之前的社会生活,重现出先秦时期的历史文化积淀,其内容之广泛,思想内涵之深遂,雕刻之精美,居全国汉画像石之首。祠内现存石阕、石狮各一对,石碑二方,汉画像石四十六块,隶书题记共约1000多字。

屹立在武氏墓地神道原地上的双阙,具有非常独特的建筑艺术,双阙皆为子母阙形式;单檐的子阙,傍依重檐耸立的母阙,母子阙都建立在一个三层的基座上,阙身上下安置两个形状一样而相反的栌头和覆斗状座,使双阙显得既对称稳重,又错落有致。

阙前面相对而立的那对石狮,更增添了神道大门的威严气氛,据文献记载,狮子是汉代张骞从西域引进来的一种动物,因其高大威猛,很快就被工匠艺术家们吸收应用到石刻中了,此石狮,是我国文献记载的年代最早的石刻狮子,可谓我国石狮雕刻的鼻祖。整个石狮造型线条饱满,粗实稳壮,表现出一种精力充沛、威武勇猛的气势。用这种凶猛的石狮作为墓地神道口的镇守,魑魅魍魉安敢接近,是以形达意的一对非常完美的石雕艺术品,生动形象,展示了中华民族1800多年前的高超艺术水平,吸引了无数国内外游客前来观赏,也引来了众多的历史学家、考古学家、美术学家前来观摩、研讨。

从题材内容的时空表象上看,祠内画像大致划分为:社会生活类画像,历史故事类画像,神话传说类画像。天上、人间、水府,神仙、帝王、百姓,灵异、物象、风俗,想像、信仰、传奇,广征博猎,浑然一体,绘成一部神话、历史、现实等杂陈混糅的百科画卷,亦称汉代社会生活的百科全书。

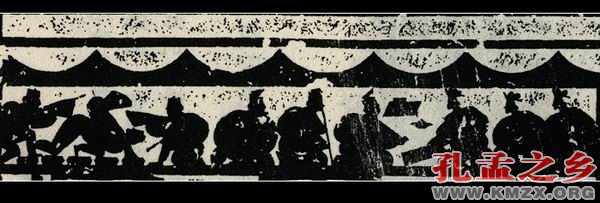

社会生活类画像:有车骑出行、楼阁尊居、宴饮疱厨、乐舞伎戏、水陆攻战等内容。这类画像内容主要是为了表现祠主生平的官宦地位和豪华生活。如第四石长达3.5米,高0.5米的车马出行队列仪仗,按照《后汉书?舆服志》所载车骑出门制度之规定,从“此丞卿车”“君为郎中时”等榜题,与墓室主人生前官位相符。《水陆攻战图》不仅描绘了犬马交错,混战厮杀的激烈场面,而且也表现出有条不紊的作战指挥系统,展现了车马、战船及刀、枪、剑、戟、长矛等多种兵戈器械,为研究古代军事战争提供了有力的佐证;石刻中宴饮疱厨、乐舞伎戏画像,反映了汉代歌舞百戏的繁荣,乐器种类繁多,对研究古代乐器形制、演奏方法、乐队组合等,提供了丰富的资料。比如,以前有种说法,唢呐乃印度流入中国的,而武氏祠画像石则改写了此论断,并把唢呐的历史往前推了至少600年。

踏鼓舞

舞蹈更是文字表述的强项。汉魏时盛行的所谓踏鼓舞,其舞姿不知倾倒了多少文人墨客,但史书中所有关于此舞蹈的描述,也没有武氏祠的一幅汉画像石给人的印象深刻;原来这种舞蹈,是舞者配合音乐节拍,在鼓上旋转雀跃,分别以身体的各个部位在鼓上击打,简单的几根线条,便刻画出了生动的舞姿。

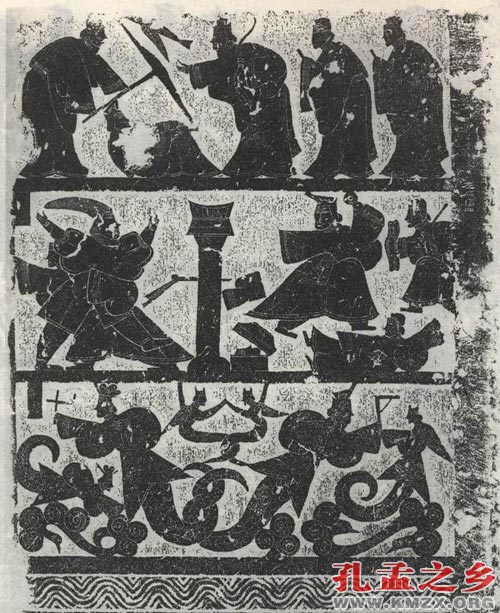

历史故事类画像:有古代帝王圣贤,如三皇五帝和夏禹、夏桀、文王及十子,孔子见老子与孔门弟子等;有忠臣义士,如二桃杀三士,蔺相如完璧归赵,荆轲刺秦王,豫让杀身,聂政涂炭等;有孝子列女,如老莱子娱亲、丁兰刻木、邢渠哺父、梁高行,楚昭贞姜,京师节女等。这些画像里面,非常突出那些维护封建统治秩序的忠孝思想和人身依附关系。众多的忠臣义士、孝子烈女画像都是宣扬为其主、其父、其夫尽忠守节或“杀身成仁”的;可以说,这些是奉行封建伦理道德“三纲五常”的形象标本,但也为我们今天研究当时的伦理道德提供了素材,这些熔趣味性和教育性于一炉的石刻画像,发人深思,感化性灵,有明显教育当代及世人的意义。

西壁画像的上古十个帝王,从伏羲至夏桀,有褒有贬,如其中的夏禹手持铁叉率众治水为民造福,而夏桀则手执兵器骑妇人而行,对比形像油然而出。东壁的始皇泗水捞鼎的画像,龙啮断其系,升鼎人抑扑惊跌,捞鼎不得,则象征其不行王道,祚命不长。这些祠堂中刻的历史人物故事和西汉鲁灵光殿壁画中的“伏羲鳞身,女娲蛇躯”“焕炳可观,黄帝唐虞,轩冕以庸,衣裳有殊,上及三后,淫妃乱生。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不叙载,恶以诫世,善以示后”。其内容与意义都是一致的。《水经注-济水》引戴延之《西征记》说:“焦氏山北数里,有汉司录校尉鲁恭冢,……冢有石祠石庙,四壁皆青石隐起,自书契以来,忠臣、孝子、贞妇、孔子及弟子七十二人形象,像边皆刻石记之,文字分明”。

神话传说类画像:有被奉为人类始祖神的伏羲、女娲,有炼制长生不老药的西王母及东王公,有雷公、电母、风伯、雨师、北斗星君等天象神,有乘云车驾翼龙、飞鸟的神人,有驾鱼车、骑鱼的海神海灵,有肩生双翅或羽化自飞的仙人,有各种奇禽怪兽、祥瑞灵异等。这类画像内容具有浓厚的神秘色彩,包含了儒、道、阴阳五行等各种思想和神话传说,也含有古代人们对宇宙认识的朴素唯物思想。

有些神话,反映了人们当时对自然现象的想像,如武氏祠后石室一幅图,刻一雷公,由云彩作轮子,九个肩膀上生有翅膀的仙人用绳子拉着,车上立两面鼓,一个女装的雷神手拿槌不断击鼓,鼓声代表了隆隆的雷声……画像石把神仙和凡人,天上和人间、神话和现实,巧妙地结合起来,使其既有真实的美又有幻象的美;既有平常的景象,又有神奇的景象,把两种似乎矛盾的事物,协调地糅合为一体,组成了武氏祠多彩的画面。

管仲射小白、荆轲刺秦王、伏羲女娲图

在汉画像石上我们还可以看到文化的承续,比如现在我们过年贴对联和门牌,汉画像石墓门上也有类似的东西,再比如汉画像石上雷公、雨师形象,也是如今民间最常敬奉的“神”,但隔着一两千年的时光,中国文化又有几次大的转型,很多事物古今悬殊,所以对汉画像石的辨识是研究工作的基础。

武氏祠堂和石阙建筑一样,都是全部用石材垫砌而成,整个建筑结构非常简洁利落,这些石材是按照建筑物的各种用途预制好的构件,不仅每块石材的形制、大小要符合它所在建筑物上的部位和配置;而且,凿成石材后,还要在每块石面上雕刻既定的画像内容,花纹边饰以及其他特殊要求。一切制作就绪,最后作总体安装而成。这种建筑物本身,就是把建筑艺术、绘画、雕刻和装饰艺术有机地结合起来。

精美的汉画像石不是现在我们所熟知的任何一种艺术形式——不是绘画,不是圆雕,也不是浮雕,图案之外的石面,被凿去半厘米或一厘米,初看上去像是浅浮雕,但人物的五官及衣物褶邹又是用阳线刻画出来的,不像浮雕那样高低有致,专家们把这种雕刻手法称之为“减地平面雕”。首先加工磨平的石面,然后用刀笔以线的形式刻画出全部物像,也包括物像的细部;然后,把物像外的石面用整齐的竖线凿纹减地。在平面线刻法的基础上,对画像轮廓以外的石面作了凿纹减地的加工处理。经过这种对画像底面的处理,不仅使画像呈略微的凸起,而且使画像和底面有不同的观感效果。另外,武氏祠画像中也有剔地较深的刻法,如前石室三壁车马出行图下部的云龙花纹带;平面浅刻,如前石室屋顶前坡两侧的青龙、白虎画像。武氏祠画像石凿纹减地的平面线刻画像,装饰于祠室和阙上,且那么的贴切,既保留了建筑物上平齐的壁画,又使画像跃然而出,显得凝重醒目,可以说雕刻、绘画、建筑、与装饰艺术独具匠心的完美统一,使画像石刻成为了艺术精品,如潘天寿《中国绘画史》中赞叹武氏祠曰:“其高大朴茂,琦玮谲诡之趣,诚非想象所及,虽其形条之表现,每有不合理处,然能运其沉雄之笔线,以表达各神物之神情状况,而成一代特殊之风格,非晋唐人所能企及”。这种精密细致的画面,显示出高超的艺术水平,对后世绘画及雕塑艺术产生了重大影响,联合国教科文组织,评价其超过了同期埃及的金字塔和希腊的瓶画。

武氏墓群石刻那潇潇洒洒、铺陈满版的人物构图,力图让敦厚粗壮的人物占据所有空间,朴拙的夸耀张扬人的力量;那风风火火的狩猎场面,洒脱豪放的车马出行,安居乐业的和平环境,无不浸透着人的价值与自豪;即使令人眼花缭乱的神话仙境,甚至看似有些荒诞不经,但其艺术风格和美学基调既不悲恐吓人,也不消极颓废,反而愉快、乐观、开朗,给人以奋发向上的力量。主要因为“神”在这里已不是作为异己的对象和力量,而是人的直接延伸,是人的变形,人化的神灵,人性的扩张,人的智慧与灵光的透析与折射。那翱翔天国、升仙长寿的场面,正是出于对生命的珍视,对现实社会的贪恋和寄托;那人神风物杂陈混糅、汇融一处,恰恰体现了人神同一、天人和一、互相感应的思想观念。不是让神灵主宰支配人间,而毋宁是人们要到天上去参与和分享神的快乐;不是神对人的征服,而毋宁是人对神的征服,闪烁着“制天命而用之”的人定胜天的思想,肯定了人可以具有等同于宇宙并能够主宰宇宙的力量,人能够达到这种永恒的无限的美。

鲁迅先生曾将历代艺术加以分析比较,发表了许多真知灼见,他最为推崇的是汉代艺术,曾说“汉代艺术,博大沉雄”。是否关注人生、关注生命,是否能从中看到人的灵魂和体魄,这是鲁迅评价历代美术的着眼点,也是他所期望的中国艺术的走向。也正因此,他特别推崇热烈奔放、充满生命活力的汉画像石,希望中国艺术能从中汲取力量。1935年前后,鲁迅一手扶持的中国新木刻运动蓬勃发展,他在访友中的信中说:“唯汉画石刻所魄深沉雄大……,倘取之木刻式可辟一新境界”。

总之,她们真实地再现了那个时代的政治、经济、文化和科技发展水平,不论是史学、美学、教育、音乐、舞蹈、社交、典章,还是军事、天文、历法、医学、建筑、交通、水利、纺织、服装、饮食、制造等多种科学技术门类,无不从武氏祠汉画中窥见自己的童年,找到自己的前身。

(二)

自汉代以后,嘉祥石雕始终放射着经久不息的光彩,在每一个朝代都留下了许多传世之作。这里还保存着一块罕见的隋碑,雕刻时采用了浅浮雕、浮雕、高浮雕、透雕等技巧,所雕刻的释迦牟尼像生动传神,飞天像的衣褶极富动感,使人物呼之欲出。

另外还有唐代的薛仁贵墓石坊,宋代晁补之墓中的石雕像,金元时期的刘宽墓和颜许墓石刻及明代的曾子庙石坊、石碑,青山寺石坊、石碑等,可谓琳琅满目,美不胜收。

石雕作品—石亭

(三)

建国后,特别是近年来,随着石雕节会活动的举办和研究的逐渐深入,汉代绘画艺术被艺术界称为“纯粹的本土艺术”,汉朝则被称为“中国第一个艺术热情时代”。人们从民俗、天文、体育、哲学等诸多角度解读汉画像石,汉画像石重新融入了我国当代的艺术,融入了我们的时代。

嘉祥人对石雕艺术不懈追求,从创作武氏祠石刻的卫改、孟季兄弟,到后来历代不知名的能工巧匠,再到今天嘉祥成千上万的石雕艺人,他们把自己的命运和石头联在了一起,住着石头房,用着石头桌,坐着石头凳,摆着石头像,雕着石头龙,石雕成了他们生活中不可缺少的东西,作为室内外装饰品、艺术品在嘉祥随处可见,成为走亲串友的时尚礼物。出嫁闺女陪送一锤一錾,也已成为一种文化习俗,游人来嘉祥也要带石雕作为纪念。

嘉祥山石资源丰富。境内耸立着126座青石山头,地质储量90亿吨,开采储量60亿吨左右,石质细腻,易于雕凿,色泽庄重、典雅、美观大方,这是大自然对嘉祥的恩赐。

一方山水养育一方人。嘉祥有这么多历史的石雕艺术品,主要是得益于山和人。人靠山石繁衍生息,石靠人扬名天下,人和石融合在一起留名千古。人与石的命运紧紧联在了一起,开出了璀璨的石雕之花。足蹬瑞云、口吐吉祥的石雕麒麟县标,集历代麒麟美——春秋战国时期传说中的朦胧美、两汉时期的繁华美于一身。它沿袭了1800多年前武氏墓群石刻上麒麟的吉祥之意,也使武氏墓群石刻上22种祥瑞画像的吉祥之意延续下来(其中包括凤凰、黄龙、白虎、玉英、木连理等等),它象征了嘉祥的精神和灵魂,代表了嘉祥人的美好愿望和心目中的形象,给百姓带来吉祥和好运,深深的留在嘉祥78万父老乡亲的心中。

改革开放后,嘉祥人和心爱的山石进一步倾心交谈,他们对传统的石雕进行了补充和发展。取材仍以天青石为主,辅以大理石、汉白玉等奇石珍玉,在精雕工艺基础上吸收了木雕、玉雕等技术之长,运用了一些高新科技手段,选料考究,做工精细,规格不一,品种繁多,主要以雕刻龙亭龙柱、琼楼玉阁、飞禽走兽、人物花草及古器皿为擅长,有圆雕、线雕、浮雕、平雕四类之分,产品既有古老艺术的魅力,又有典雅明快的现代艺术风格。

今年,中国首家石雕文化产业园(石雕城、大道、公园)在素有“中国石雕之乡”美誉的嘉祥县挂牌。落成于90年代的石雕城,集艺术形象设计、加工、展销于一体,成为远近闻名的旅游示范点。2004年9月,中国第一条用石雕艺术装饰的文化大道——嘉祥国际石雕艺术大道落成,该国际石雕艺术大道石雕作品主要分为:汉风汉魂,中国孝文化,幸福吉祥等几个系列。汇集了国内著名石雕艺术大师的精品佳作,如:鲁锦的传说,唢呐迎亲,曾子尽孝,驷马聚首,期盼,麒麟组合等百余件作品。去年创建的石雕公园,集山、水、园、林、石雕于一体,成为游人的好去处。孙宗雕狮等作品代表了中国现代石雕艺术的水平,成为嘉祥一道亮丽的风景线。自2004年至今已连续举办了三届中国?嘉祥国际石雕艺术节,充分展示了嘉祥形象、地方特色文化和石雕艺术水平。

艺术一旦形成了风格就有了生命力,就有了走出本土,走向全国,走向世界的实力。

如今,嘉祥的石雕已远销全国各地及其他国家和地区,大型孔子雕像已出口日本足利市和泗水町,此像谓之“世界石雕人物之最”,山东曲阜孔庙60平方米的大型壁画“孔子圣迹图”和曾庙内“曾子圣迹图”石刻,1997年从嘉祥来到香港,庆祝香港回归的两座60吨的巨型石狮,均系现代典型之作,无不受到国内外人士的高度评价和赞誉。微型石雕也多次在全国、全省参加工艺品展览比赛,并连连获奖。其中“袖珍麒麟”荣获全国首届工艺美术品奖和中国宋庆龄基金奖,现已由美国?旧金山博物馆收藏。

“有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌”。曾子故里,威威汉风,勤劳智慧的嘉祥人用双双巧手赋予天青石以灵性。美丽的传说,如今在嘉祥变成活生生的现实,天青石雕正带着嘉祥人对美好生活的向往,走向世界、走向未来。