自1933年万里来到曲阜后,他便与济宁结下了不解之缘,见证了革命之火在济宁发展、蔓延的过程,济宁也见证了他由进步青年成长为革命战士的光辉历程。

被两所名校同时录取,最终选择就读省立二师

1933年夏天,万里初中毕业,怀着对知识的渴望和对外面世界的向往,他从东平出发,走上了投考师范的道路。当时各师范院校考试时间不一样,为了更有把握,万里决定同时报考在济南的山东省立一师和在曲阜的山东省立二师两所学校。1933年8月中旬,万里和东平县几个要好同学背着干粮和简单用品,一路步行来到曲阜,那一年投考省立二师的人特别多,最后出现了100多名考生录取1人的情形。考场设在红楼和考棚大堂、二堂。结束曲阜的考试当晚,他又和几名同学乘上了开往济南的火车,参加省立一师的考试。

8月底,万里被省立一师和省立二师同时录取了,消息传到东平州城,一时间成了大街小巷争相议论的话题,人们称赞万家的孩子学习好、有出息,日后肯定是个人才。听前一年考入二师的同乡张传虞说,二师地处孔子故里,有许多省内外著名教师在此任教,教师水平高、学习风气好,经过与母亲及家人商量,万里最后选择了坐落在曲阜的省立二师。当年9月,万里用扁担挑着母亲为自己打点好的行李和生活用品,和张传虞等人从州城结伴出发,开始了三年的求学之路。

曲阜学网球,爱好伴随一生

众所周知,万里喜爱运动,足球、篮球和台球等诸多球类都是他的强项,但这些运动都不及他对网球的热爱。有媒体曾报道,万里在文革结束后干的第一件事就是打网球,老人在90岁高龄时仍活跃在网球场上。他说自己打牌锻炼脑力,打网球锻炼体力,这也是他的长寿秘诀。

“学校的那个网球场还在吗?”上世纪80年代,万里到曲阜视察时向周围的工作人员打听。万里在二师就读时,学校有一块黄土、沙子修建的标准网球场,万里从接触球拍那一刻便迷上了网球。当时没有正规的球拍、球网,他就用牛皮绳穿球拍,球网用的是麻绳,没有真正的网球就用皮球。在如此艰苦的条件下,万里练就了一手好球技。

2005年9月,曲阜师范学校举行建校百年庆典,万里委派亲属万伯翱、万仲翔等一行七人来学校祝贺。万伯翱先生与曲阜市议定出资复建网球场,建成后命名为“万里网球场”。网球场于2006年3月开工建设,台湾陈嘉卿先生赞助施工,2006年7月如期竣工,著名书法家李一先生题写了纪念铭文。“万里网球场”成为全国第一所以委员长名字命名的运动场馆。

毕业前夕成为中共预备党员

进入学校后,万里很快被这浓厚的文化氛围所感染,得知学校图书馆藏书丰富后,他经常泡在图书馆里。因为所在班级是加开外语的重点班,入学后不久,万里对外语着了迷,每天清晨早早起来背单词,晚上还要在宿舍摸着黑练上一阵口语。在老师的指点下,他和同学张传虞合伙订了一份外语类刊物 《中国的呼声》。

1936年春季,根据梁漱溟乡村教育计划,山东省教育厅长何思源要求当年所有中专毕业生一律参加为期两个月的乡村教育军训。全省划分成若干个训练区,每训练区专设训练处。山东省立曲阜师范学校被分在山东省立八校师范服务训练处,地点就在济宁东郊南贾村西南角的寺庙里。当年4月中旬,万里在宿舍里见到了赫赫有名的董临仪。董临仪是中共山东省工委鲁西巡视员,得知万里在校已经成了积极分子后,专门赶到南贾村找到万里,考察万里本人的情况及组织发展问题。两人一起从城东到城里董临仪的住处彻夜长谈,董临仪发现万里政治觉悟高,是革命斗争不可多得的人才。5月1日,万里被批准为中共预备党员。毕业前夕,万里完成了从一名进步青年成长为一名青年革命家的过渡。

万里视察母校(资料图)

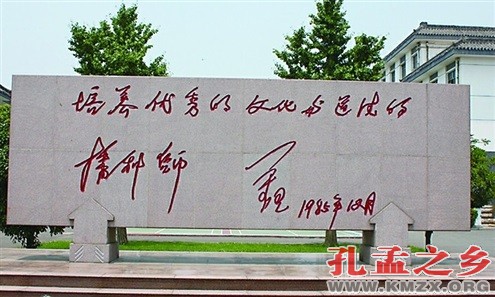

万里为母校题词(资料图)

曲阜师范学校老师刘振佳忆万里

爱吃曲阜粘饼,待母校老师如亲人

“曲阜的粘饼可是好东西,鼻子一凑就能闻到家乡味!”2005年4月11日,曲阜师范学校(现济宁学院初等教育学院)老师刘振佳一行三人前往中南海“含和堂”拜见万里,当看到曲阜特产粘饼时,万里像个孩子似的上来就咬了一口。这是刘振佳与万里的第三次相见,那时的一切犹如昨日。7月15日,当刘振佳得知万里与世长辞的消息后,他难掩内心的震惊与哀伤。今天下午,刘振佳与济宁学院的老师将踏上开往北京的列车,送万老最后一程。

回母校看老师,熟悉的乡音感动身边每个人1985年,万里到山东调研兖石铁路,借此机会,他回到阔别50年的母校曲阜师范学校,回到当年生活学习过的教室和宿舍。当地领导本打算邀请万里去参观三孔,但车队一进曲阜,万里便跟身边的人说:“这次来不是看三孔的,是来看母校看老师的。”

当时刘振佳是学校最年轻的教研室主任,他有幸参与了接待万里的整个过程。刘振佳回忆说,万里从操场走过时,一边跟欢迎他的师生挥手,一边高声说道:“咱们是老乡是校友,老乡们好!校友们好!”朴质的话语、熟悉的乡音深深感动了身边每一个人。

在刘振佳看来,万里回访母校的每一步都充满了游子归乡般的虔诚。从走入学校的一刻,望着眼前熟识的礼堂、红楼,还有半空里古松树枝和翻飞的鸟儿,他的眼睛湿润了,嘴里喃喃道:“真是个好地方啊!”走过操场,万里来到位于红楼一楼东北角,曾在外语重点班八级3班上学的他抚摸着当年教室的门,对身旁的人说:“这是我当年学习的地方,那时我们学校的外语教学水平可是很高啊!”

小半天的时间,万里走过了学校的校史展、图书馆、操场、教室、食堂,用手去摸,用心去想。下午1点,万里依依不舍走出学校大门时,一次次挥手向欢送他的人致意,并一遍遍大声说道:“我还会回来的,回来再看望老师和同学们。”

回到北京不久,万里从北京专门为母校寄来了他的题词:“培养优秀的文化与道德的播种师。”

“来,我敬曲阜师范学校老师一杯酒”自1985年与万里匆匆一别之后,刘振佳再次北上拜见万里。“1990年,我在撰写《师范精英:光耀中华》一书时,为搜集素材,前往中南海拜访了万老。”刘振佳说。

“不好意思,母校老师,事情有点多,没有办法陪你们吃饭,下次一定补上。”万里让女儿请刘振佳吃饭。刘振佳回忆说:“当时我根本没有感觉到这是进中南海见中央一级的领导,而是像在山东老家串亲戚,和一个和蔼可亲的老人在拉家常。”

2005年,曲阜师范学校迎来百年校庆,刘振佳带着为母校百年史采访的任务再次来到中南海。这次拜见万里之前,按照山东人走亲戚的习惯,他到街上买了几提曲阜当地摊的粘饼和两瓶孔府家酒。“待我们把东西递给万老时,他一边仔细看一边说‘曲阜的粘饼,这是好东西,这可是好东西!”

“临别时,曲阜师范学校的老师们和万老合影做纪念,而这也成为曲阜师范学校永远难以忘怀的一刻,也是我心中最深的记忆。”刘振佳回忆道,当提出告辞时,万老立刻说:“谢谢你们,回去问老师们好。”尽管已经几年过去了,但当年万里委员长站在门口挥手告别的身影还一直深深印在刘振佳的脑海中。

“来,我敬曲阜师范学校老师一杯酒。”2006年5月22日,在北京一餐馆,90岁高龄的万里操着浓厚的鲁西口音把对母校的思念和感激化作一杯淡酒。