山东快书产生于山东省鲁中南和鲁西南地区。有关山东快书的起源,主要有两种说法。一说创始于清咸丰年间的山东济宁艺人赵大桅,他吸收当时著名山东大鼓艺人何老凤的“捽缰腔”,编演唱词,并以梨花大鼓的梨花片作为击节乐器,形成山东快书的前身“武老二”;一说是在山东落子说唱武松故事的传统节目基础上演变而成的,以山东落子的竹板为击节乐器。此外,还有创始于明万历年间的武举人刘茂基、清道光年间的落第举人李长清等不同说法。根据对艺人师承关系的考察,多认为李长清传艺于傅汉章,傅汉章传艺于赵震及弟子魏玉河,遂形成两支,流传至今。魏玉河一支的著名艺人有弟子卢同武,再传至杨立德,杨立德擅长“俏口”、“贯口”,自成一家,被誉为“杨派”。赵震一支的著名艺人有戚永立,再传至高元钧,高元钧以注意刻画人物、表演生动风趣见长,被誉为“高派”。自清代末年以来,戚永立等名家曾到南京、上海、杭州、汉口等地演唱,扩大了山东快书的影响。

山东快书自形成以来就以武松故事为主,因此演员被称为“说武老二的”,“唱大个子的”。正书之外有些风趣的小段子叫作“书帽”,如《大实话》、《柿子框》等。山东快书由于曾用竹板击节而叫作“竹板快板”。20世纪30年代前后,著名演员高元钧登上舞台演唱,曾叫作“滑稽快书”;1951年他录制《鲁达除霸》唱片时定名为“山东快书”。

山东快书的唱词基本上是七字句的韵文,穿插一些过口白、夹白或较长的说白。语言明快风趣,情节生动,表情动作夸张,节奏较快,长于演说英雄人物除暴安良的武打故事。但旧社会也给山东快书遗留下不少不健康的“荤口”,因此从1940年开始,高元钧开始致力于山东快书语言的净化工作,提高了传统节目的艺术质量,并借鉴相声、京剧等艺术,加强了山东快书的艺术表现力。

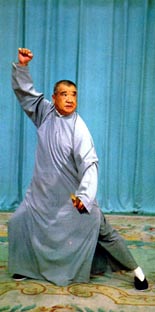

山东快书都是站唱形式,表演上汐讲究“手、眼、身、步”及“包袱”、“扣子”的运用。唱词基本上为七字句,演员吟诵唱词,间以说白。曲目有“单段”、“长书”、“书帽”等形式。传统曲目《武松传》——包括《东岳庙》、《景阳岗》、《狮子楼》、《十字坡》等12个回目,可以分回独立演唱,也可以连贯起来表演。此外,还有《大闹马家店》、《鲁达除霸》、《李逵夺鱼》等。小段书帽则有《小两口抬水》等。现代书目,抗日战争期间有《智取袁家城子》、《大战岱崮山》等;建国后又有《一车高梁》、《抓俘虏》、《三只鸡》、《侦察兵》等。

山东快书著名艺人,从清至今有傅汉章、赵震、戚永立、于小辫、高元钧、杨立德等人。当代主要流派有:以高元钧为代表的“高派”,注重人物刻划,表演风趣生动,以杨立德为代表的“杨派”,擅长俏口,语言幽默,以于传宾为代表的“于派”,以四页竹板伴奏,演唱有气势,主要流行于农村,山东快书是人们非常喜爱的曲种。演员人材辈出,影响遍及全国。

2026年2月1日

孔孟之乡,运河之都,中华文化标志城-孔孟之乡网