好饭耐不得三顿吃,好衣架不住半月穿,好书却经得住一辈子读。

能享福也能受罪,能人前也能人后,能站起也能圪蹴得下,才活得坦然,要不就只有碰死到墙上一条路可行了。

——陈忠实

孔孟之乡讯 我国当代著名作家、中国作家协会副主席陈忠实4月29日因病在西安逝世,享年74岁。陈忠实凭借长篇小说《白鹿原》获得我国长篇小说最高奖——茅盾文学奖。

《白鹿原》是陈忠实成名著作,1997年获茅盾文学奖,被改编成秦腔、话剧、舞剧、电影等多种艺术形式。至今,这部小说总发行量已超过500万册。其他代表作有短篇小说集《乡村》《到老白杨树背后去》,以及文论集《创作感受谈》。中篇小说集《初夏》《四妹子》《陈忠实小说自选集》《陈忠实文集》,散文集《告别白鸽》等。据悉,陈忠实生前委托四川文艺出版社出版的散文集《白鹿原头信马行》将在今年与读者见面。

《白鹿原》每次被改编大都会在读者间引燃一次《白鹿原》热。陈忠实说:“对作家而言,作品最终要与读者完成交流;对我而言,获得最广泛的读者喜爱,是高于任何奖项的安慰。”

陈忠实生前曾多次来到山东。他最早一次到山东是1980年,当时是《北京文学》在山东黄岛举行一次笔会。那一次,陈忠实从青岛到了济南,领略了泉水之美,又转道泰安,登上了“小天下”的泰山,随后还到曲阜拜谒“三孔”。

对于山东的作家,陈忠实表示也比较熟悉。他曾在采访中说道,“像张炜、刘玉堂、李贯通等,我大都认识或者了解。张炜去年出了长篇《你在高原》,400多万字,这么长,咋写的?吓死我了,我一直是手写,这么长,简直不可想象。赵德发的《缱绻与决绝》很不错。青岛的尤凤伟,像《我的1957》等写得都不错,我也接触过。”

【追忆】

山东省作协主席、茅奖获得者张炜:

他是用生命在写作

同样作为茅盾文学奖获得者,山东省作协主席、著名作家张炜与陈忠实是几十年的老朋友。

“早就知道他得了重病,是口腔癌,本来前段时间我已经答应要去陕西讲课,主要就是想去看一看他,但因为一些事情耽搁了,没成想今天就收到了他去世的消息,特别难过。”张炜回忆,自己从20多岁就认识了陈忠实,当时二人都在写短篇小说,算是以文会友。除了以文会友外,二人还在书院方面也有诸多交流。张炜创办的万松浦书院是国内建立最早的现代书院,而陈忠实也创办有白鹿书院。“前段时间,本来邀请他到万松浦讲课,他也特别愿意来,但因身体原因没有成行。”说到这个,张炜感到很遗憾。

回忆起最近一次见面,张炜说应该是三四年前,“我到陕西参加活动,特意去了他的白鹿书院,他待我特别特别好。那时,他身体还很好,带我去吃土特产,看‘白鹿原’,我们整整玩了一整天,临走前,他还买了很多大樱桃让我带回来。”在张炜的印象中,陈忠实为人忠厚,待人真诚,像他的写作一样特别用力、特别认真。

“他扎根黄土高原,在物质方面受了很多苦,但他写作特别拼命,抽烟很厉害,像路遥等作家都有这样的特点,所以他们都过早地离开了我们。”在张炜看来,对陈忠实来说,文学就是生命,而他也一直用生命在写作。对比当下网络时代一些作家的浮躁,张炜认为,不管是陈忠实的人品还是作品,都具有不可取代性,值得每一个作家学习和反思,“他的离世是文坛很大的损失。” (记者石晓丹)

济南市文联主席、济南市作协主席张柯:

他是青年作家学习的榜样

当正在外面的济南市文联主席、济南市作协主席张柯从记者处获悉陈忠实去世的消息,他感到非常震惊、错愕和惋惜。

尽管没有直接接触过,但陈忠实的作品一直给他很大触动。“我觉得陈忠实是特别值得年轻作家学习的榜样。他一头扎在黄土高原,与这片土地同呼吸。现在很少再能找到这样的作家,在那么艰苦的环境中,一待好几年,潜心写作,写出了那一代农民的悲欢离合、爱恨情仇。一看他的作品,就能看到黄土地里生发、提炼出来的现实主义画面,这给我包括很多当代作家更多思考。”张柯说,陈忠实的作品就像他本人的脸孔一样,饱经风霜、历尽沧桑,但命运的(砺、生活的艰辛等,都没有让他失去本人和作品中的棱角。

“他的离世是文坛的巨大损失,但也会让更多人关注他的人生和作品。面对陈忠实这样一个文学存在,当代青年作家应该深深地反思自己应该如何创作。”张柯说。(记者石晓丹)

山东著名作家、茅盾文学奖获得者刘玉民:

他是我的一位良师益友

从记者处得知陈忠实去世的消息时,著名作家刘玉民有些惊讶。他知道陈忠实的身体不太好,但没想到事情发生的这么突然。刘玉民的《骚动之秋》和陈忠实的《白鹿原》同时获得第四届茅盾文学奖。在刘玉民的印象里,陈忠实谦虚平和,没有一点架子。“当时我们一起领奖,一起参加活动,陈忠实就像老朋友、老大哥一样关照我们。”刘玉民说。

在那一届茅盾文学奖的4位获奖者里,刘玉民年纪最小。刘玉民回忆,他们一起去四川参加活动,跟读者见面,参加记者会,那时候陈忠实的名气大,很多人都捧他,但是他总是把机会给后辈,比如读者或者记者提问了什么问题,他就点名刘玉民或者其他作家回答,试图让这些作家和他们的作品也被更多的人认识。

刘玉民还记得自己第一次读《白鹿原》时候所受到的震撼,感觉那就是一座越不过去的大山,不得不暂时放弃自己正在构思的作品,过一段时间之后再重新写。刘玉民说,后来在读陈忠实的其他作品时也有这种感觉,一方面会受到打击,另一方面又激励自己写出更好的作品。

刘玉民说,自己在一次会议上说学习魔幻现实主义,话刚落就被陈忠实反驳。其实很多人都认为陈忠实的《白鹿原》呈现了一种魔幻现实主义,但是陈忠实并不赞同,在他看来,这部作品就是中国民间的、本土的,那些看似魔幻的内容,是我们的传统文化中本来就存在的。

在刘玉民的印象里,陈忠实总是强调自己是一位黄土地上长出来的普通作家。“伟大的作家从来不说自己伟大。”刘玉民说。他认为,中国作家应该有陈忠实这样的品格。

对于陈忠实的去世,刘玉民遗憾而且伤感:“中国文坛失去了一位卓越作家,我失去了一位良师益友。” (济南时报记者 江丹)

延伸阅读:

陈忠实:一人一桌一椅成就传世之作

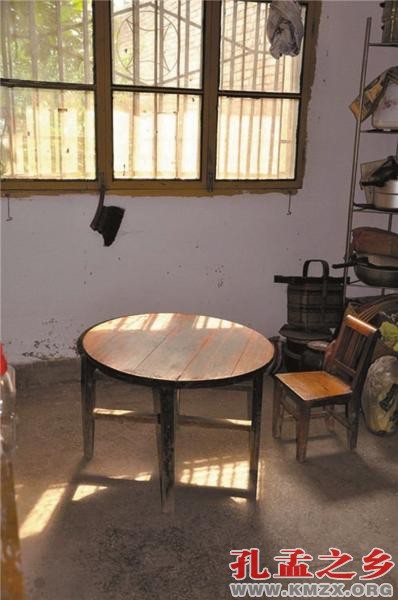

陈忠实创作《白鹿原》时使用的桌椅。田超供图

1998年10月,陈忠实在西安的第九届全国书市上为读者签名。新华社发

1993年,第一版《白鹿原》单行本。 田超供图

作家陈忠实的去世,让《白鹿原》成为绝响。这部小说1993年出版至今发行超过200万册,很多人并不知道背后的诸多曲折。为此,京华时报记者采访了《白鹿原》的组稿人、终审人、责任编辑之一何启治,以及《陈忠实文集》的编辑刘稚。另外,在他们眼里,生活中的陈忠实倔强、幽默,喜欢抽雪茄烟,还是个超级足球迷。

◎编辑眼中的陈忠实

为人倔强不失幽默

前不久,人民文学出版社推出了十卷本的《陈忠实文集》,责任编辑刘稚和原社领导何启治、周绚隆等特意前往西安探望陈忠实。刘稚对京华时报记者说:“我们一直想去看望他,春节前他刚做完化疗,身体还很虚弱,但坚持陪我们去吃饭。吃饭的时候,感觉他已经很难下咽了,还是撑着陪我们。”

刘稚回忆,陈忠实带着陕西人的那股倔劲儿,说一是一、说二是二,但又非常幽默,对人友善,“我们出版《白鹿原》20周年纪念版的时候,陈忠实老师曾来到北京,我们给他安排的行程很紧,他就开玩笑说我是‘周扒皮’。不过,他依然耐心接受了所有采访,即使有些问题是重复的。”

陈忠实对《白鹿原》是极为看重的,刘稚编辑该书的20周年纪念版时曾想加些插图。“陈老师说,加插图他不反对。但是他担心如果把里面的人物画得太具象了,会限制读者的想象,会以为白嘉轩、田小娥就是那个样子的。后来,我们采纳了他的意见,插图中呈现的多是陕西的生活场景。”

爱抽雪茄是个超级球迷

“简单说,陈忠实是个很真诚的人,他有农民的那种优良传统,非常忠厚、坦诚。我们交往几十年了,他把很多往事写在一篇《何为益友》的文章里。”何启治说,陈忠实平常喜欢听听秦腔、喝点西凤酒,而且特别喜欢足球,“他曾经住在农村屋里收不到电视信号,有时为了一场世界杯常常骑车到很远的亲戚朋友家蹭球看,熬到凌晨两三点再骑车回家。”另外,陈忠实还有一个爱好,就是抽雪茄。何启治说:“他的这个爱好,直到治疗癌症也没放下。那时候也不好劝他,他自己说,酒不喝了,但是雪茄不能不抽。”

何启治回忆,陈忠实写《白鹿原》的过程很苦。“他是在祖居的老屋里写,作家写东西就得一个人,从体力来说是很大的消耗,只有一个小板凳和一张小圆桌,现在放在陈忠实文学馆里。他夫人一个礼拜送一次馍,他就是啃着馍,冬天一盆炭火,夏天一盆凉水,写出了《白鹿原》。”

◎出版往事

茅奖评选是《白鹿原》转折点

何启治是《白鹿原》的组稿人、终审人、责任编辑之一,谈到当年这部小说的发表、出版过程,他仍历历在目。“1973年冬天,我是人民文学出版社小说北组的编辑,那时去陕西找作家约稿。在西安小寨的区委门口碰见陈忠实,他推着一辆自行车,衣服什么都不齐整。当时我看了短篇小说《接班以后》,鼓励他扩写成一个长篇,陈忠实很吃惊,说这是老虎吃天的事。”

1992年,何启治收到陈忠实的来信,信里谈到他的第一部长篇小说《白鹿原》,很看重这部作品,希望我们派人去取稿。“我们商量后派了洪清波和高贤均去看稿,两个人在回北京的火车上就轮换着看完了,拍案叫绝。”后来,这部小说分为上下发表在1992年《当代》第六期和1993年的第一期上,并于1993年正式出版。

何启治回忆,这部小说出版后受到读者极大欢迎,但当时上级主管部门不让宣传。第四届茅盾文学奖评选是个转折点,“《白鹿原》起初是不在茅奖候选名单的。到了1997年5月,在天津开会评‘八五’优秀长篇小说出版奖时,我以评委的身份联合另外两位评委雷达、林为进建议把《白鹿原》列入候选作品的名单中,却意外地受到干预。”

经过一系列曲折的过程,《白鹿原》进入了茅奖候选名单,不过依然在评委中出现不小的分歧,当时评委会负责人打电话给陈忠实转达了修改意见。“陈忠实后来也同意了,然后在老家修改了近一个月。后来有人专门研究,总共改了2000多字。”何启治透露,当初茅盾文学奖公布时,这个删减本实际上还没有出版,“我后来也跟陈忠实聊,他也不认可删减,他觉得小说里朱先生的话就是朱先生说的,并不是他陈忠实说的。”

忠实其人

“我生长在一个世代农耕的家庭,听说我的一位老爷(父亲的爷爷)曾经是私塾先生,而父亲已经是一个纯粹的农民,是村子里头为数不多的几个能打算盘也能提起毛笔写字的农民。”这是陈忠实自述《我的文学生涯》的开头,他出生于1942年8月,是陕西省西安市灞桥区霸陵乡西蒋村人。

1962年,陈忠实高考落榜后,做过乡村学校的民办教师、乡(公社)和区的干部。1978年秋天,他调入西安郊区文化馆后,决心读书写作。1982年冬天,陈忠实调到省作协专业创作组,成为职业作家。这些经历,让他对农村的社会生活有着深刻的认知。

#p#副标题#e#1993年出版的《白鹿原》是他最有影响力的作品,其他主要作品还有短篇小说集《乡村》《到老白杨树背后去》,中篇小说集《初夏》《四妹子》,文论集《创作感受谈》,散文集《告别白鸽》等,以及《陈忠实小说自选集》《陈忠实文集》等。(京华时报记者 田超)