华商报:吕氏乡约产生的背景是什么?

吴钩:宋代是宗族共同体得以重新构建的时代。赵宋立国之初,由于刚刚历经五代战乱,原来维系秩序的士族门第已经瓦解,社会陷入失序当中,以致“骨肉无统,虽至亲,恩亦薄”。对于主要依靠宗法联结起来的传统社会来说,宗族之不存,即意味着社会的溃散。有鉴于此,张载、程颐、朱熹等宋朝士大夫都呼吁“收宗族,厚风俗,使人不忘本”,通过建立宗族共同体,“有无欲其相通,凶荒欲其相济,患难欲其相恤,疾病欲其相扶”。

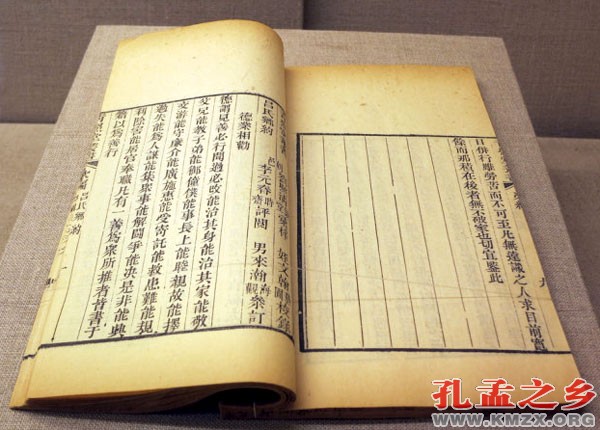

北宋士大夫吕大钧在陕西蓝田创立吕氏乡约,有了这些共同体,生活在传统社会中的人们便不至于彼此孤立、疏离。

姚中秋:宋朝吕氏四兄弟创立乡约的努力在这一背景下具有启发意义,值得进一步挖掘。宋儒做的最重要的工作就是“重建社会”,不管是理论还是实践的探讨上,都做了很多深入的探索和讨论。蓝田“吕氏乡约”就是其中最重要的努力。

华商报:说到乡约,过去人与乡土的关系是在一定的亲缘关系的历史沿袭中的,比如宗族等,是非常具体的、熟人社会中的事情。但今天在城镇化、消费社会的大潮中,乡约还有影响力吗?

姚中秋:乡约的力量是把陌生人变成熟人,各种社会机构的功能也是如此。所以重建社会就是要建立各种组织、机制和平台,让本来陌生的人之间产生密切的联系,甚至产生某种情感。所以说我们今天提“重建社会”不是空洞的,就像儒家讲的“亲亲”,即在一个较小的范围内,人们长期共同的生活,有了比较紧密联系,在情感上有相互的寄托。

人需要情感的相互慰藉和寄托。在现实中缺乏一些有效的机制让人能满足这样的心理需求,而在中国虚拟的社会非常发达。在某种程度上讲,这是一种替代。但虚拟的社会毕竟是不够的,人需要努力建立面对面的联系,而网络可以在其中发挥作用。

吴钩:乡约只是宋代士大夫构造社会自治的其中一个NGO而已。此外,还有其他的社会组织,如基于血缘的宗族、义庄,跨宗族、超越血缘的义约、乡曲义庄等等。今日重提乡约的意义,并不是说我们要照搬古代的乡约组织,而是体会一个道理:优良的社会治理,离不开各小共同体给个人提供的保护、扶持、照应、安顿;同时见贤而思齐,学习古代士君子构建社会自治共同体的担当与技艺。

华商报:我们看到在古代乡约中的人与人的关系,正如儒家提到的“人人平等而有别”,但在今天的乡村,可能我们更多提到的是农村的空心化、留守儿童问题、土壤和农业的污染问题等等。进城打工者与城市户口的人,你能说他们是完全平等的吗?

吴钩:11至13世纪的两宋时期是流动性十分活跃的时代,士农工商全都卷入到社会流动中,那时候人口流动的规模虽不如今日之大,但肯定也已经催生了一部分“留守儿童”。而宋朝社会的“留守儿童”并没有发展成为需要引起重视的社会难题。这背后的原因是值得探究的。

传统社会存在着一群主持社会构建的士绅,他们创立并维持了无数小共同体,每一个人都生活在多个小共同体之中。今日社会则不一样,传统的共同体与救济机制被遗弃,新的社会联结网络又远未完全建立起来。由于青壮年外出打工,只有老人与儿童留守,农村空心化已成严峻现实。

从整个人口流动形态的层面来审视,我们会发现古今社会的另一处大差异。“留守”固然是人口流动的产物,但更恰切地说,他们其实是那种无法落地生根的人口流动的产物。所谓“无法落地生根”,是指城市通常只接纳作为劳动力的外来工,而拒绝接受外来人口的完整家庭。由于户籍、孩子入学、生活成本过高等因素的限制,一名外来的农民工往往很难在城市安顿他的家庭,只好将老人与孩子丢在老家。而在宋朝,户籍一般只跟纳税挂钩,孩子入学并不受户籍限制。

华商报:比如说一个进城务工者,在城市里他的职业就是他的身份。但在乡村,他可能是有他独立的空间和话语权的,他和周围的人有关系。

姚中秋:现在的人们缺乏身份的自我认同以及社会的归属感。比如说,放假了,你会考虑下班干啥去,是去旅游还是逛商场。也许对于一个进城务工者来说,城市与他们的生命无关。在城市,他们的生命变得单薄。除了就业,剩下的就没有了。所以城市人口的生命远没有农村人丰富饱满。这样的状态不该是常态,人在这样的状态下绝不会感到很幸福,所以说重建社会在当下尤其重要。

我们应该在城市中设立过去乡村的那种礼仪和机制,当然具体的形态需要我们去探讨。但是类似于“乡约”组织一定是需要的,它反映了人内在的精神需求。乡约提供的机制和平台让大家能够定期聚会,并且聚会一定是有意义的、重要的,它有各种仪式。人需要过有仪式的生活,只有在仪式中,人与人之间才能建立某种深刻的精神联系。而“吕氏乡约”洞见到了人性内在的这种精神需求,创建了公共生活的形态。今天的我们重建社会其实就是重建某种形式的公共空间,并且能触动大家的心灵,使人们愿意身处其中并从事某种精神性的活动。

吕氏乡约

背景材料:

蓝田“农村乡规民约研究实践基地”揭牌暨

“《吕氏乡约》的创造性转化 ——《蓝田新乡约》的制定和实践”项目启动

3月2日,在中共陕西省委宣传部、西安市委宣传部的指导和支持下,中共蓝田县委宣传部和陕西师范大学政治经济学院在陕西师大长安校区,举行了陕西师范大学与中共蓝田县委共建“农村乡规民约研究实践基地”揭牌暨“《吕氏乡约》的创造性转化——《蓝田新乡约》的制定和实践”项目启动仪式。陕西师范大学副校长游旭群、陕西师范大学党委副书记王涛、中共蓝田县委书记王浩、蓝田县委常委、宣传部部长陈美蓉、副部长刘军锋,陕西师范大学社科处处长袁祖社,以及课题组首席专家刘学智教授,课题组特邀专家:中华龙凤研究院院长庞进、西安文理学院人文学院副院长王美凤、陕西芸阁书院院长牛锐等出席了今天的揭牌和项目启动仪式。

陕西师范大学副校长游旭群、中共蓝田县委书记王浩、陕西师范大学政治经济学院院长袁祖社分别致辞,基地负责人、课题组首席专家刘学智就基地成立的意义、“《吕氏乡约》的创造性转化——《蓝田新乡约》的制定与实践”项目的意义和有关情况作了主题发言。

940年前(公元1076年)的北宋时期,蓝田吕氏兄弟发起制定乡约,以“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”为核心内容,推行乡里,史称《吕氏乡约》或《蓝田乡约》。这是我国历史上第一部成文的乡约。近千年来,《吕氏乡约》以“法制”和“道德教育”为核心精神,在蓝田和关中民间产生了广泛而深远的影响。古代先贤朱熹、王阳明、冯从吾、贺复斋、刘古愚、牛兆濂等历代学人,都曾结合当时农村社会特点,积极加以推行,使其在民间起到了端正乡风、优化民俗、提升道德、净化心灵的积极作用,在历史上形成了一种乡约文化现象。至当代,著名学者如梁漱溟等,也极其重视并肯定乡约的作用和意义。如今,在中国进入传统文化复兴、公民道德建设和法制文明重塑的大背景下,乡规民约的现实意义已经引起各级政府部门和社会各界的高度重视,《吕氏乡约》的研究和创造性转化也受到人们广泛的关注。《中国共产党第十八届四中全会公报》强调指出,在当前新农村建设中,要“发挥乡规民约在社会多层次多领域治理中的积极作用”。总之,传统的乡规民约对当今社会主义新农村建设、社会主义核心价值观在农村的践行有重要的借鉴和启迪作用。

蓝田既是一个农业大县,又是中国第一部农村成文乡约的诞生地,具备深厚的历史渊源和现实环境基础,完全有条件进行新乡约探索和实践。2015年6月5日,原省委常委、省委宣传部部长景俊海在蓝田县主持召开蓝田《吕氏乡约》座谈会时强调,要认真学习和贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话精神,以建设“美丽乡村·文明家园”为目标,汲取乡约中的法制和道德教育精髓,以使社会主义核心价值观在农村进一步得到落实,这就需要在学术和实践层面形成一部适合当前新农村建设、适应当前农村精神文明建设的《蓝田新乡约》。这是我们陕西学人的历史使命,也是生活在历史上第一部乡约诞生地的蓝田人义不容辞的责任。

“《吕氏乡约》的创造性转化——《蓝田新乡约》的制定与实践”课题组由著名学者、陕西省社科联名誉主席赵馥洁教授担任顾问,中华孔子学会副会长、陕西孔子学会会长、陕西师范大学刘学智教授为课题组首席专家和“农村乡规民约研究实践基地”负责人。他们将带领课题组本着“创造、民本、和谐、奉献”的关学精神,系统梳理乡约文化的渊源流变,并在总结现当代乡约与中国乡村治理理论成果和各地实践经验总结的基础上,以践行社会主义核心价值观和乡村道德建设为根本,通过实地调研、专家论证、各界参与、基层试点、逐步推广等方式逐步展开新乡约的理论实践研究。

“农村乡规民约研究实践基地”的成立,将是一次学术与实践、专家与民间、高校与地方相结合的积极尝试。它将融合学术研究、文化普及、实践推广于一体,努力推进《吕氏乡约》的创造性转化,推进社会主义核心价值观在农村的落实。基地的成立是新农村建设中出现的一个新事物,相信其会有持久的生命力。该基地将以该项目的课题组成员为核心力量,依靠蓝田农村基层组织和广大干部群众,在陕西师范大学各级领导和中共蓝田县委的领导和支持下展开工作,争取在农村乡规民约的理论研究和乡村实践中有所突破、有所创新。