2013年,广州市政协副秘书长范松青提出财产公开提案,并主动率先公开财产状况,当时曾引起舆论关注。不过,率先公开财产之后,他再也无法“放轻松”了,开始面对一些有形无形压力。以前同事之间很亲密、友好的关系,也慢慢敬而远之。(相关报道见今日6版)

一个官员率先公开财产,被社会舆论激赏,但遭受同事疏远鄙夷,这反映的就是一种庸俗的官场文化。这种现象如果得不到遏制,腐败行为就会成为“人人习以为常的文化”和“一种官场的生活方式”。

疏远率先公开财产的同事,对官员“秀廉洁”行为一脸鄙夷,说明那种容忍腐败的文化基因已经植入到很多人的内心。在反腐败不断取得重大突破的今天,铲除容不下廉洁官员那种的“腐败氛围”,给予廉洁行动最及时的文化鼓励,尤为重要。

必须承认,清官受打压,从古至今都是一种客观的真实存在。众所周知的北宋包拯,自身清廉,对腐败官员绝不手软,当时就很受同僚排斥。《宋史》记载,“拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚,虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。与人不苟合,不伪辞色悦人,平居无私书,故人、亲党皆绝之”;还有明朝的海瑞,身居高位日子过得像“苦行僧”,但对贪官污吏则下狠手惩罚,《明史》称,“属吏惮其威,墨者多自免去”。尽管这样的廉官清官在道德层面常被称道,但是,他们遭受排挤打压的宿命,却深深影响着很多的现实选择。

特别是在今天这个很多人奉行“精致的利己主义”的时代,面对一部分人因为拥有“既得利益”而霸占着强大的话语权,很多官场人员不但不敢“众皆沉睡我独醒,众皆污浊我独清”,而且竞相成为“假装沉睡的叫不醒的人”。这也就是为什么面对官员率先公开财产这样的行为,很多人除了沉默,就是观望,或不自觉地以“集体无意识”的姿态,对“秀廉洁”的官员进行疏远,甚至给这类官员脸色看。传统的积习与现实的痛感,在今天,都需要从文化和制度的层面,进行彻底的清洗消解。

当前,重建官场文化,必须祛除官场长期存在的虚伪文化。事实上,伴随着反腐败不断取得重大成绩,一些腐败官员的虚伪面具也不断被揭穿。现在,盘点总结反腐败,应该形成一个重要的聚焦,那就是梳理出官员哪些行为不符合民主政治精神,哪些行为背离民众普适的文化价值判断。一个风清气正的官场,不是要官员都做“沉默的大多数”,而应该针对官场行为,勇敢地做是非判断、利害判断、价值判断。中央一再提出要对腐败行为“零容忍”,民意也对反腐败抱有强烈期待,在这种情况下,还对率先公布财产的官员进行疏远,这种行为,本身展示的也就是丑陋的官场文化。

文化说到底,体现在人们的行为习惯上。当前,反腐败深入人心,重建官场的文化氛围,重树官员的权力伦理,也应该取得重大转身。都什么年代了,当官还在疏远“秀廉洁”的同事。现在是反腐败时代,是讲清廉时代,伴随着“把权力关进制度的笼子里”在制度设计方面不断取得创新,接下来,必须将廉政制度建设与行政伦理建设形成最好的对接,通过倡导更加符合现代文明的官场价值,通过更能击中人心的文化传播方式,来形成强大的舆论氛围,来铲除庸俗的“腐败民俗学”的影响,让更多官员形成认同廉洁的文化价值,养成痛恨腐败的生活方式。

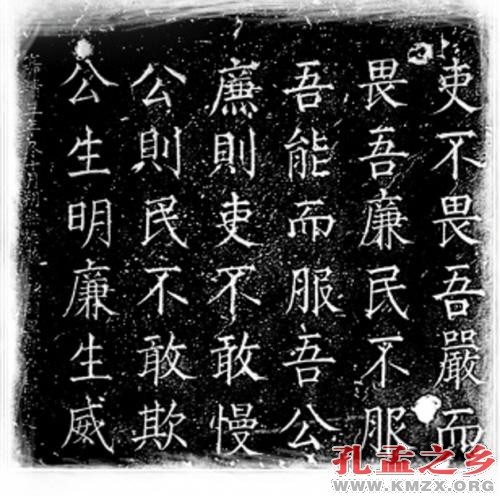

中国古代《官箴碑》