核心区具体方案

1、整体设想

中华文化标志城拟建设于山东省济宁地区。以孔子故里曲阜、孟子故里邹城之间的九龙山南作为文化标志城的核心区。此地区北仰曲阜“三孔”,南瞻邹城“四孟”,有相对完整和理想的大量文物遗存可以依托。“三孔”、“四孟”为历史、自然形成的中国传统圣地,历经沧桑而保存相对完好。这是中华文化标志城之所以把这一地区作为首选地址的根本原因。惟有“三孔”、“四孟”的依托,中国文化标志城才是一个严肃的、审慎的、充分利用了原有的深厚历史积淀的文化工程,不至于沦为一个现代文化主题公园,才是一个有可能充分调和历史精神遗存和现代物化形态之间的基本矛盾的工程。因此,在具体的有机联结方面和在具体的建筑设计上,从总体布局、基本风格、基本色调、建筑选材、综合协调等方方面面,“三孔”、“四孟”都是一个基本的参照系。对这一总体关联的妥善把握,将是标志城的设计和建设的关键。

济宁的其它文化遗址作为第一辐射区,泰山地区为第二辐射区,全国各地文物作为第三辐射区。

从总体布局上和工程时段上考虑,根据有关领导人“量力而行”的指示,目前该有一个时间次第的战略格局,首先集中资源,建设核心区,再渐次扩大,进入宏观阶段,即曲阜、邹城老城的一体化保护、改造和资源整合。

2、核心区

核心区将是标志城的主体建筑群。

济宁地区尽管有丰富的文物文化资源,但正因其是在漫长的历史过程中形成的,“三孔”、“四孟”及相关文物遗址,以自然形态分别散布于周边地区。中华文化标志城的创设,正在于在这些自然的原文化生态的文化遗存的基础上,重立主脑、重建主脉,在历史遗存的龙脉上,精心点睛,以使所有这些遗存的文化意义,得到全面的重新激活。这一点睛之笔,正是标志城的核心区。

核心区的选址有如下原则需要考虑:

首先,在文化功能上,核心区应该是一个汇集并且凸现各个重大主题的核心区域,应该集祭祀、敬拜、凭吊、教化、展示、参观、集会各种功能于一身,能满足不同人群的不同层面的心理需求和文化需求。

其次,在地理位置上,核心区必须坐落于一个便于统摄“三孔”、“四孟”和其他文化遗存的位置上,通过其沟通功能,让既有的文化遗存相映生辉,获得整体性的文化生机。

再次,从文物遗存的利用和保护的原则出发,像中华文化标志城这样规模的新建文化建筑群,与既有文化遗存之间的空间关系,是一个需要审慎处理的问题:即,新的文化建筑群,既不能远离既有的文化遗存,——过度远离则血脉难通;又不能过分逼近——过分逼近则不利于既有文物之保护。这样方可能妥善处理利用和保护之间的矛盾。

因此,综上所述,在曲阜、邹城两地之间的九龙山地区,定位核心区的选址地,是甚为恰当的。

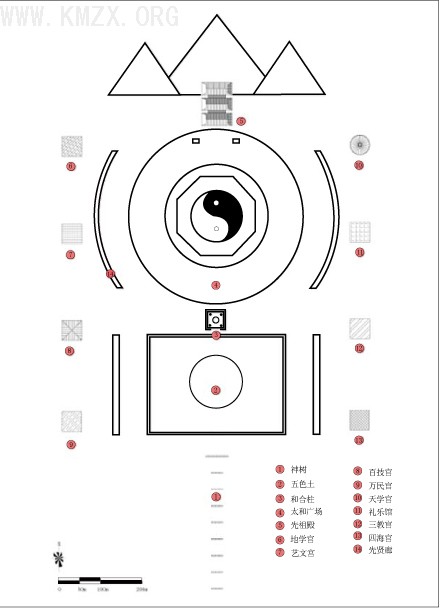

核心区拟建于九龙山南麓,由此往南延伸。由先祖殿、往圣堂、先贤廊、和合柱、太和广场、九道汉白玉神圣牌坊(神阙)、以及八大宫构成。详见图1示:

I、 先祖殿

先祖殿为核心区的主殿,拟建于九龙山南麓。殿中奉三皇五帝像。

基本理念

三皇五帝是无数典籍反复称述的上古圣王。从文化人类学、宗教人类学及历史学的角度出发,三皇五帝既非神话时代人物,亦非信史时代人物,而为传说时代人物。他们是华夏各民族代代传颂、基本上共同认同的先祖。传说时代正介于神话时代和信史时代之间,把处于这一年代层面的诸圣王定位于主祭地位,特别从历史上各代各族的基本共识和共同认同,恰好符合中国祖先崇拜的传统宗教思想的实际情形。这正是一条协调宗教性和人文性的最佳选择。

中华文化重敬天祭祖,这是中华民族瓜瓞绵绵,前赴后继的血缘基础。如前文所述,从西周时期起,先祖——首先就是升于天界的先王的亡灵——是沟通上天和尘世、神界与人间的一个至关重要的中介。为让海内外华夏子孙有一个心理和血缘的直接归属,慎终追远,民德以厚。又保证这种朝觐不是一种一般意义上的宗教崇拜,而是凝聚了中国古代人文精神的、融天命于人伦之中的“人文教”,将主殿主祭对象定位为三皇五帝,该是比较切合中华文化精神的一种选择。此殿在中华文化标志城中是一个极为重要的组成部分。

关于三皇五帝,史籍的记载历来颇难统一:《史记·秦始皇本纪》中以天皇、地皇、泰皇为三皇,且认为泰皇最贵。泰皇何人?语焉不详。《太平御览》卷七十八引《春秋纬》提出,天皇、地皇、人皇为三皇的另一种看法,似乎泰皇即人皇。《尚书大传》和《白虎通义》等,则又主张三皇应为燧人、伏羲、神农,而《运斗枢》、《元命苞》等纬书,除了认同伏羲、神农外,还补上了创造人类的女娲。此外,《帝王世纪》以伏羲、神农、黄帝为三皇,《通鉴外纪》又以伏羲、神农、共工为三皇。由此看来,伏羲、神农占了三皇之两席,诸说基本一致,而第三位究竟是谁,分歧较大。 至于五位古帝,说法也难衷一是。《世本》、《大戴记》、《史记·五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝;而《礼记·月令》以太皞(伏羲)、炎帝(神农)、黄帝、少皞、颛顼为五帝;《尚书序》、《帝王世纪》则视少吴(皞)、颛顼、高辛(帝喾〕、唐尧、虞舜为五帝。东汉王逸注《楚辞·惜诵》中的“五帝”为五方神,即东方太皞、南方炎帝、西方少昊、北方颛顼、中央黄帝;而唐贾公彦疏《周礼·天官》“祀五帝”,为东方青帝灵威仰、南方赤帝赤熛怒、中央黄帝含枢纽、西方白帝白招拒、北方黑帝汁先纪。

三皇五帝传说的分歧,是我国多民族发展的产物,它曲折地反映了民族融合的进步趋势。早在进入文明 时代之前,在祖国辽阔的土地上,就形成了华夏族、苗族以及当时被华夏族称之为蛮、夷、戎、狄等许多兄弟民族。说华夏族为黄、炎之后,这实际上反映了华夏族是由以黄帝、炎帝为代表的两个有血缘亲属关系的氏族 经过长期发展而成的。

大抵三皇说所指诸人,是中国祖先处于史前各个不同文化阶段的象征。有巢、燧人、庖牺(伏羲)分别代表蒙昧时期的低级、中级、高级三个阶段;神农代表野蛮时代的低级阶段;女娲则是更早的创世纪式的神人,在神话中又和伏羲结合创造人类。五帝说所指诸人,主要是父系家长制的部落联盟盛期及其解体时或原始社会末期实行军事民主制时期的一些部落酋长或军事首长人物。

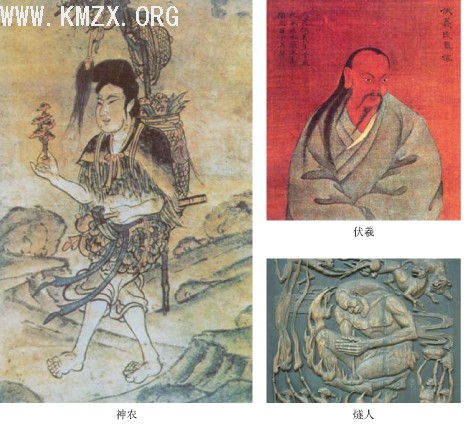

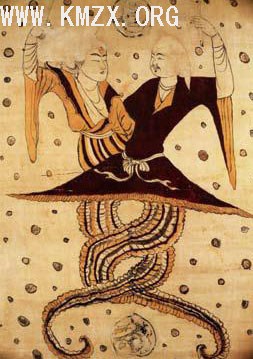

综合历史资料和诸家众说,本课题组采燧人氏、伏羲氏、神农氏为“三皇”,黄帝、颛顼、帝喾、尧帝、舜帝为“五帝”之说。三皇者,重点在于象征中华上古文明发展的不同阶段——如燧人与火、与熟食文明的发端之关系,神农与农业文明的诞生、与中医药发端之关系,伏羲与刻画符号、文字以及中国人文精神的原初关系。而盘古和女娲二氏,神话色彩偏重,不拟列入三皇之列。五帝者,重在展示中华文明的多元一体性。其中,黄帝是中国文明综合性涵盖性最大的文化符号,尧舜则是圣王理想的最初范本。本创意方案,以上述基本理念为出发点。

基本构想

先祖殿分为两进,建筑采用秦汉时期宫殿建筑的形制和风格。北殿供奉三皇,南殿供奉五帝。

三皇殿内,立燧人氏、伏羲氏、神农氏像,伏羲氏居中。

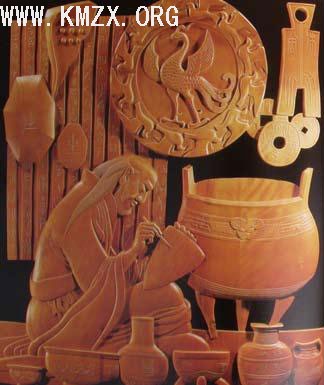

在殿内墙壁之上,拟以浮雕或壁画形式再现以中华创世神话、文明起源以及与三皇相关的重要

主题:

● 盘古开天

● 女娲补天

● 伏羲画卦

● 燧人用火

帝喾尧殿内墙面上,以壁画或浮雕再现如下主题:

舜 蚩尤

● 仓颉造字

● 嫘祖养蚕

● 颛顼绝地天通

● 尧舜禅让

II. 往圣堂

这是核心区第二重要的主体建筑。

[NextPage]

II. 往圣堂

这是核心区第二重要的主体建筑。

基本理念

中华文化以早熟的理性主义闻名于世,其中主脉在于文、武、周公、孔、孟一宗的儒家精神。中国文化有其特殊的巫史传统,更有先秦的士之传承和后世的士大夫文化。因而中国没走上先知宗教的一神体系,中国宗教没有形成类似犹太教、基督教、伊斯兰教的祭司体制,而走上一条独特的“圣”的道路。

圣(聖)字从耳,从口,从王。据甲骨文字形,左边为耳朵,右边为口。既善用耳, 又善用口。本义为通达事理,《说文》:圣,通也,耳顺之谓圣。《书·洪范》:于事无不通谓之圣。“圣”意味着倾听天意,建立天命,传之人间,从而建立生活世界的秩序。沟通天地、规范人伦、建构人文世界,圣贤在中国文化中发挥了准先知、准祭司的文化功能。

孔子本有“天生德于予”的自觉,门人更以夫子为“天之木铎”,所有这些,正揭示了圣人作为天命的倾听者和传达者,作为此世人文精神的传布者,作为现实政治的规范者,作为文化的传承者和教化者的特定精神意义。圣人是一种独特的中国现象。禹、汤、文武、周公、孔孟,既不是犹太教中的摩西式的先知,也不是希腊文化中苏格拉底、柏拉图、毕达哥拉斯式的哲学家,也不是释迦摩尼式的佛教觉悟者,而是在现实政治和文化生活中发挥了重大功能的人物。圣人是完全中国的一种文化系统。

圣人从来不来自自封。虽然孔子历史上早被奉为至圣先师,然而在孔子本人这里,则是“若仁与圣,则予岂敢?”在思想史上,被奉为圣人者,虽然历代不尽相同,各自标准不一,但禹、汤、文王、武王、周公、孔子六人,是最具代表性的。以周、孔为首要代表的人文文化,需要在新的时代背景中重新阐扬。故而,本创意方案以相对严格的标准确定圣人。在此堂中,拟奉祀禹、汤、文王、武王、周公、孔子6位对中国人文传统起了奠基作用的往圣。

基本构想

此堂拟位于先祖殿南方。

本堂供奉上述6位圣人。布局为梯形排列。即由北往南,禹与汤、文王与武王、周公与孔子两两相对。周、孔立于最前端。

III. 太和广场(或称天地广场)

中华文化的重要标志性的文化符号,是本创意方案的一个重点。这些符号在整个标志城区都应该触目可见。而一个集中这些符号的开放性空间,就是太和广场。这是一座两进广场,北广场坐落于先祖殿和往圣殿之间,南广场坐落于往圣殿前。北广场为圆型,南广场为方形(分别象征天圆地方)。两进广场周边分别为庑廊,即先贤廊。

基本理念

首先,“和”的观念是中国文化至关重要的核心观念。《周易·系词·彖传》曰:“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”。自此以降,保合太和的观念,进入个人精神生活和社会生活的各个层面,与修身齐家治国平天下的儒家理想相映而日益昭彰。自内而外,由己及人。由个体而集体,由家国而至天下。自内,成为性命之学的基本内核,成为人作为生命个体的自我修养所指向的至高境界;自外,成为人际关系、社会生活的理想准则,乃至于成为政治外交的最高理想。“太和”思想包含自然的和谐、人与自然的和谐、人与人之间的和谐以及人自我身心内外的和谐等四个方面。《周易》以“太和”建构了具有中华民族特色的“和谐”自然观、社会历史观和价值观、审美观的理论基础。自先秦以降,汉、唐、宋、明等前贤,不断阐发丰富了“太和”哲学思想,使“太和”哲思成为中华民族文化的重要内蕴,亦是理想的价值目标和审美境界。“太和”思想是建构和谐社会、和谐世界理论的民族思想文化渊源。

孔子的学生有子指出:“礼之用,和为贵,先王之道,斯为美。”易道贵中和,阴阳协调,刚柔并济,是事物生生不息持续发展的内在的生机活力。宋儒张载在《正蒙·太和篇》中言:“有象斯有对,对必反其为,有反斯有仇,仇必和而解。”就乾坤阴阳而言,阳之性为刚健,阴之性为柔顺,有盈有虚,有消有息,有屈有伸,从而形成了万事万物的种种衰旺死生之成象。相反相成,协调配合,在一阴一阳相互推移激荡的过程中,趋向于和解,使整个世界焕发出蓬勃的生机。“仇必和而解”,最终趋向于“阴阳合德而刚柔有体”。这就是中和,中和的极至就是太和。

在今天,在一个由现代化运动引发普遍异化的时代,一方面,人作为社会个体的精神危机日益成为普遍现象,另一方面,则是国际关系在种种利益驱动下的严重扭曲。故尔,在这样的精神语境中,中国文化的太和观念的意义,亟需得到阐扬。从个体的内在和谐到和谐社会、和谐世界的建构,己立而立人,国立而利天下。太和观念的重新彰显,正是中华文化标志城的一个重大题旨。

其次,中华文化标志城的一个重要特点,在于它的精英性和群众性的自觉结合。因此一个具有深厚文化内涵又可供群众集会、可举行大型祭祀活动的礼仪性的开放空间,是一个非常重要的结构性因素。这也就是太和广场的宗旨。太和广场也是群众集会、祭祖祭圣的主要场所,是综合中华文化标志城的神圣感和群众性相结合的重要功能的处所。

基本构想

1、广场一南一北,一方一圆。暗喻天圆地方、象征太和乃天道、地道、人道之和。

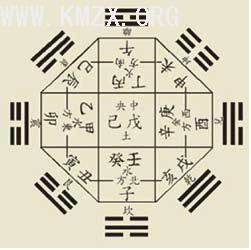

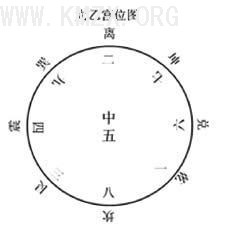

2、北广场中央,将仿照北京天坛圜丘之制,建圆型阴阳八卦坛。自内至外,分别是阴阳太极图、八卦、六十四卦。此坛为大典时国家领导人祭拜天地先祖、主场仪式之处。

3、南广场中央,为和合柱。

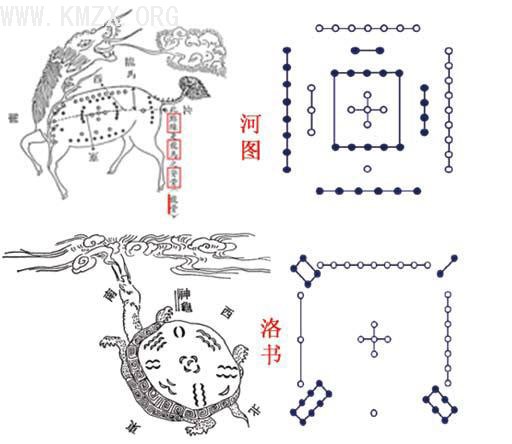

4、北广场北端两侧,分别建河图洛书模型。

5、广场空间容量拟能容纳3万人同时集会为宜。

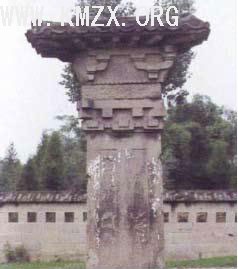

IV. 和合柱

该柱拟立于太和广场南广场正中央,材质拟为大理石或汉白玉。形制可以考虑采用玉琮的形式。柱基础的周围拟用五色,象征五行。

基本理念

玉琮来源于良渚文化,为一种玉质祭天礼器,外方内圆,寓天地交融、天人交感之意。在中国文化中,天人关系或天地人三才思想,体现的是天人万物之相通相感的和谐关系,而不是交相胜的对立关系。这是充分宇宙化的人文思想。这种人文观念,必须通过和合柱的强化方式得到充分的张扬。

此柱应该最富标志性和象征意义,寓方于圆,以寓天地交融、天人合一之意,集中表现中和精神。

基本构想

此柱材质为汉白玉或青色玉石,外方内圆。

柱高拟为九丈九尺。

柱上四周及底坛,将以浮雕形式,表现修身齐家治国平天下以及天地和、天下和的重大主题。

V、先贤廊

基本理念

关于圣人与贤者,历史上有相对明确、然而并不十分严格的标准。入圣的标准,在某些时代是比较宽松的。圣人德合天地,浑然同一,于至善一道自然而达至。而贤者是趋向至善、用力不辍的人。孔子曰:“所谓贤人者,德不踰闲,闲法行中规绳,言足以法于天下,而不伤于身,言满天下无口过也道足以化于百姓,而不伤于本;本亦身富则天下无宛财,宛积也古字亦或作此故或误不着草矣施则天下不病贫,此则贤者也。”(《孔子家语·五仪第七》)。贤人则是其德行和才能仅次于圣人的人。

本课题组对这一问题采取相对严格的标准。圣人者,惟指那些为中华文化创造或奠定了基本规范者。而贤者,则指对中华文明的发展作出了重大贡献、为文化发展提供了创造性精神资源的思想家、政治家、文人士大夫、艺术家、科学家,特别是每个时代的重要思想流派领袖或时代思潮领军人物、重要教派首领、科学技术的发明家等等。在某种意义上,中国古代的贤者,略近于西方意义上的哲人,然而更重人文性和实践性。(各个领域的杰出人物,将酌情置于八大宫中。)

在为中国文化奠定了基础、创造了规范的往圣之外,中国历史上对中国人文精神及文化、文学艺术、科学技术有突出贡献的贤达之士,代不乏人。他们中的杰出人物,理当在中华文化标志城有一席之地。是故有先贤廊之制。

基本构想

此廊为太和广场外侧的两道弧形长廊,拱卫广场,连通先祖殿和往圣堂。廊中拟置108(数目可具体再议)汉白玉或大理石石柱,每柱前为一位古代思想家、艺术家、文学家、科学家的雕像。

先贤待选名单

管 仲 墨 子 荀 子 王 弼 玄 奘 周敦颐 王守仁 谭嗣同

晏 婴 子 思 韩 非 郭 象 成玄英 邵 雍 李 贽 孙中山

孙 武 杨 朱 秦始皇 嵇 康 李 白 张 载 黄宗羲

老 子 慎 到 汉武帝 僧 肇 杜 甫 王安石 方以智

范 蠡 商 鞅 董仲舒 范 缜 慧 能 程 颢 顾炎武

颜 回 列御寇 司马迁 葛 洪 柳宗元 程 颐 王夫之

子 张 公孙龙 王 充 唐太宗 韩 愈 朱 熹 戴 震

子 夏 庄 子 郑 玄 陶弘景 赵匡胤 张 栻 严 复

曾 子 屈 原 扬 雄 孔颖达 司马光 陆九渊 康有为

VI、圣道和牌坊

九龙山正南往邹城方向,为圣道。圣道上,拟设九道神圣牌坊,根据传统,参观者、朝觐者应该由南而北循序拾级而进。圣道神圣牌坊之设,在于酝酿“景行景止,高山仰止”之情。

按传统形制,每道神圣牌坊拟宽9丈,高3丈。

#p#副标题#e#

圣道 神圣牌坊

VII、八大宫

[NextPage]

VII、八大宫

中华文化标志城如何以物化形态,展示中华人文精神的基本主题和中华文化各个重要领域的特殊形态和重要成就。标志城并非一组互不关联的专题古典文化博物馆系列,而是一组有明确思想导向、有清晰指归、有独特创意、有整体性和总体性意识的建筑群。因此,在展示中华文明的重要成就和基本形态方面,拟建八大配套的建筑群落。中国文化、历史、思想的最基本精神和元素,将在此八大建筑中充分主题化并得到彰显阐释。此八座配套建筑将依据于九龙山的地形、地貌,分布于九龙山麓,环卫上述主体建筑。

A、天学宫

基本理念

中国是一个拥有最古老、最完备的天学知识系统的国度。在中国,天学一方面关乎国计民生,乃是农业国的立国之本,另方面则关乎政治合法性(特别是古代皇权的政治合法性),为现实政治提供有一定超越意义的准宇宙学、准宗教的合法背景。同时也为现实政治提供超乎人间的规范力量。

因此可以说,中国是一个连续性地保持了古典世界观,并把这种世界观始终贯穿于政治生活和经济生活的独特国度。天学为中国传统学术之至高方向,为历代政治合法性的来源。通天人之秘以达天人之和,一直是一种中国式的人文化的政治理想和科学境界。此宫将以传统天文、星象、历法为主题。

基本构想

本宫外部造型为圆型、穹顶建筑。

1、建筑中间部分,将以天学与古代政治关系为核心,再现古代祭天典礼、观测天文、制定历法等重大主题。

这一部分将相应陈列古代祭天礼器和观天仪器。并以壁画、浮雕形式再现相关主题。

观天仪器

初步可以考虑的主题为:

·夸父逐日

·羲和制历

·屈子问天

·张衡断月

2、建筑外围环绕部分,侧重于天学的各种实践用途,特别是天学与农事、与航海等等之关系。

这一部分将相应陈列相关器物,并以壁画、浮雕形式再现相关主题。

(天学宫之第2部分,亦可考虑置于百技馆内。则此馆纯以天学与中国宗教性之关系以及与政治合法性之关系为唯一主题。 )

B、地学宫

基本理念

地学是中国传统有机自然观的一种独特指向。先人们从上古的巫文化开始,中经道家、阴阳家、农家、杂家、道教等不同思想流派之蔓衍,为世界留下这么一份独特的有机自然观遗产。在高度工业化的、环境危机和生态灾难频仍的现代社会,如何与大地和谐共处、如何构建人性的而不仅仅是人类中心的自然观,中国传统地学将给当代人类新的启迪。此宫以中国特有的堪舆、地理之术为主题。

今日世界的理想政治是环境生态的政治,今日世界的理想经济是可持续发展的环保经济,今日世界的理想生活境界是天人合一的境界。以此观之,中国文化的这一层面的意义还远未得到该有的阐发。

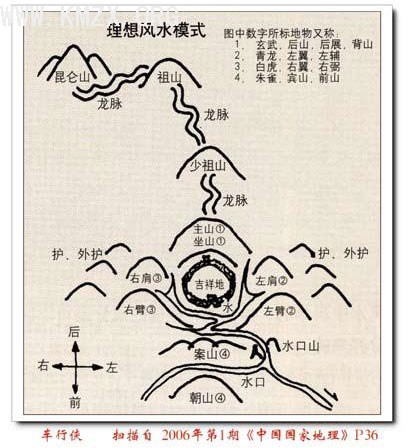

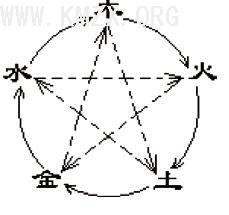

古人仰观天文,俯察地理,近取诸身,远取诸物,经上下五千年的实践、研究、归纳和感悟,形成了堪舆术。堪舆是风水的学名,堪舆术即风水术。风水不是单纯的迷信,而是中国从古代沿袭至今的一种择吉避凶的术数,也是一种流传广泛的民俗,更是一种社会文化现象,同时也是一种有关人与自然环境关系的哲学。以天地人合一、阴阳平衡、五行生克为三大原则。

中国地大物博,富含矿藏,在公元前1500年左右开始进入青铜时代,公元前500年左右开始进入铁器时代的。中国冶金史上的一个最突出的特点,是铸造技术占有重要的地位,以至于铸造既作为成形工艺而存在,又成为冶炼工序中的一一个组成部分,达到了“冶”与 “铸”密不可分的地步。因此在古代文献中往往是冶铸并称,并对中国文化产生了深刻的影响。如常用词汇“模范”、“范围”、“陶冶”、“就范”等,都是由冶铸技术衍生而来的。这种冶与铸密不可分的冶金传统,是古代世界上其它国家和地区所无法比拟的。

基本构想

此宫为方形建筑。拟为唐制。内含如下要素:

1、山海经图

以图画或沙盘重现这部富于神话传说的最古地理书

2、九州图

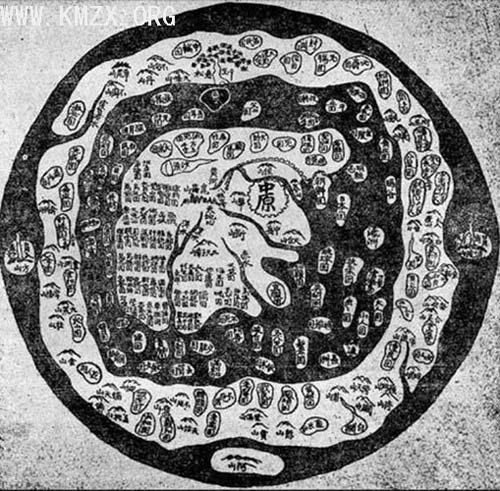

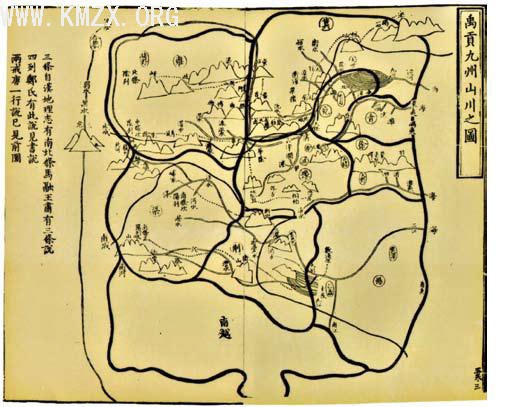

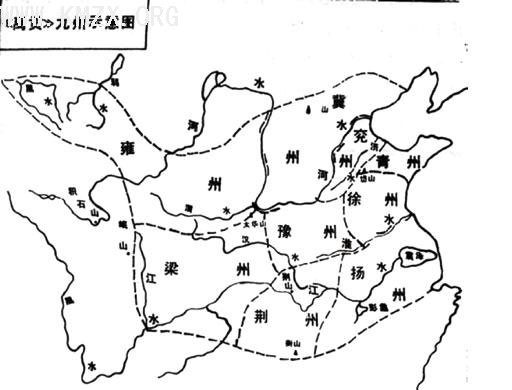

以图画或沙盘重现《禹贡》所描绘的冀、豫、雍、扬、兖、徐、梁、青、荆九州。

形势宗是堪舆两大流派之一,注重在空间形象上达到天地人合一,多以山川形势,论断于阴阳、五行生克之理,即以峦头为重,“形法”主要为择址选形之用,重觅龙、察砂、观水、点穴、取向等辨方正位。

可以以图画或沙盘复制有代表性的堪舆案例,如历代龙脉的图像。

4、理气宗室

理想风水格局

后天八卦图配天干地支图 太极生八卦图

注重在时间序列上达到天地人合一,如阴阳五行、干支生肖、四时五方、八卦九风。注重天心合运,以理气为重,效地法天,偏重于确定室内外的方位格局。可以以图画或沙盘表现典型的室内堪舆格局。

5、冶金室

陈列古代矿藏分布图、冶金原料、燃料、工具、流程、成品等。

#p#副标题#e#

C、礼乐宫

基本理念

礼自外作,乐致中和。礼乐文化传统也是一个特殊的中国文化形态。在法律和道德之外的中间地带,儒家思想家们开辟了一个广阔的礼乐人文领域。在儒家传统的人性观和教育修养观中,礼乐之学是独特的个人教育的手段和社会和谐的重要来源。此宫以此为主题,拟尽可能以实物手段再现古代礼乐制度。

支撑周朝天下的有四大制度:封建制、宗法制、礼乐制、井田制。礼乐制是周代的社会制度和文化制度。周公制礼作乐,礼乐,原为“礼”,从示,从豊,象用祭器豆中食物,祭祀神祖之形,这是礼的初义,周公对其进行革命性的变革,使其成为政治准则、道德规范和各项典章制度的总称。乐是配合礼仪活动而制作的舞乐。体现了当时的时代文明, 反映了西周极盛时期的时代特点。

礼乐制度规定了吉礼(祭礼)、凶礼(丧礼)、军礼(行军,出征)、宾礼(朝觐,互聘)、嘉礼(婚宴,加冠)等,使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序。以及后来普适化的冠婚丧祭的家礼等。

在祭祀、宴享、朝贺等场合的礼节仪式中,都规定了与之相配合的各种音乐。乐有“风”、“雅”、“颂”之分,舞有“大武”、 “勺”、“象”之别。如祀天神“奏黄钟、歌大吕、舞《大夏》”;祭地示“奏太簇、歌应钟、舞《咸池》”。举行大飨时“两君相见,楫让而入门,入门而县兴。楫让而升堂,升堂而乐阕,升歌清庙,下管象武,夏龠序兴……客出以雍彻振羽”(《礼记》)。诸侯宴使臣时,可用小雅《鹿鸣》、《四牡》、《皇皇者华》(《左传·襄公四年》)。关于乐队、舞队的编制,《周礼·大司乐》中载有:“王宫县,诸侯轩县,卿大夫判县,士特县”的规定,为了适应这样庞大礼乐机构的需要,周代设有培养人才的机构——“国子监”。在“国子监”中学习的称之为“国子”,由大司乐直接掌握教学活动。《周礼》把这些教学概括为以下三个方面——即“乐德”、“乐语”、“乐舞”,这里包含道德品质、言语进退和一些重要的乐舞教学。“国子”大多是王、公等贵族的子弟,《礼记》内则说,国子从十三岁便要入学,“学乐、诵诗、舞《勺》。成童(十五)舞《象》,学射御。二十而冠,始学礼,可以衣裘帛,舞《大夏》”。

基本构想

此宫各建筑为秦汉制。

● 礼乐馆

1、乐器陈列

按乐器制作材料区别的“八音”分类法,陈列金(钟、桡、铃);石(磬);丝(琴、瑟);竹(萧、笏);(夸+色);(笙、竽);土(坝、缶);革(建鼓、(上兆+下鼓)鼓);木(祝、铻)。

2、古乐演奏

定期或不定期请乐队演奏经典古乐。

● 礼仪馆

1、以图画或塑像方式复原各种礼仪,如重要的五礼:即吉、凶、军、宾、嘉,也就是祭祀、丧葬、军旅、朝庭盟会和婚冠喜庆等各种典礼仪式。

2、礼仪学习,教授家庭、学校的常用礼仪,如冠礼、射礼、释奠礼、束脩与释菜礼、视学礼等。

● 礼器馆

陈列祭祀、宴飨、征伐及丧葬等礼仪活动中使用的器物,如玉器、青铜器。玉礼器有璧、琮、圭、璋等。青铜礼器种类有食器(如煮肉盛肉的鼎、盛饭的簋)、酒器(如饮酒器爵,盛酒器尊、壶)、水器(如盥洗器盘、匜)、乐器(如钟、铙)。

● 礼服馆

陈列陈列祭祀、宴飨、征伐及丧葬等礼仪活动中使用的服饰,如祭服、婚服等。

D、艺文宫

基本理念

人而无文,行之不远。孔门从来重视美育和艺术教育以达人性之内在和谐。故而中国也是世界上独特的诗国,骚人雅士,代不乏人。在中华的传统语境中,礼乐可以说是审美化的人伦,而艺文则可以说是人伦化的审美。如何通过审美途径,陶冶性情,达到人性的内在和谐,继而达到社会的总体和谐,是中华文化精神的一个永恒主题。此宫以此为主题,拟尽可能以实物和图像手段再现审美传统。

自先秦起,华夏文明作为世界“轴心时代”的代表性文明之一,发展出独特的人文传统。《诗》、《礼》、《乐》为“六艺”之三,表达了儒家对美与善内在关联的深入理解。“兴于诗,立于礼,成于乐”,儒家认为,由人的真性情所生发、由美陶冶、由礼乐制度导引和规范的伦理关系才是真实、长存的。心声发而为言,雅正之言为诗,以诗歌表达内心对仁道的体会,并期望以此对世道进行批判和匡正。

艺文一道,性之所至即可为之,是能近取譬的,所以是涵养性情、自我完善的重要路径,于儒家而言,艺文向来是进道之阶,“子曰:志于道,据于德,依于仁,游于艺”,是之谓也。

基本构想

艺文宫设想以开放式的园林为格局,园林为明清风格,可以参考江南园林。内有小桥、流水、院落,亭榭廊槛,注重精巧灵秀、虚实掩映、移步换景。内设几个园区,分别容纳诗文(诗、文、赋、词等)、古乐、书画。各区内建陈设馆,精选诗文、古画、古碑帖、古摩崖拓片、古乐器置于其中,一些最具有代表性的人物可以塑像。

三个园区的桥廊、墙壁、园庭可以设计为一座开放性的碑林和碑廊。

每个分区也可设计适当的方式以其他分区的内容作为修饰。如诗文、书画馆可以播放古乐。

项目成型,进入营运后可以考虑请高水平乐队定期或不定期在古乐馆演出,请书画家在书画馆作画,请文人在诗文馆作古体诗文等具有高雅的、通俗文化活动。

E、三教宫

基本理念

中国是罕见的没有宗教战争的文化古国。各种宗教在历史上的绝大部分时期都能和平共处,和而不同。这是世界宗教史上罕见的例外。在宗教史上,中国文化是独特的有取经传统而没有传教传统的一种文化系统。

汉武帝利用政治权利把孔子学说宗教化,定儒教于一尊。隋唐时期“佛”、“道”、“儒”并称为三教,儒教体系完成于宋代,以“三纲”、“五常”为中心,信奉“天地君亲师”,“君亲”是中国封建宗法制度的核心;“天地”是君权神授的神学依据;“师”相当于解释经典、代天地君亲立言的准神职人员。《四书》、《五经》是儒教的经典,祭天、祭地、祭祖是规定的宗教仪式。童蒙入塾(学)读书,开始接受儒教的教育时,要对孔子的牌位行跪拜礼。从中央到地方各州府县建立孔庙(又称文庙、夫子庙、学宫等)。

佛教自公元初年传入汉地,接着的一个千纪中,是中国对佛教思想的主动取经和主导性探索,直至佛教融入中国思想,成为中国化的佛教。

道教是中国本土宗教,是一个以生命问题为核心的、人文性大于宗教性的本土宗教化思想体系,至今还为生命科学提供着无尽的灵感。

历史上,摩尼教、景教、耶里可温教、伊斯兰教、基督教等等先后来华,或者像佛教一样本土化而融入中国思想,或者能得到其他思想体系的宽容而自生自灭。此宫以儒释道三教为基本主题,旁及其他入华宗教和一种持存于北方民族中的萨满教。

基本构想

设儒教、道教、佛教三大殿。儒教殿为汉制,道教、佛教两殿拟选国内著名道观和佛寺为范本。

(一) 儒教

儒教殿:内将儒家富于宗教性的内容设计进去,如供奉的神灵,主要有三类:(1)以昊天上帝为首的神灵系统;(2)祖宗神灵 系统;(3)以孔子为首的神灵系统。

殿前广场:可以设置天坛、地坛、日坛、月坛、社稷坛等祭祀性的建筑。

儒藏陈列室:选择权威性的儒家典籍陈列。

(儒家道统之弘扬为中华文化标志城的总体目标,此目标已经贯串于标志城的总体设想之中。 故此宫儒教部分,惟侧重汉季的体制化儒教。)

孔子像 孔子像

(二) 道教

道教殿:可以设计为道教殿宇的风格,里面有供奉的真武、三清等。

道藏陈列室:陈列重要的道教典籍。道教历史、门派陈列室:以书册、画像等讲解道教历史与门派。

道教符箓室:以实物形式陈列道教庞大的符箓。

道教仪式:道教各种仪式的实物、书册。

道教内外丹:对道教内丹术、外丹术的实物、书册。

(三) 佛教

佛教殿:设计为佛教庙宇的风格,里面有供奉的佛陀、观音等。

佛藏陈列室:陈列重要的佛教典籍。可考虑用《大藏经》。

佛教历史、门派陈列室:以书册、画像等讲解佛教历史与门派。

佛教仪式:道教各种仪式的实物、书册。

其他各宗教的陈列室。

寺庙 佛塔

佛像 佛藏 佛藏

F、百技宫

基本理念

虽然现代实验科学并不发端于中国,然而,中国历代对人类技术的进步的巨大贡献,是世人有目共睹的。古代,我以实践为基础的科学技术在许多方面居于世界的前沿。5世纪后的千余年里,我国的科学技术一直在向前发展,而欧洲的科学技术却停滞不前。只是到了 十五、六世纪,欧洲的近代自然科学才得以诞生。

四大发明已经是家喻户晓,而道教的内外丹术和服食、行气等等修炼方式的当代生命科学意义,中医药的伟大系统这些方面,都远远未被现代实验科学所把握和理解。此宫以科技成就为主题。

丝织:以丝为原料所进行的织造和织造品。丝织的种类很多,如锦、缎、绸、绢、绫、罗、纱等几十种。丝织是我国对世界文化的重要贡献,早在原始社会时期便已开始养蚕的织造,至两汉时已作为主要的衣饰面料流行于世,织造技术和品种大为丰富。丝织代表了一种民族文化传统,虽然在历史上高贵的丝织品为贵族所享用,但却从未割断与民间的联系。有不少优秀的织造工艺和样式首先是在民间确立而流变于整个社会的。

中医:中国古代的医学理论认为,人体的阴阳保持中和才会取得平衡不会生病。若阴阳失衡,则疾病必来。致中和,假中和之气而使生命处于和谐状态,是中医的鹄的。所以“尚中”和“中和”是中医之“中”的真正含意。中医学有着中华民族固有的传统文化和哲学基础。同时它又是一门和自然科学紧密结合的医学科学。

四大发明:印刷术、指南针、火药和造纸术,是我国古代的四大发明,是我国之所以成为文明古国的标志之一。我国的四大发明在欧洲近代文明产生之前陆续传入西方,成为“资产阶级发展的必要前提”(《马克思恩格斯全集》)的四大发明,在人类科学文化史上留下了灿烂的一页。这些伟大的发明曾经影响并造福于全世界,推动了人类历史的前进。

内丹术:修炼内丹者,谓人身即丹鼎,以身中之精气为药物,以神为运用,在自己身中烧炼,使精、气、神不散而成“圣胎”。 外丹术或炼丹术是中国的道教的一种修炼方法,也是化学的雏形。同时它也对中国传统医学产生了很大的影响。外丹术包括了黄白术,也就是炼金术。最早是通过炼制铅、汞等药物来制作长生不老的丹药。开始称作金丹后来为了与内丹相区别,而称为外丹。外丹对化学、医学有重大影响。

基本构想

此馆为开放性建筑,介于唐制和明清园林之间。

● 丝织馆

丝织工具展览:纺坠 纺车 水力大纺车 踏板织机

主要织品展览:中国纺织,历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。

● 中医馆

人物室

典籍室

中药室

针灸室:针灸工具、针灸铜人

● 四大发明馆

以实物陈列为主,可收集相关古代典籍(包含当时的发明、制作、应用、影响)作为资料。

印刷术、指南针、火药、造纸术

● 内外丹馆

人物室:魏伯阳、葛洪、陶弘景等。

典籍室:陈列重要内丹、外丹典籍。内丹如《人镜药》、《灵宝毕法》、《钟吕传道集》、《大丹直指》等。外丹如《周易参同契》。

实物室:如炼丹炉、鼎等。

G、四海宫

基本理念

中国先民与古希腊先民是世界古文化中仅见的两个拥有天下观念的民族。天下有四海,四海之内皆兄弟。这是古老的中国信念,也是全球化时代中国文化必将为世界和平作出贡献的一大基点。中国文化和域外文化的沟通的历史,是一个非常重大的学术课题。此宫以古往今来的中外交往为主题。

秦汉为第一时期,中外交往多为近邻的朝鲜、日本、越南、泰国、柬埔寨、缅甸等一些国家。东汉晚期和西亚、欧洲有了正式直接往来。如张骞开通的“丝绸之路”,班超出使西域。魏晋南北朝隋唐为第二时期,中国已经成为东方的经济文化中心。成为培养人才、经济交流的中心。东亚和东南亚都有遣唐使,与中亚、西亚、欧洲甚至非洲都有比较频繁的商业经济和文化方面的往来。如波斯、阿拉伯的使节的商人大量来中国。唐朝时还有一批留居中国不回的波斯人。宋元明清为第三时期,海上运输发达,在南中国海和印度洋上中国船队是最活跃的船队。出现了一批富有远航经验的国际大游历家。他们包括元朝的汪大渊、明朝的郑和等人。同时从阿拉伯、波斯和欧洲来的大批商人中,也涌现一批世界著名的旅行家,如元朝时来华的意大利人马可波罗、摩洛哥人伊本白图泰等等。

基本构想

● 丝绸之路馆

以图画或大沙盘重现丝绸之路。以中国长安(今西安)为起点,沿渭水西行,过了黄土高原,通过河西走廊到达敦煌。由敦煌西行则分成南北两条道路:南路出阳关,沿今塔里木盆地南沿、昆仑山北麓,经古楼兰(今新疆若羌一带)等地到达喀什。北路出玉门关,沿今塔里木盆地北沿、天山南麓,经过吐鲁番、库尔勒等地到达喀什。南北两路在喀什汇合后,往西登上帕米尔高原,然后经过阿富汗、伊朗和中亚诸国,再过地中海,最后到达丝绸之路的终点:古罗马的首都罗马城和威尼斯。

● 玄奘西游馆

以图画或大沙盘重现玄奘西游的文化盛事。从长安出发,出玉门关经百里流沙(即玉门关外的莫贺延碛),由天山南路横穿新疆。越过葱岭,通过中亚,到达天竺西北部。然后由西向东参谒访问了恒河流域著名的佛教圣地和许多高僧。631年末,到达摩揭陀国,来到那烂陀寺。

● 七下西洋馆

以大型水盘、船模再现郑和七下西洋的壮举。进行大规模的远洋航行,总共到过南洋、印度洋的3 0多个国家和地区。最南到爪哇,西北到波斯湾和红海,最西到非洲东海岸,是历史上的空前壮举。

● 海上丝路馆及中外贸易馆

1、以大型水盘、船模再现海上丝绸之路,海上丝绸之路形成于汉武帝之时。从中国出发,向西航行的南海航线,是海上丝绸之路的主线。与此同时,还有一条由中国向东到达朝鲜半岛和日本列岛的东海航线。

2、以大型城模重现古代泉州、广州等著名港口的外贸盛况。

3、以大型城模再现古长安、汴京、大都等古代都城作为当时东亚的经济、文化中心,吸引亚、欧、非洲的大量商人的盛况。

● 文化交流与译事馆

1、鸠摩罗什译佛典:以梵文、汉文佛典对照的形式表现。

2、玄奘的大型译场:建大型模型再现玄奘译经的盛事。

3、鉴真对佛经的日译:表现鉴真对日本文化的影响。

4、利玛窦等传教士对汉籍的翻译:可陈列17世纪以来传教士对中文典籍的各种译本及其在欧洲的巨大影响。

鉴真 利玛窦

H、万民宫

基本理念

在远古时期,中国文化是从多元一体中产生的,在古代中国,中国文化是在多民族的互动中发展的,到世界史发展到了现代时期,形成现代民族国家的时代,中国文化在世界潮流中与时俱进,形成时56个民族共存的现代中华民族整体。万民宫就是要体现中华民族在多元一体中发生,在多民族互动中演化,在现在形成统一的由56个民族组成的中国民族,这样一个历史事实,呈现中华民族在这一巨大时空的丰富性和宏伟性。

(一)历史维度中的万民

1、史前,考古上的六大集团(根据苏秉琦理论)以燕山南北长城地带为中心的北方,以山东为中心的东方,以关中、晋南、豫西为中心的中原,以环太湖为中心的东南沿海,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部,以鄱阳湖——珠江三角洲为中轴的南方。通过石器、彩陶、玉器、岩画、考古建筑、文献,来呈现这一氏族文化的多样性,特别是在融和与形成中华民族的三皇五帝时的百兽率舞的多采景观。

2 、夏商周以来的各个时期(秦汉魏晋南北朝隋唐宋元明清)中华大地上的各民族一年处在多种方式的交往之中,从龙凤图腾到禹会万国,从秦汉时共处的民族有20多个,到明清代有近50个,

3、现代性以来,中华民族形成现代民族国家时有56个民族。

(二)万民中的典型体现

主要形象:

1、龙和凤象征的民族融合

2、禹合万国

3、赵王胡骑

4、昭君出塞

5、魏文汉化

6、文成公主

7、四郎探母

8、元代京城

9、郑成功与台湾

10、满蒙合亲

(三)现代中华56个民族的主要元素

1、蒙古族,马头琴,马奶酒,蒙古服,蒙古白节。

2、回族,回族服饰 “花儿”对唱,古尔邦节和开斋节是回族两大主要节日。

3、藏族,布达拉宫,八角街,塔葬,沐浴节、雪顿节和望果节。

4、维吾尔族,音乐史诗《十二木卡姆》,羊肉串与手抓饭,维吾尔族花帽,传统节日有肉孜节(即开斋节)、库尔班节(即古尔邦节)和诺鲁孜节节。

5、苗族,芦笙,喜戴银饰。百褶裙,斗马, “苗年”、牯脏节又称鼓社节、拉鼓节、祭鼓节,是苗族地区盛大的传统祭祀节日。

6、彝族,长诗《阿诗玛》花包头,彝族最隆重的节日火把节。

7、壮族,壮锦,铜鼓艺术,歌节(三月三是壮族人民的传统节日,对歌又是三月三的一项主要活动。