■本报记者 孙丹青 刘敦亚 通讯员 陈雷

1月13日,“寻找最美乡村医生”大型公益活动颁奖典礼在央视播出,来自全国各地的18名乡村医生代表出席了颁奖礼,这其中有一个身影需要我们特别关注,那就是来自济宁微山县微山岛乡墓前村的张波。

在岛上行医的17年时间里,张波一直坚持“先看病、后付费”,时常自掏腰包送患者到岛外就医,村民欠他的医药费已经达到了43万元,而他不得不从农村信用社贷款维持卫生室的运转。与一些功利熏心、皆向钱看的医护工作者相比,村民眼中的张波是个好人,“心善”、“不贪财”,“医者父母心”的行医准则更是赢得了大家的信任和尊重。

1.

“踏踏实实蹲在卫生室”是回来最想做的事

1月18日下午4点左右,记者驱车赶到微山县委办公室,见到了刚刚从济宁参加报告会回来的张波。说起上午的活动,张波腼腆地笑了笑,他说看到会场上悬挂着“全市向张波同志先进事迹学习”的条幅时,当场就傻眼了,“咱哪有什么先进事迹,只不过是每个乡村医生都在做的。”

为了不夸大其词,张波将大会准备好的发言稿悄悄搁在桌上,只是向在场人员简单地讲述了一下自己从上学到工作的经历,事后再回想起当时的情形,张波还显得特别不好意思,“今天讲话憨得干净的”。在记者与张波初次见面,交谈的近一个小时中,他的手机响了好几次,多是病号打来找他瞧病、挂针的,张波说接到病人电话,不能及时赶回去,他心里头着急,身上都出汗了。

当被问到从北京领奖回来,最想做的一件事是什么时,张波的表情从轻松变成了严肃,“在中南海与中共中央政治局常委、国务院副总理李克强座谈时,他意味深长地表示,乡村医生不是赤脚医生,是在行大道”,张波告诉记者,副总理的讲话有一定的韵味和含义,尤其是“行大道”三个字深深打动了自己的心。

自从北京得奖回来,别人都认为张波会很高兴,但结果他却笑不出来。张波说,他自下了高铁,心情很沉重,“从言语上怕说大了,从工作上怕出错,觉得担子更重了,万一出什么事,自己都不能原谅自己”,回家后他最想做的是把心态“弄平和”,留出充分的时间全心全意看病号,“踏踏实实在卫生室蹲住”。

张波说,有时候不是病情耽误病人,是大夫耽误病人,做什么事都要对得起自己的良心,在群众心目中升旗不易,“当老百姓降了半旗,哪怕一生的努力也升不上去”。

2.

想不到自己的名字竟然被陈竺部长脱口而出

1月3日到达北京、4日参加颁奖典礼彩排、5日在中南海与李克强副总理座谈,很少出远门的张波聊起他的北京之行,就犹如在报告会上讲话的状态一样,“憨得干净的”。

记者见到张波时,他上身穿了一件厚棉袄,是妻子的弟弟在前年买的,里面套了件红色毛衣,下身是条绒裤,脚上是一双绒布面的棉鞋。据其介绍,17日那天他去沟南村看病号,在帮病人抽尿布的时候,不小心将上面的粪便甩了出来,把去北京时穿的那条裤子弄脏了,除裤子外,当日记者看到的行头和他彩排时穿得一模一样。

穿戴朴实无华也没出错,却让张波遭遇了两次尴尬。采访中,张波和记者聊起了彩排的场景,先是化妆、梳头,然后到演播大厅等候,“虽然年纪不小了,但却没怎么出过门”的张波没意识到冬天的演播厅也很热,而他也没想过带一件外套,结果18位嘉宾里就他一个人还捂着大棉袄,再一看欧阳夏丹、郎永淳等主持人都是着夏装出场,虽然身上很热,但他又不敢脱衣服,以至于热坏了,“妆花了,淌了一脸”。

彩排结束后,突然听到演播大厅里通知,5日下午一点,李克强副总理要在中南海接见18位乡村医生,所有与会同志不能穿着臃肿。“穿着不能臃肿,不就说的我嘛,可脱了这个袄,我就不像样了,”听到这个消息的张波,急得像热锅上的蚂蚁,赶紧给导演打电话,最后等到彩排结束凌晨一点多的时候,张波在工作人员的带领下,急匆匆地去长安商场花八百块钱买了一件外套。

在遭遇尴尬的同时,张波也收获了欣喜。在当晚的彩排中,卫生部部长陈竺和其他领导前来看望18位乡村医生,令张波没有想到的是,等到与领导握手、合影时,陈竺部长忽然隔过前一排人,主动伸手向他打招呼,更令他想不到的是,陈竺部长竟然对自己来自哪里、叫什么名字脱口而出,“我在电视上见过你,你是微山岛上的张波。”事后,张波告诉记者,陈竺部长特别朴实,“平易近人的就跟他家还有地一样”。

而在第二天中南海的座谈中,每位乡村医生都有简短发言,在李克强副总理接见时,张波自报家门:“我是微山湖张波”,李克强笑着点点头说:“知道知道,央视走基层节目我都看过,扎实工作,继续努力,好好干”。为了更加深入地交流,李克强副总理特意交待工作人员,将之后的国家医改二次会议推迟,原本只有21分钟的座谈会延长了半个小时。

3.

夫妻二人想法一致 奖金捐给三个病号

1995年从济宁医学院毕业后,张波被分配到济宁新华外科医院,当得知父母和岛民在岛上看病难时,他毅然辞掉了城里的工作,决心回家乡微山岛开办卫生室。为了让所有人都能看上病,张波一直坚持先看病、后付费,“有钱的给钱,没钱的记个账”,而这一坚持就是17年。微山岛上有14个村庄,4000多户居民,如今80%的岛民都是他的病号,“谁一进门就知道用什么药”,张波说,对于村民的健康状况,他心里有本活档案。

张波告诉记者,他一生行医,现在和将来要走的每一步都离不开自己的老师,原新华医院医生姚希贤,当年回乡开卫生室,是恩师给了他最大的支持,“大医院不缺你一个,到边远的农村去肯定能干好”。随后,张波从老师的医院里拉了一车药,价值一万八千六百零四元,下决心一定要干好,“要是干不好,要死的心都有了”。除了物质上的支持外,姚老师还告诫张波要“三分行医、七分做人”,张波说他思考了一辈子,也没能理解这句话的意思,“肯定不是简单地使用体温表、望闻问切,我现在的理解是凭良心与每位病人沟通。”

卫生室开起来了,但却并非一帆风顺,由于药价低廉,张波的卫生室受到同行的排挤,一百多名百姓联名摁手印到县卫生部门请愿,这才留住了他的卫生室,由于在村民眼中威望很好,2011年,张波被公选为墓前村村主任。

王丽萍是张波的爱人也是他的同事,两人结婚时,“三金没买、见面礼也没给”,王丽萍认为有卫生室在,以后的日子肯定好过,但当她嫁进张家才感觉“上当了”,看病哪有不要钱的,不仅不要钱,还往里头贴钱,王丽萍对丈夫的做法始终想不通。直到2005年丈夫外出就诊出了意外,经历过死里逃生的考验,她看世界的眼光也发生了变化。“原来嘴上说理解,心里还是不情愿,人家欠咱的钱没事,就是不想欠人家的钱,但是不借钱不贷款,卫生室运转不下去,”王丽萍说,现在对他们一家人而言,贷款已经不是心思了,只要人活着,心里可轻松、踏实了。从济宁参加完报告会,张波领回3000元奖金,他打电话向妻子征求意见,想把这些钱捐给岛上三个重病号,王丽萍说:“你跟我想的一样!”

4.

“得奖状了”也没变“更朴实、更踏实了”

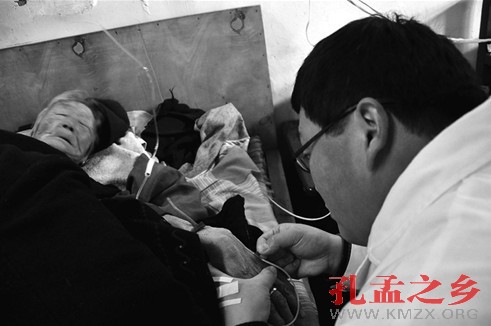

19日上午,记者跟随张波来到微山岛墓前村卫生室,没来得及喝一口水,张波就开始忙碌起来,给孩子量体温、帮老人牵引。十点左右,张波突然接到电话说,86岁的刘汉华老人一夜没有睡觉,憋坏了。撂了电话,张波拿着医药箱一路小跑赶到刘大娘家,量体温、测血压、听心率,“血压高、心率不齐,挂吊针”,临走也没说要钱的事。

4年前,墓前村的老党员高朝苓,与人打架导致颈部受伤,家人带他检查后发现是颈椎骨癌,到现在高大爷还不知道此事,每天到张波的卫生室打针,张波也经常去看望高大爷,经过精神治疗和心理疏导,张大爷依然乐活。在张波的卫生室里,记者见到了高大爷,他说张波这个人,很难找,“有急病号,他联系车,自己带着钱,俺乡里有钱也看病,没钱也看病,俺一个微山岛都来这看病,他心善、不贪财,带着俺去济宁、徐州,他这个年纪这么心善的还真不多。”高大爷说,张波出车祸那年,自己都掏不出来医药费,他和其他4位村民帮忙收账,虽然集了3万多,但还有38万元的账没收回来,“谁也想不到会有那么多。”

带孩子前来看病的田庄村民刘铭说,他在电视上看到颁奖典礼,张波医生最美的地方是真正让看不起病的老百姓看得起病。正在输液的墓前村村民姚良徐说,张波入选最美乡村医生,是他多年来诚诚恳恳为百姓、呕心沥血得到的,“从他干卫生室到现在,有口皆碑,中午连饭也吃不上,很多困难户过世了,欠得账也烂掉了,最让人感动的是为急病号垫钱”,姚良徐说,张波没把钱看得那么重要,“哪有医生看病不得利益,还往里贴钱的,他把医德放在第一位,西安的书法家杨克忠为他题了四个字‘大爱无声’,他的大爱很低调”。

在墓前村卫生室里,记者还见到了沟北村村民卢香玉,去年8月,卢香玉的丈夫陈向被查出淋巴瘤,现在济南肿瘤科住院治疗,由于家庭贫困,中途给张波打电话说出院,不想活了,随后张波发动亲戚、朋友、战友捐钱,在卫生室里,张波当场从信封里掏出一千块奖金递给卢香玉,“要是不够,随时打电话联系,我帮你想办法。”

在诊断室里,趁着休息的空当,张波和村民一起翻看在北京拍的照片,来自微山岛万庄的姚良娥说,“得奖状来了吧?你应该把照片裱起来,像婚纱照似的挂上,这就是荣誉,不是炫耀,让大伙知道美就是这样的。”姚良娥说,张波不光是医生,还是家庭医生,她通常跑一里多路来看病,张波的手机号更是张口就来,“医者父母心,他不可能变,他一心为病人,更朴实、更踏实了”。