发掘单位:山东大学考古系、山东省文物考古研究所、济南市考古研究所

发掘领队:方辉

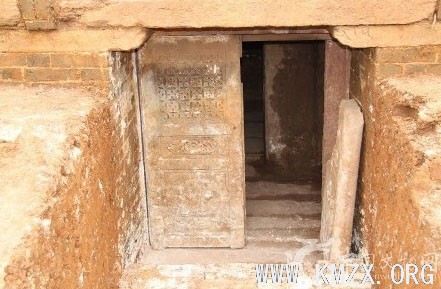

为进一步了解大辛庄遗址的文化内涵,配合大遗址保护规划编制和学生实习,经国家文物局批准,2010年3~12月,山东大学考古系与山东省文物考古研究所、济南市考古研究所联合组成考古队,对济南市大辛庄遗址进行了为期10个月的发掘。本次发掘区域分别位于蝎子沟东西两侧,总面积为2000平方米,共揭露商代灰坑252个、灰沟19条、墓葬141座、房址5座、窑址3座、灶2处、水井1座,获取陶器标本2359件、骨器和骨料1092件、蚌器和角器102件、石器和石料290件、玉器17件、青铜制品206件、原始瓷器标本27件,并采集大量动植物和土壤样品等自然遗物。其中蝎子沟以西主要为生活区,出土了丰富的日常生活遗物;蝎子沟以东揭露一处商代墓地,并发现一处回廊式夯土建筑基址。

本次发掘的商代墓地年代跨商代前期晚段至商代后期,墓葬按时间延续可分为两类。第一类墓葬墓圹较大,时代为商代前期晚段,虽大多早期被盗掘,但残存随葬品仍反映出其当时应属高规格墓葬。举两例说明:M139,墓室长3.22米、宽2.24米、存深1.57米,方向220°;可辨殉人3具,葬具为一棺一椁。早期盗洞中可见大量铜片和金箔片,清理随葬品18件,包括青铜器14件、石磬1件、玉器2件、涂朱圆陶片1件,其中一件铜鼎和铜钺,器形较大,器身厚重;一对铜盉,纹饰精美,器形独特,前所未见。该墓葬出土器物规格之高,组合之齐全,为同时期我国东部地区所仅见。M216,墓室长3.8米、宽2.2米、残深2.8米,墓向217°,有殉狗6具、殉人8具,在西侧二层台殉人身下约0.1米处发现有整齐排列的11个铜泡,早期盗洞中有大量金箔碎片和绿松石片。

第二类墓葬时代为商代后期,墓向多在190°~220°之间。铜器墓出土礼器组合以觚、爵为主;兵器组合包括戈、矛、刀等;陶器组合为鬲、豆、簋或鬲、豆、罐等。墓底多铺朱砂,均有腰坑,盛行殉狗。小型墓墓圹较小,随葬陶器有单件鬲或盆,或鬲、盆等陶器组合。铜器墓举两例说明:M225,墓室长3.3米、宽1.86米、存深4.2米,葬具为一棺一椁,棺椁间有殉人1具。随葬品共23件,其中青铜器16件、玉器3件、陶器3件,组合为鬲、豆、簋。其中青铜觯和小鼎铸造精美,纹饰复杂,表现了当时极高的工艺水平。小鼎的口部内侧和其中一件铜爵的鋬下铸有“ ”字铭文,其性质应为族徽。M256,墓室长4.12米、宽2.2米、残深4.45米,西侧熟土二层台上有殉人骨架一具,葬具为一棺一椁。随葬品共36件,其中青铜器共31件、玉器1件、贝饰1件、陶器3件,组合为鬲、豆、簋。其中一件青铜双鸮卣,造型生动,做工精美,在山东地区同时代的考古发掘中极为少见。

此次发掘还发现一座面积较大的夯土建筑基址,编号F61,夯土台基呈长方形,方向为北偏东25°,复原长度东西约23米,南北约11米,总面积约253平方米。从已揭露部分柱础石排列情况,可推测F61四周均有回廊,回廊南北宽约2.5米,东西宽约2米。这种回廊式大型夯土建筑在大辛庄遗址尚属首次发现。F61遭后期严重破坏,仅残存垫土、柱洞和柱础石,出土物很少。从地层关系初步分析,F61年代大约属于大辛庄第五期,约当殷墟二期。

大辛庄遗址本年度发掘收获甚丰。以M139、M216为代表的一组商代前期晚段贵族墓葬,有的虽遭严重盗扰,但仍可判明墓主人的高贵身份,充分显示了大辛庄遗址在商代前期的重要地位。M225、M256是目前所见该遗址规格最高的两座商代晚期墓葬,加上时代稍早的大型建筑基址F61的发现,说明商代晚期大辛庄遗址在商王朝对东土的经略中仍占有极其重要的地位。“ ”是商代末年征夷方战争途经之地,带有“ ”字铭文的青铜器以前曾在鲁南的兖州出土,此次在地处鲁北的大辛庄遗址发现,对于研究商代末年征夷方战争的地点及路线,提供了新的实物及文字资料。此外,发掘收集的大量自然遗物标本,也为研究当时的生态环境、食物结构和动植物遗存的文化含义提供了一批珍贵资料。毫无疑问,上述发现将会极大促进商代考古与历史研究。

专家点评

点评人:许宏 中国社会科学院考古研究所研究员

大辛庄,商王朝东渐的重要桥头堡。

它崛起于商代前期的大扩张浪潮,像一颗钉子楔入东夷文化广袤的板块。此后,随着王朝都城由郑洛地区迁至豫北冀南,商文化在南、西、西北等多个方向取守势甚至大范围收缩。唯独向东,几乎一直保持着进取的势头。显然,这与大辛庄这处一直屹立至晚商的重镇是分不开的。

这样的战略与历史位置,也就使得大辛庄想不成为学界关注的焦点都难。我们也就能够理解,为什么它的每一次发现都那样地牵动人心:30万平方米的聚落规模,商都以外首次出土的甲骨卜辞,成片的墓地和随葬铜、玉礼器的贵族墓……它们就是文献中“征蓝夷”、“征人方”的遗存吗?

更加饶有兴味的是,文字和铜、玉礼器等高等级的遗存所显现出的浓厚的商文化气息,与陶器等日常用器上洋溢着的土著风格形成了鲜明的对比;而在有些器物上,却又你中有我、我中有你。这大大激发起了人们的好奇心:商人对东方的经略,究竟采取的是什么模式?与取代它的周人经略齐、鲁时有何异同?甚而,重镇大辛庄及其周围,究竟哪些遗存属于“夷化”了的商人,哪些又属于高度“商化”了的夷人?外来者与土著如何相处?

这些问题,都有待回答。秉持着有一分材料说一分话的理念,考古人对公众好奇提问的回答似乎永远是:我们的结论还需要更多的材料来支持。就大辛庄而言,新的发现让考古人勾画商人东渐历史图景的底气更足了:通高50多厘米的大铜鼎、高近30厘米的大铜钺,使得不少学者推测其墓主人应当就是或至少是接近东征最高军事指挥官了;加上带有回廊的大型夯土建筑基址,以及铜器铭文上所展现的更为丰富的历史地理信息,让人有理由相信大辛庄应当就是商王朝经略东方的统治中心。

|

山西翼城县大河口西周墓地

山西翼城县大河口西周墓地是新发现的一处西周封国墓地,发现的众多青铜器铭文中的“霸伯”是这里的最高权力拥有者。“霸”是其国名,“霸”国未见于传世的文献记载,山西省考古研究所副所长谢尧亭在报告中指出。铭文资料显示,“霸”与晋、北燕、芮等国曾有往来。在大河口墓地,商、周文化因素都比较明显,自身特色也很鲜明。墓葬时代横贯西周,晚期已进入春秋初年。大河口墓地的发现为研究西周分封制度和西周史提供了重要资料,对探讨诸侯制度具有重要意义。

山西翼城大河口西周墓地

发掘单位:山西省考古研究所、社科院考古所文保中心、临汾市文物局、翼城县文物旅游局。

发掘领队:谢尧亭

汇报人:谢尧亭

2007年5月,大河口墓地因被盗被发现,同年9月至次年5月进行了考古勘探和试掘,2008年9~12月进行了全面普探,2009年5月至2011年5月进行了大规模抢救性发掘。大河口墓地位于山西省南部翼城县城以东约6公里处,墓地四周除了西北部与西侧台地相接外皆为沟壑,浍河干流和支流分别萦绕其西、南两侧流过,地势为北高南低的向阳缓坡地,北方为太岳山余脉二峰山,东、南方为太行山余脉翔山,西部为凸起的丘陵山地,西南为浍河冲积谷地。在墓地周围发现了几处不同时期的遗址,其中西周遗址位于墓地西南约0.5公里处。墓地分布面积约4万余平方米,埋藏西周墓葬约1500余座。

大河口墓地发掘面积15000余平方米,发掘西周墓葬585座,车马坑24座,东周灰坑和窖穴55座,东周房址1座,宋、明、清代墓葬各1座。585座西周墓葬中青铜容器墓葬48座;锡器墓葬10余座;陶器墓葬333座;小件器物墓葬108座;无随葬器物墓葬83座。墓葬形制均为长方形土圹竖穴,多口小底大。绝大多数为东西向墓葬,以头向西为主,计540余座,头向东墓葬30余座,南北向墓葬仅4座。墓葬间很少发现有打破现象。车马坑均位于大中型墓葬的东侧,除1座为南北向外,余均为东西向。部分墓葬发现有脚窝和生土二层台,个别墓葬有壁龛,葬具为一棺、一棺一椁或二棺一椁。墓主多为仰身直肢,个别为仰身屈肢,未发现俯身葬式。发现腰坑和腰坑殉狗的墓葬较多,未发现殉人。随葬器物多放置在墓主头前。大中型墓葬以随葬青铜器为主,小型墓葬以随葬陶器为主,青铜器种类丰富,食器、酒器、水器、兵器、工具、车马器和乐器等都有发现,陶器组合主要有鬲,鬲罐,罐,鬲盆罐等。玉、石、骨、蚌器、贝和串饰较多,部分墓葬随葬锡器或漆器,个别墓葬发现有金器。共发现青铜容器近220件,锡器约50余件,陶器600余件,总计出土各类文物15000余件套。

大河口墓地特征鲜明,大中型墓葬未见有明显的夫妻并穴合葬现象;空间排列也没有明显的规律;除了M1有斜洞外,其余墓葬均未发现;墓主以头向西为主;有腰坑和殉狗的现象,但无殉人;墓主葬式以仰身直肢葬为主,未发现俯身葬;车马坑位于主墓的东侧,绝大多数为东西向;大型墓葬随葬青铜器较多,且有使用日名的习俗;部分墓葬随葬锡器较多;大型墓葬随葬青铜容器数量众多。铜器铭文显示的“霸伯”是这里的最高权力拥有者,“霸”既是地名,也是其国名或族称, “霸”器已见于传世的青铜器鼎簋和曲村墓地的墓葬M6197中,但“霸”国不见于传世的文献记载。从埋葬习俗看,大河口墓地商、周文化因素都比较明显,自身文化特色独具。墓葬时代横贯西周,晚期进入春秋初年。其人群应为狄人系统的一支,是被中原商周文化同化的狄人人群。

大河口墓地出土了大量青铜器、漆木器、玉器等重要文物,墓圹斜洞是继横水墓地之后的又一次发现,大量的漆木器为北方地区西周墓葬所罕见,M1出土的漆木俑是目前我国发现最早的漆木俑,更为重要的是发现了一个不见于传世文献记载的西周封国“霸”国,在多件青铜器的铭文中记载“霸伯”或“霸”与西周王朝和晋、燕、倗等国之间有交往关系。特别重要的是,大河口墓葬资料显示大河口人群属于狄人人群,戎狄与华夏人群的融合是两周历史和考古研究的重要课题,而大河口墓地的发掘资料显示,至少在晚商时期这支狄人人群已经与华夏文化交融在一起了,直到西周时期还保留有明显的自身文化特征。“霸”与“格”为同字异构,在大河口墓葬中发现“霸”与“格”写法相似或相同,二字古音相通,这为我们理解西周古国增加了新证,为不见于文献记载的霸和格国族的传世器物找到了归属地。总之,随着研究工作的进一步深入,大河口墓地的价值愈加彰显,这批资料对于研究西周时期的政治、经济、文化和社会都将提供独一无二的宝贵资料,其意义和价值非常巨大。

专家点评

点评人:刘绪 北京大学考古文博学院教授

大河口墓地的重要发现有以下几个方面。

其一,在西周至春秋早期墓地中,该墓地规模之大、保存之好、时间之长、规格之高在全国罕见。大概只有天马-曲村遗址的墓地可以同时具备这四个条件。

其二,由于保存完好,故从多方面提供了周代埋葬制度的重要信息。今后大凡研究周代埋葬制度,大河口墓地的材料是必不可少的。

其三,该墓地出土青铜器甚多,铜器铭文显示,这是一处名为“霸伯”的宗族墓地。“霸伯”史料不载,本发现可补史缺。

其四,该墓地有诸多特殊现象值得关注,如墓口四角有斜洞、多见腰坑与殉狗等,与近年发掘之绛县横水西周墓葬相同而与天马-曲村西周墓葬有别。三处墓地分别属“霸伯”、“倗伯”和包括晋侯在内的晋国宗族墓地,三者可谓彼此相邻。这对探讨周代分封与族群关系至为重要。

其五,丰富的各类随葬品为探讨周代墓葬器用制度的方方面面提供了难得的资料,包括青铜器、玉器、陶器、漆木器等。有的发现珍贵而罕见,如1米多高的漆木人俑时代最早,且为西周仅见;铸有“燕侯旨”铭文的燕国铜器为第一次发掘出土(传世铜器有“燕侯旨”鼎,分别在日本与上博);记述霸伯与王室重臣芮公、井叔关系的长篇铭文前所未见,等等,不胜枚举。都是全新的材料。

总之,大河口墓地的发现,是继曲村墓地、横水墓地之后,西周考古学史上又一次重大发现,其学术意义和价值将随着资料的公布与研究的深入日显重要。

#p#副标题#e#

|

江苏苏州市木渎春秋城址

江苏苏州市木渎春秋城址:为解决苏州市木渎盆地及其周边地区古城址、墓葬等遗址群的时代、布局、性质和人地关系等学术问题,中国社会科学院考古研究所与苏州市考古研究所联合对苏州西部山区及周边地区先秦时期遗存进行了综合考古调查、发掘。

江苏苏州木渎古城遗址

发掘单位:中国社会科学院考古研究所、苏州市考古研究所

发掘领队:徐良高

木渎古城址位于苏州市西南部的山间盆地内,包括苏州市吴中区木渎镇、胥口镇和穹窿山风景区三个乡镇的部分地区,四周环绕一圈山脉,通过四个山口与外相通。西南通过胥口与太湖连通。

自2009秋季以来对该城址开展的大规模考古调查和发掘工作,到目前为止,基本确定了古城址的年代和范围,发现了若干处重要的遗存,对城址结构有了初步的了解。

城址呈不规则形状,城墙大致沿盆地边缘而建。北城墙位于木渎镇的五峰村一带,残长1150米。城墙横截面呈梯形,上宽12.9~15.35米,底宽22.3~22.35米,现存最高处3.2米,堆筑而成。外侧城壕与城墙的走向一致,宽约15米左右,总长约1050米。另发现一处水门遗存,豁口处水道宽约13米。

南城墙位于胥口镇的新峰村一带,城墙总体呈东西走向,总长约560米,在西端有一豁口,由此处城墙拐向南,形成“两墙夹一河”的布局。向南延伸部分城墙长约360米。城墙现存地表墙宽15~45米,也是堆筑而成。两段城墙之间的河道宽约12.3~13.9米,东北段呈东北-西南流向,南段拐为南北流向。河道内淤积层出土物包括印纹陶片、瓦片、铜镞、原始瓷碗、陶钵、木构件等遗物,显示其使用时期为春秋晚期。已钻探发现的河道总长约850米。

南城墙外东南侧发现淤土堆积,北边缘与城墙大致平行,南侧通向太湖。初步推断此片水面与城墙同时,即在城墙修建和使用时,在城墙的东侧和南侧分布着大片的天然水面,即城址东南侧的自然界限。南北两道城墙之间相距约6728米。

盆地东部的刘庄木东公路附近和西部的堰头村一带分布有推测为东、西城墙的遗迹,相距约6820米。

城内布局:合丰村一带发现小城址一座,呈圆角长方形,东西长约460米,南北宽约430米,面积约19万平方米。多座土墩位于城址的北侧和东侧,呈一线分布,构成小城的城墙,长约600米。城墙外侧有环绕城壕。马巷上一带有大面积的石器作坊遗址,可见陶片、大量石制品半成品,成品等。廖里、横泾郎、上堰头村一带分布着东周时期遗址,其中在廖里地点的发掘发现了东周时期和马桥时期的遗存。

据调查,城内尚存土墩遗址235处,较密集地分布在五峰、新峰、廖里和合丰村几处。土墩形状不一,高度不一。在不少土墩的堆积中采集到东周时期的几何印纹陶片、原始瓷片等遗物。其中,对D157的发掘,发现了东周时期建筑基址的线索,结合南水门河道内出土的板瓦残片、木构件等可以认定城内原有大型建筑基址。

依据出土陶片特征、地层堆积关系和城墙等遗迹的结构特征,可以判断木渎古城建于春秋晚期。城址周边分布着大量两周时期的遗存,包括规模、等级不同的小城、遗址聚落,如鱼城、越城、张墓村遗址等,数量众多、等级不同的土墩墓与石室土墩墓,如真山、树山、阳宝山、鸡笼山大墓等,以及严山玉器窖藏、多批多地点零散出土的青铜器,等等。

依据对考古调查和发掘的城墙、城门、护城河、建筑基址、手工业作坊遗址、一般居址、墓葬、窖藏等各类遗存的年代、等级和性质的研究及对由各类遗存所构成的聚落群的综合分析,可初步确认木渎古城是一座春秋晚期具有都邑性质的大型城址。

据《史记》等文献记载,东周时期,吴国曾建都于苏州一带。木渎古城的发现解开了苏州一带东周时期大规模、高等级聚落群的核心遗址在哪里的谜题,为春秋晚期吴国都城的探索提供了至关重要的考古学证据。

从学术研究来看,吴文化作为两周时期的一支重要的地方文化,在中国东南地区发展史上占有重要地位,对中国古代多元一体民族国家文化史的形成与发展做出了重要贡献。但迄今为止,吴文化的研究还很薄弱,诸多基础研究尚需强化,如东南地区的两周时期考古学文化序列的建立,吴、越、奄、邗等多个政治体的考古学文化面貌的全面掌握,各政治体之间相互关系的厘清,等等。其中中心性聚落是认识当时社会与文化,探讨以上诸问题的关键之所在,纲举目张。木渎古城的确认证明了吴越文化地区大型城址的存在。城址规模大,遗存丰富,为东南地区两周时期的考古学文化研究提供了一个关键基点,进而为深入探讨吴越地区诸多历史问题提供了重要的考古学资料。

本项目是首次以区域调查和聚落考古的思路对吴越文化区的遗址进行系统、全面的调查、发掘和研究,推动了吴越文化考古由重在墓葬发掘、研究转变到聚落视野下的区域考古的学术思路转变和研究深化。

另外,本项目秉持了发掘与保护并重,学术研究与当地文化建设想结合的理念。本项目的开展和木渎古城的确认,对于推动苏州地区东周时期文化遗存保护的范围划定、机制建设和规划的制定与实施将起到极大的促进作用。

专家点评

点评人:宋建

上海博物馆研究员

上溯约2500年,今天的苏州地区发生过许多影响吴地社会进程的重大事件,夫差、勾践、西施的名字耳熟能详,为今日吴人津津乐道。吴越历史舞台的中心在哪里,多年以来一直是学者与公众共同关注的焦点。尽管古籍文献对此有所记载,但是多语焉不详,有的虽言之凿凿却只是演义。

数十年来,当代考古学家为拂去时间留下的尘埃做出不懈努力,在苏州周边的真山等地发掘出封土高耸、葬具复杂的大型墓葬,严山出土了埋藏大量玉石礼器的窖藏,何山发现吴国青铜器。这些考古发现不仅是认定春秋晚期吴国中心不可或缺的铺垫,更是吴越历史舞台的重要组成。建于春秋晚期的木渎城址的确认,为上述一系列发现找到归宿。大型城市是社会的中心,高墙、城壕、水道、陆路是古代城邑的构成元素。考古学家以钻探、发掘等方式,发现了木渎城址的城墙、城壕、石板道和水路等,一座大型城址已经显露。这座规模宏大、堪称都邑的城址面积达24平方公里,依托自然而建,为山水所环绕,充分展现吴人因地制宜的建城思想。城址之外的更大范围内分布众多不同规模的聚落、各等级的墓葬,构成以都邑为中心的聚落群体。

木渎春秋古城的发现是吴文化研究的重大突破,为吴文化课题的深入提供了新材料,具有极其重要的学术意义。以城址为中心的聚落群在寸土寸金的苏南地区必将被完整保存,通过考古学家的田野工作,公众将会从考古遗存中探寻更加形象生动的吴越历史。

|

陕西西安凤栖原西汉家族墓地是我们可以看到的等级较高、墓主可考、规划有序、时代延续较长的西汉家族墓地。这座可能是西汉富平侯卫将军张安世的大型主墓在考古过程中揭示出系统完备和筑造精细的墓园,该墓园不仅有大墓、从葬坑、夫人墓、祠堂等核心内容,而且还有兆沟、道路和排水等完备的辅助系统,在王侯级别墓园的考古发现中,这是极少见的。

专家点评

点评人:赵化成

北京大学考古文博学院教授

秦汉时期,特别是汉武帝以后,中国古代社会面貌发生了深刻变化,从考古学文化观察,即由此前的“周制”转变为“汉制”,而“汉制”的一个重要特点便是家庭、家族墓地的兴起。有关汉代家族墓地的考古发现尽管已经比较多见,但大多数由于被盗严重或是发掘不完全、墓主身份难以确定、墓葬等级较低等原因,致使我们对汉代家族墓地的认识还十分有限,而陕西西安凤栖原西汉家族墓地的全面揭露,终于使我们看到一个等级较高、墓主可考、规划有序、时代延续较长的西汉家族墓地,从而为研究汉文化乃至汉代社会结构提供了极为难得的资料。

西安凤栖原西汉家族墓地已连续发掘三年,清理了可能为西汉富平侯卫将军张安世的大型主墓以及从葬坑6座、中小型附葬墓11座;揭露出完整的墓园、高规格祠堂建筑、壕沟、道路、排水道等各类遗迹。在墓葬和从葬坑内出土了大量文物,包括金银饰件、青铜器、铁器、陶器、原始瓷器、陶俑、玉器、封泥、印章等各种遗物3000余件(套),具有很高的历史、科学和艺术价值。其中,六座甲士俑从葬坑,不仅兵俑数量多,兵器配置齐全,还出土了数量可观的军职印章,对军事史研究有重大价值。此外,编号为M1的附葬墓未被盗扰,保存完好,随葬品甚为丰富,现正在清理过程中,我们期待着有更重要的发现。

[NextPage]

陕西西安凤栖原西汉家族墓地

发掘单位:陕西省考古研究院

发掘领队:张仲立

凤栖原西汉家族墓地位于西安南郊的凤栖原上,2008年8月开始考古发掘工作,2009年由配合基本建设考古发掘转为主动性的课题研究发掘,至今三年。

一、墓地布局

该墓地面积达6万多平方米,规模大,规格高,主从分明,序列整齐,时代自西汉中晚期延续至王莽时期。墓地核心区域是一平面略呈方形的墓园,墓园周围有规律向心祔葬12座中、小型墓。

二、墓园

墓园,东西长约195米、南北宽约159米,由“甲”字形大型墓M8及其从葬坑K1~K6、中型墓M25、高规格祠堂建筑基址、道路、排水道以及4条兆沟等构成。

大墓M8位于墓园中心,长65米,宽24.5米,深15米,土圹,由主椁室、前椁室、3个耳室和1条长斜坡墓道组成。两椁室皆为外砖椁内木椁的重椁结构,砖椁木椁间都置25—30厘米厚的积碳。耳室皆土圹木椁。M8不仅结构复杂独特,筑造亦极精致,留有许多关于筑造过程以及版筑、用绳等技艺的痕迹证据。

M8主椁室被盗,然仍出土9枚玉璧及玉衣残片等重要文物,耳室也出土数百件精美文物,包括几十件精美早期瓷器等。

从葬坑共 6座,分别置于M8东西两侧,为南北向的长条形,共长120多米。坑内从葬有两千多件陶质和木质的甲士俑以及其它文物。陶、木俑编列整齐,佩挂齐全,有铁质戈、戟、矛、剑以及青铜弩、镞等。木俑区域的青铜钟、钺、印章以及旗帜痕迹,尤其是成套成组出土的量器、衡器以及计时器等,有极高的认识价值。

夫人墓(M25),主室被盗严重,耳室保存完好,出土有许多精美的早期瓷器和车马器。

祠堂建筑在M8东约80米处,其一号建筑基址是面三进五的方形堂室,边长19米,现已清理出较为完整的台基、柱础、门道、回廊、踏步、散水等遗迹。祠堂出土的“长乐未央”瓦当和回字花纹砖与杜陵同类遗物极相似,标志它有着特殊的际遇和地位。

墓园还有道路和排水道遗迹。道路位于墓园北部,连接着主墓与祠堂;排水道则位于大墓封土的东侧,是建墓初期的保护设施之一。

三、祔葬墓

祔葬墓位于墓园外侧,墓道均朝向主墓,有明确的向心特征,时代从西汉中期一直延续到王莽新朝。这些墓葬包括规制较大的积石积沙墓、中型砖券洞室墓、小型土洞墓等,出土了大量精美文物。由于祔葬者相对脉络明晰的承继关系,因而具有特殊的考古学意义,无论墓葬形制,布局特点以及出土文物,都带有大量价值很高的学术信息。

M1是该墓地唯一保存完好的墓葬。我们采取了许多新的发掘理念和方法,加强考古发掘和文物保护的有机结合,探索文物保护全方位与及时参与的工作模式,同时首次实施墓室和耳室相对的密封作业,有一系列重要收获。

四、出土器物

目前,墓地已出土各种器物3000多件,包括金银器、玉器、青铜器、铁器、早期瓷器、陶容器、陶俑、陶建筑材料、漆木器、封泥等。其中鎏、错金银装饰的彩绘御赐车马,彩绘陶、早期瓷、编列成套的量器衡器等,都有很高的认识价值,印面为4X7厘米的“张”字大印和“卫将长史”铜印及封泥则为墓主的确定提供了力证。

五、几点认识

1.该墓地应是迄今所见要素最为完整的西汉列侯家族墓地,是西汉家族墓地研究的绝好标本之一。不仅墓园要素齐全,由墓园到家族墓地的变化特征亦明显,布局清楚,脉络明晰,绵延久远,从葬丰富,有非凡的考古学历史学价值。

2. 墓园有几个突出特征:明确的御赐茔地属性;明确的将作营建属性;墓园墓主可考等等,在丧葬制度研究和建筑史研究中意义重大。

3. 6个从葬坑的内涵是甲士俑为主题的军旅题材,其建置清楚,编列齐整,内容丰富,尤其是标志职级身份的印章较多等,都是极罕见极珍贵的古代军事史研究资料。

4. 清理出墓葬构筑尤其是填埋的复杂过程,在丧葬礼仪制度和埋葬制度研究中有特殊认识价值。

5. 许多独特的精美文物或成组成套文物组合,为考古学研究提供了时代准确的标尺资料。

新疆吐峪沟石窟

新疆吐峪沟石窟是新疆东部最早开凿的佛教石窟遗址群,是研究佛教石窟寺艺术由西域向内地传播的关键节点。为配合丝绸之路(新疆段)申报世界文化遗产以及危岩加固工程进行发掘。国社会科学院考古研究所研究员李裕群指出,新发现的沟东、沟西两处中心柱窟壁画的风格均显示出较早的时代特征,壁画题材也是前所未见,与河西、龟兹、于阗等地明显不同,具有较强的地域特色。初步推断洞窟约开凿于公元5世纪。一直到高昌的回鹘时期依然在使用。此次发掘出土了大量的文书残片,包括汉文、粟特文、藏文、回鹘文、婆罗迷文等多种文字。有佛经写本、世俗文书、古书注本等,部分文书保存较完整,带有卷轴及题记。字体风格最早的文书,可早到公元4、5世纪。这为研究吐鲁番地区社会生活、宗教信仰、古代语言提供了新的资料。

专家点评:

点评人:李重峰

北京大学考古文博学院教授

石窟寺是中国重要的文化遗产。目前列入“世界遗产名录”的40处中国文化、自然遗产中,石窟寺就占了5处,由此可见石窟寺在中国文化遗产中的卓越地位;而拟联合申遗的“丝绸之路”,则包含更多的中国佛教石窟寺。

由于自然与人为的破坏,中国现存的石窟寺早已失去往昔的辉煌外观,遗存至今的只有主体洞窟,因此,一般人难以窥见或想象当时的石窟寺外貌。上世纪六十年代以来,为了配合石窟加固工程,敦煌莫高窟和大同云冈石窟先后进行了窟前遗址发掘和洞窟所在崖面遗迹的清理,这为进一步了解石窟寺的全貌提供了许多重要的实物资料。至于2008年洛阳龙门石窟擂鼓台区窟前遗址的考古工作,是为配合石窟考古报告编写所进行的一次主动的学术性考古发掘,对深入认识龙门石窟的内涵及性质具有重大价值。

新疆吐峪沟石窟,既是吐鲁番地区开凿年代最早、规模最大的佛教石窟群,也是古代丝绸之路沿线一处重要的佛教地点,更是联系南疆地区与内地佛教遗迹的重要纽带。不过,吐峪沟石窟保存状况不好,窟前建筑早成残垣断壁,窟体大多坍塌或为沙土掩埋,洞窟外观及内涵大多不清。而本次发掘揭露出的寺院遗迹十分丰富,出土的遗物种类及数量庞大。这是中国佛教考古的一次重大发现。

这些新发现,既对深入探讨吐峪沟石窟的创建年代、原始外观、洞窟组合、题材布局、造像特征以及塑绘技法等具有重要的学术价值,也为进一步研究古代佛教艺术从南向北、自西而东的传播,尤其是高昌石窟寺与龟兹石窟寺和内地石窟寺之关系等,提供了重要的物化资料;此外,它们对重新认识吐鲁番地区的历史、文化以及各民族、各宗教和谐共存的社会背景等,具有十分重要的历史价值和重大的现实意义。

新疆鄯善吐鲁番吐峪沟石窟群和佛寺遗址

发掘单位:中国社会科学院考古研究所、吐鲁番研究院、龟兹石窟研究院

发掘领队:李裕群

吐峪沟石窟位于新疆吐鲁番鄯善县吐峪沟乡麻扎村,西南距高昌故城10余公里。洞窟开凿在吐峪沟南段东西两侧的断崖上,约有百余座。石窟始凿于公元5世纪左右,一直延续到唐西州(7-8世纪)。

吐峪沟石窟是丝绸之路上一处重要的佛教石窟。在吐鲁番地区开凿年代最早、规模最大。2006年,该石窟被列为全国重点文物保护单位,同年列入丝绸之路申报世界文化遗产预备名录。为了配合丝绸之路(新疆段)申报世界文化遗产项目和危岩加固工程,经国家文物局批准,从2010年开始,中国社会科学院考古研究所、吐鲁番研究院、龟兹石窟研究院组成的考古队,对吐峪沟石窟寺遗址进行保护性发掘。

本年度重点在沟东区北部和沟西区北部窟群,共清理洞窟60余座,发掘面积总计2500平方米。新发现了保存有壁画的两座大型中心柱窟以及许多重要的窟前遗迹(包括窟前殿堂、地面、门道、踏步等);出土了大量的多种语言文字的文书,还有绢画、木器、石器、陶器、雕塑、文具、生活用品等。另外,在沟东区南部新发现并清理了一处回鹘地面佛寺。这些新发现,对于我们重新认识吐峪沟石窟以及它的历史地位和作用,具有重要的学术意义。

1、吐峪沟石窟的规模

据新发现的地面佛寺以及我们的调查发现:沟两侧山坡上还分布着许多地面佛寺遗址,其规模之大令人震惊。这表明吐峪沟是一处集洞窟与地面寺院于一体的大型石窟寺院遗址群,从5世纪至高昌回鹘时期(9-13世纪),这里始终是高昌地区最重要的宗教活动场所。

2、吐峪沟石窟的初创与使用年代

新发现的两座中心柱窟分别位居沟东、沟西区最显要的位置。其壁画题材、绘画风格均显现出较早的时代特征。特别是沟东区K18窟中心柱之上所建方形基座覆钵式佛塔,与楼兰、尼雅佛塔相似,表现出早期佛塔的形制。初步推断:两处礼拜窟约开凿于公元5世纪前后,属于吐峪沟最早的洞窟。值得一提的是,发现了通往沟东、西北侧两区石窟的道路系统,以及多处洞窟改建、维修,乃至封闭等迹象,特别重要的是沟西一座僧房窟后壁发现满壁墨书的回鹘文,至少可以说明北部窟群到高昌回鹘时期还在使用。这对于解决吐峪沟石窟初创与使用年代、洞窟开凿次第、洞窟组合等,提供了极为珍贵的实物资料。

3、独特的地域特色

新资料的发现表明:吐峪沟早期洞窟,虽然在洞窟形制、绘画手法上与龟兹石窟和甘肃早期石窟有着的密切关系,但同时具有浓郁的地域特色。在洞窟组合方面,沟东和沟西区石窟均是上下多层式的组群布局:以一座礼拜窟为中心,左右上下开凿僧房窟、禅窟及其他生活用窟,功能完备。早期洞窟建造独特,两座中心柱窟均是利用山坡垂直向下凿出洞窟地面及中心柱。中心柱以土坯包砌,四面则依山体用土坯垒砌成墙。这种做法是周边地区石窟寺所没有的。塑画题材也是吐峪沟石窟中前所未见的。如K18窟中心柱正壁塑大型立像,甬道左右壁均绘大型的一佛二菩萨立像,中心柱后壁下部为一排八身菩萨像。沟西中心柱窟甬道成排的大立佛、二身形像奇特的护法神像,这些新的发现极大地丰富了吐峪沟石窟的内涵,为研究吐鲁番地区早期佛教艺术的区域特色提供了崭新的资料。

4、出土文书

出土遗物中最为重要的是文书。初步估计:大小残片约近万数,大块的文书也有数百件之多,是建国以来,新疆地区发现数量最多的。文书以佛教写经为大宗,还有道教、世俗文书和古书注本等。文字以汉文为主,还有粟特文、婆罗迷文、藏文、回鹘文等。有的文书有纪年题记,有的经卷还带有卷轴。文书字体风格最早的为公元4、5世纪,最晚的约在高昌回鹘时期。这些对于重新认识吐鲁番的历史文化以及各民族、各宗教和谐共存的社会背景具有十分重要历史价值和现实意义。

总之,经过本年度发掘工作,对吐峪沟石窟的规模、营造年代、洞窟组合等问题有了全新的认识。新发现的洞窟表明:在丝绸之路早期石窟寺艺术传播途径中,吐峪沟石窟占有相当重要的地位,是西域与中原佛教文化艺术交汇碰撞之处。其独特的地域特色和作用,是以前学术界所没有认识到的。大量文书的出土,足以影响到对吐鲁番历史的重新认识,推动国际吐鲁番学的研究。

|

陕西蓝田北宋吕氏家族墓园

陕西蓝田北宋吕氏家族墓园是中国考古学鼻祖的家族墓。通过对吕氏家族墓地的一系列田野考古工作及出土文物,首次发现了结构基本完整的北宋家族墓园。共清理墓葬29座,出土遗物700余件,包括陶、瓷、石、铜、铁、锡、金、银、漆、骨、珠贝类,皆为实用器。2006年开始今年结束,家族墓园全貌。是迄今为止发掘最完整的古代家族墓园。以园中中轴线为准,纵向排列关系,为长子长孙系列,突出体现了长者尚左的观念。高等级士大夫家族墓地。4代人29座墓葬,还发现了家庙、神道和兆沟,24方墓志,身份清楚,丰富的随葬品。

专家点评:

点评人:秦大树 北京大学考古文博学院 教授

陕西蓝田五里头北宋吕氏家族墓地是近年来发掘的重要的北宋时期的高等级士大夫家族墓地之一。经过4年的持续发掘,不仅清理了4代人的29座墓葬,而且发掘了具有享殿功能和坟寺功能的家庙,神道和兆沟,揭示出了一个墓地的完整布局和结构。这是以往包拯家族墓地、安丙家族墓地、富弼家族墓地和韩琦家族墓地等名臣的家族墓地发掘都未能做到的。完整揭示的家族墓地具有很高的学术价值,可以就墓地的布局,风水堪舆和丧葬观念等许多问题进行深入的探讨。

发掘中出土了24方墓志,因此大部分墓主的身份清楚,对于墓地的布局和墓穴的安排有较清晰的认识。从中可见,吕氏家族墓地的布局与宋代流行的五音墓地有较大差别。从司马光《书仪》,程颐《葬论》等文献记载看,当时的文人士大夫对举世若狂的风水堪舆观念是持批评态度的。吕氏家族墓地的安排和采用土洞墓室的作法似与文献记载相合,并与文献记载的司马光墓相似。吕氏家族墓地的发掘还从多个方面取得了空前的收获,由于墓地保存较好,发掘中出土了丰富的随葬品,这些随葬品的种类和出土位置,墓葬结构所表现的藏尸观念等,都将极大的促进对宋代丧葬习俗的研究。具有重要的意义。

最后特别值得提及的是在考古工作中,对一个墓地进行充分的发掘和勘探,探明从墓地的布局,主要建筑和建制沿革等所有相关信息,不以取宝为目的,这种工作态度,在近年来历史时期考古墓地的发掘中堪称典范。

陕西蓝田北宋吕氏家族墓园

发掘单位:陕西省考古研究院 西安市文物保护考古所

领队:张蕴

蓝田北宋吕氏家族墓园位于陕西省蓝田县五里头村村西北斜坡地面上,北依临潼山脉、南向灞水与白鹿原隔河相望、东靠终南山、西邻骊山,距吕氏家族世代居住点—桥村仅2.5公里之遥。考古工作自2006年开始至2011年结束,共计4年。通过四年的辛勤努力最终揭示了蓝田北宋吕氏家族墓园全貌。以下分别简述之。

一、墓园结构与形制

家族墓园主要由墓园兆沟、墓葬群、家庙遗址、神道四部分组成,兆沟是整座墓园的边沿与护卫设施,自东、西、北三面环绕墓园,形成平面呈倒置酒瓶状、北端开阔为瓶底、南端斜收成瓶口、口沿外张形成入口的墓园整体平面形制结构,其包含面积约138000平方米。墓葬群分布于墓园北部,家庙置于墓园南部入口内,神道位居墓园中轴线上、北端直达主墓葬、南端与家庙主殿北门相接,将墓葬群与家庙连为一体。

二、墓园兆沟

通过考古发掘证实、原兆沟开口宽约5~8米、现存最深处1.7米,有水流冲击及细沙沉积遗存。

三、家族墓葬

墓葬群居园内北部正中,共计29座;成人墓葬20座,婴幼儿墓葬9座,方向北偏东30—40度不等,深8.5—15.5米。均为竖穴墓道、平顶或拱顶土洞墓室。

成人墓葬可分为五种形制,即:单室、前后双室、并列双室、主室带侧室、单前室双后室。以第五种形制最具特色。

四、墓葬出土器物

共计600余件组,包括陶、瓷、石、铜、铁、锡、金、银、漆、骨、珠贝类,皆为实用器。

瓷器数量较多,以陕西铜川耀州窑青釉瓷为主,兼有定窑、建窑、景德镇湖田窑产品。

石器按质地亦可分为两类;骊山石器极具地域特点。其它石料制品有:青石磬、歙砚、贺兰石砚、白石狮镇、白玉笛、豹班石平底钵等。

铜器中古器物与仿古器有:鼎、簋等。

锡器绝大部分损毁严重,从器形看,主要用做茶具、餐具、香具。

金银器较少,以女子妆盒为主。

水晶饰品一套,包括鱼形挂坠、水滴形耳饰。

五、家庙遗址

家庙是墓园组成的四要素之一,现遗址位于五里头小学校内,因北宋之后历代地方政府皆在其原址上重建、扩建、翻修,故自上向下共有8层建筑叠压,跨越现代、民国、清代、明代、北宋五个时间段。北宋中期偏晚家庙遗址应是最早之吕氏家庙,属最下层,未做发掘;其上为北宋晚期家庙主殿遗址,高台建筑,五开间式,居中设前、后斜坡门道,后门道与神道相通,该层遗址当是吕大防为宰相后重新扩建;其上又分别叠压明代早期、明代晚期、清代早期、清代中期、清代末至民国初期以及50年代现代人利用旧址改修的小学教室。

六、出土墓志

共计出土砖、石墓志铭二十四方、合,通过对墓志的初步研究,得悉两条重要信息,首先明确了吕氏先祖为殷人姜尚,封地汲郡,国号呂。太公归周改封齐,吕通墓志云“其子孙入齐者姜氏,留汲者为吕氏。”,五代时同为一祖,后派而为三,号三院吕氏,后周广顺侍郎院之首呂咸林乃吕通祖父,由出土墓志记载所排列出的蓝田吕氏家族谱系表则更加完整详细。

其次获知蓝田吕氏家族墓园初位于骊山西塬,熙宁七年迁至太尉塬墓地(即五里头村北),故陕西境内其家族先后共设两座墓园,经调查证实骊山西塬墓地位居现临潼县龚吕村南,东距太尉塬墓地25公里。

七、认识与研究

1、吕氏家族太尉塬墓园是岂今已发掘的最完整的古代家族墓园。

2.墓葬群以墓园中轴线为准,纵向排列关系,为 “长子长孙”系列,同辈人的横向排列关系仍以中轴线上长房为中心突出体现年长者尚左的观念意识。

3、中轴线上三座墓葬从形制到随葬品都体现了考古类型学的主导思想。

4、通过吕氏家族前、后两座墓园的选址条件对比可洞悉北宋家族墓园的选址理念。

5、通过对出土墓志的研究,明确了其家族渊源、延续、发展脉络。

6、出土的大量随葬器物均为墓主生前用具或珍爱物品,反映了北宋士大夫阶层的精致富足而不奢华的日常生活。

7、家族墓园与后代传人居住点距离近、关系明确,亲情延续不断的特殊状况国内尚为首例。

8、吕氏家庙遗址的多次重建、拓建皆是政府行为,表现了北宋之后历代统治者的尊儒思想,对研究古代思想史具有一定价值。

#p#副标题#e#

|

湖南永顺县老司城遗址

湖南永顺县老司城遗址是研究土司制度的珍贵案例。永顺老司城遗址城市分区明确,功能齐全,充分反映了永顺土司的历史图景,是研究中国土司制度、复原土司社会内部结构和中国城市发展史不可多得的实物案例。墓地出土的彭世麒、彭宗舜、彭翼南及一些土司眷属的墓志铭,还是研究土司社会的珍贵史料。

[NextPage]

专家点评:不仅仅是土司制度的见证

点评人:杭侃 北京大学考古文博学院 教授

一种制度得以延续数百年,就必然会有其积极的因素。土司制度在保持区域稳定,维护国家统一方面,曾经发挥过重要的作用。陈寅恪先生说“一时代之学术,必有其新材料与新问题”,湖南永顺老司城的考古调查与发掘工作,使我们对于土司制度的研究,终于有了一个考古学实证的案例,可以走出些“纸上得来终觉浅”的境遇,宏观上能够把溪州土司与中国历史发展的大势相连,微观上得以深入到当地社会的诸多细节。

老司城是彭氏统治溪州晚期建造的,目前的考古工作主要集中在城址本体、土司墓葬群的发掘和周边遗址的调查方面。老司城建立在一个地势陡峭的山地,城的建造依山傍水,因地制宜。城址主要功能区的分布情况比较清楚,砖石构造的城墙、道路、排水设施等建筑遗迹丰富。城内出土的瓷器题款明确,表明许多瓷器都是土司在景德镇专门订制的;出土的大量动物骨骼等也为研究当地居民的食物构成、生态环境提供了翔实的基础资料。发掘的土司墓中包括了在抗倭战斗中立下了东南第一功的彭世麟 夫妻合葬墓发掘的土司墓中包括了在抗倭战斗中立下了东南第一功的彭翼南夫妻合葬墓,墓园的整体格局也很清楚。对于溪州土司治下三州六洞的调查,显示了在历史时期的考古研究中,越来越注意到区域调查的重要性。

彭氏统治溪州地区时间长达八百多年,老司城的主体建筑修建于明代,可以说对于彭氏和溪州土司,对于土司与土家族等民族的关系,当地土司与中央王朝的联系等等问题的研究,在文化遗产的保护与传承方面,我们的工作还刚刚起步。

湖南永顺老司城遗址

发掘单位:湖南省文物考古研究所

发掘领队:柴焕波

永顺老司城位于永顺县城以东19.5公里的灵溪河畔,地属灵溪镇司城村,为历史上永顺宣慰司数百年的司治所在,也是湘鄂渝黔土家族地区规模最大、保存情况最好的土司城址。

自1995年以来,湖南省文物考古研究所会同湘西自治州文物局、永顺县文物局,先后三次对老司城及外围相关遗址进行调查与发掘。2010年5—12月进行第四次考古发掘,基本上弄清了城址各个功能区的分布情况,宫殿区与衙署区处于城址的中心,其周围分布有街道区、宗教区、墓葬区、苑墅区等功能区。

宫殿区位于城区北部,依山而建,周长436米,总面积14000平方米。宫殿区共有四门,大西门为正门。城墙的厚度1米左右,残高一般在2米左右,西北部城墙保存较为完整,最高处高达6米。

大西门由卵石砌成的路面、红石条砌成的台级组成。下接右街的卵石踏步,上与大西门内侧开阔的过道平台相接,过道平台以大小不等的岩石板和密密的卵石铺成,在大西门南侧还发现门楼建基址一处。宫殿区主体建筑处在宫殿区的中部偏南的大西门中轴线上,沿大西门内侧过道平台向东,自下而上,形成多层阶梯状平台,直达宫墙顶端。主体建筑的遗迹包括台级、墙基、保坎、墙体、散水、排水沟等。排水沟G10为宫殿区内重要的排水设施。G10从宫殿区山坡顶端的东城墙中部开始,向南沿城墙内侧顺地势而下,经整个南墙城和西城墙南端内侧,直抵大西门南端的两个排水口。衙署区位于宫殿区南侧,周长408.8米,面积8762.4平方米。其东、南、西墙保存较为完好,一般残高1~2米。衙署区地表上还出露大量建筑保坎、墙基以及凉热洞、土王祠、摆手楼等地面建筑。

老司城内原街巷密布,现尚存其名的有:正街(新街)、河街、五屯街、紫金街、左街、右街、鱼肚街等,其中以正街、右街保存最好。街巷全由红褐色卵石嵌砌路面,构成三角形、菱形等几何图案,整齐匀称、古朴雅致,颇具民族特色。

紫金山墓地位于老司城东南部,是明代永顺土司的家族墓地。现已探明有土司及眷属墓葬三十余座。墓地依山势修筑成4~5列,地表由墓葬封土、拜台、“八字”山墙、花带缠腰过道、南北神道及石像生、照壁等遗迹组成。墓地出土的彭世麒、彭宗舜、彭翼南及一些土司眷属的墓志铭,还是研究土司社会的珍贵史料。

老司城南部的宗教区,也是土司辖区广大民众的精神中心。据考古勘探,可以确认的寺庙有祖师殿、观音阁、五谷祠、关帝庙、将军山寺、八部大神庙等。

沿着灵溪流上溯,是土司时期的苑墅区,在平冈低阜间分布着众多的土司庄园、别墅、钓鱼台,还发现8处石刻题铭,记录了土司与家眷与友朋徜徉宴乐的情景。

老司城出土瓷片以青花瓷为主,大多为明代景德镇民窑的产品,少量为官窑产品。这些瓷器的题款中,有许多关于永顺土司的专门内容,如“宣慰使司佳器”“永顺司制”“五百年忠孝世家制”“大厅忠孝堂记”“都督府役徐沅斌贡”等等,这种情况在全国并不多见。

根据目前的考古资料,老司城宫殿区城墙年代约在明代早期。宫殿区内主要建筑遗迹的年代大多在明代至清初。城址废弃于雍正六年(1728年)的改土归流。通过解剖宫殿区南城墙,发现在明代修建宫殿城墙以前,老司城已经有很长的居住过程,而且有高规格建筑的存在。地方史志上彭福石宠于南宋绍兴五年(1135年)修建老司城的记载,很可能是信史。永顺老司城遗址是研究中国土司制度、中央与少数民族关系的重要物证。彭氏世系及其所代表的田、向、覃、朱、龚诸大姓的渊源和谱系,也是研究土家族乃至华南民族史的重要资源。老司城建立在一个地势极为峻峭的山地,体现了自然地形和军事防御的完美统一,老司城基础设施保存完整,地上地下遗存丰富多样,山川氤氲和城市肌理依旧,城墙、砖雕、建筑、街坊重叠变幻,且与周边瑰丽的山水风光融为一体,极具多元立体的展示价值。其观赏性、真实性、完整性为中国现存城市遗址所罕见。

老司城遗址于2001年被公布为第五批全国重点文物保护单位,2010年10月被列入首批国家考古遗址公园立项名单。

|

南京大报恩寺

南京大报恩寺是明代皇家修建的大型佛寺,其前身是六朝名寺长干寺。这是我国首次对大型寺院进行全面系统的考古发掘,也是目前揭露面积最大的寺院遗址,为研究明代皇家的规制、布局提供了实物资料。在这里发现了最早的脚手架,或者称“鹰架”的线索。七宝阿育王塔是迄今发现的体形最大、制作最美、工艺最为复杂的阿育王塔。

专家点评:李裕群 中国社会科学院考古研究所 研究员

南京大报恩寺是明代皇家修建的大型佛寺,号称“金陵第一刹”,其前身即是六朝名寺长干寺。南京市博物馆对遗址北部区域进行的历时4年的考古工作,意义重大、收获很多。

这是建国以来,我国考古界首次对大型寺院遗址进行全面、系统的考古发掘,是目前经过考古发掘揭露面积最大的寺院遗址。发掘结果表明:该遗址北区为大报恩寺主体部分,总体布局清晰。自西往东,香水河桥、香水河及其相连的排水系统、南北二侧碑亭、中轴大道、天王殿、大殿、琉璃塔、观音殿、法堂及四周相围的画廊等基址,充分揭示了大报恩寺的原有风貌。为研究明代皇家寺院的规制、布局提供了极为重要的实物资料。

在塔基中,发现了始建于北宋大中祥符年间的长干寺地宫,出土了以佛顶真骨为核心(碑文记载由印度高僧施护携带来华)、以七宝阿育王塔为代表的一大批佛教珍贵文物,引起了海内外的极大轰动。长干寺地宫是目前所见国内最深的竖穴式地宫,出土的石函、铁函,七宝阿育王塔也是体量最大的。这些重大发现,对于研究宋代佛塔地宫的建造、舍利瘗藏制度,中西佛教的传播与交流等方面均具有重要意义。

在塔基外围发现的三圏围绕塔基排列的明代柱坑,不仅可以证明,明代在宋代塔基的原址上重建了新塔,而且还是国内首次在塔基周围发现搭建“鹰架”的线索,揭示了明代宝塔的建筑方法,对于中国古代建筑技术史的研究具有重要价值。

江苏南京大报恩寺遗址

发掘单位:南京市博物馆

发掘领队:祁海宁

大报恩寺遗址位于江苏省南京市城南古长干里地区,遗址得名于明代皇家寺院大报恩寺,总面积约25万平方米。大报恩寺是中国佛教史上的重要寺院,自东吴至清末的1600年间屡经毁建。东吴时期,此处就出现了佛教精舍和阿育王塔。东晋、南朝时期,长干寺继之而起。北宋大中祥符年间,高僧可政在宋真宗支持下,于旧址重建寺院,并新建九层佛塔。天禧二年(1018),长干寺改称天禧寺。明永乐六年,天禧寺毁于火。永乐十年(1412),明成祖朱棣命工部重建,“准宫阙规制”,并改名为大报恩寺。明代大报恩寺规模巨大,总体上分为南、北两片相对独立的区域:北区为寺院的主体,主要的宗教性建筑皆分布于该区。南区为管理机构、生活配套设施的所在地。1856年,大报恩寺毁于太平天国兵火。自2007年2月起,为配合 “大报恩寺遗址公园”的建设,经国家文物局批准,南京市博物馆组织考古队对遗址北区进行全面发掘,至2010年11月,田野工作基本结束。通过4年的发掘工作,共完成发掘面积5.6万平方米,主要取得三个方面的重要收获:

本次发掘在遗址的中轴线上先后清理出明代大报恩寺所属的香水河桥、主道、天王殿、大殿、琉璃塔、观音殿、法堂等主要建筑;在中轴线两侧,先后发掘了永乐、宣德两座御碑亭、轮藏殿、伽兰殿、画廓,以及河道、排水暗渠、水井、围墙等建筑和设施。目前大报恩寺北区,除山门、祖师殿之外,主要建筑全部得到清理。本次发掘是我国考古界首次对佛教寺庙遗址进行大规模的全面揭露,对于研究明代皇家寺院的规划布局具有重要价值。

在遗址的最高处发现了始建于北宋的长干寺塔基与地宫。塔基平面呈正八边形,最大径31.831.8米。塔基中心处的地宫为圆形竖井式,直径2.2米,共深达6.74米,这是目前国内发现的最深的佛塔地宫。地宫出土文物极为丰富,总数达到12000余件。其价值主要体现在四个方面:首先,出土了一整套宋代舍利瘗藏容器,包括石函、铁函、七宝阿育王塔(塔函)、漆函、以及银椁、金棺、大小银函、水晶瓶等,是研究宋代舍利瘗藏制度的重要材料。其中的七宝阿育王塔,体形高大,纹饰精美,是迄今发现的体形最大、制作最精、工艺最为复杂的阿育王塔。其次,出土了近百幅保存完好的宋代丝织品,包括绢、绫、缬、锦等多个品种,在新中国考古史上非常罕见。在多幅丝织品上有宋代施主墨书题写的发愿文字,具有极高的史料价值。第三,出土了大量的宋代香料实物,包括沉香、檀香、乳香、豆蔻、丁香等;以及贮存和使用香料的器具,如香囊、香合、香匙、香箸、香炉、净瓶等。第四、在地宫出土了佛顶真骨、感应舍利,诸圣舍利等多份佛教圣物。根据铭文记载,佛顶真骨为北宋印度来华高僧施护所献。这枚佛顶骨舍利的发现,让中国同时拥有了佛顶骨舍利、佛指骨舍利(陕西法门寺)和佛牙舍利(北京灵光寺)等三大佛舍利。北宋长干寺地宫是继法门寺地宫之后,佛教考古的又一重要发现。

在塔基外围,发现了三圏围绕塔基排列的明代柱坑,柱坑底部铺石板,中心栽设木柱,木柱周围夯实,这是国内首次在塔基周围发现“鹰架”的遗迹,揭示了明代修建琉璃塔时的建筑方法,是研究古代建筑技术史的重要实物证据。这一发现还充分证明了明代是在宋代塔基的原址上修建新塔。

#p#副标题#e#

|

|

广东汕头市“南澳1号”明代沉船

点评人:孙健 国家水下文化遗产保护中心副研究员

千百年间人类在同自然抗争中,在海洋中遗留了大量的痕迹,分别记录着不同历史时期人类文明。位于广东汕头南澳的明代沉船就是承载着历史的典型性代表。

我国水下文化遗产保护工作的一个主要困难就是时间的突发性与保护的困难性,“南澳Ⅰ号”明代沉船发现后文物工作者及时介入,随即展开了有效调查并迅速制定实施了有效的保护及水下考古工作,从2007年开始至今,基本确保了在进行考古工作的同时,水下遗址未受到盗捞等破坏。

|

南澳沉船是目前我国较深的水下沉船遗址,地靠台湾海峡南端,洋流较急,考古队通过周密设计、细致工作,克服了种种不利因素,成功地实施了科学的水下考古发掘,从组织、发掘、保护各方面都是我国的水下考古学科建设与实践的成功尝试。本次发掘是我国首次在这个深度(28米)开展大规模水下考古发掘工作,并总结出了一套包括水下遗址定位、扰层清理、信息留存、文物提取、出水文物保护与整理在内的适合中国国情的水下文化遗产保护工作操作程序和方法。

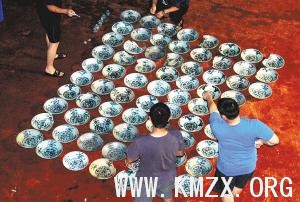

“南澳Ⅰ号”是我国沿海经过正式考古调查和发掘的明代沉船,它为解决中国海外贸易、航海、制瓷等诸多学术课题提供了翔实可靠的实证材料,研究明代中国经济研究提供了新的资料和线索。以陶瓷为例,沉船中大量的漳州窑系产品极富特色。由于漳州窑的属性,目前国内传世与出土的器物均不多见,窑址发掘亦多为残件;本次发掘不仅提供了品种极为丰富的成品,同时也填补了16-17世纪间大航海时代我国海外贸易政策转变、东南沿海经济结构变化等资料的空白。

在水下技术层面,“南澳Ⅰ号”沉船发掘中,将浅地层勘测,多波束三维立体声纳扫描等科学物探手段和水下调查有机结合,做了精确定位、准确发掘;整个发掘中采用了包括35%的高氧潜水、设置水下纯氧减压站、水下三方无线通话潜水装具与KMB配合使用等手段,同时依据考古工作规范要求在遗址上设置了大型软探方控制区域,小型金属探方测绘发掘,通过水下摄影摄像、照片拼接,准确记录,保证了整体工作安全、有效的进行。

发掘单位:国家水下遗产保护中心 广东省文物考古研究所

广东省博物馆

发掘领队: 崔勇

“南澳Ⅰ号”位于汕头市南澳县三点金海域,2007年5月下旬,南澳县云澳镇渔民在生产过程中,发现了一条满载青花瓷器的沉船。广东省文物考古研究所于5月底派员在沉船海域进行潜水探摸,发现并成功定位,命名为“南海Ⅱ号”(后改名为“南澳Ⅰ号”)。6月初广东省文物考古研究所在广州打捞局的协助下,对“南澳Ⅰ号”进行了前期调查和外围采集。调查内容主要涉及沉船的沉态、方向、尺寸、保存状况和破坏情况等各方面。通过近一个半月的调查,绘制出遗址海床面上的平面图和剖面图,了解了沉船的装载情况,采集了近千件外围散落的沉船遗物,并且拍摄和录制了大量的沉船影像资料。

在前期调查的基础上制定了外围采集的工作流程。外围采集主要是为抽泥清理出工作面。考古队首先在沉船遗址中凝结物分布密集的区域布设了一条垂直于隔舱板的基线绳,又在基线的两侧各布设了两条采集线,采集线以外的散落瓷器全部采集。采集时使用一个1米×1米,中间用十字线分割的采集框作为探方,在采集前先进行录像和草图绘制,采集时每采完一个方,就沿采集线平行翻滚一次。通过一段时间的工作,外围采集基本完成并同时完成一张外围遗物分布图。

2010年的4—7月对“南澳Ⅰ号”沉船进行了发掘。在发掘前和发掘后期既2010年3月和2010年7月,国家水下文化遗产保护中心、广东省文物考古研究所与中山大学地理科学规划学院和海洋学院对”南澳Ⅰ号”沉船附近海域进行了两次多波束及浅地层深测量。 采用以“南澳Ⅰ号”为中心,东西、南北方向分别为往东至三点金边缘约1000米,往南至乌屿约1500米范围,既2000米×3000米范围,同时以“南澳Ⅰ号”为中心的四周各500米,即1000米×1000米的范围进行加密测量。比例尺为1:1000,XS=2585065,YW=39512335,进行浅地层测量和多波束测量。探测结果显示,在三点金海域共发现49个可疑点,结合浅地层进行平剖面的判读和分析,筛选出7个疑点均具备沉船要素。

发掘期间,考古队根据水下沉船的状况,设置了10米×30米的虚拟水下探方网,保证将整条船纳入探方网内,并根据实际情况在水下布了两排硬探方。硬探方为铁质方框,每个1×1米,并每隔20厘米钻眼穿绳,形成网格,适于水下绘图。探方方向正南北向,在每个探方的西南角绑上长方形塑料标牌,标上探方号。并在T1920的西北角钉了一根钢钎,做为探方的永久基点。

通过水下考古发掘,发现沉船现存有十六道隔舱板,十五个舱位;现存船体的纵向长度约27米,最宽的隔舱长度7.5米;通过测量,船体纵轴方向为10度,横倾角度在8—13度(各舱存在差异),其中N8附近几个舱的外舷有堆积厚度较浅的大量文物遗存,说明船体有可能发生过断裂,部分船货在沉没时被倾倒到船体外部。沉船货物以瓷器为主,沉船的各隔舱板之间均清理出码放整齐的一摞摞瓷器,成摞瓷器基本上都是呈侧立横放并交错码放形式。考古工作队采集、发掘出水了大量的陶瓷器、金属器等文物。此次发掘总计出水文物11248件,其中瓷器10624件,陶器145件,金属器113件,其他器型54件,铜钱15000余枚。在船载的瓷器当中,以漳州窑青花为大宗,瓷器种类主要为大盘、大碗、钵、罐以及杯、盞、瓶等,青花瓷大盘和带盖青花瓷钵是有代表性的器物,瓷胎和釉质比较厚重,青花颜色均比较暗淡,发灰或者发黑,无论人物还是花草图案都比较随意,器表施满釉,底足粘有细砂, 即“砂足器”,属于外销瓷中的常见类型。船货中还包含了相当数量的江西景德镇所产的青花瓷器与五彩器物,其中以青花套装粉盒、刻划龙纹撇口碗尤为精美。其他出水文物类型还有木制品、釉陶罐、铁锅、铜钱、铜板,以及多种动、植物有机物遗存等。就此瓷器类而言,基本以漳州窑青花器物为主。从明太祖洪武元年(1368年)发布第一个禁海令,到明穆宗隆庆元年(1567年)局部废止海禁时止,期间接近两百年之久,而这段时代,正值葡萄牙、西班牙开始大航海的时候。1557年葡萄牙人已经来到大明国门口,建立了澳门殖民地。而“南澳Ⅰ号”的发现印证了史料的记载,这是在局部开海的关键时期的一条贸易商船,它所反映的不仅仅是沉船本身的价值,而是与之相关的文化与对外交流,不管是陆上丝绸之路,还是海上丝绸之路,都足以证明,中国并没有独立于世界之外,而一条海上丝绸之路的兴与衰,更是中国历史兴衰的缩影。