继4年前韩国“江陵端午祭”被联合国教科文组织宣布为“人类口头和非物质遗产代表作”后,中国已启动“端午节”申报世界非遗程序。5月26日,记者从湖北省非物质文化遗产保护中心获悉:该项目已由湖北省代表中国向联合国递交申报表。

据湖北省非遗保护中心副主任朱林飞介绍,本次申报的遗产名称为“中国端午节”,由湖北秭归县的“屈原故里端午习俗”、黄石市的“西塞神舟会”及湖南汨罗市的“汨罗江畔端午习俗”、江苏苏州市的“苏州端午习俗”四部分内容组成,申报材料由三省联合“打包”。据悉,以上三省四地的“端午习俗”,已于2006年公布为首批国家级非物质文化遗产名录。

去年9月,湖北省非遗保护中心与全国其他相关单位沟通联系后,组织人员按期完成申报材料准备工作。12月,有关人员再次赴京,按联合国教科文组织初审意见修改文本。湖北申报材料得到国家充分肯定并顺利通过,已全部按要求报送联合国教科文组织。

赛龙舟、撒粽子是秭归县最重要的端午民俗活动。(CFP供图)

“端午申遗”进入初评阶段

本次申报的遗产名称为“中国端午节”,由湖北秭归县的“屈原故里端午习俗”、黄石市的“西塞神舟会”及湖南汨罗市的“汨罗江畔端午习俗”、江苏苏州市的“苏州端午习俗”四部分内容组成。目前“端午申遗”已进入初评阶段。

“端午申遗”有成功把握

专家称:不会受韩国“端午祭”影响

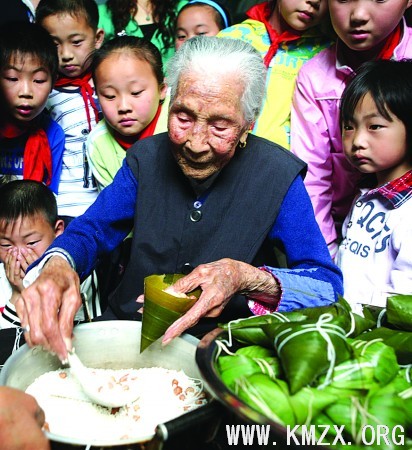

江苏的百岁老人肖巧珍在包粽。CFP供图

韩国“端午祭”2005年已被公布为世界非物质文化遗产,现在中国端午节再“申遗”能否成功?湖北省非遗保护中心负责人表示:不会有影响。中国端午节“申遗”有成功把握。

据了解,韩国申报“端午祭”的文本中,第一句话是“端午节原本是中国的节日,传到韩国已经有1500多年了”。专家指出,韩国的“江陵端午祭”是从酿制神酒开始,民俗活动包括官奴假面戏、农乐竞赛、鹤山奥道戴歌谣、拔河、摔跤、荡秋千、汉诗创作比赛、射箭、投壶等,多为民众娱乐活动;而中国端午节主要是以纪念伟大诗人屈原为主,民俗活动有吃粽子,赛龙舟,挂菖蒲、艾叶,薰苍术、白芷,喝雄黄酒,儿童戴荷包、五毒兜兜等,意在驱毒辟邪。韩国的“江陵端午祭”有着一套完整的、与中国端午节既有关联性又有差异性的民俗活动。而且“人类口头遗产和非物质遗产代表作”具有“共享性”,比如联合国教科文组织就曾先后批准了“伊拉克木卡姆”和“阿塞拜疆木卡姆”为非物质文化遗产,前年中国申报的“新疆木卡姆”也再次得到了批准。