大多数学者认为,明清时期来华的耶稣会传教士彻底排斥宋明理学,却十分提倡先秦儒家。确实,自利玛窦起,他们在其许多中西文著作中表达了类似的立场。但是,如果我们更仔细地研究这些著作,特别是他们所翻译的儒家经典,那么,我们能发现他们对宋明理学的态度是比较复杂的。他们所考虑的关键问题是:什么样的经典才真正地代表孔子的思想?他们反复阅读儒家经典以及相关的各种各样的注释评论,然后,决定以“诠释选择”来进行翻译工作。我们试图分析在通过几十年的努力后,1687年由比利时耶稣会士柏应理(Philippe Couplet, 1623-1693)所主编的《中国人的哲学家孔夫子,或中国知识》(Confucius, Sinarum Philosophus, sive Scientia Sinensis;简略为:《孔夫子》)。我们首先回顾翻译的复杂过程,以便可以对《四书》译文进行更正确的分析。

一、《孔夫子》的历史背景

因为杨光先(1597-1669)所引起的“历案”的缘故,从1666年至1671年,23名传教士被软禁在广州①。传教士面对中国当局对天主教会的巨大打击之时,不得不重新思考其传教政策的正当性,然而在此方面其意见不一,特别是关于“中国礼仪”这个老问题。过去,他们主要是从民间风俗习惯的角度去理解这些礼仪。可是,因为每个地方有不同的风俗习惯,士大夫和老百姓对礼仪的理解有所不同,所以传教士之间对“中国礼仪”的定义无法得到彻底地解决。因此,他们趁在广州空闲的时机来彻底地研究儒家经典,以孔子思想为标准来定义中国礼仪,而从那里推理出它们的得失、真假。为了给自己一个满意的定义,更重要的是为了说服梵蒂冈和欧洲学者,传教士们积极地投入到了儒家经典的翻译工作。那时,他们的翻译工作并不是从零开始,而是继承了利玛窦以来近70年的功夫。下面,我们把翻译过程分成3个阶段进行阐述:第一阶段,传教士把儒家经典作为语言材料来学中文;第二阶段,传教士之间对于儒家经典的意义和价值产生争论;第三阶段,为了处理这些矛盾,一批耶稣会士投入了学术性的翻译工作。

(一)把经典作为语言教材

最初,耶稣会传教士之所以开始翻译《四书》,是为了教授新的来华传教士学习中文②。这些课本教材是一字一句地翻译的,其中有中文原文、拉丁文对照,还有中文拼音来告诉西方人怎么发音。罗明坚(Michele Ruggieri, 1543-1607)是第一位写这种语言教材的耶稣会士,然而,在1588年还没翻译完《四书》,就被要求返回罗马。回到罗马后,因为耶稣会长老怀疑他的中文水平及其译文的正确性,所以他无法继续其翻译计划,只将《大学》译文的前部分正式地出版③。

罗明坚返回欧洲之后,翻译工作好像在中国完全停止了。不过,利玛窦在书信里提到,1593年12月10日,他已经收到了范礼安(Alessandro Valignano, 1539-1606)的命令,要他翻译《四书》来预备一本中文“新天主教教理”④。可见,范礼安愿意在“教理”里面引用《四书》,可是,必须先对儒家经典有很正确的理解,以避免出现神学错误。这一点反映出耶稣会士对儒家经典的认真态度。利玛窦在学习朱熹思想时,发现新儒家所强调的某些基本概念,如“太极”和“理”,在先秦的儒家经典并不占很重要的地位;另外,儒家经典所提到的“上帝”完全消失了。因此,利玛窦认为,宋明理学远离了先秦儒家的一神论,而走上了物质主义和无神论的道路。

既然把孔子思想作为儒家的最终标准,关键问题就在于决定以什么著作代表孔子思想。利玛窦肯定《四书》真正地代表孔子思想,但他没有把先秦儒家的《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》跟朱熹所编的《四书》区分开来。这种模糊的立场后来造成了很多问题。无论如何,1594年,利玛窦重新翻译了《四书》的重要部分,并用以教授他的学生⑤。很遗憾的是,利氏译本后来遗失了。不过,我们还能在《天主实义》(1603年)里发现利玛窦努力之影子⑥。

1624年,耶稣会中华省副省长李玛诺(Manual Dias,1559-1639)制定了传教士来华的4年制的“课程计划”(ratio studiorum)。传教士主要被要求学习《四书》和《尚书》。40年之后,在江西省建昌,中华省副省长郭纳爵(Inácio da Costa,1603-1666)试图改进利玛窦的翻译,并与他的学生殷铎泽(Prospero Intorcetta,1626-1696)出版了《中国智慧》(Sapientia Sinica,1662)⑦。译文包括孔子生平2页、《大学》部分14页、《论语》前5章⑧。这本著作被当代学者认为是“第一本中、拉双语译文”⑨。在翻译的最初阶段,传教士对儒家经典的利用还停留在语言文字方面,使传教士能学习高雅的中文,并能用儒家概念来表达天主教的神学概念,而没有深入到儒家经典的学理研究。

(二)“广州会议”关于儒家经典的争论

1666年,在广州聚集的传教士,特别是郭纳爵和殷铎泽,关于《四书》的翻译已经累积很多经验。我们可以推测出,殷铎泽被遣返广州的时候,带了一本已经完稿的《中庸》完整译文,因为在此两个月之后,16位耶稣会士修订并确定了这本译文。郭纳爵的名字出现在名单的最前面,这意味着,修订工作应该在他去世之前完成,很可能是1666年4-5月之间⑩。

但是,在传教士之间很快发生了分裂,有两名传教士反对利玛窦对儒家经典的理解和传教策略。第一位反对者就是方济各会士利安当(Antonio de Santa Maria Caballero,1602-1669)。因为他在山东有了很成功的15年的经验和传教果实,所以,在传教士当中他具有相当高的威信。与利玛窦不同,他禁止中国天主教徒进行祭祖等礼仪活动(11)。另外一位反对者是多明我会士闵明我(Domingo Navarrete,1618-1686)(12)。他阅读了郭纳爵和殷铎泽的《中国智慧》之后,表示不同意他们的翻译,认为他们把儒家经典说得太好。相反,他自己认为,孔子思想并没有那么高的价值。在其后来所写的著作中,闵明我把《四书》部分一字一句翻译成西班牙文,并跟西方著作进行比较,特别是跟《圣经》、教父(奥力振、奥古斯丁等)和经院学家(阿奎那、卡耶坦等)的某些话进行比较(13)。通过这个方法,闵明我试图证明西方著作的思想是更完整的、更正确的。如此,儒家经典只能算一种重复而已。传教士没有必要去赞扬《四书》来博得中国人的好感,而应该直接宣传《圣经》和西方哲学,使中国人自己明白真理在哪里。

按照闵明我的说法,一些耶稣会士已经发现利玛窦政策的不足。闵明我在其著作中谈到,有两位耶稣会士向他表达对郭纳爵和殷铎泽的译文保持疑问。其中一位是何大化(Antonio de Gouvea,1592-1677)。按照闵明我的记述,何大化在修订《中国智慧》时,本来不同意该译文,是被逼迫签字的。另一位是时任副省长的刘迪我(Jacques Le Faure,1613-1675):1662年,刘迪我在没有仔细地阅读《中国智慧》的情况下就容许其出版了;后来,仔细地看了译文,他向闵明我表示后悔允许其出版。

闵明我的说法并不一定完全可靠,但可以肯定的是,当时在广州,有某些耶稣会士表示了不同的意见。那时,龙华民(Niccolò Longobardo,1565-1655)40多年前所写的一个报告再度出现(14)。在接替利玛窦在华耶稣会(1611-1622)领导职务之后,龙华民于1623年写了这个报告,直接反对利玛窦对中国礼仪的解释。在《关于中国宗教的几点论述》中,龙华民把民间信仰和士大夫的无神论思想区分开来:虽然平民比较相信灵魂不朽和上帝的存在,但是士大夫都怀着很牢固的无神论和唯物主义;不过,因为士大夫主张以宗教统治国家,所以他们故意不告诉无知的人民(15)。当龙华民写这个报告的时候,大部分耶稣会士还是支持利玛窦对中国礼仪的理解和其传教策略的,这个报告在当时并没有引起多大的影响。可是,40多年之后,当这个报告再次出现时,却引起了激烈的讨论。

在这种背景之下,虽然殷铎泽的《中庸》译文已经得到了修订者的确认,但1年之后才由当时的副省长成际理(Feliciano Pacheco,1622-1686)于1667年7月31日,即圣依纳爵的大节日,最终批准。不过,因为官府控制的缘故,殷铎泽无法出版他的著作。同时,传教士之间的矛盾越来越尖锐,这使得他们决定在1667年12月18日到1668年1月26日之间举办会议,即所谓“广州会议”(16)。会议期间,利安当和闵明我表达了他们对儒家经典的排斥态度。相反,殷铎泽和大多数耶稣会士认为,儒家经典应该作为传教工作的基础。会议并没有解决争论。“广州会议”前后,殷铎泽被选为“中华耶稣会传教区代表”(Sinensis missionis procurator)派到罗马去,他向教会做了教会在华遭遇的报告,祈求得到梵蒂冈的支持,其中有两个具体的要求:第一,批准中国人能升任司铎职位;第二,在中国,除了拉丁文之外,还容许用中文做弥撒(17)。不过,殷铎泽意识到,如果传教士要继续利玛窦所开展的适应儒家的传教策略,他们应该确立理论根据,对儒家经典需要更有系统的解释。

(三)学术性的翻译工作

关于儒家经典的翻译工作,“广州会议”是一个转折点。殷铎泽所受到的攻击,使他不得不改变过去的翻译方法。第一,必须把儒家的权威确定下来。因此,殷铎泽决定系统地介绍儒、释、道,以证明儒家的优越。第二,必须把儒家与宋明理学更严格地区分开来,使先秦儒家不被怀疑为无神论。第三,必须在朱熹之外寻找另外一个具有权威性的评论家来解释《四书》。第四,必须提供相当可观的语言和历史材料来提高《四书》译文的学术价值。为了处理第一、二点,殷铎泽写了很详细的论文,这就是《孔夫子》序的前部分,称为《最初宣言》(Proemialis Declaratio)(18)。因为殷铎泽终于从中国官方当局那里得到了返回欧洲的许可,所以他把《四书》的翻译工作托给3位佛兰芒耶稣会士:恩理格(Christian Herdtrich, 1624-1684)、鲁日满(Franois de Rougemont,1624-1676)和柏应理(19)。他们3位已经在中国待了六七年的时间,并且都参加过殷铎泽译文的修订工作。殷铎泽离开广州之后,他们以新方式投入了翻译工作。

殷铎泽并没有放弃自己《中庸》的简单译文。因为忙碌别的事情,或者应对官府的控制,他在广州只木刻了《中庸》译文的最初26页而已——这相当于整个译文的一半(20)。他把26张刻板留在广州,仅带走印刷本。1669年,在前往欧洲的路途中,殷铎泽在果阿停了一段时间,并木刻印刷了其他刻板(它们跟广州的刻板有很明显的差异)。他把印刷本的前后两个部分装订在一起,并命名为《中国政治伦理知识》(Sinarum Scientia Politico-Moralis)(21)。虽然译本出版于1669年,但就其风格而言,还是属于耶稣会翻译的第一个阶段。

从殷铎泽被容许离开广州直到被扣留的所有耶稣会士被释放这段期间,那3位佛兰芒耶稣会士花了3年时间重新翻译了原文,还加上原本的注释译文。译文不再是一本语言教材,而是更具学术价值。不过,在此过程中,他们决定放弃翻译篇幅较长的《孟子》,只完成《大学》、《中庸》、《论语》的译文(22)。此后,6位耶稣会士修订了其译文。在修订者的名单中,可以找到刘迪我的名字,这使我们有理由怀疑闵明我所说的话,即刘迪我后悔了容许出版殷铎泽的《中国智慧》(23)。1671年,译文稿寄到了罗马。

同一时间,在罗马,殷铎泽的使命失败了,他无法得到梵蒂冈的支持。在他离开罗马之后,广州译文到达了罗马,编辑工作被托给基歇尔(Athanasius Kircher,1602-1680)。基歇尔自己很忙碌,根本没有时间处理。1680年,当基歇尔死去的时候,翻译计划完全陷入了停滞状态,译文稿子被搁置在盒子里,存放于耶稣会的“罗马学院”(Collegium Romanum)(24)。

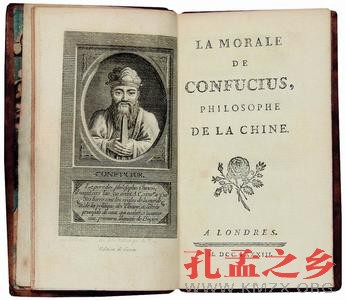

幸运的是,1679年,柏应理也被选任为“中华耶稣会传教区代表”。1681年12月,他离开澳门,于1682年10月到达荷兰。1684年9月25日,他谒见了法国国王路易十四,请求把一批法国耶稣会传教士派到中国(25)。1685年,在罗马,如同殷铎泽几年前一样,柏应理在许多方面无法得到梵蒂冈的支持;可是,在“罗马学院”,他幸运地找到了15年前他在广州所翻译的儒家经典的稿子。他决定把稿子拿走,而把编辑和印刷工作从罗马转到巴黎,因为在那里,他能得到法国国王的支持。1686年,他开始着手编辑工作。1687年译文成书面世,标题为:《中国人的哲学家孔夫子,或中国知识,用拉丁文表述,通过殷铎泽、恩理格、鲁日满和柏应理的努力》(Confucius Sinarum Philosophus, sive Scientia Sinensis latine exposita studio et opera Prosperi Intorcetta, Christiani Herdtrich, Francisci Rougemont, Philippi Couplet)(26)。除了《大学》、《中庸》、《论语》的拉丁译文之外,还包括柏应理所写的《致路易十四书信》和《中华帝国年代表》、殷铎泽所写的《孔夫子传》和殷铎泽、柏应理所写的《最初宣言》(27)。

#p#副标题#e#

儒学志愿者讲师培训班-768x427.jpg)