寰行中国,都市文韵何处寻?如果从长江溯流而上,怎可回避海派上海。

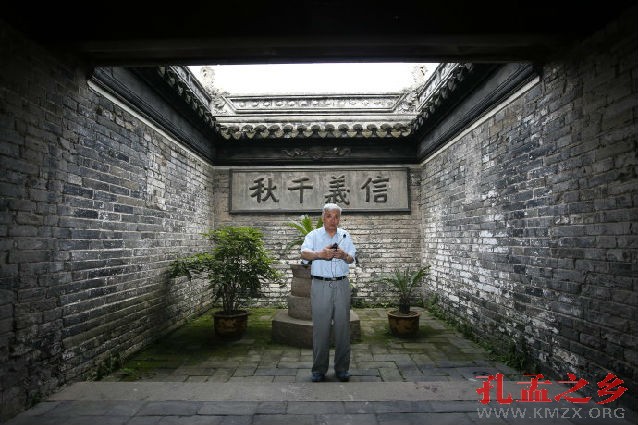

6月19日,上海,有幸见到清代著名经学家阮元的后代、同济大学教授阮仪三先生。作为著名古城保护专家,先生以外滩风貌保护、江南六镇开发闻名于世。他是山西平遥古城和云南丽江古城保护的主要倡议者。在首批“全国十大历史文化名镇”中有周庄、同里、甪(lù)直、乌镇和西塘五镇的保护规划出自阮仪三之手。

中西合璧的上海,古代的豫园、近代的里弄洋房、现代的浦东,城市在杂处和更新中碰撞。阮仪三先生年届八十,讲解上海老建筑里的文韵如数家珍,从大境阁,到海关大楼,再到英国领事馆,先生带领我们探访上海老建筑的历史变迁和中西文化的融合。

“过去的建筑是一群舞蹈家,一起翩翩起舞非常优美、有韵味。现在的许多建筑却都以我为主,各不相让,各个城市都要有自己的一种韵味和美感。”在上海,老建筑是“海派”文化的载体,历史上遗存的著名建筑尚有70余处,这些老建筑集中体现了上海建筑的历史悠久、传统造诣以及独特风格。

对于上海,《弘治上海志》中有“其地居海上之洋”的说法,而今,虽沧海桑田,地处钱塘江与长江入海交汇处的上海,依然当得起这一浪漫而磅礴的注解。

在中国的文化版图中,上海是一个孤绝的存在。

说她孤绝,是因为她独特的文化品相,再难有一个地方能够复制。它在时间的海与空间的洋里游弋着,经历了历史与时代的撞击,也承接了吴越与西洋的博弈。

与上海初相遇,她是个时髦的姑娘。在战火和西风中褪去了来自小渔村的土气和鲜腥,踩上高跟鞋,着了洋装,优雅地握一杯咖啡或红酒,仿若刚刚午睡而起的欧洲女郎。然而细细打量,却又令人恍惚起来。哪有一位欧洲姑娘会娇嗔地说着一口吴侬软语与阳台上的猫打趣呢?陡然间,洋装幻化成旗袍,头发一丝不苟地挽起,她分明是温婉又精明的美艳少妇了。

不要责备她变脸太快令你看不清,若是她认了真,一一展示起来,你才会在眼花缭乱之际惊觉原来她的变化万千远不止于此。

上海最吸引人的地方也就在这里了。她可以是任何模样,但她又只是她自己。就像上海的建筑,明明混杂着哥特、罗马、江南各式风格,却偏偏都贴紧了上海的标签。

174年前那场改变了中国历史进程的战争,也改变了上海的命运。从此上海变成了两个世界,十里洋场的歌声夜夜不停。上海以最仓促的节奏接受了这远道而来的喧嚣与繁华。而上海最具代表性的民居建筑石库门就诞生在这以后的清同治年间。

早期的石库门保持了中国传统建筑对外封闭、自成一体的特点,前后围墙同高,几乎围成一圈,分别设门。门是乌漆实心厚木,有铜环。周围配以一圈石制门框,因而这种建筑形式被称为“石库门”。门外是喧嚣的世界,门里是属于自家的一方幽静之地,这样怡然自得的妙处引的不少租界内的华人士绅和富商青睐。

彼时的上海,哥特式、罗马式、巴洛克式等风格迥异的各色建筑齐聚,共同之处是都有着中西合璧的影子。石库门也不例外。后来的石库门有着江南传统二层楼的三合院或四合院的形式,但门楣的雕花式样和总体上的联排布局却源于西方。

100多年来,在石库门里发生了无数的故事。中国共产党就诞生在望志路(今兴业路76号)一幢典型的石库门建筑中,田汉和聂耳的《义勇军进行曲》也是在石库门中写就的。尽管后来石库门曾一度沦为城市下层居民的栖身之所,以它为基础建立的新天地如今却成为上海的新地标。至今,依然有约200万人居住在石库门里,那厚重的叩门声穿越了上百年的历史烟尘,惊醒了时光。

从新天地向正西方向步行出发,大概需要15分钟,越过重庆南路和香山路,就到了位于香山路7号(原莫利爱路29号)的孙中山故居。这是一座两层的欧式楼房,外墙饰以灰色卵石,红瓦绿树相映成趣。这是唯一一个孙中山和宋庆龄的共同住所。孙中山就是在这里接见了五四运动的学生代表,也是在这里策划和指挥了讨伐桂系军阀的斗争。寓所的墙壁曾经聆听过他与李大钊的深切交谈,寓所前的草坪见证过他改组国民党的雄心壮志……如今乘着全新的别克昂科拉经过这里,想象着先生当年回家时,也是由这门口进去,将他心爱的别克汽车停入楼东面的汽车间,不禁心生感慨。相距近100年的时光,竟以这样的方式交汇了。

1925年3月12日,孙中山在北京逝世,遗嘱将这座寓所留给夫人宋庆龄以为纪念,宋庆龄一直在此居住到1937年,后将房屋赠予国民政府,作为孙中山的永久纪念地。他们的事业在这里得到了永存,亦如他们流传后世的爱情。

孙公逝世十年后,位于愚园路的汪公馆里,也上演了一场爱情故事,不同的是,这个故事,没能以幸福结局。汪公馆是一座哥特式建筑,主建筑面积2158.8平方米,异常奢华。这里曾是民国政要、国民政府交通部长王伯群住宅,据说是为娶续弦大夏大学校花保志宁而建,耗时四年,两人于1935年在此举行了婚礼,神仙眷侣的生活似乎即将开始。然而历史的讽刺在于,结果往往不像愿望那样美好。王伯群因为大兴土木(其中就包括这座私邸)、涉嫌经济犯罪被削官为民。华丽的开场就以这样狼狈的方式落下了帷幕。

因为用来“金屋藏娇”,这座庞大的私邸在外面看极不显眼,及至上海沦陷后,被汪精卫作为伪政权驻沪办公联络处,亦称“汪公馆”,才被人们熟知。

现在,见证了时代动荡的汪公馆,已成为长宁区少年宫。每当嘈嘈切切的乐器声从窗内传来,总像是在与过往絮絮交谈着,或急或缓,讲一个好听的故事。

这是愚园路1600多弄里的第1136弄,位于路的西头。这是愚园路上数以千计故事中的一个,就好像愚园路也只是上海老建筑文化的冰山一角。

上海被世人瞩目不足200年,却忠实地记录着中国近现代史的每一个脚步。张爱玲、杜月笙、孟小冬、郁达夫、宋氏家族……一长串的名字掩藏在一座座精美的建筑之后,在斑驳的树影里,洗尽了铅华,温婉地诉说着那段动人心魄的岁月。