孔孟之乡网消息 42年前,新郎杨成启牺牲在平阴县黄河抗凌洪前线,新娘邱长英终生未改嫁;17年前,邱长英得知自己得了不治之症后,来到平阴祭扫了丈夫,并留下遗愿:与丈夫合葬;今年4月5日,过继的儿子杨景兴帮母亲完成了这个遗愿:在济宁市微山县鲁桥镇杨家墓地,他们一起将两位老人合葬在一起。在梁山伯与祝英台故乡——微山县也上演了一段现代版的梁祝故事。

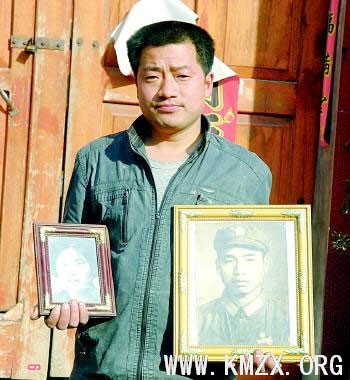

邱长英的继子杨景兴终于帮母亲完成了遗愿。

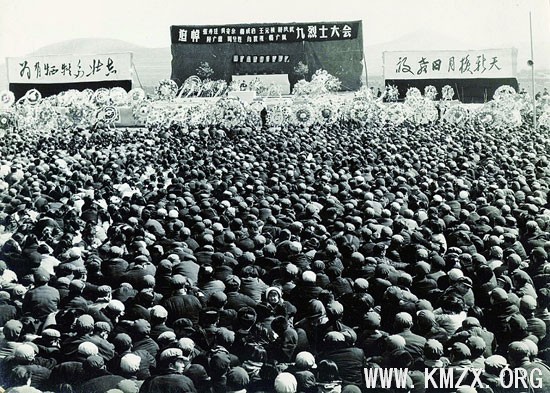

抗凌九烈士追悼大会。(资料片)

新郎牺牲在抗凌洪一线

1969年,25岁的杨成启和妻子邱长英在家乡微山县鲁桥镇举行了婚礼,结婚的喜庆气氛还未散去时,第二天杨成启就返回了部队。新婚不久,邱长英来到了部队探亲,当年2月10日深夜,杨成启所在的部队接到了平阴县的求救,黄河发生了百年不遇的特大凌洪,妻子邱长英嘱咐丈夫完成任务后早点回来,杨成启点了点头,没想到丈夫这一走竟成了永别。

杨成启所在济南军区工程兵独立舟桥营当时驻防在平阴,由于黄河上游气温转暖,河冰解冻早,而下游气温低,河水夹杂着冰凌顺流而下,在平阴县城关公社石庄和刘官庄之间的河段时,受到冰封阻塞,很快形成了一个横跨黄河的冰坝,水位不断升高,河堤决口,洪水卷着一块块巨大的冰凌,向城关公社和栾湾公社压来,被洪水包围的刘官庄亮起了求救的灯火。

面对随时被卷走的群众,舟桥营二连副连长张秀廷带领杨成启等12名突击队员,果断下令:“涉水前进!”,刺骨的河水中夹杂着大块的冰块,向横渡河水的战士们砸来,张秀廷、杨成启、阎世观3人也被河中的漩涡夺去了生命,另外6名战士则被冰块击中,牺牲在黄河中。

这就是在平阴县被广为传颂的“平阴抗凌九烈士”。剩下的3名战士,终于到达了刘官庄村,完成了抗凌抢险救灾任务。当时,中共济南军区委员会作出向他们学习的决定,张秀廷等烈士被追记一等功,杨成启等烈士则被追记二等功。

邱长英再也没有等来自己的丈夫,当得知丈夫杨成启牺牲的消息后,她呆坐在一旁,一整天一句话也没说。默默收起了自己的行李,回家之后照顾公公和婆婆。

微山县当地民政部门落实了邱长英的工作,让她在当地一家食品厂工作。邱长英回家后承担起了孝敬公公、婆婆的工作,由于家中经济困难,她把自己的优抚金全部拿出来维持家用,直到公公、婆婆去世后,才自己使用这笔钱。

失去丈夫的悲痛成了邱长英心中永远的痛,她会隔几年就抽出时间去平阴县看望自己的丈夫。“长期的思念造成二大娘出现了精神阴郁症,在给爷爷和奶奶养老送终后,二大娘在1996年抑郁中去世。”邱长英的侄子杨丽东告诉记者,他的爷爷在1995年去世后,邱长英可能感觉完成了自己的任务,又去平阴县看望了丈夫杨成启,回来不久就去世了。

“生不能在一起,死要在一起,这是婶子临死前留下的一句话。”邱长英的另一个侄子杨浩说,邱长英去世时,几个侄子都在婶子的跟前,她留下的唯一遗愿就是要和丈夫葬在一起。

邱长英去世后,其大哥的儿子杨景兴作为继子,给邱长英送终,而她要求和丈夫合葬的遗愿一直萦绕在几个侄子的脑中。

过继的儿子完成母亲遗愿

“母亲去世后,我们一直想实现她的遗愿。”邱长英过继的儿子杨景兴表示,因为杨成启是烈士,按照有关规定,家属是不能进入烈士陵园进行合葬的,所以就一直拖到了现在。后来经过多方奔波,邱长英的几个侄子终于找到了一个变通的形式,就是将杨成启生前的一些物品、坟前的一捧土拿来,然后在老家的祖坟上建立一个合葬墓,“不管怎么样,也算完成了母亲的一个心愿。”杨景兴眼眶有些湿润地说。

5日上午,一场简短但令人尊敬的祭奠仪式,在杨成启的老家微山县鲁桥镇杨家墓地举行,杨家几乎所有的家族成员全部来到祖坟上,作为继子的杨景兴一句“妈,我们完成了您的遗愿,您和爸生不能在一起,死终于又走到了一起,您可以闭眼了。”让杨家众人无不流泪动容。杨家成员将白花一一放在墓前,燃起供香的烟雾随着风慢慢散去。

杨成启烈士,山东省微山县鲁桥镇人,共产党员,1964年3月入伍,生前为独立舟桥营技术连一班班长。自参军后,他牢记解放军军人宗旨,全心全意为人民服务,工作认真负责,为人襟怀坦白、忠诚老实。在1969年2月10日参加平阴县黄河抗凌抢险战斗中英勇顽强、冲锋在前,牺牲时25岁。为表彰他的英雄事迹,济南军区党委决定为他追记二等功。《人民日报》曾在1969年4月报道,“平阴抗凌九烈士”事迹曾入选1969年山东省中学生试用课本。