传统士大夫在中国历史上有着悠久的治国传统,“起它一个号,坐它一乘轿,刻它一部稿,讨它一个小”的四大理想,对当今知识分子影响深远。无法占据现实政治上的一席之地,也会将其“经邦济世”的愿望和所谓“天下兴亡,匹夫有责”“以天下为己任”的家国情怀,倾注于那“一部稿”中。青年学者羽戈将新著取名《岂有文章觉天下》,显然是正话反说,对目的保持着一种敬畏态度,但“启蒙”色彩洋溢全书。“历史是一面镜子”,士大夫的那“一部稿”总忘不了拿历史来说事儿。只不过,就如《旧制度与大革命》的作者、法国著名思想家托克维尔所说:“历史是一座画廊,在那里原作很少,复制品很多”。历史在士大夫们的“复制”之下,婊子的属性演绎得精彩纷呈,别说“一言可以兴邦”,不误人子弟就阿弥陀佛了。实际上,那“一部稿”究竟算不算得上“文章”,也是值得怀疑的。“文章”不能觉天下,“功业”自然误苍生。

民国时期,枭雄辈出,文豪不少,新文化风起云涌,传统国学也云蒸霞蔚,我们熟悉而又陌生,自然就有了如今的“民国热”。民国史与以往历史的不同就是它播下了“民主、共和”的种子,并进行了政治现代化的实践,自然被赋予了“启蒙色彩”。羽戈的《岂有文章觉天下》也不例外,拿民国来说事儿,撕开近代人物的思想和政治脸谱,只不过其目的,是围绕“宪政”这一核心,争取在还原民国政治画廊“原作”的同时来“觉天下”。

托克维尔写《旧制度与大革命》,从历史学转向了历史社会学。开篇《戊戌到辛亥:改革与革命的双重变奏》,羽戈从托克维尔说起,用意不言自明。改革的阻力与革命的引力、革命的压力与改革的动力,在与时间赛跑的过程中,随时都可能被转换。戊戌变法被视为改革,却留下了革命的意义;辛亥革命在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。《为什么是黎元洪?》传统视角的解读已了无新意,但浴血奋战的革命党人,为什么要将善后的开会地点,选在咨议局这个立宪派的大本营呢?羽戈从历史细节中寻找意味深长的遗韵:革命方略的错位,革命党领袖的缺席,革命党与立宪派的合作意向,立宪派的推举,革命党人的顺水推舟……作为最不坏的人选,“素无革命思想”,甚至在起义当天还首刃革命党人的黎元洪,被推到领袖的位置,究竟是阴差阳错、无奈之举,还是共和的真正要义?

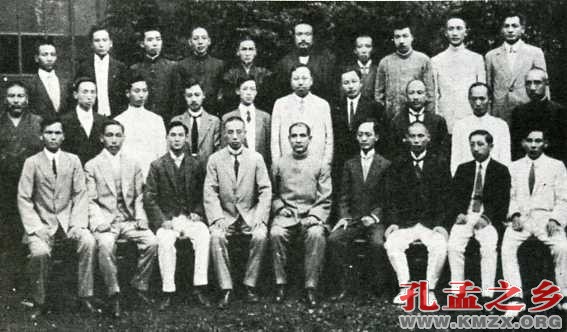

该书封面照片为1915年中华革命党在东京成立时的合影

一代儒生陈布雷,“虽无大贡献于国,然立身行己,差无愧怍”;然明知百无一用是书生,却误入政治,即使其“志在以一死励大众”,也多被后人否定。陈独秀的自负与自信、不羁与独立、狂放与坦荡,注定了他一生孤独,一生都在背叛,一生都在与时代和自身作战。读鲁迅,可以发掘生命的深度,读胡适,则可以拓开生命的宽度。也许胡适真正的精髓,就在于“不知容忍,就不知自由;不知怀疑,就不知真理;不知宽容,就不知正义”。

贵者虽自贵,视之若埃尘;贱者虽自贱,重之若千钧。总结著名报人喻血轮,最合适的就是那首《诗丐》:“为感浮生亦太劳,可怜无地处英豪。伤心未是中原事,犹向狂流着一篙。此衷苦况向谁说,欲哭还歌泪几行。为问诸公心丧否,狂人犹自笑人狂”。正如羽戈所言:“近代史花果飘零,满目疮痍,读来易动肝火、伤心肠,所以读史当如治史,平常心至关重要,不要有过高的奢盼,否则将得不偿失。我相信,等你读通了近代史,最大的收益,未必是找到了什么真理,而是从此不会受骗了”。

岂有文章觉天下?所谓的“启蒙”,都只是相对于信仰而言的,就如羽戈在《谈蒋氏父子》中分析蒋介石的信仰问题。左手儒家,右手基督教,到底以何为本?当人们停止信仰上帝,或者他们什么都不信,或者他们什么都信,或者他们信又不信、不信又信,这和被问“你最认同哪位政治哲学家或思想家”,小布什总统用“耶稣基督”来悍然回答一样。中国人,刚说一句“阿弥陀佛”,也会随时接下一句“上帝保佑”。那么,你需要怎样的“启蒙”呢?文章觉天下,注定是个乌托邦。

《岂有文章觉天下》

羽戈 著 华夏出版社出版