在清代曲坛上,《长生殿》与《桃花扇》被誉为清初传奇的双璧,影响甚大。尤其是孔尚任的《桃花扇》,以明朝复社文人侯方域与秦淮名妓李香君的爱情故事为经,以明朝亡国的大小事件为纬,以极富才情的文笔讲述了一段国破情散的悲情故事,堪称是中国有史以来结构最好的历史剧。

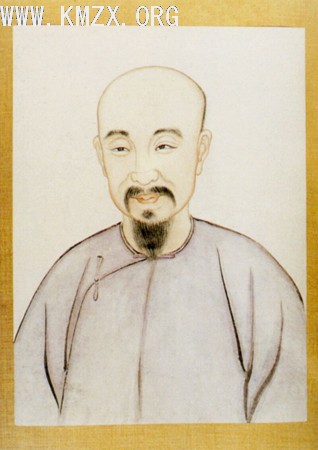

孔尚任其人

孔尚任字聘之,山东曲阜人,为圣人后裔。孔尚任20岁考取秀才,但乡试却屡试不第,遂于1678年秋隐居石门山。此间,孔尚任已对南明兴亡引起注意,他曾从亲友处采取轶闻,又从诸家记载中撷取史实,准备写一部反映南明兴亡的传奇,这就是《桃花扇》创作的酝酿时期。

公元1684年冬,康熙帝前往曲阜祭孔,这是清统一全国后首次尊孔大礼。孔尚任被衍圣公孔毓圻荐为御前讲经人员,随后又引康熙观赏孔林圣迹,颇得康熙欢心,指示随从大臣云:“孔尚任等陈书讲说,克副联衷,着不拘是例,额外议用。”孔尚任以此被特简为国子监博士。后来他在《出山异数记》中充分表示其感激之情:“书生遭遇,自觉非分,犬马图报,期诸没齿。”次年,孔尚任赴京任职,正式踏入了仕途。

1686年7月初,孔尚任随工部侍郎孙在丰往淮扬疏浚黄河海口,孔尚任本期在朝为官,意在“清华要津”,遭此冷遇颇为失望。淮扬一带是明清之交政治军事斗争的重要地区,滞留淮扬四年间,孔尚任驻足于南明故迹,登梅花岭,拜史可法冢,过明故宫,游秦淮河,登燕子矶,还与“明末四公子”之一的南明遗民冒辟疆等人谈古论今,过从甚密,得到了不少遗闻和史料。淮扬四年可以说是孔尚任创作《桃花扇》最重要的思想和素材的准备时期。

回京后孔尚任续任国子监博士,后来又担任过任户部主事、员外郎等职。在此期间,孔尚任呕心沥血披阅十载,三易其稿,于1699年6月完成了他的戏曲名著《桃花扇》。一时间,王公缙绅,莫不借抄,歌台演出,岁无虚日,就连康熙皇帝也命内侍“急觅以进”,一时呈洛阳纸贵之盛。

但就在成书的第二年,孔尚任却被朝廷莫名其妙地罢官,复回山东石门山隐居,于71岁时困顿潦倒而死。

传奇《桃花扇》

《桃花扇》讲述了明末复社文人侯方域避乱南京,与秦淮名妓李香君一见钟情,后因开罪魏忠贤余孽阮大铖,侯方域潜出金陵投奔史可法。甲申三月李自成入京,崇祯自缢,马士英、阮大铖于南京迎立福王建立南明朝廷。马、阮屡屡加害李香君,香君不屈,守楼明志遭软禁;回到南京后的侯方域也被阮大铖等逮捕入狱。不久清兵南下,弘光、马、阮出逃,方域出狱,随道人张瑶星往栖霞山,香君趁乱出宫,二人后在祭坛相遇,张道士以国恨、家恨之言点醒他们,二人双双入道。全剧在一派悲歌声中结束。

《桃花扇》因其强烈的现实主义写作而被人们誉为信史,作者也在《桃花扇凡例》中自诩:“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借。”但历史剧毕竟不是历史,在戏中侯方域这一角色与历史上的侯方域有很大不同,顾炎武在《广宋遗民录序》中称其“改行于中道,失身于暮年。”对历史剧来说,剧作家就要处理好历史真实与艺术真实的关系,孔尚任创作《桃花扇》的目的就是让读者知道“三百年之基业,隳于何人,败于何事,消于何年,歇于何地。”他有意要把自己进步的社会理想寄寓在侯李身上,从而使这段爱情获得更高的典型意义。

《桃花扇》因其强烈的现实主义写作而被人们誉为信史,作者也在《桃花扇凡例》中自诩:“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借。”但历史剧毕竟不是历史,在戏中侯方域这一角色与历史上的侯方域有很大不同,顾炎武在《广宋遗民录序》中称其“改行于中道,失身于暮年。”对历史剧来说,剧作家就要处理好历史真实与艺术真实的关系,孔尚任创作《桃花扇》的目的就是让读者知道“三百年之基业,隳于何人,败于何事,消于何年,歇于何地。”他有意要把自己进步的社会理想寄寓在侯李身上,从而使这段爱情获得更高的典型意义。

《桃花扇》因其强烈的现实主义写作而被人们誉为信史,作者也在《桃花扇凡例》中自诩:“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借。”但历史剧毕竟不是历史,在戏中侯方域这一角色与历史上的侯方域有很大不同,顾炎武在《广宋遗民录序》中称其“改行于中道,失身于暮年。”对历史剧来说,剧作家就要处理好历史真实与艺术真实的关系,孔尚任创作《桃花扇》的目的就是让读者知道“三百年之基业,隳于何人,败于何事,消于何年,歇于何地。”他有意要把自己进步的社会理想寄寓在侯李身上,从而使这段爱情获得更高的典型意义。

《桃花扇》因其强烈的现实主义写作而被人们誉为信史,作者也在《桃花扇凡例》中自诩:“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借。”但历史剧毕竟不是历史,在戏中侯方域这一角色与历史上的侯方域有很大不同,顾炎武在《广宋遗民录序》中称其“改行于中道,失身于暮年。”对历史剧来说,剧作家就要处理好历史真实与艺术真实的关系,孔尚任创作《桃花扇》的目的就是让读者知道“三百年之基业,隳于何人,败于何事,消于何年,歇于何地。”他有意要把自己进步的社会理想寄寓在侯李身上,从而使这段爱情获得更高的典型意义。 《桃花扇》布局严密,无懈可击,纷繁的情节全凭一柄桃花扇串联,由“赠扇”、“溅扇”、“画扇”、“寄扇”,直至最后“扯扇”,一气呵成,贯穿了侯、李定情、情分的整个过程,淋漓尽致地表达了“借离合之情,写兴亡之感”的主旨。孔尚任的这部《桃花扇》在思想内涵及艺术表现方面皆臻上乘,它的出现,标志着中国戏曲文学自元代以后又发展到了一个新的高峰,具有极高的文学艺术价值,故后人将其与《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》一起并称为中国古代“四大名剧”。

罢官之谜

一部《桃花扇》奠定了孔尚任在中国文学史上的地位,但孔尚任却在《桃花扇》演出正酣之时突遭罢官,因史书无明文记载,孔尚任及其友人又都缄口不提,孔尚任罢官一事遂成一桩谜案。后人只能根据孔尚任和其友人的一些诗文来揣测估计,归纳起来,主要有以下诸说:

《桃花扇》惹祸说。《桃花扇》的创作主旨是“借离合之情,写兴亡之感”,描写的不是儿女私情,而是爱国热情。作为最高统治者的康熙皇帝对此的反应可想而知, 1699年秋,康熙从孔尚任处拿得《桃花扇》,次年春孔尚任即遭罢官,其中原因不言自明,对此孔尚任在《放歌赠刘雨峰》中也有所透露:“命薄忽遭文章憎,缄口金人受诽谤。”

《桃花扇》惹祸说。《桃花扇》的创作主旨是“借离合之情,写兴亡之感”,描写的不是儿女私情,而是爱国热情。作为最高统治者的康熙皇帝对此的反应可想而知, 1699年秋,康熙从孔尚任处拿得《桃花扇》,次年春孔尚任即遭罢官,其中原因不言自明,对此孔尚任在《放歌赠刘雨峰》中也有所透露:“命薄忽遭文章憎,缄口金人受诽谤。” 《通天榜传奇》肇事说。《通天榜传奇》是孔尚任根据顺天乡试舞弊案创作的一部传奇,“顺天乡试案”发生于康熙1699年8月,主考官为国史馆修撰李蟠、副主考为国史馆编修姜宸英,发榜后,因中朝官子弟太多,引起时人愤怒。孔尚任据此创作了《通天榜传奇》在京城宣播,触怒了康熙皇帝,据《铜山县志》记载:“而郎中孔尚任以作《通天榜传奇》,宣播都下,斥逐。”

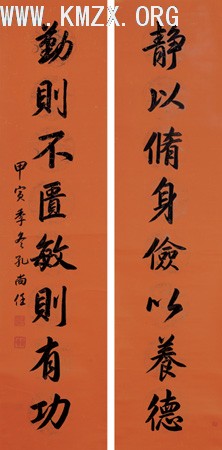

一部《桃花扇》,孕于石门山,成熟于江湖,诞生于京都,其作者先隐于石门山,后走出石门山,又复归于石门山,石门山成了孔尚任最后的归宿。穿过300余年的时空隧道,我们依稀可见当年孔尚任在历史与现实之间踯躅行走的厚重背影,多情的李香君和美丽的石门山在孔尚任的生命里已经融为一体,并成为支撑润泽他生命之水的惟一源泉。

石门山孔尚任故居