他是校长、教师,也是勤杂工、保育员;他教授语文、数学,也教授音乐、思想品德,因为整所小学只有他这一名教师和员工,他就是邹城市城前镇南王村小学的陈本华。全校也只有一个教学班,每天腿有残疾的陈本华老师在钢铃上轻轻地敲打,悦耳的铃声吸引着三十几个孩子,上课,下课……

村干部让他“代一代”课,因为爱这“一代”竟是25年

去年农历腊月二十二日,雪后初霁。同全市所有中小学的教学步伐一致,邹城市城前镇南王村小学,这个只有一个教学班、三十余名在校生的学校也安排在这天放假。趁着学生还没有离校,记者当日一大早就赶到该校采访。

校园里孤立着一棵老槐树,上面挂着一个陈旧的钢铃。校舍是平房,共有两排,前排是教室和办公室,后排是陈本华的宿舍。所有房间只有教室里点着炉子,其它房间四面透风,室内温度极低,宿舍脸盆里的水已经结成冰。虽然只有一个班,但教师办公室里各项学校规章制度、课程表全部上墙,十分规范。站在记者面前的陈本华,中等身材,衣着朴素,只是那稀疏的头发,一瘸一拐的走路姿势,仿佛在诉说着岁月的艰辛。

今年46岁陈本华,1983年高中毕业后回村,赶上有一名老教师退休,村干部找到他,请他帮着“代一代”,陈本华没有多想就接下了这个担子。毕竟是高中毕业,陈本华的基本功很扎实,加上年轻热情,很快,他所代的班级就脱颖而出,考试成绩年年在全镇名列前茅。1989年,老校长一退休,时年27岁的陈本华被委任为校长。1992年,陈本华考上了金乡师范学校,转为公办教师。1994年学成毕业,按照“哪里来,哪里去”的政策,陈本华返回南王小学继续教书。

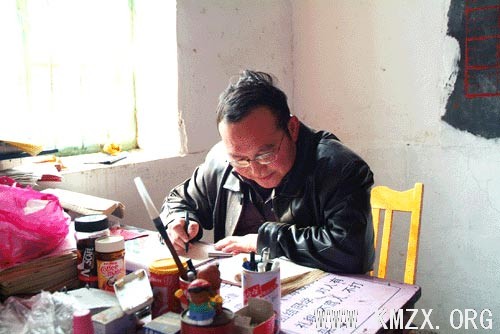

陈本华在备课

进入上世纪九十年代,镇里开始就近合并村办小学,组建联合学校。由于位置偏远,南王村小学的班级数量越来越少,教师也逐渐调离,小学实际上成了一个教学点,只设小学一年级的课程,主要解决本村及附近大杜沟村、小杜沟村适龄儿童入学问题。从1996年起,这所学校只剩下陈本华一名教师。没有想到,这“光杆教师”,陈本华一干就是十多年。

十多年来,小学一年级的所有课程他“一肩挑”,一天七节课,放下这个课本,又拿起另一个课本;十多年来,即使有再紧急的事情,他也没有缺过一次课;十多年来,他以校为家,除了节假日,他平常交往的对象几乎全部是孩子……就这样,他一个人支撑起了整所学校。

“我21岁当民办教师,30岁转正后,应该说有了调走的机会,镇教办也要过我几次,但是我觉得教学是搞业务,过得更充实,再说我真的舍不得山区的孩子们,我如果调走了,那些小孩子每天上课要多跑十几里路。”陈本华告诉记者。

手术后他需静养半年,为不耽误孩子,他于是躺上床上上课

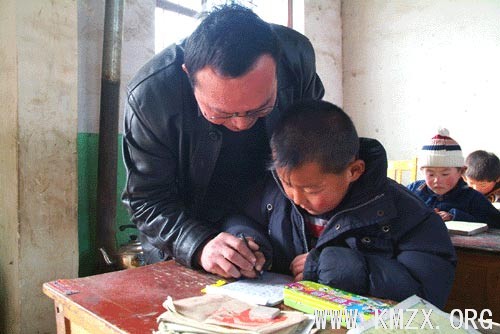

陈本华在给学生上课

孟子曾经说过:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志、劳其筋骨……”陈本华幽默地对记者说:“天没降大任于我,却也让我吃了不少苦。”他说的苦,是指7年前患上的那场大病。

2001年12月,陈本华感到右腿隐隐作痛,可又不红不肿,虽是寒冬时节,却常常疼得直冒虚汗。但是此时离期末考试还有不到一个月的时间,他想,坚持到放寒假再检查吧。就这样,他照常上课,疼得忍不住的时候,就到村卫生室打一针,或拿点止痛药应付过去。直到放了寒假,他才到兖矿总医院作了检查,经诊断,他患上了右股骨头坏死,需要马上手术,否则有终身残疾的危险。手术比较顺利,按照医嘱,陈本华至少需要卧床休息半年时间。镇教办决定聘个教师临时代课,接替他。陈本华左思右想,谢绝了领导的好意,临时代课教师经验不足,可别耽误了孩子呀。自己家就在村里住,何不让孩子们到家里上课呢?

陈本华给自己的学生发奖状

就这样,寒假结束一开学,陈本华的家变成了一个临时的学校,他的房间成了临时的教室。黑板就放在床头上,始终坚持站着为学生上课的陈本华,平生第一次,躺在床上为学生上起了课。由于屋子太小,桌凳和二十几个学生把屋子挤的满满的,小黑板上撒落的粉笔沫弄的满床都是,可他毫不在乎,仍然忘我的讲着……放学后孩子们走了,他疲惫地闭上眼睛,再也不想动一下,不想说一句话了。这样坚持了两个月,等到能够下床,他就立即搬回了学校,自己拄着双拐上课。高强度的教学影响了手术效果,他的左腿最终受到感染,也得了股骨头坏死的毛病。这场大病,让他落下了终身残疾,走起路来一瘸一拐。直到今天,陈本华仍然每天都要服药,一年治病的花销就需要三千多元。“这种付出很值得,孩子们都很善解人意,他们的表现让人感动。”陈本华说,孩子们有了什么好吃的,总是想着带给他,一个苹果、一个桔子,自己吃起来总感到那么香甜。印象最深的是,有一次课间休息,自己在后排宿舍里打吊瓶,前排的教室里有孩子打闹起来,这时一个童音响起来:“别闹了,看不见老师病得这么重吗?”当时听到这句话的一霎那,一股暖流在他的心里涌动。

陈本华给自己的学生发奖状

陈本华的女儿已20多岁,留在家里帮妈妈干农活,儿子17岁,已在苏州打工1年有余;他教过的学生有的考上了大学,走出大山,有的留在了村里;曾经的同学、同事有的成了领导干部,有的到了条件较好的学校当老师了。而陈本华还在南王村教着他那群小孩子。

20多年间,山外基础教育的教学方式不断发生着变革,陈本华同样面临着新课程改革、新教育理念、信息技术等许多以前闻所未闻的新知识的挑战。虽然学习和教学条件无法和城里学校相比,但是陈本华还是想通过自己的努力,为村里的孩子撑起一片同样绚丽的蓝天。平时一有空到城里,无论时间多紧张,陈本华总要往新华书店跑一趟,买些书回来“充电”。在陈本华的案头,摆着厚厚一沓备课笔记。笔者看见正摊开的一本书是《新课程探讨》,上面圈圈点点做了许多批注。家住学校后面的村民吴洪仓告诉记者,这么多年,陈老师每天晚上都要忙于工作,他房间的灯总是熄得很晚。

陪同采访的镇教办主任告诉我们,10多年来,在城前镇十余所小学和教学点的统考成绩排名中,南王教学点的综合名次总是名列前茅。在陈本华的启蒙教育下,从南王小学走出来的孩子,先后有30多个考入高等学府。“我感到自己无愧于这份工作,但愧对我的家人”。陈本华感概地说。

提起儿子,他感到辛酸。儿子小学时学习成绩还可以,在镇里上初中时,作为父亲的他,由于要日夜蹲守在南王小学里,对成长期的儿子关爱太少,儿子成绩一落千丈。上完技校,年仅16岁就南下打工了,刚走的时候,儿子很不适应,经常在电话里向父亲哭诉思乡之苦,电话的这头,陈本华也常常是泪流满面;提起父母,他感到惭愧。父亲半年前因为脑中风变成偏瘫,但是寸步难离学校的他没有回家尽孝道,没有文化的父母却非常理解他,要他安心上班,家里的事不用他操心;提起妻子,他感到感激。自己常年义务看校,特别是生了病,腿脚不方便之后,虽然家离学校只有2里远,但他却只有周末才回家,妻子常年一人打理着家中的农田。

采访中,记者了解到在陈本华老师二十多年的教学生涯中,一直义务看校。二十多年来,陈本华老师扎根在这个小小的教学点上,每天看着这二十几个孩子的笑脸,感到工作即平凡而又充实。他的腿残了,可他的心却不残,默默的坚守、奉献,始终是他不变的信念。