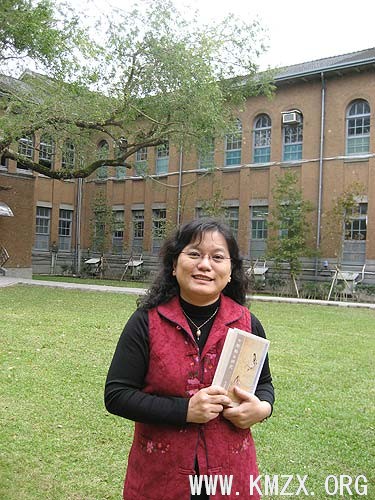

2007年7月下旬,台湾大学中国文学博士、中文系教授洪淑苓女士接到了来自祖国大陆的一封邀请函。邀请函是山东大学民俗学研究所所长叶涛教授发出的,特邀洪淑苓女士于2007年8月15号到山东省淄博市的沂源县,参加由中国民俗学会和山东大学民俗学研究所共同主办的全国首届牛郎织女传说研讨会。

洪淑苓女士是台湾著名的中青年学者和诗人,尤其是她致力于中国民间文学的研究,成绩斐然。1988年,年仅26岁的洪淑苓在台湾取得文学硕士学位,论文便是后来使自己成名的专著《牛郎织女研究》,从而也使她成为此次研讨会惟一一位在这一选题领域出有专著的学者。

采访:洪淑苓(台湾大学中文系 教授)

我研究牛郎织女已经20多年了,这是我第一次接到专题会议的邀请,这次会议大概也可以算是全世界第一次,所以它非常有意义,也让我非常兴奋。那我再看开会地点,山东沂源,没听过。再问我先生,因为他的老家在山东,他也说没听过。那么这个没听过的地方在哪儿呢?还有它怎么会跟牛郎织女有关系呢?

沂源县位于山东省中部山区,因著名的沂河发源于此而得名,境内山峦起伏、植被茂密,是山东省平均海拔最高的县。令洪淑苓始料不及的是,她在沂源看到了自己做梦都无法想到的情景,眼前的一幅景象使她惊喜万分!

采访:洪淑苓(台湾大学中文系 教授)

我研究牛郎织女的时候,一直以为那只是人们心中的想象,从来没有想过它会有一个确定的地点,等到我到山东沂源县,就感到非常的惊喜,原来真的有一个明确的故事的地点,那我们参观了织女洞,还有牛郎庙,登上织女洞的时候,你往下看,一条“银河”就在你的眼前,风景非常的美丽,我想,难怪织女会选在这个地方下凡。

被洪淑苓女士称之为人间仙境的地方,就在沂源县城西南十几公里的燕崖乡大贤山,织女洞坐落在大贤山东侧的山崖上,山的下面就是发源于沂源、穿越整个沂蒙山区的沂河,河对岸的村庄叫牛郎官庄,庄里保留有牛郎庙的遗址。

远远望去,山上万绿丛中的织女洞、洞下蜿蜒流过的沂河水、岸边清静祥和的牛郎村,三位一体形成了一幅奇妙的牛郎织女传说的标志性图画,正所谓人间天上,天上人间!

牛郎织女的传说,在中国几乎是家喻户晓,是中国四大民间传说故事之一。

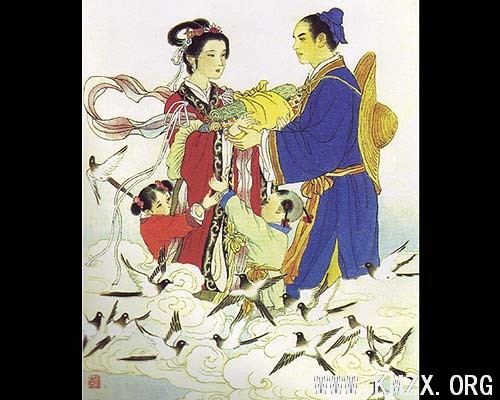

故事说的是,牛郎原是乡间的一个放牛娃,父母双亡之后,经常遭受到兄嫂的虐待。到后来兄嫂不愿与牛郎一起生活,就和牛郎分了家,只给了牛郎一头老牛。而织女是天上一位聪明美丽、擅于织布的仙女。有一次她与其他仙女一起到银河洗澡。牛郎在老牛的指示下,来到银河的边上,把织女的天衣偷走,使织女不能重返天宫。织女遂与牛郎结成夫妻,育有一儿一女,自耕自织、幸福美满。但是好景不长,天帝知道了牛郎织女的婚事,大为震怒,立刻派了天兵天将到人间,要将织女抓回天宫。此时,老牛生命垂危,在临死之前,嘱咐牛郎在它死后穿上它的皮即可携儿女上天宫去寻找织女。牛郎照老牛的吩咐做了,用担子挑着儿女来到天上,眼看就要追上织女时,王母娘娘忽然拔下金簪,在空中一划,二人之间顿时化作一条波浪滚滚的天河,牛郎织女只能隔河相泣。织女和牛郎忠贞的爱情,感动了天帝,天帝允许牛郎织女在每年的七月七日相聚一次。从此,每逢农历七月七日,无数闻讯而来的喜鹊在天河之上搭起鹊桥,让牛郎织女在此相会。

凄美的故事在民间流传了一代又一代,然而很少有人知道故事的来历。也许有人会问,沂源大贤山下如此美妙的地方会是牛郎织女传说故事的发源地吗?更有人会问,中国历史上果真有牛郎这个人吗?学者们研究的结论是否定的。

那么,这个传说故事究竟是怎么来的呢?海内外从事中国民间文学研究的专家们认为,它来自远古人们对天上星星的崇拜。

据专家研究,在古代历法尚未出现之前,人们对于季节的分辨主要依靠观察天上日月星辰的变化,在不同的季节,给不同的带有标记性的星星,起一个好听的名字,便于分辨和记忆。

采访:施爱东(中国社会科学院文学所 博士)

古代的人认为,每一个月到了一定的时候,天上的星星就会发生相应的变化,就是它的位置、它的亮度。那么的话呢,七月呢,是妇女主织布的,而这个月份呢,刚好这个星星,也就说织女星就在天上到了已经是在正东方了。那么这个时候已经变得很亮,而且在正东方,在快到天的正中,所以大家因为当这个时间出现的时候,正好是七月,而七月又是妇女们织布的时候开始的时节,所以就把这一颗星叫作织女星。

古人把七月东方天空那颗最亮的星星叫作织女星,那么,牵牛星又是从何而来的呢?

采访:施爱东(中国社会科学院文学所 博士)

牵牛星呢?它是主八月的。那么八月份的时候,这个织女星逐渐地西沉,而且逐渐地暗淡,而牵牛星呢慢慢地上来了,逐渐地亮起来。而到了八月份的时候,却是国家要挑选哪些牛,哪些牵牛用来祭祀祖先,用哪一些牛来祭祀上帝。那么要把最好的牛挑出来。那么这个时候正是在挑选牺牲,也就是牛,祭祀用的牛的时候,所以的话呢把这一个月份的最亮的这个星星,标志着这一个月份的星星就叫作牵牛。

我国古代天文学家把天空中可见的恒星分为二十八组,称二十八宿,东南西北四方各七宿,织女星和牵牛星被列入北方玄武七宿。专家考证,我国二十八星宿体系的确立,最晚应在为春秋战国时期,最早可上溯到殷商时代,在中国第一部诗歌总集《诗经》里,就有了织女星和牵牛星的最早记载。

《诗经?小雅?大东》篇中写道:“维天有汉,监亦有光。 跂彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。 睆彼牵牛,不以服箱”。另有“谭大夫作是诗”的字样。

采访:张华松(济南市社会科学院 副院长)

我们知道《小雅?大东》篇的作者是西周初年的谭国大夫 ,他的名字已经失传了,谭国它的首都就在现在历城和章丘搭界的城子崖。

谭国是商周时期东方的一个小国,位于今天山东省济南市以东的章丘一带,城子崖遗址就是当初谭国国都所在地,也是著名的龙山文化发祥地。西周时期,统治者以及他们的经济区都在济南以西,而大东,也就是济南以东直到大海的广大地区则处在被统治压迫之下。

《诗经?小雅?大东》是写西周末年东方人民在统治者高压下的怨苦生活,表达了作者望星兴叹的伤感情绪。

采访:张华松(济南市社会科学院 副院长)

它是把天象拿来,来讽刺社会,来比喻社会,比喻当时东西方这个不平等这种现象。那比如说它的意思就是牵牛星你不拉车,织女星你不织布,你周王室的官员呢你不干活,你不出力,你有名无实,你只知道榨取百姓。

值得一提的是,那时的织女和牵牛只是两个星星的名字,它们之间并没有什么特别的关系。

在全国最大的汉画像石博物馆——河南南阳汉画馆里,珍藏着一块目前所见最早的牵牛织女星图画像石,画像作者在牵牛三星下,特别增加了一人牵牛的形象,而织女四星围合之内,则安排了一位跪坐女子。

在山东长清孝堂山汉墓祠堂,也藏有一块同样珍贵的汉画像石,像石上织女星座下是一名正在织布的女子,但这里没有牵牛的人物,只有牵牛星座的形象。

在这里,织女和牵牛也还只是两个星座,它们之间依然没有什么爱情关系可言。

用具体的人物或动物来表示星座的名称,是汉代画像艺术的表现形式之一。

然而,织女星和牵牛星的名字本身还是为以后故事的产生,埋下了伏笔,这就是古代人男耕女织的社会分工。那么,究竟什么时候才有了牛郎织女的爱情故事呢?

采访:施爱东(中国社会科学院文学所 副研究员 博士)

牛郎织女的故事大概是什么时候开始成型的呢?就说刚才说了,就说一定要等到牵牛由牛变成了人之后,这个故事才有可能产生。那么这个时间是在什么年代呢,从现在我们看来,就说我们找不到这个故事产生的具体的地点到底是在哪儿?但是在时间上呢,据学者考证,最早应该是出现在东汉时期。在《古诗十九首》里面,就开始已经提到说这个织女和牵牛之间的这种不可相会的爱情故事。

在东汉组诗《古诗十九首》之《迢迢牵牛星》中,则有了“迢迢牵牛星,皎皎河汉女—盈盈一水间,脉脉不得语”的感叹,作者明显把两颗星星给拟人化了,让人感受到了一双恩爱男女相隔不能相见的伤感。

织女星是七月之星,而牵牛星则是八月之星。八月追七月,永远都追不上。所以说,古人最早把这种星辰间的关系,具象化为一种恋人关系时,强调的正是他们之间的永远不能相会。但是,这种观念一旦转化为民间故事,就必然会被民众的情感所左右。民众希望看到的,是一种团圆的结局,哪怕是一种短暂的团圆。

“牛女渡河相会”之说,大概兴起于魏晋之时。在鹊桥出现之前,人们最早是幻想牵牛驾着轻车骏马去和织女相会的,后来又幻想让精卫衔石填河渡织女,还有幻想让织女划船渡过与牵牛相会的。

喜鹊搭桥的说法较早出现于南朝时期庚肩吾的《七夕》:“倩语雕陵鹊,填河未可飞。” 这时,不仅有了七夕相会的内容,而且解释了喜鹊之所以会秃了头,是因为这天架桥渡织女时被磨去了羽毛的缘故。

喜鹊搭桥渡织女的传说,大约在唐代被固定下来了。

民间传说对牛郞织女婚姻危机的解释有许多种。在宋代的传说中,牛郎和织女都是天上的星宿,天帝可怜织女独居,就把她许配给了河西牵牛郎,没想到织女新婚之后,天天梳妆打扮不干活,天帝一生气,就把他们分在天河两边,只许一年一会。而到了明清,王母娘娘作为阻碍牛女婚姻自由的封建家长,也走进这个故事。

在千百年的历史长河中,故事经历了从简单到复杂的长期演变过程,不同地域、不同时代的人们根据自己的情感需要,尽情编织着这感天动地的爱情故事,使其日臻完善。

故事里有爱又有恨,有悲又有喜,使牛郎织女这对恋人尽管远隔千里,但每年农历的七月七日终能有一次相见的机会。久而久之,这一天竟成为了现代国人自己的情人节,人间天上、古老现代共同演绎爱情的颂歌。

每当农历的七月,织女星会出现在天空的正东方,而且也最亮,因此人们选择七月作为牛郎织女相会的日子,然而,为什么又偏偏是七月七日呢?

采访:施爱东(中国社会科学院文学所 博士)

这个大概跟古人对于时间节点的选择是有关系的,就是说最早的时候它并不是在七月七号,而逐渐地在到了大概在汉代的时候,就是说由这个特别的时间节点逐渐地集中到了一些重数上面,比如说元旦是1月1号,上已是三月三号,端午是五月五号,重阳是九月九号。就说这个“七夕”就逐渐地固定到七月七号,重七是一个对于七的强调。

至此,人们终于知道,这令人荡气回肠的爱情故事仅仅就是一个民间传说,绝无其人其事,但传说又是如何在山东沂源安家落户的呢?

采访:叶涛(山东大学教授)

牛郎织女传说怎么来到沂源的呢,它有一个非常清晰的一个历史脉络,根据现在现存于织女洞当中的明代万历七年的一块重修碑,这块碑的碑文上呢提供了非常重要的信息。

坐落在沂源大贤山东侧山崖上的织女洞,距山脚地面约40米,看上去原来的洞口宽敞大开,后经历代修建,已成砖石结构,有门有窗,面向东方。宽阔的山洞内存有织女的塑像,塑像旁则并立石碑两块,分别为明万历七年和十五年两次重修织女洞时所立。碑文记述道:“唐人闻个中札札机声,以故织女名”。

采访:叶涛(山东大学教授)

就是说现在我们说织女洞存在得很久远了,明代的人说唐代人就说了,这个织女洞里面有像织布机的那种札札的声音,所以把这个洞就命名为织女洞。这个织女是不是这个牛郎织女的织女呢,未必。很可能就是当地的一个普通的民间妇女在家里面织布的时候,她也是发出这种声音,那么这个女的也叫织女。

自春秋战国至汉唐时代,齐鲁大地为全国最重要的桑麻产区,著名的丝绸之路所用丝绸大多从山东转运而来。古籍载:“桑植满田园,户户皆养蚕,步步闻机声,家家织绸缎”,即是这一地区发达丝绸业的真实写照。在男耕女织的农业社会,织女就成了劳动妇女的代称了。

从2005年10月到2008年8月,山东大学民俗学研究所所长叶涛教授,带领他的民间文学专业研究生,对沂源县的牛郎织女传说进行了将近3年的田野调查,最终形成了《中国牛郎织女传说—沂源卷》这一专著。

出人意料的是,沂源的牛郎织女传说落地,并不是在同一个时期发生的,同传说本身一样,它也有一个产生的前后过程。

采访:叶涛(山东大学教授)

所以织女洞是在先的,那么织女洞出现之后,到了明代的万历六年,当时的县令到这儿来的时候,和当时大贤山上的道士在谈天论地,就讲到这个地方之后,他就说你这儿有织女洞,好像还缺点儿什么。这个道士就领悟了知县的这种点化,他就募捐,在织女洞下面沂河的对岸,修建了当时碑文是叫牛宫,就是我们现在所说的牛郎庙。

当时的县令显然是根据成型的牛郎织女传说点拨了那位道士,当牛郎庙建成之后,牛郎织女传说就实实在在的在沂源落地了。

原有的牛郎庙在上世纪五六十年代被拆毁,从留存的众多石碑和三进院落的台基看,当时的庙宇应颇具规模。

碧波荡漾的沂河水,由南向北从大贤山下蜿蜒流过,与河东西两岸的牛郎庙、织女洞形成的景象,与传说中银河及银河阻隔着的牛郎织女景象如出一辙。难怪明万历石碑上有这样一句耐人寻味的话:叫作“对岸并起牛宫,在天成象,在地成形矣”。

采访:叶涛(山东大学教授)

就是说天上牛郎织女两颗星星隔着银河,那么在地上呢,在我们沂源这个地方呢,织女在织女洞,牛郎在牛郎庙,当中隔着沂河,也就像隔着银河,所以说在天成象,在地成形。所以这个自然景观和这种天象的这种相符,或者说和我们这个民间传说的这个相符,也是牛郎织女传说能够在沂源落地生根的一个重要原因。

牛郎庙旁边的这个村庄叫作牛郎官庄,据当地方志记载,村民们是明末从临近的淄川县迁徙而来。很显然,牛郎官庄是在牛郎庙落成几十年之后才有的,而且村庄的名字显然是依据牛郎庙而来。令人奇怪的是,最初村里的人全部姓孙,而且他们笃信自己就是牛郎的后代,牛郎就是他们的祖先,名叫孙守义。这是为什么呢?

采访:叶涛(山东大学教授)

我的老师山东大学的李万鹏教授给我提供了一个很重要的依据,就是在山东的民间戏曲里面有一个说法,就是民间戏曲关于牛郎织女这个《天河配》这个剧目当中啊,提到了牛郎是姓孙的,就叫孙守义。那么在当地,姓孙的这一个家族,到了这个牛郎庙边上来居住,那么他们自然而然和这个传说结合,赋予了牛郎这么一个姓氏,我认为它就这么附会上了。

美好的传说已经深深扎根在他们的心里,他们始终坚守着自己的信仰,成了这份珍贵文化遗产最为虔诚的传承人,一代又一代给后人讲述这动听的故事。

采访:叶涛(山东大学教授)

所以这个呢我想,牛郎是不是他们的祖先,这都无关宏旨,这不是很重要的问题。关键是牛郎官庄的这些村民在传承着,在叙说着牛郎传说的,牛郎织女的故事,这是最重要的。而且在这个地方,当我们调查的时候,他们引以为豪,引以为自豪,我觉得这是最重要的。

采访:刘魁立(中国民俗学会理事长)

那么这种把传说联系到自身,联系到自己的周围环境,联系到自己熟悉的人,这种联系的方式,实际上是把一个传说,把它变活了,同时呢也使自己的生活本身就更加地丰富多彩。

围绕着这动人的故事,大贤山一带形成了名副其实的牛郎织女传说文化圈,这儿的一山一水、一草一木都被赋予了爱情的色彩。

在织女洞上方的山坳处,有两棵参天的古银杏树,银杏树上一种奇怪的现象也和古老传说联系在了一起。传说王母娘娘因思念远在大贤山的女儿,不禁伤心落泪,泪水滴在

银杏树下的岩石上,一汪清泉夺石而出,人们便叫它为织女泉;而王母的泪水滴在了银杏树叶上,树叶上竟然长出了银杏果。

拍摄本片的时候,正值金色的秋季,我们十分幸运地拍到了这种叶籽银杏。每年银杏树开花结果的时节,山东农业大学的课题组师生,都要来此做细致地观察研究。据专家介绍,这种叶籽银杏,是一种十分罕见的植物变异现象,此前只是在日本发现过一例。

聪慧的沂源人还给叶籽银杏起了个更动听的名字,叫它爱情果,把大贤山所在的燕崖乡称为爱情之乡。每年农历的七月七日,我国传统的“七夕”节这一天,四里八乡的男女青年总喜欢来到大贤山下的沂河岸边,相识结友,姑娘小伙儿谁不想在这极富象征意义的地方,收获自己的爱情果实呢?

2007年8月13号,全国首届“牛郎织女传说”学术研讨会,在美丽的沂河源头—山东省沂源县召开。来自海内外20所知名大学和科研单位的27名专家学者,参加会议并提交了论文,在实地考察中,大贤山牛郎织女传说地的美景和牛郎庙即将恢复重建的消息,引起了专家们极大的兴趣。

采访:洪淑苓(台湾大学中文系 教授)

它有一个非常具象的地理的风景,就说织女洞,然后沂河,还有这个牛郎庙。它的一个相对应关系就跟天上的这个牛郎星、织女星、还有银河隔河相对,所以有一个具象的呈现,这个信仰,这个传说变得非常的真实。

采访:刘魁立(中国民俗学会理事长)

应该说这个传说在全国各地,在许多地方都有,而且不仅有这个传说,是广为大家所传颂的这样一个脍炙人口的作品,同时呢很多地方也都把它看作是就发生在自己身边的事。那么像这样的情况,比如说在陕西、比如说在山西,比如说在河北,到处可见,但是我觉得在沂源这个地方,就有所不同的是它不仅把自己的周围的这样一个自然环境纳入到这样一个传说里面去。这样一种联系方式,实际上是把这样一个传说,直接变得鲜活,直接变得有生命了。

2007年8月,中国民俗学会授予沂源县为“牛郎织女传说”之乡。

2008年3月,中国民俗学会把中国“牛郎织女传说”研究中心设在了沂源县。

2008年6月7日,国务院公布第二批国家级非物质文化遗产名录,山东沂源县和山西和顺县从全国十几个申报地中,脱颖而出,成为“牛郎织女传说”的首批国家级非物质文化遗产地。

“天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星”。

一个浪漫悲楚的故事,一首哀怨凄美的歌。

它远在天边,近在眼前!

【视频】

【CCTV4探索.发现】沂源牛郎织女寻踪