他是一位真正的专家?还是“上课时间走穴忙,里外全靠嘴一张,今天说是明改非,反正钞票不能少”的伪专家?他说——湖北亟待擦亮“牛郎织女”文化旅游名片。

本月初,一则名为《一个江湖骗子,四地执政官员,到底谁在骗谁?》的帖子,在天涯、新浪、搜狐等网络上流传。帖子反映荆楚理工学院教授杜汉华,先后在不同时间,在四个不同地方,提出该地是牛郎织女故乡,引发网友质疑。本月13日,记者赶赴荆门,与杜汉华面对面。杜汉华不仅公开回应了质疑,还认为:湖北是最有资格在旅游产业方面打“牛郎织女”牌的,如今却已远远落在了山东、山西等地之后。

缘起:网络发帖质疑“专家嘴脸”

元月3日,郧西论坛上,出现一则题为《从杜汉华先生的“七夕起源论”看某些“专家”的嘴脸》的帖子,发帖人为“兰陵笑笑生”。帖子称,2009年8月24 日,老河口举办“中国·老河口首届七夕文化研讨会”,荆楚理工学院华夏文化研究中心主任杜汉华教授作为特邀专家,在会上提出:汉水中游的老河口市,地理走向和传说风物地标与银河牵牛织女天象基本一致,是牛郎织女神话传说和七夕节的主要起源地,是中国最早被日本朋友来寻觅牛郎织女七夕文化起源地、观看“汉水连天河”美景的地方。然而在第二天,杜汉华教授又马不停蹄地出现在郧西县召开“七夕文化研讨会”,并在会上提出:郧西是中国“七夕”文化发源地。“兰陵笑笑生”还发现,杜汉华教授还曾提出“七夕发源地在襄樊”。此前,杜汉华还曾应邀到南阳考察时,提出南阳是“牛郎织女”传说故事的重点起源地之一。

帖子最后调侃:现在的专家啊,真是“上课时间走穴忙,里外全靠嘴一张,今天说是明改非,反正钞票不能少”。

此帖一出,迅速在该论坛上引起热议,除少数人以“文化搭台,旅游唱戏。只要能做出来,何必都要叫真”支持杜汉华外,大部分跟帖者用“忽悠,接着忽悠”来表达自己的态度。

同一名教授,在不同时间不同场合,却对同一个问题给出了不同的答案。杜汉华一时被推上了舆论的风口浪尖。

调查:牛郎织女“家”在汉水

1 月13日,记者驱车赶往荆门,正在区里开政协会的杜汉华教授在会议间隙接受了采访。他表示并不知道网上对他的争议。“整个汉水流域都能找到证明它是发源地的证据,但是没办法唯一,因为在源头之前还有源头。”杜汉华表示,老河口、郧西、襄樊、孝感甚至荆门,都可以称是牛郎织女的故乡。

杜汉华介绍,上世纪80年代初从华中师范大学中文系毕业后,他就开始研究文化与旅游的关系,对牛郎织女传说源头的研究也比较早,足迹踏遍整个汉水流域。“源头应是在襄阳,因为襄阳那有一个最古老的人神恋爱的传说,还有与这个传说相关的一个古老节日叫穿天节,而且这个节日的基本内核和七夕节是相通的。省内的襄阳和老河口都可以打这个牌,可以说汉水流域的其他城市都可以打这个牌,比如荆门、荆州、孝感等。”杜汉华十分肯定地说,但是神话能够发展到这一步,之前还应该还有源头,这就是为什么除了汉水流域,山西、山东、陕西、河北、江苏等地,也纷纷表示自己是牛郎织女的故乡的原因了。

现状:全国各地争当娘家

孟姜女哭长城、梁山伯与祝英台、白蛇传与牛郎织女,这是中国民间四大爱情传说,在第一批国家级非物质文化遗产名录中,前三者的起源地都已得到确认,唯独牛郎织女传说的起源地悬而未决,这也引发了全国十多个地方的竞争,甚至连日本的福冈,也在争自己是牛郎织女的故乡。

杜汉华教授表示:旅游文化品牌就像酒家门前的旗帜,你要招一招人家才知道你有酒,牛郎织女故乡这张牌就能起到这个效果。

在国家公布第二批非物质文化遗产名录时,牛郎织女传说的起源地尘埃落定,山东沂源、山西和顺成为赢家。杜汉华表示这让他非常痛心:“我们抱着一个金娃娃却不重视。非常遗憾。相关资源遭到破坏,就更令人痛心,比如襄阳万山最有可能是牛郎织女神话的起源地,而现在正准备在万山附近建大桥,我看了就像是心里塞了猪毛似的难受,这地方现在连旅游景点都不算。”

杜汉华表示为此多次向省市有关部门写信,呼吁重视对牛郎织女神话起源地的开发利用,但回应寥寥。“所以我到一个地方,只要是汉水流域,我就建议对方打牛郎织女这张牌来开发旅游。”

期望:手握牛郎织女旅游商标,希望省内开发

杜汉华说,自己曾打算注册牛郎织女和七夕节的旅游商标。不过并没有多少人理解,包括家人。“我也做家里人的工作,希望他们拿出万把块钱把牛郎织女和七夕节的都做了,但是没能如愿。”杜汉华最后只注册了牛郎织女旅游商标。“现在打牛郎织女旅游品牌的,都要考虑是否侵权的因素。”山东沂源打“牛郎织女故乡”这个旅游牌时,去注册商标,发现核心旅游商标杜汉华已经注册,打电话希望杜汉华能出让。“具体出多少钱我没问,我当时说,你们来买的话大不了就是几十万上百万,多的你们也不会给,别说是几十万上百万就是上千万来买我也不愿意给。”“湖北如果有城市愿意真正去开发牛郎织女这文化名片,我愿意将手中的商标出让。 ”杜汉华说。

【相关报道】:山东沂源被认为是牛郎织女传说重要传承地

2007年08月17日10:18 国际在线

再过两天就是传统的“七夕”佳节,山东沂源以其最丰富的牛郎织女传承内容,被两岸学者认为是牛郎织女传说最重要的传承地。这是记者在全国首届牛郎织女传说学术研讨会上了解到的。据了解,这次专题研讨会汇聚了来自海峡两岸的30余名研究民俗学民间文学的著名学者,他们是国内最知名的研究牛郎织女传说的专家团队。

牛郎织女传说最早的文字记载出自《诗经·小雅·大东》:“跂彼织女”、“睆彼牵牛”的记载。专家认为,《诗经》中有关织女、牵牛星宿的记载,便是流传于沂源县境内的牛郎织女传说的萌芽形态。在历史传承过程中,早在唐代,沂源县境内就修建了织女洞和牛郎庙,牛郎织女传说和具体的自然山水、村落姓氏相结合,使其发展成为一个附着于沂源县具体山川古迹的解释性传说。

研讨会期间,专家们实地考察了沂源县牛郎织女传说的相关古迹和村落,听取了故事传承人讲述的沂源县牛郎织女传说,对牛郎织女传说的历史渊源、文本传承、传说与地方文化的关系等展开了深入探讨。沂源县牛郎织女传说悠久的历史、活态传承形态以及保护措施等,得到了与会专家学者的充分肯定。

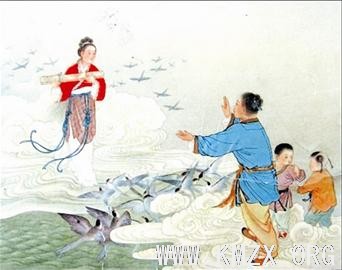

牛郎织女传说与孟姜女、梁山伯与祝英台和白蛇传三个传说,是最具中国特色、流传最广、影响最大的四个民间传说。古诗《迢迢牵牛星》已称牛郎织女为夫妻。东汉应劭《风俗通》逸文:“织女七夕当渡河,使鹊为桥,相传七日鹊首无故皆髡,因为梁以渡织女也。”故事已初步形成,并与七夕习俗相结合。

中国社会科学院荣誉学部委员、中国民俗学会理事长刘魁立表示,研究牛郎织女传说,重建恢复这些文化传统,是对世界文化发展的多样性做出了贡献。牛郎织女传说把天上和人间放在了一个层面上演绎,这在四大传说中是最为特殊的一个。山东大学民俗学研究所所长、中国民俗学会副理事长兼秘书长叶涛认为,牛郎织女传说在四大传说中是“最弱的”一个,应对其进行深入研究和保护。

目前,沂源县牛郎织女传说已被列入山东省第一批省级非物质文化遗产名录,目前该县已经向国家有关部门申报第二批国家级非物质文化遗产名录。

【CCTV4探索.发现】沂源牛郎织女寻踪

进一步确立沂源“牛郎织女”传承与研究国家中心地位

——《中国牛郎织女传说》在京首发

2008-7-28

中国社会科学院荣誉学部委员、中国民俗学会理事长刘魁立,中国文联党组成员、书记处书记白庚胜,文化部非物质文化遗产司巡视员周小璞,国家非物质遗产保护中心副主任郑长铃等专家学者。

市委常委、秘书长宋军继,县委书记、县人大常委会主任韩国祥,县委副书记、县长苏星等市县领导出席。

7月28日,在奥运会即将召开的时刻,在中国传统七夕节来临前夕,由中国民俗学会、沂源县人民政府、山东大学文史哲研究院、广西师范大学出版社共同举办的《中国牛郎织女传说》首发式暨全国第二届“牛郎织女传说”学术研讨会在北京隆重举行。市县领导宋军继、韩国祥、苏星、陈茜、陈保华以及中国社会科学院荣誉学部委员刘魁立,中国文联党组成员、书记处书记白庚胜、文化部非物质文化遗产司巡视员周小璞,国家非物质遗产保护中心副主任郑长铃等专家学者出席。市委常委、秘书长宋军继讲话,县委书记、县人大常委会主任韩国祥致辞。县委副书记、县长苏星与广西师范大学出版社副社长刘瑞琳向高校和科研单位赠书。中国社会科学院宗教研究所研究员、中国民俗学会副理事长兼秘书长叶涛主持了仪式。

7月28日,在奥运会即将召开的时刻,在中国传统七夕节来临前夕,由中国民俗学会、沂源县人民政府、山东大学文史哲研究院、广西师范大学出版社共同举办的《中国牛郎织女传说》首发式暨全国第二届“牛郎织女传说”学术研讨会在北京隆重举行。市县领导宋军继、韩国祥、苏星、陈茜、陈保华以及中国社会科学院荣誉学部委员刘魁立,中国文联党组成员、书记处书记白庚胜、文化部非物质文化遗产司巡视员周小璞,国家非物质遗产保护中心副主任郑长铃等专家学者出席。市委常委、秘书长宋军继讲话,县委书记、县人大常委会主任韩国祥致辞。县委副书记、县长苏星与广西师范大学出版社副社长刘瑞琳向高校和科研单位赠书。中国社会科学院宗教研究所研究员、中国民俗学会副理事长兼秘书长叶涛主持了仪式。

宋军继秘书长在讲话中说,保护好、传承好中华民族的优秀文化遗产,是各级党委、政府和社会各界义不容辞的责任。“牛郎织女传说”在我市沂源民间广为流传,近年来,特别是去年以来,沂源县按照市委、市政府建设“文化大市”的要求,坚持项目保护与申报相结合、政府保护与民间保护相结合,实现了对“牛郎织女传说”的有效保护和合理利用,并被列入第二批国家非物质文化遗产名录。《中国牛郎织女传说》的出版是对这一文化遗产价值和内涵的一次深度挖掘,具有十分重要的意义。希望沂源县以此为契机,进一步做好“牛郎织女传说”的挖掘整理、保护传承和宣传推介工作,为促进沂源经济社会又好又快发展发挥更大的作用。

韩国祥书记在致辞中说,《中国牛郎织女传说》首发式暨全国第二届“牛郎织女传说”学术研讨会的举行,是中国民俗学术界的一件喜事,也是沂源的一大喜事。沂源是山东古人类发源地,文化底蕴深厚,孕育了新旧石器时代、青铜器时代以来的灿烂文明,商周故城、西汉东安古城遗址,隋唐摩崖石刻、织女洞、明清神清宫等众多古代文化遗存,构成了沂源独具特色的地域文化。

韩国祥书记说,近年来特别是去年以来,我们把增强文化软实力作为促进经济社会发展的重要举措,狠抓文化资源挖掘和文化品牌打造,把“牛郎织女传说”这一最具代表性的文化资源作为挖掘和保护的重中之重,做了大量富有成效的工作,大大提升了沂源地域文化的影响力,也为加快我县旅游业发展注入了新的生机和活力,牛郎织女爱情园综合开发项目,列入山东省《济青沿线城市群发展规划》重大项目,被淄博市委、市政府确定为全市三个重点文化产业园建设项目之一。《中国牛郎织女传说》对于促进我国民间文学类非物质文化遗产的研究与保护具有十分重要的意义。