都江堰水利工程,在四川都江堰市城西,是公元前256年秦昭襄工践位期间,郡守李冰率领蜀地各族人民创建了这项彪炳史册、千古不朽的水利工程,以其历史跨度长、工程规模大、科技含量高、灌区范围广、社会经济效益显著的特点享誉中外、名播遐方,在政治、经济、文化上都有着极其重要的地位和作用。都江堰是世界水利史上的璀灿明珠。

都江堰是中华民族智慧文明、科学创造的结晶,它由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分构成,三大主体工程相互依赖,功能互补,巧妙配合,浑然一体,形成布局合理的系统工程,联合发挥分流分沙、泄洪排沙、引水疏沙的重要作用,使其枯水不缺,洪水不淹,科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。都江堰是一个科学、完整、极富发展潜力的庞大的水利工程体系,是巧夺天工、造福当代、惠泽未来的水利工程。

都江堰水利工程的科学奥妙之处,集中反映在三大工程组成了一个完整的大系统,形成无坝限量引水,并在岷江不同水量情况下的分洪除沙、引水灌溉的能力,适应了当时社会经济发展的需要。1872年,德国地理学家李希霍芬称赞“都江堰灌溉方法之完善,世界各地无与伦比”。两千多年前,都江堰取得这样伟大的科学成就,至今仍是世界水利工程的最佳作品。

京杭运河之上,位于济宁城北的南旺分水枢纽工程,与科学、完整、系统的都江堰水利工程一样,从筑坝拦水、开河引水、勘泉补水、水柜蓄水排水,到鱼嘴南北自动分水、建闸调节控制水源,形成了一个十分完整、缜密、科学的系统工程,是我国京杭大运河史上的一个伟大创举,也是大运河工程史上科技含量最高的工程,最终治好了济宁河段“心脏供血不足”的症状,使京杭大运河水源不足、地形高差大、管理不方便等问题得以解决,实现了近古沟通全国南北大动脉——京杭大运河真正意义上的南北贯通和五六百年的航运畅通。李冰父子巧妙构思,用最简单的办法、最少的工程量构筑的“都江堰”,造就了一个“天府之国”,至今仍灌溉着成都平原百万亩土地,是“功在当代,利在未来”的千秋伟业;而宋礼、白英为“治运”创设的南旺分水枢纽工程,不仅急当时漕运之所急,促进了南北方物资、人文的沟通和交流,同时也把这片北国黄泛平原变为鱼米之乡。因此,南旺分水枢纽工程被许多水利专家誉称为“北方都江堰”。

南旺分水枢纽工程在地理选置优越、合理,工程布置适合自然规律,各项工程相得益彰、相互制约、相辅相成,联合发挥引水、分水、处理沙石的重要作用诸方面,都有着与都江堰水利工程许多的相似之处。地理选置方面,引水济运地址选择在京杭大运河全线制高点的南旺。此地海拔高程39米,史载,比北边的临清高90尺、比南边的沽头高116尺。实际相差10余米,纠正了元代引汶、洸、泗、府“四水”于济宁天井闸分流济运的弊病。济宁天井闸高程比南旺低约三米,北分的水量少,仍不能满足漕船通行。戴村坝的选址,也是非常优越与合理的。工程布置方面,譬如,因地制宜,乘势利导,利用大汶河旧支流,开凿戴村坝到南旺分水口的小汶河,走高趋低,利用高差,使汶水依地势水性顺势而为,自流到大运河中。充分借助水体的自然之工,这同都江堰的建造原理是完全一致的。在各项工程相辅相成、联合发挥作用方面,南旺分水枢纽工程几乎达到了极致。首先筑戴村坝拦截汶水,然后开挖小汶河引汶水至南旺分水口,接下来收集疏导汶上县东北各山泉汇入泉河至分水口补充水源,最后在小汶河入运处建分水鱼嘴南北分水,以及水柜、闸与斗门等项工程的创设,各项工程相得益彰,从而达到南接淮黄、北通漳卫的“引汶济运”之功效,确保了山东运河的水源充足和京杭运河全线的漕运畅通。

我们不妨循着历史的足迹,去考量南旺分水枢纽工程在上述几方面巨大的水利科技贡献。明洪武二十四年(1391年),黄河在河南原武县决口,水漫东平湖,造成运河大部淤塞,济宁至临清段船不能通行。明永乐九年(1411年),济宁州同知潘叔正上书朝廷,说旧会通河淤塞者有三分之一,竣而通之,并非只是缓解山东之民转输之劳,也是国家无穷之利。明成祖朱棣采纳了他的建议,命工部尚书宋礼、刑部侍郎金纯、都督同知周长疏浚会通河。宋礼征调济南、兖州、青州等地民工16.5万余人,将济宁至临清近二百公里的会通河全面疏浚。河深一丈三尺,宽三丈二尺。其中汶上袁家口至寿张沙湾一段,废弃元代旧河,东移10公里另开新河,南北两端接旧河。重开会通河后,河道水源不足,宋礼虑有杀头之罪,日不能食,夜不能寐,乃“布衣微服,至汶上城东北,访白英与彩山之阳”。白英见其态度虔诚,便根据自己十多年时间掌握的汶上、东平、宁阳、兖州、泰安等二十多个县州的地形水势,提出了“借水行舟,引汶济运,挖诸泉,修水柜”的建议。宋礼欣然采纳,并邀请白英共建这一工程。这便是创建南旺分水枢纽工程的时代背景。

南旺分水枢纽工程包括修筑戴村坝,开凿小汶河,创建南旺分水鱼嘴、设置水柜、建闸与陡门调节水量等项。

修筑戴村坝。戴村坝,位于东平县刘家所至南城子村之间的大汶河内,初建于明永乐九年(1411年),为土坝,自右岸老汇河口至左岸的小汶河口“长五里十三步”,约2883米。万历元年(1573年),总理河道万恭在土坝南段垒石为滩,以防土坝冲刷。万历十七年(1589年),总理河道潘季驯主持改石滩为砌石溢流坝。万历二十一年(1593年),汶水大发,尚书舒应龙主持,又在此坝两端各接修一石坝。至此溢流石坝有三处,北名玲珑坝,中称乱石坝,南为滚水坝。坝石垒砌采用铁扣束腰法,增强了坝体的抵抗力。清朝又屡次加修和改建,改名北部叫三合土坝,中部叫太皇堤,南部叫滚水坝。新中国成立后也进行了三次大整修。目前,戴村坝长2218米,从南向北来说,南坝头土堤长501米,滚水三石坝长432.15米,窦公堤长949.85米,坎河口石坝长262.5米,北坝头土堤长72.5米。

戴村坝是南旺分水枢纽工程中的重点工程,坝址选定、坝形设计科学合理。汶水原是从戴村向西流入大清河,尔后注入东平湖。汶水的戴村这一段,两岸有松山、龙山相峙,河道稳定,距南旺镇比较近,地表差为13米,是一个较理想的引水制高点。所建戴村坝东北-西南向,为流水的中泓河槽大致成35°的夹角,引水角度非常有利。戴村坝初建时为土坝,并留下河床更高的坎河入口处不筑坝,作为溢洪道,以便大水时溢洪分流,枯水时用刮水板作一沙坝,迫使汶河水全部向南流入南旺,妥善地解决了拦汶、冲沙、溢洪、引水几者之间相互矛盾的问题。戴村坝略呈弓形,弓背迎水,以减轻大坝压力。大坝由三段组成,南段为“滚水”“乱石”和“玲珑”三座石坝,中段称太皇堤,最北为三合土坝,三位一体,相辅相成。三座相连的石坝高程不一,随着汶水水位的升降,三坝先后漫水或停止漫水,以调节入运的水量。特大洪水到来时,三合土坝自行漫水,泄洪保坝。太皇堤则既能帮助三合土坝泄洪,又能正面迎水、保护主坝。

开凿小汶河。小汶河原属汶河下游的一个岔流,分流口在今汶上县的四汶集。这条河在后唐以来已逐渐淤塞,宋礼、白英引汶济运时,利用这些废河加以连通并引至南旺,名为小汶河。小汶河的设计施工,既解决了地面高差大造成冲刷河床的问题,又较好地解决了当地泥沙淤积河道的问题。从戴村坝到南旺直线距离只有38公里,而地表高差悬殊,在开挖小汶河中,充分利用部分原有河道,依地形高低开凿出有着八十多个大小弯儿的河道,将汶水蜿蜒引至南旺入运,弯曲后河床总长度达70公里。明朝中后期又配套设置了防洪排洪工程,包括小汶河两岸的东西大堤及泄水斗门等。

建南旺分水口。号称“水脊”的南旺,是运河全线的至高点。由戴村坝截拦的汶河水,经小汶河达南旺而流入运河,为调节入运之水的南北流量,便于此至高点建造了一个科学而合理的分水口,被后人称之为“龙王分水”。该分水的建造,先是在小汶河与运河交汇处的丁字口的对岸,筑砌一道近三百米的石护坡,以消减汶水急流的冲击;而后在河底部建造了一个鱼脊状的石拨即“鱼嘴”,以石拨将汶水分流南北。改变石拨的形状、方向和位置即可调整南北分流比例。民间所传的“七分朝天子,三分下江南”,便是当时分流的比例。后经考证,实际分流比例近于六比四。

设置水柜。《明史·河渠志》载:宋礼、白英议设水柜,“又于汶上、东平、济宁、沛县并湖地设水柜、陡门。在漕河西者曰水柜,东者曰陡门,柜以蓄泉,门以泄涨”。宋礼在重竣会通河时,利用安山洼建成了第一个水柜,后又修建南旺湖、蜀山湖、马踏湖三湖围堤,使之变成三个水柜。另把济宁城西一片洼地也辟为水柜,名为马场湖。这样在济宁以北就有马场、南旺、蜀山、马踏、安山五个水柜。设水柜,是为调节运河水量的重要工程。运河水浅时,由水柜放水入运;运河水涨时,泄水入水柜。宋礼、白英在引水河道与水柜的关系处理上,抓住了“引、蓄、分、排”四个环节,实现了蓄泄得宜、运用有方。水柜还有着沉淀泥沙的功能,用以补水至南旺而分流南北的汶河,起源于泰莱山区,落差极大,而汶水所挟带的泥沙又多,泥沙大部分随洪水进入运河东岸的蜀山湖、马踏湖和西岸的南旺湖等三个“水柜”中,客观上起到了为流入运河的汶水沉淀泥沙的作用。虽有三水柜沉淀泥沙,但仍有一部分泥沙流入运河,造成南旺段运河常常淤浅。后来,人们又在南旺运河的东南方,新挖一条河道,让汶水先流入此河道中,待沉淀澄清后,才放入运河,这段河道俗称“寄沙囊”。然而,诸多措施仍不能避免运河的阻塞,后又有了南旺一带“一年一小挑,两年一大挑”的清淤疏浚定制。

修建水闸。闸的作用,就是保持运河水量。建水闸,是为了有效控制水流,调节水量,便利舟楫。在南旺以北、以南的运河主干道上,于明永乐九年(1411年)、隆庆元年(1567年)、万历三十二年(1604年)3次改道后相继建节制闸38座。《明实录》记载:“(永乐九年六月己卯)会通河成,河以汶、泗为源……自济宁至临清置闸十五,闸置官,立水则,以时启闭,舟行便之”。通过启闭诸闸,一段一段延缓水势,控制水量,以利船只顺利越过南旺水脊,畅通南北。其中,南旺分水口建成后,为节用水源,控制分水量,在其南北各相距2.5公里处,分别设置了南边的柳林闸和北边的十里闸,称之为“分水龙王庙二闸”。《明史·宋礼列传》载:“分水龙王庙二闸尤为重要,最易斟酌。若浅于南,则当闭北闸,使分北之水亦归于南;浅于北,则闭南闸,使分南之水亦归于北”。也就是说:当北水不足时,开启十里闸,柳林闸严闭,开诸湖放水斗门,水随船北去;如南水紧缺,则闭十里闸,开柳林闸,放水南下。导泉补源。自明永乐十三年(1415年),漕运直达通州而罢海运之后,京杭运河成为朝廷唯一的运输动脉,因此,解决运河水源尤其是枯水期水源问题,成为一项主要任务。为解决水源,按照白英主张,在兖州、青州、济宁州三州境内挖泉水汇入运河,科学地解决了水运的水源问题。白英在各地寻找泉源,收集和疏导各山泉济运,并将各地山泉登记注册绘制成泉水分布签,每泉派1至4名泉夫看守,只准百姓饮用不许浇地,违者充军,严重的则发配边疆。为加强山泉的管理,明时还设了一个管泉分司,驻宁阳。明代在汶、泗河两岸查明的山泉共234眼,其中汶河100眼,泗河134眼(一说为311眼,其中汶河145,泗河96,其他70)。清代,查得济宁17州县共有山泉476眼(一说为425眼)。其中由汶河在南旺入运者叫分水派,共242眼;由泗河、洸河、府河在济宁入运者叫天井派,共149眼;由白马河、承河在独山湖入运者46眼,经薛河、沙河在夏镇、台儿庄入运者39眼。按州县分,以莱芜、泰安、泗水、峄县的泉水最盛,为一等。新泰、东平、汶上、鱼台、滕县次之,为二等。肥城、邹县、济宁、曲阜又次之,为三等。蒙阴、宁阳再次之,为四等。滋阳、平阴最差,为五等。此外,白英又主张在兖州、青州、济宁州三府境内挖泉三百余处,分5派水系汇入运河,科学地解决了水运的水源问题。

在“功莫大于治河,政莫重于漕运”的明清两朝,宋礼、白英创设的南旺分水枢纽工程,使得京杭大运河成为明清两代畅通南北的水路交通大动脉。为纪念他们,明正德年间建宋公祠、白公祠、分水龙王庙于南旺汶运交汇处的运河右岸,后成为一组古雅恢宏的建筑群。对南旺分水工程的伟大创举,《敕封永济神开河治泉实迹》中赞道:“此等胆识,后人断断不敢,实亦不能得水平如斯之准”,真是“创无前而建非常也”。清朝康熙皇帝曾说:“朕屡次南巡,经过汶上分水口观遏汶分流处,深服白英相度开复之妙”。清乾隆帝曾六次南巡,都在南旺分水口留下诗篇,对宋礼、白英治水功绩备加赞赏。其中第一次南巡的题诗赞曰:“清汶滔滔来大东,自然水脊脉潜洪。横川僢注势非午,济运分流惠莫穷。人力本因天地力,河功诚擅古今功。由于大功原无巧,穿凿宁知禹德崇”。民国初年,全国水利局聘请的荷兰水利专家方维因赞叹:“此种工作,当十四五世纪工程学胚胎时期,必视为绝大事业。彼古人之综其事,主其谋,而遂如许完善结果者,今我后人见之,焉得不敬而且崇也”。1965年,毛泽东主席在接见山东省党政主要负责人时,对这一工程给予高度评价,称赞说“这是一个了不起的工程”。

南旺分水枢纽工程由戴村坝、小汶河、分水鱼嘴、水柜、水闸五大工程构成,首尾相继,环环相扣,在科学价值和工艺水平上神妙绝伦、巧夺天工,“引汶济运、七三分水,借水行舟”,保障了近古漕运畅通,成就了京杭大运河经济、文化的辉煌。与由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程有机配合,相互制约,引水灌田,分洪减灾,具有“分四六,平潦旱”神奇功效的都江堰相比,有着异曲同工之妙,也同为我国劳动人民利用自然、改造自然,借自然为人类造福的伟大创举。因此,许多运河文化、水利史专家学者称其为京杭大运河全线科技含量最高的“心脏工程”,赞其为“北方都江堰”。

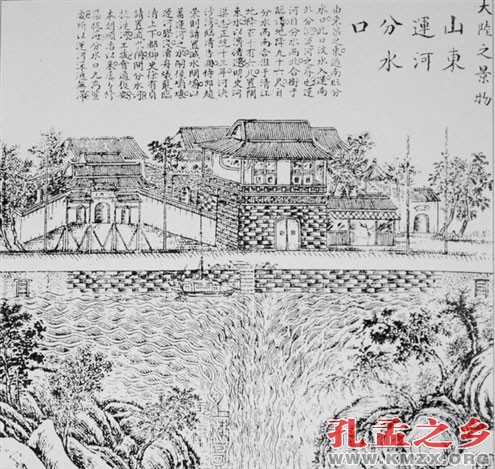

南旺分水口 资料图片