水文化是指人类社会在兴水之利、除水之害、保护水资源及与此相关的历史实践活动中,所形成和创造出来的物质文明和精神文明的总和。水文化是中华民族文化的一个重要组成部分。

济宁是一个治水历史悠久的地域,在长期的治水实践中,不仅留下了举世闻名的工程,还留下了大量的重要水利文献,形成了独特而丰富的水文化。每年3月22日是“世界水日”,传承宝贵的水文化遗产,关系到全人类的生存与发展。

先哲论水之博大精深

水在儒家哲学中占有突出地位,孔子说:“逝者如斯夫,不舍昼夜”“智者乐水,仁者乐山”。

道家老子说:“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”。

孟子说:“流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达”。

荀子说:“修堤梁,通沟浍,行水潦,安水藏,以时决塞,岁虽凶败水旱,使民有所耘艾,司空之事也”。

法家韩非子说:“千丈之堤,以蝼蚁之穴溃……”。

古代名人关于水的论述很多,显示了先哲无穷无尽的智慧。

经天纬地的大禹治水

在济宁兖州城区“327”国道与城乡干道交汇处,有一尊大禹塑像,高耸挺拔,顶冠草帽,手握画卷,气势不凡。兖州人民怀念这位古代治水英雄,还要从大禹治水和禹定九州说起。

相传,约在公元前二十一世纪,黄河流域出现了持续大洪水,“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天,下民其咨”。鲧治水无功,其子禹继承父业,被众推部落首领,在伯益和后稷的辅佐下开始治水。禹总结父亲治水失败的教训,尊重水往低处走的自然规律,采取疏导为主的治水策略,沟通黄河下游流路,让洪水入海。

汉画像石“大禹治水”图

为了治水,他“身为度,左规矩,右准绳”,带着治水工具四处奔波,居住简陋,衣着朴素。由于终年劳累,憔悴苍老,腰弯、腿曲,白天不能按时吃饭,晚上不能睡囫囵觉,累得大腿上没有肉,小腿上没有汗毛,皮肤粗糙,民众看了都不禁伤感落泪。禹治水经历13年,婚后第4天就奔波于外。他三过家门而不入,兴利除害,舍己为人。大禹治水过程中,政治上团结各氏族首领,建立治水机构。在平息洪水后,定九州、制土田,让民众各有所居。他是我国历史上第一个战胜自然灾害的典范,集中体现了勤劳、智慧、勇敢、奉献,坚毅不回、万众一心、战胜困难的民族精神。

禹向舜帝提治国建议,为官者要每天勤恳做事,为民众提供稻粮和新鲜的肉食,调集地区之间的粮食,让所有人不挨饿,民安国治,得到舜帝认同。鉴于禹的功绩,舜帝学习尧,推荐禹为天子的继承人。舜帝逝世后,禹由此建立了夏王朝。

禹治水将全国分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州,予以统辖,兖州排序第二。古兖州的范围在济水与黄河之间,指今河南省东部、山东省西部及河北省南部的一带地方,是个大范围的地理概念。山东师范大学安作璋教授在《山东通史》序中说:“传说大禹治水主要活动地方就在今兖州一带”。由此可知,大禹的治水活动在济宁留下了足迹,留下了丰富而珍贵的水文化遗产。

鼎力革新的治运精神

“清汶滔滔来大东,自然水脊脉潜洪。横川僢注势非午,济运分流惠莫穷”。这是清乾隆皇帝沿运河南巡,经过南旺分水工程时的赋诗。

说到南旺,还得从大运河说起。隋朝开挖的大运河,以洛阳为中心,仅通过山东省西部五个县境。元朝定都北京,所需粮饷主要靠江南供给,于是开挖了京杭大运河。1283年,在开挖济宁至东平的济州段运河时,为解决运河水源问题,采用汶上籍人士、水利专家马之贞“于兖州立闸堰,约泗水西流,堽城立闸堰,分汶水入河,南汇于济州,以六闸节水势,启闭通过舟楫”的建议,在大汶河堽城筑坝修闸引水入洸,又重修兖州泗河上的金口坝为滚水坝,把黑风口引水闸改为三孔,引“汶、泗、洸、府”之水到济宁城区会源闸,补充运河水源。

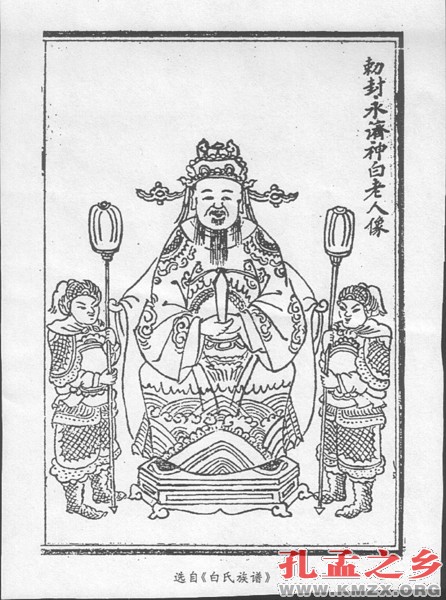

明朝洪武年间,黄河决口,造成大运河山东段大部淤垫。永乐九年(1411年),工部尚书宋礼对济宁至临清段192.5公里的运河进行全面疏浚,采用汶上农民水利专家白英“借水行舟,引汶济运,挖诸泉,修水柜”的建议,历时八年,建成了南旺水利枢纽(戴村坝、小汶河、水柜、南旺分水口等),妥善解决了运河水源“引、蓄、分、排”、地形变化大、梯级船闸系统等重大技术问题。白英规划建造的南旺枢纽工程,在科学价值和工艺水平上,可谓神妙绝技。清雍正四年(1726年),白英被追封为永济神。《敕封永济神开河治泉实迹》中写道:“此等胆识,后人断断不敢,实亦不能得水平如是之准”,真是“创无前而建非常也”。

《敕封永济神白老人像》

京杭大运河济宁段在建造和运用过程中,坚持天人合一的理念,做到保运、安流、民生三者兼顾,并实现了由适应自然到人工改造自然的转变,它是适应社会和自然变化,而不断进行更新改造并完善的动态性工程。它科学规划解决了水与人、水与水、水与地理环境相关连的问题,是一个系统性工程。它在管理、运用、维修、航运安全、节约用水等方面,都创造积累了成功的经验。整个大运河遗产的核心价值,是体现了中国古代水利的文明。在治运管运中,涌现出一批治水名人和专家。以白英为例,作为一介平民,他“身处岩穴而心在天下,行在一时而功及万世”。在接受修建南旺水利枢纽任务时,已年近半百;但他敢于担当,不畏艰难,以自强不息、勤奋敬业、鼎力革新、不畏权贵的浩然正气,经过八年卓绝的奋斗,创建了南旺分水枢纽。明永乐十七年(1419年),他随工部尚书宋礼京城复命,至德州其苦劳憔瘦之躯,呕血而殁。宋礼送葬于汶上城北白英祖居地彩山之阳,死后仍能“视汶水,听泉涌,看戴坝,望三湖(南旺、蜀山、马踏)”。白英这种高尚的治运精神,正是我们中华民族优秀传统的生动写照,也是运河文化的精髓。

董玉勋提供1959年梁济运河施工场面

艰苦奋进的 当代治水

新中国成立前夕,济宁水系紊乱,河道淤塞,堤防残缺不全,旱时“赤地千里,饿殍载道”,涝时“庐舍为墟,人畜飘流”,民众饥寒交迫。

开国之初,济宁人民在党和各级政府的领导下,沿着当年大禹治水的足迹,开始了战天斗地的大无畏征程。上世纪50年代,在百废待兴、财力不足的情况下,先后对一些洪涝灾害严重的河道进行了治理。在平原区展开打小井,涝洼地搞沟洫畦田、台田,山丘区修建鱼鳞坑、水平沟及植树造林等水保工程,从而在减轻洪涝灾害、扩大水浇地、发展农业生产等方面发挥了很大作用。

1957年,济宁遭遇了百年一遇的特大洪水,受淹土地达912万亩。大洪水给人们带来了深刻教训,激发了治水的积极性。1958年后,全面开展了史无前例的大规模水利建设高潮。干部群众住工棚,啃窝窝头,用锨镐挖土方,肩挑手抬,用小推车运输土沙石料,大搞群众运动。据统计资料,仅1959年开工的水利基建项目就有46项,投入劳力49.9万人,平均日完成土方1.39立米。就这样用人海战术,土法上马,自力更生,艰苦奋斗,克服了种种困难。在大搞水利期间,共建成大中型水库4座,一大批小型水库和塘坝;开挖了梁济运河,治理了多条河道,建成了二级坝、韩庄闸枢纽工程,使之成为济宁今天的基础性水利设施。

1965年,在高低水、洪涝水、主客水分开,排涝引水结合的“三分开一结合”原则下,滨湖稻改获得成功,次年种稻面积达96.33万亩,使昔日荒湖涝洼一跃而成为商品粮基地。这期间,依照高低水分排、调整水系的思路,治理了一些骨干排水河道,改变了洪涝多灾的局面。

70年代,大搞机井建设,进行了邹西、三湖农田基本建设大会战,并对大中型水库进行了加固,新建了贺庄水库。

党的十一届三中全会后,济宁水利步入改革开放的年代。面对水资源供需矛盾,实施了回灌补源、节水灌溉,加快了重点工程建设的步伐,在南四湖内建庄台35个,坚持依法治水、科技兴水,使水利建设取得跨越发展。

进入21世纪,济宁水利坚持以科学发展观统领全局,围绕“既不怕旱,又不怕涝”两大历史任务,迅速推进了工程水利、资源水利、民生水利、城市水利、生态水利为重点的现代水利的建设热潮,强化了水资源的管理,完成了南水北调东线工程济宁段的建设任务,进行了水库除险加固,整修提高了湖河防洪标准,实施了村村通自来水工程。如今全市有效灌溉面积已占总耕地的80%以上,除涝面积占易涝面积的88%,全市堤防总长近2000公里,保护着80%的人口和92%耕地的安全。

66年来,水利事业地位发生重大变化,从“农业命脉”到“国民经济和社会发展的基础产业”,再到“水是生命之源、生态之基、生产之需”。今天的水利已成为国民经济和人民生活的命脉,成为人民群众幸福、国家繁荣、社会发展的根系。

这就充分印证了大家常说的一句话,治国者必治水利,水利强则天下强。