编者按 建筑是城市的主体,城市中各个时期、各种造型的建筑代表着不同时期的民风习俗和审美情趣,记载着城市的历史,见证着城市的发展,是构成城市文化个性的重要因素。而历史建筑不仅仅以其“形”存在,还以其文化背景、历史地位和城市生活中的魅力影响着城市的发展和文化,并延续至今,以至未来。本文作者济宁职业技术学院讲师张宏图先生,通过分析济宁竹竿巷、戴庄教堂、潘家大楼等这些具有代表性的历史街区、民居的建筑特色和它们所代表的文化形象、文化内涵,从而提取出济宁人所具有的文化性格与市井文化,进而为济宁的“文化定位”提供了一个可供参考的市井文化视角。

在大力发展文化产业、提升文化软实力、提高城市竞争力的今天,城市的“文化定位”是至关重要的。因为城市文化是经济发展的助推器,是考量城市竞争力的重要指标,是城市区别于他处的灵魂。而要确定好城市的“文化定位”,非常重要的一个切入点,就是从汲取地方传统文化入手,对城市的传统街区、传统建筑展开深入细致的调查、分析、总结和探讨,在此基础上,对城市的文化内涵、文化形象做持久地挖掘。笔者就试着从历史建筑入手来探寻济宁的城市文化性格。

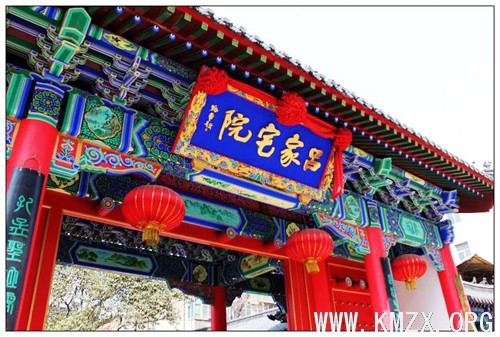

济宁戴庄教堂

济宁历史建筑遗存及特色

济宁的历史建筑大体可分为古代商业民居建筑、官衙建筑、庙宇建筑及清末民初的教堂与府邸,其中的古代建筑与京杭大运河有着密不可分的关系。

最初的京杭大运河是从距济宁千里之遥的开封、郑州一带,绕一个大大的弯迤逦而过,历经隋、唐、五代、宋、辽、金及元初总计646年。直到忽必烈建国,任命著名的科学家郭守敬“提举诸路河渠”,重新开通京杭大运河。郭守敬不负众望,采纳汶上人马之贞的建议:裁弯取直,将运河东移,改道济宁。元世祖至元二十九年(1292),北起北京积水潭,南至杭州拱宸桥的京杭运河全线贯通,当时的总长是1816公里,这是我国历史上又一伟大工程。由此济宁的命运开始与运河紧密相连了。

运河东移,无疑是济宁繁荣的开端。使原本闭塞的古任城,成为“舟车临四达之衢,商贾集五都之市”的繁华都市。到了明代中叶,济宁就已经与北京、南京、苏州、扬州一起成为全国著名的33座大型商业城市之一,并获得了“江北小苏州”的美誉。

之所以有此美名。并不仅仅因为它的商业贸易、手工作坊高度繁荣神似苏州,而且它与苏州也颇为形似。除了济宁城区里有洸河、府河、越河和从城区穿过的大运河。以及像南池、冰窖、翰林、莲花等池塘,这使得整个济宁城中河道交错、池塘散布,与江南水乡有颇多相似外,民居的江南特色也相当明显。

[商宅]最能体现济宁民居风貌的就是竹竿巷以及与它相联结的几条街道,人称“江北小苏州”。

竹竿巷的房屋建筑独具风韵,多是风窗阁楼式的建筑。竹竿巷的楼房,在构造上经过南方工匠上百年的不断改进和北方泥瓦匠的不断翻新,兼具了南北风格。房屋多为北方常见的硬山式,也有悬山式,但数量不多。面街出檐较大,但没有飞檐。有的为楼上前廊,有的是楼层间再出雨棚伸向街面。从布局上看楼房顺河而建,街道也随河而弯曲,参差进退,蜿蜒错落;从立面上看楼与楼之间又相互搭连、高低错落跌宕起伏,整体是一个丰富而又多样化的建筑群。虽然没有北方四合院的矜持,也没有江南粉壁飞檐的轻柔,可是却有着南方民居的轻灵,和北方建筑的稳重。这些老旧建筑直到上世纪90年代还在,但随着旧城改造,现在已是残存难寻。

[官宅]济宁衙门众多。由于济宁地处大运河中段,是京杭运河重要的交通枢纽和水旱码头。经运河南可达江淮,北可抵京畿,为南北传输要地,地理位置特殊。所以,元、明、清三代都把运河治理的重点放在济宁区段,把济宁河道的治理与维护视作贯通大运河的关键,不断派高官重臣及著名水利专家到济宁开设衙门,治理运河,增建闸、坝等水利设施,督漕督运。据考,元代都水监开府济宁,为中央司运机构派驻济宁之始。明代在济宁设总理河道、总督河道、河道部院、总漕兼河道、巡抚兼河道等,简称河道总督。河道总督官阶为正二品,但不乏一品大员充任,均由朝廷钦命署理,为运河最高行政管理机构,是朝廷六大部之外专门增设的一个部院级的朝廷直属机构。清代司运机构多袭明制,据查,清初至光绪二十八年停止漕运,期间朝廷钦命119人任河道总督,共有101人充任,其中正一品大员近半,林则徐也曾在此为官。由于朝廷把治运司运的最高行政机构和最高军事机构设在济宁,其下属的各级各类机构众多,因而,济宁有“七十二衙门”、“公署特多于他郡”之说。

而在济宁为官的很多都是江南人,仅仅河道总督就有47位是江南人,他们的住宅和官邸大都或是承袭了江南民居的建筑格局,或直接受江南民居建筑风格的影响,这在很大程度上使整个济宁的城市建设带有了江南风格。当然这些官衙已不复存在,但从济宁的街名中还能寻找到依稀的印记。

[寺院]运河不仅给济宁带来了极具江南特色的商业民居建筑和官衙建筑,还带来了宗教建筑。如东大寺、大悲庵。竹竿巷尽头的东大寺就是一座历史悠久的清真寺,因寺门临古运河西岸,故俗称“顺河东大寺”。它始建于明代,清乾隆年间钦赐重修。“其气魄位列全国清真寺木构建筑之冠”,是中国宫殿式伊斯兰教建筑群,是中国伊斯兰建筑的代表作之一。2006年济宁东大寺作为明至清时期古建筑,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。而大悲庵则是一座始建于明朝洪武年间历史悠久的尼姑庵,寺院坐落在古运河大闸口处的河南岸。

[教堂]鸦片战争后,随着西方殖民势力入侵的不断升级,西方文化的强势介入,使得中国的传统文化迅速衰落,在济宁这个内陆城市也有充分体现,那就是教堂众多。济宁市区有教堂五座,在淮河以北的运河沿岸城市中属于多者,其中的戴庄教堂是最大的一座。

戴庄天主教堂位于济宁市城北,教堂所在地原是清初豪绅李澍的私人花园,名“荩园”。主体建筑水榭为歇山式、飞檐、五楹,亭为六角、攒尖顶,水上有曲桥,东有假山,三面环水,颇具苏州园林情致。宣统元年李澍后裔将荩园卖给德国传教士安治泰和奥地利传教士福若瑟,从此便为天主教所用。整个建筑群,楼堂房舍一千余间,分两大院落,东院为圣神会修女院,西院为中国圣言会会址,总占地400余亩。大圣堂是教堂的主体建筑,其他建筑分布四周。圣堂宏伟庄重,是哥特式建筑,圣殿内有18根圆形整材石柱排列两行,体现了教堂的高大宽敞,房顶、墙壁上有天神彩绘,窗子为彩色玻璃图案。现在戴庄天主教堂大部分建筑保存完好,是极具研究价值的中西结合建筑。

[民宅]始建于晚清时期的吕家宅院,系商人吕静之的私人住宅。现仅存两进院落,建筑面积1401.6平方米。第一进院落穿堂3间,上房3间,东西厢房各3间,均为硬山式建筑。正房两侧各设通道,通往后院。第二进院为堂楼院,堂楼二层上、下各5间,重檐硬山式建筑,前有廊后有厦,屋顶覆灰色陶瓦;堂楼东西两端为楼梯间呈小耳厦。东西配楼上、下各3间,与堂楼搭配协调、和谐,后有花园。吕家宅院的规模宏大,建筑精美,传统风格浓厚,在当时济宁城私人住宅中居于首位,是研究晚清时期私人宅院的教材。济宁现存的民初历史建筑就是潘家大楼了。潘家大楼是20世纪20年代兴建的济宁规模最大的私人住宅,系军阀潘鸿钧的私邸。

以上各类建筑,构成了济宁古代建筑遗存,也透视出济宁这座小城的文化风格。

济宁吕家宅院

历史建筑背后的济宁市井文化

济宁城市建筑的形成是运河带来的,济宁市井文化的形成也与运河分不开。可以说,济宁的文化就是一种运河文化,这种文化包括商业文化、衙役文化和宗教文化,这些文化应该说是一种广义的外来文化,再加上地处孔孟之乡的济宁所固有的本土文化——儒家文化,就形成了济宁的文化特色。

历史建筑最大的作用在于它能传承历史、凝固文化。

在济宁的历史建筑中特色最为突出的是以竹竿巷为代表的苏州式商业民居,也是济宁民居的代表。这种商业活动所带来的文化和这种商业民居所凝固住的文化,就是济宁市井文化的重要组成部分——商业文化。

济宁是江北运河最大的码头,也是现在运河航运能够到达的最北端的码头。在清代中后期,商业街巷已有百条,并逐渐形成了一街一业的济宁商业文化特点。比如:坝口街以粮草为主;阜桥口以中草药为主;小闸口以鱼市;大闸口以茶叶;南门口有玉堂;炉房街以铁炉、银炉作坊为主;纸坊街以造土纸作坊为主;糖坊街以制糖作坊为主;皮坊街以熟皮、皮货加工坊为主;打绳巷以绳经作坊为主;打铜巷以铜、锡加工坊为主;后灰窑街以多窑烧石灰为主;大油篓巷、小油篓巷以制作不同类型的油篓得街名;眼药胡同以眼药得名;瓷器胡同以售瓷器为主:馓子胡同以油炸馓子为主;冰窖街以挖窖贮冰得名:特别是竹竿巷,沿运河北上的竹编工匠在这里落脚谋生、开店、授徒,利用从运河运来的南方茅竹,编筐、结帘、制床、做椅,整个街巷尽是颇具“南方”特色的竹器、笼箩。

虽然商业街市较多,商品门类齐全,但除了结合南北口味的“玉堂”酱菜,很少名扬天下的品牌商品。从以上的商业门类来看,济宁的商业都是作坊式的来料加工和商品批发,类似于现在的小商品批发城。由于是商品的集散地,主要是批发贸易,所以济宁形成了其独特的商业文化,用句老话说就是:“济宁州的买卖拦腰砍。”虽然这是商家惯用的伎俩,不是济宁独有,但是济宁比较突出。

在济宁,衙役文化也是很重要的一种文化特点。济宁衙门较多,相应的衙役也较多,于是逐渐形成一种衙役文化。虽然旧时的衙门找不到了,可那些用衙门命名的街道还在,渗入到济宁人文化性格中的衙役文化遗存还有。

大家都知道,在古代的衙门里供官吏驱使的一班跑腿办事的勤杂人员——衙役。这些衙役没有官方身份,只属于为衙门服役性质,但他们手里却执掌着行政权力,是执法和行政实际上的主力。这些人负责衙门的站堂、缉捕、拘提、催差、征粮、解押等事务。以清代州县衙门为例,衙役分为三班,即皂、快、壮班。通常,小县有衙役数百人,大县有上千人甚至数千人,那么济宁这个号称72衙门的地方,衙役数量自然更是可观了。虽然没有具体的统计数字,但人数应在济宁总人口中占相当比例!

《学治易得篇》称衙役“为官之爪牙,一日不可无,一事不可少。”封建统治者要依靠这个群体来体现统治意志,并使百姓从他们的活动中感受到统治者的威严。虽然,衙役中不乏武松之类的英雄,但总体来讲,明哲保身和仗势欺人的也为数不少。这样一些人,在历经数百年的沉淀后,便形成了济宁市井文化中不好的一面,比如圆滑、缺少担当等。

济宁东大寺

在济宁的宗教建筑中,最完整的是清真寺和教堂,它们所代表的宗教文化也给济宁的文化打下了烙印,其中伊斯兰教影响较大。信奉伊斯兰教的回族是个善于经商的民族,他们在中原的聚集地基本上都是在商业繁荣的城市和地区,清真寺都建在繁华的城镇就足以证明。济宁古时的商业繁荣离不开回族的贡献,从明初回族开始进入济宁,也是从那时起,济宁开始成为繁荣的商埠。其实,伊斯兰教的影响不在于它对汉族人思想的影响,而在于它的信众的生存方式和生活习惯对汉族人的影响。济宁属于孔孟之乡,没有商业传统,运河开通后回族进入济宁,不能说济宁的商业就是回族带动的,但也绝不能否定他的推动作用。而济宁人习惯于早餐喝羊肉汤、牛肉汤,则应是回族的影响。西方的天主教和基督教进入济宁不过百年,无法产生太多和太大的影响,但追求人心的向善和博爱则与儒家思想有许多共通之处,极易被济宁人所接受,于是就在这个小小的济宁城有了多达五所教堂以及教会学校和医院,这也使济宁市井文化中有了一丝求稳和知足常乐的清风。

济宁老百姓的私家建筑如吕家大院、潘家大楼都还是继承了中国古典建筑传统,采用庭院布局,主要建筑物布置在中轴线上,次要建筑布置在主要建筑前面的两侧,形成东西对称,组成一个方形或长方形院落。这既满足了人们的生活需要,也符合我国古代社会宗法和传统礼教的思想。这也看出,地处孔孟之乡的济宁,自然深受传统儒家思想影响。在强大的儒家文化影响下,“文不经商,士不理财”的儒家思想在济宁人的脑子里根深蒂固。尽管外来文化与济宁本土文化在一定程度上融会贯通后,形成了独特的商业气味十分浓厚的城市文化,但这并没有彻底改变济宁人固有的儒家传统观念,这也是为什么济宁商业在运河衰落后没能再续辉煌的原因之一吧!

济宁的历史古建筑中最具特色的商业民居——竹竿巷,没能保存下来实在是遗憾,要想看到它,只能从老照片和山东电视台拍摄的《水浒》电视剧中寻找了。历史往往总是在跟人们开玩笑,当上世纪90年代初把唯一保存完好的竹竿巷拆除后,这个济宁百年商埠文化的最有力鉴证物,由历史建筑变成了钢筋混凝土的楼房。这当然不是济宁独有的现象,而是很多城市曾经和正在犯的错误。写出这些只是想记录下一座城市的历史建筑遗存,并通过它来分析这个城市的文化性格。