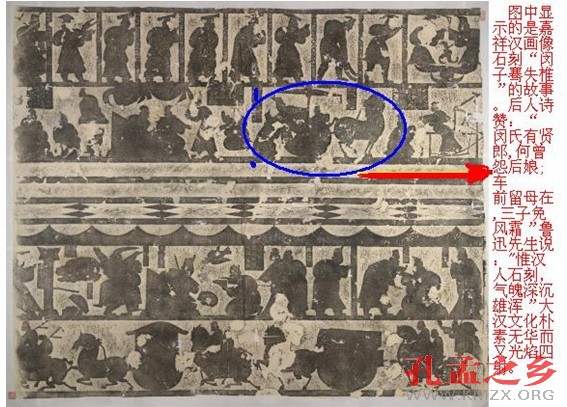

陪深圳的客户去济宁嘉祥武氏祠看汉画像石刻,一则“闵子骞失椎”的故事令客户嘘唏感叹,想到现在离婚率上升,孩子一颗泪珠分两半,继母难当,于是写下下面文字,愿对苦难无奈的世间增加点温情——- 山东嘉祥县武梁祠西壁汉画像石第三层中间是“闵子骞失椎”的故事,是在我国广为流传了两千年的故事。“鞭打芦花车牛返”,或称“鞭打芦花”;京剧和很多地方戏及曲艺,也曾有此剧(曲)目。

闵子骞,名埙,春秋时鲁国人;后迁居至萧国(今安徽萧县)东南的乡村(安徽宿州闵贤村);闵埙幼时丧母,其父弦,又生二子。闵子骞小于鲁国伟大的思想家、政治家、教育家孔丘15岁,是孔子著名的77位弟子之一。

“闵子骞失椎”汉画中,一马拉轺车上坐闵子骞的弟弟和其父,其父转身伸手在抚慰跪地的闵子。旁有一榜题,铭文为:“闵子骞与假母居,爱其偏移。子骞衣寒,御车失椎。”其意:闵子骞御车时,因手被冻僵,打马的木棒从手中失落,故而遭到父亲的鞭打,芦花便从闵子的衣袍的破烂处飞出;骞父方知子骞受后母虐待,遂愧疚地伸手抚慰其子。

此汉画大胆舍弃了“鞭打芦花”时令人辛酸的场面,选择了一个十分生动而深刻的细节,即其父在鞭打芦花后,知晓闵子发抖的原因,遂愧疚地倾身以手抚慰被误解的儿子,既表现了父亲的爱子真情,又突出了闵子的“孝道”与“忠恕”的思想和品格,从而使汉画更具有催人泪下的艺术魅力。

“母在一子寒,母去三子单。”

据《史记.仲尼列传》载:子骞少时为后母虐待,冬天,后母以芦花衣损,以丝绵衣己所生二子。子骞寒冷不禁,父不知情,反斥之为惰,笞之,见衣绽处芦花飞出,复查后母之子皆厚絮,愧忿之极,欲出后母。子骞跪求曰:“母在一子寒,母去三子单。”其父这才饶恕了后妻。从此以后,继母对待子骞如同己子,全家和睦。后人把这一故事称为“单衣顺亲”和“鞭打芦花”。有诗赞曰: 闵氏有贤郎,何曾怨后娘; 车 前留母在,三子免风霜。

因流传地域的不同,此故事中的不少细节也会各异,所以这则故事的版本颇多。比如,2007年春安徽省人民政府公布为非物质文化遗产的“鞭打芦花”的故事则是:闵子骞虽常受后母虐待,却怀“忠恕”之心,矢口不讲。一年腊月,他和异母弟弟随父坐牛车离开闵贤村探亲。行至萧国都城正南的一山村旁,风雪突起,车上的闵子骞冻得瑟瑟发抖,其弟却无恙。其父见状怒用鞭打闵子,霎时间闵子的袍烂而芦花飞,而后却发现次子衣袍里是丝绒。始明真相。其父当即调转车头回家,愤欲休妻。闵子跪求父亲宽恕后母曰:“母在一子单,母去三子寒”。后母悔过,一家人重又和好。

尽管宿州与嘉祥县一带流传的闵子骞的故事,在细节中略有不同,比如拉车的牛与马、闵子骞冻得瑟瑟发抖与失椎、出门探亲与生产劳动等等,但是其主要情节框架却无异样,均旨在表现闵子骞对父母的“孝道”。“孝道”,既是儒家学说的重要内容之一,又是汉代的社会风尚。孔子倡导孝道,倡导人们以自己善良之心去推想他人之心的“忠恕”之道。据《史记》记载,当孔子得悉此事后,即赞叹说:“孝哉闵子骞,人不间于父母昆弟之言!”司马迁在《史记·仲尼弟子列传》中说:“孔子曰‘受业身通者七十有七人,’皆异能之士也。德行:颜渊、闵子骞……”闵子骞成为古代孝道的楷模,加以大力提倡。

“鞭打芦花”中所反映的尊老爱幼精神和处理单线家庭关系在今天仍有其积极意义,并应加以弘扬.