中国历来推尊孔子,明宪宗《重修孔子庙碑》中说:“自孔子以后,有天下者无虑十余代,其君虽有贤愚之不同,孰不赖孔子之道以为治?其尊崇之礼愈久而愈彰,愈远而愈盛”。

祭祀孔子的典礼,称为“释奠礼”。释奠原为古代学校设祭奠先圣先师的一种典礼。荀子《礼论》中把“礼”最核心的内容归结为“天地”“先祖”“君师”三项:”礼有三本:天地者,上之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也……故礼,上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也。”释奠则属于“三礼”中的“君师”之礼。《礼记?王制》记载:“出征执有罪,反释奠于学,以讯馘告。”。早在周朝的时候,学校按四季荐馔酌奠纪念先师、先圣,以示尊师重道之意。不过当时所谓的先师,并不指特定的某一个人或某些人。凡是过去对教育有贡献,且已过世的教师,都是师生祭祀的对象。周制释奠礼,以虞舜、夏禹、商汤、文王为先圣,以有德者为先师。汉武帝时“罢黜百家、独尊儒术”,儒家学说一跃而成为官方正统思想,师也就由儒者担任了。及至东汉时,孔子被称为“先师”,所以释奠的对象开始以孔子为主,而释奠逐渐成为祭孔典礼的专属名称。中国历代祭孔典礼中的享祭者除了孔子外,还有一个庞大的从祀群体,包括配、哲、先贤、先儒四等。

牟宗三先生曾说:“宋以前是周孔并称,宋以后是孔孟并称。周孔并称,孔子只是尧舜禹汤文武周公的骥尾。都后者而言,只是传经之媒介,此只是从外部看孔子,孔子并未得到其应有之地位……但孔孟并称,则以孔子为教主,孔子之所以为孔子,始正式被认识。”孔子在历朝地位的变化导致了千百年来祭孔祀典的变革,孔子谥号、享祭者木主与塑像之争、冕服制度、祀典规格均经历了多次更动。

唐代以前,祭孔祀典礼仪并未确立。汉高祖十二年(公元前195年),高祖刘邦经过鲁国,曾以太牢祭祀孔子,但这只是将孔子当作一个杰出的思想家和教育家来纪念以示尊敬。汉光武帝建武五年(公元29年),派遣天子特使大司空宋宏到曲阜阙里祭祀孔子,这是天使祭孔的开始。汉明帝永平二年(公元59年),始于太学及郡县学祭祀周公、孔子。从此,朝廷及各地方政府也都在学校中祭孔,祭孔成为全国性的重要政教活动。永平十五年(公元72年),明帝赴曲阜,祭祀孔子及七十二弟子,祭孔典礼开始设有配享。公元489年,南齐武帝在京城健康建立孔庙,同年,北魏孝文帝在洛阳建孔庙。但南北朝时期,天下动荡,文治难兴,孔庙祀典仍无规制。

唐武德二年,立周公于国学、孔子庙,以周公为先圣,孔子为先师东向陪祭,制如西汉。太宗贞观二年,房玄龄等建议奉孔子为先圣而停祀周公,以颜回配。贞观十一年,以左丘明等二十二人配像尼父庙堂。但贞观之制施行未久,永徽年间又复为武德旧制。至显庆二年,长孙无忌等建议:“成王年幼,周公践极,制礼作乐,功比帝王……合同王者祀之,儒官就享,实乃贬其功。仲尼生衰周之末,拯文丧之弊,祖述尧舜,宪章文武,弘圣教于六经,阐儒风于千世,故孟轲称生民以来一人而已。”故高宗下令升孔子为先圣,以颜回配享,而周公则另外配祀武王。从此孔子祀典走向独立,并逐渐成为定制。唐玄宗时期,孔子地位隆升,祀典礼仪更为完备。开元二十七年(739年),孔子称“先圣”,追谥“文宣王”,王者冕服,南面受祭。颜子等十哲均册封公侯爵位,东西侍列,配祀先师。从祀最早只有颜子一人,此时亦渐渐增至四配、十哲、东西两庑九十一人从祠。

宋朝以文治天下,孔庙礼仪更为隆盛。大中祥符元年,宋真宗亲幸曲阜,加谥孔子“玄圣文宣王”(后因国讳改为“至圣文宣王”)。神宗元丰七年,诏定孟子配享。徽宗崇宁三年,赐辟雍文宣王殿“大成”之名,孔子用天子冕旒。南宋承继北宋文治理念,孔子祀典代有增荣。高宗绍兴十年,升释奠礼为大祀,这是孔庙礼制继玄宗《开元礼》升为中祀后的再次升格,至此,祭祀先师孔子的重要性与祭祀天地、宗庙、社稷比肩。

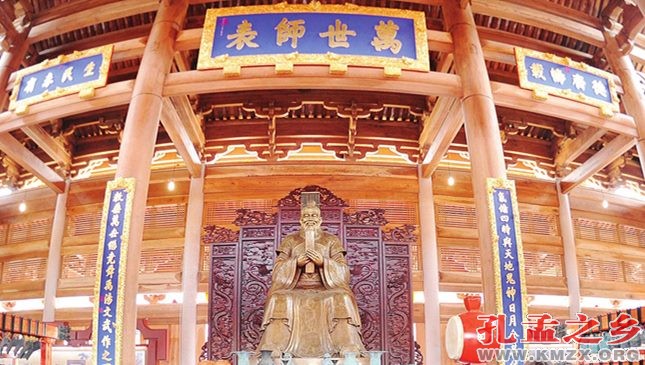

元代因外族统御,祭孔祀典屡见荒废,但当统治者认识到孔孟之道对于其统治的辅助作用后,开始诏定祭孔礼制。有元一代,孔子地位更显尊崇,释奠礼仪规格更高。大德十一年,元武宗即位,颁诏加封孔子:“先孔子而圣者,非孔子无以明;后孔子而圣者,非孔子无以法。所谓祖述尧舜,宪章文武,仪范百王,师表万世者也。可加号大成至圣文宣王,遣使阙里,祀以太牢。”在蒙古贵族的统治下,孔庙祀典臻于极盛。

明初,战乱甫定,百废待兴。明太祖下令制礼作乐,更定孔庙祀典。洪武三年,朱元璋下旨:“凡岳镇海渎皆去其前代所封名号,止以山水本名称其神。郡县城隍神号一体改正,历代忠臣烈士亦依当时初封以为实号,后世溢美之称皆革去。唯独孔子善明先王之要道,为师天下,以济后世,非有功于一方一时可比,所以封爵宜仍其旧。”根据太祖诏令,孔子爵位不更,祀典仍按前代旧制,未有变革。洪武十五年,宋濂、钱唐等大儒上疏请求天下通祀孔子,太祖与礼部稽考古礼,定释奠礼,颁行天下学校,规定每年春秋仲月通祀孔子。洪武十七年,又下令有司每月朔望行释菜礼,郡县长官等均应按照规制诣学校上香行礼。明前期,祭孔礼基本沿用洪武旧制,并未进行大的更动。直至嘉靖九年(1530年),世宗出于政治需要,诏令更定孔庙祀典:孔子不再称王,前代所封称号一体革去,从祀弟子削去爵位;孔庙内先师形象统一用木主,拆毁塑像;设立“启圣祠”,祭祀孔父叔梁纥,附祭则为从祀弟子之父;更定从祀制度,进退诸儒。嘉靖孔庙改制后,祭孔祀典规格大降,孔庙礼制进入低潮期。

明清鼎革,满清以藩族入主中原,亟待确定政权合法性,尊崇孔子成为其向道统靠近的途径。雍正二年,册封孔子先世五代为王,诏令孔庙复祀林放、秦冉、颜何、郑玄等六人,增祀孔子弟子牧皮,孟子弟子乐正克、公都子、万章、公孙丑、汉诸葛亮等二十人,此为唐代之后,孔庙最大规模的增祀。光绪三十二年,诏令孔庙祭祀升为大祀,拟将阙里孔庙建筑全部改为皇家专用的黄瓦。民国八年(1919年),北洋政府以颜元、李塨从祀孔庙,这是距今最近的一次孔庙入祀。