今人但知清明祭祖扫墓,平日里见人说鬼话多了,终于可以见鬼说说人话,却渐渐遗忘了此前及此后的两个更重要的节日:寒食和上巳。

清明原意气清景明,纯属农令节气,更古老的寒食在两千六百年前为纪念介之推而设。晋文公重耳流亡19年,介之推相伴不弃,且在衣食无着的困境中,割股煮汤以救主。重耳掌权后,介之推伴母隐居绵山不仕,晋文公放火烧山,介之推死于山火之中。悔恨之余,晋国官方特设冬至后一百零五日为寒食。

绵山风景区内介之推母子雕像

《吕氏春秋》讲这故事不知本意若何,听上去介之推忠孝两全,国家应树为全民楷模。但今日读之,颇觉荒唐,且不说这人肉汤味道如何,单是想想有人肯自割股肉煮汤奉君,那血淋淋的场面,毫无人性,更何谈人格,闻之即令人作呕,君臣明明“失心疯”,一对心智不全的精神病人。再则,国家放火杀人,却要百姓不得点灯,岂不荒唐?细读之下,为一国之君主尽忠终有出头之时,为一己之母亲尽孝却会小命休矣,古代国君特设这节日,似乎大有恐吓士人的隐含用意,后人却乐得附合,更是荒唐之极。经过两千多年演变,国家的最初臆想消失殆尽,寒食清明因日期相接合而为一,徒剩祭祖拜墓的民间私愿。一个节日的成败得失,真的是“其惟春秋乎”,这春秋绝不是“某氏的春秋”宣扬所能永远奏效的。

孔子沐浴图

上巳日原为暮春三月首个巳日,后定三月初三。目前没读到官方主导的史料,只说这一天,无论官员平民,都脱光了跳到河里去洗浴,坦诚相见,一律平等,相当平民化,所以巳日特选在“人日”这一天,是不是也仅在这一天,人还像个人?但为何最终也渐失了,恐怕古代官员身份意识在作怪。孔子说最乐意过这个节,暮春者春服既成,浴乎沂风乎舞雩咏而归。可是权力控制下的政治环境就是那样污浊不堪,他终于被乱棍打出,陷于卫匡厄于陈蔡,流亡14年,面对大河,也只能叹一声“逝者如斯夫”。

好在,在国家和平民之间,还有一个中间阶层:士。他们对过节的认知才是主流。

中唐韩翃的《寒食》,春城无处不飞花,寒食东风御柳斜,日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。这诗够清新、温暖和安静,算得上好诗,但因诗而被唐德宗擢为知制诰,罕见,这诗有马屁之嫌,虽无拍的主观意识,客观上也丢了士族之风骨,沦于不足道哉了。

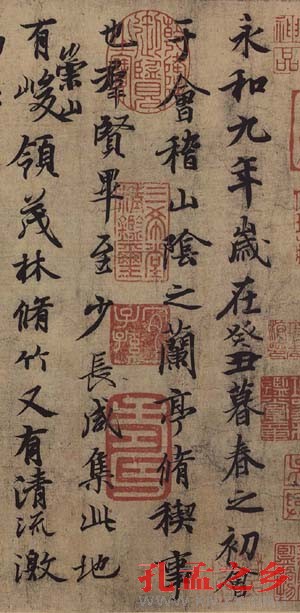

天下第一行书——王羲之《兰亭序》局部

东晋“兰亭之会”,王羲之上巳在绍兴与41位官员文士曲水流觞,含他在内的27人作的诗都太一般,《兰亭集序》却妄称“群贤毕至”,也有马屁之嫌,居然因字而传世,成为书坛美谈。

而此前的东汉末,建安七子文采风流,孔融不附为曹操所杀,阮瑀不降亦遭曹操放火烧山,这两子均早死。剩余五子与曹丕父子过从甚密,才有了文学史上有名的“西园之会”。结果公元217年上巳曲水流觞时,建安五子神秘地集体染时疫禽流感而同年同死,曹丕在《与吴质书》中说,“昔年疾疫,徐陈应刘,一时俱逝,痛可言邪?”可见文士与掌权的官员历来有过节的传统,终于两个阶层间结下了很深的过节。由此“过节”而生彼“过节”,中国词语的深意实在玄妙无穷,两词同字而反义,不知是否有渊源,未可考据。总归与权力太近,不免乐极生悲。

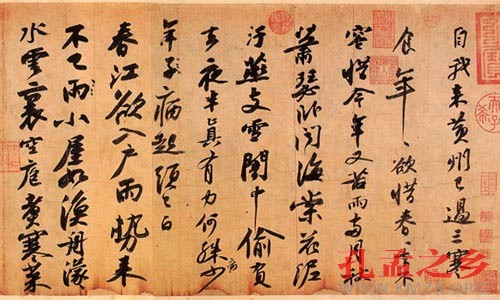

天下第三行书——苏轼《黄州寒食诗帖》局部

1082年,45岁的苏轼黄州谪居将满三年,因言获罪的“乌台诗案”已经远去,躬耕东坡之上,泛舟赤壁之下,枯坐雪堂之内,寄游权力之外,若非乌鸦衔烧纸,不知寒食已过,虽年年欲惜春,却春去不容惜,虽也拟哭途穷,却死灰吹不起,暮春三月,苦雨潇瑟,一人独守,这是一个伟大人格的寂寞心。在这大寂寞中,人性存焉。

《寒食帖》、《兰亭序》是天下两大行书,给寒食和上巳两个节日留下美感。但是,王羲之又说“后之揽者亦将有感于斯文”,文士领袖,学者精英,他们的观念,他们的遭遇,足让后人有感,可谓代代有感,今有何独特感悟?一室之内,一人之性,独守寂寞,独赏书法,足矣。孔子说,君子固穷,小人穷斯滥矣。因此,君子慎独。不要过这繁华的节,也免生莫须有的过节,这或许是被遗忘的寒食和上巳的最大遗产罢。