自古以来,山东省泗水县一直有历山,有雷泽,有民间传说,有历史记载,有关于舜的大量遗迹。

民国时期的国学大师王献唐考证:舜帝故里在泗水!当代学者彭庆涛说:细细推敲和琢磨,泗河流域有关舜的足迹绝非附会之辞,而且更近历史的真实。但藏在山窝中的泗水一直被忽视!

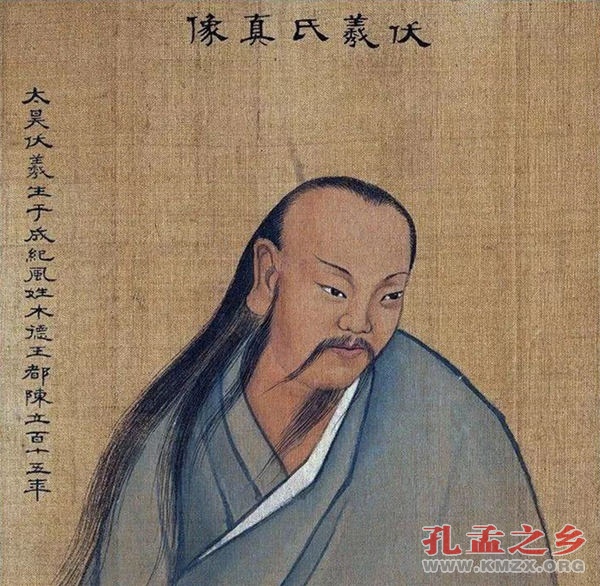

舜是中华民族的始祖之一,中华文明的奠基者,历代君王治国的楷模,孔子、孟子推崇备至的圣人。据说,当今舜的后裔有一百多个姓,如姚、虞、陈、胡、袁、田、王、孙、车、陆等等,总人口两亿多人。

一、至少有九省二十多个市县声称“舜帝故里”

据查,当今国内至少有九个省的二十多个市、县声称“舜帝故里”。主要有以下说法:

济南说。舜诞生和生活在济南一带,耕于历山,历山即现在的千佛山。市内有“舜井街”、“舜耕路”、“舜华路”等与舜有关的地名。

诸城说。舜出生于诸城市诸冯村,诸城因此而得名。该市建有大舜苑,里面有大舜殿、舜帝广场、舜字壁廊、古诸冯村、历山等景点。每年 7月7日举办大舜文化节,举行“中国诸城公祭舜帝大典”。

垣曲说。山西省垣曲县境内有诸冯山、历山、负夏城、瞽瞍冢、舜王井、舜王坪、鸣条等,有“帝舜故里”、“古负夏”的明代石匾。在进入县境的高速路口,该县竖有“帝舜故里”的石雕。

余姚说。明末清初经学家、史学家、思想家、地理学家,被誉为“中国思想启蒙之父”的黄宗羲,认定舜帝故里在他的家乡浙江省余姚市:“今余姚、上虞两县皆以舜得名,其水之经余姚者曰姚江,亦曰舜江。余姚有历山,上虞有握登山,舜母之名也。大致可以认为:舜生于姚江之滨的姚丘山东麓的诸冯,故姓姚。”

濮阳说。据称,每年正月十八,是舜帝的生日,河南省濮阳市范县举办舜帝故里庙会。每年庙会都要准备几百桌宴席,舜帝的外地后裔“万人同吃一锅饭”,感受回家的温馨。

永济说。据报道,2005年9月山西省运城市召开全国虞舜文化研讨会,部分专家学者认定:舜生地诸冯在永济,迁于负夏地在垣曲,卒于鸣条在盐湖区鸣条岗。

还有山东菏泽说、山西临汾说、湖南永州说、浙江永康说、北京怀柔说等等。

为什么有这么多“舜帝故里”?一是舜一生去过很多地方,历史影响巨大,后裔众多,分布广泛,以舜祖为荣,以舜居取名,同源同名,乃是情理之中;二是舜生活在四千多年前的传说时代,舜的事迹口口相传,真伪并存,世系交混,史籍记载说法不一。各地“舜帝故里”对舜生活过的古地名作不同的解读。早在两千多年前,舜帝故里就难以定论,连写史认真的司马迁都无奈地说:“余尝西至空峒,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮矣,至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处”,只能“择其言尤雅者,故著为本 ”。

二、国学大师王献唐的考证结论:“舜为泗水之人已成定谳”

民国时期杰出的历史学家、金石考古学家、文献学家、山东日照人王献唐,运用考古学、古音韵学、古地理学、古民俗学,以地名、氏族、乐歌、母族、庙祀、族裔、官司八个方面的证据,认定泗水为伏羲、舜的发迹故乡,文章录在《炎黄氏族文化考》中。王献唐的结论说得非常坚决:“舜为泗水之人已成定谳。”

王献唐曾任民国中央国史馆副总纂修,山东图书馆馆长,兼任山东大学、武汉大学、齐鲁大学教授,主讲文字学和版本目录学。他学贯古今,生平经见之书,无可计数,与国内著名学者傅斯年、李济、董作宾、顾颉刚有广泛的学术交流。郭沫若曾亲自登门拜访他,尊称他为“王献老”。王献唐著有《炎黄氏族文化考》、《中国古代货币通考》、《山东古国考》等50余部,逾千万字。作为一代国学大师,王献唐先生岂能妄言泗水为舜的发迹故乡?

三、舜在泗河流域的早期活动路线图

当今诸多“舜帝故里”主要从以下古籍记载中寻找依据:

《尚书》:“舜生姚墟。”

《墨子》:“舜耕于历山,陶于河濒,渔于雷泽,灰于常阳,尧得之服泽之阳,立为天子。”

《孟子》:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”

《史记》:“舜,冀州之人也。舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。”

以上古籍提到的一串古地名:姚墟、诸冯、历山、雷泽、河滨、寿丘、负夏、服泽、常阳,是舜早年一个时期生活过的地方,或者说作为本族首领管理过的地方,应相对集中在一个地域。史前时代,洪水横流,禽兽逼人,林莽挡道,世界茫昧不明,部落之间多有敌意,舜不可能在短时间内忽东忽西。据查,雷泽,在泗水县东部与平邑县交界处,又名伏泽、服泽、漏泽、雷夏湖、雷震湖;历山,横亘在雷泽湖南畔,山脉长十几公里,主峰海拔二、三百米,像一个倒扣的圆锅。整个山脉恰像一条大鲸鱼,头在西北,尾在东南,欲饮雷泽湖;诸冯,在雷泽湖南畔、历山以东有诸冯村,清代以后改名凤凰庄。再向东至浚河河畔,有南诸冯、北诸冯、诸冯铺三个村,西距雷泽湖约二十公里;河滨,古泗水之滨,雷泽湖之下数公里处,即是泗河的源头;寿丘在泗水的西邻曲阜城区以东,在泗河以下,距雷泽湖约五十公里;负夏即负瑕,在泗河以下兖州城北有古负瑕地,距雷泽湖约七十公里。山东师范大学古籍整理研究所所长、中国秦汉史研究会副会长安作璋主编的《山东通史·先秦卷》则认为“负夏,在今山东泗水县境内”,王献唐也认为负夏在泗水;陶墟,雷泽湖以西有一条泗河的支流泽沟河,泽沟河东岸有一古代遗址,名“陶墟”;服泽,同伏泽。雷泽湖北畔有一座伏山,王献唐认为伏泽即雷泽,也有人认为伏泽在伏山西北数公里处;灰于常阳,有人认为常阳在邻县平邑境内。“灰”,一说贩的误写,一说烧制石灰。烧制石灰的可能性很大,从古遗址中发现,舜的时代,石灰广泛地应用于房屋建筑之中。只有含碳酸钙的石灰石才能烧制石灰。雷泽湖四周方圆几十公里的山区内,优质的石灰石资源非常丰富。至今,当地百姓盖房,仍然山中采石,烧制石灰。利用此地的石灰石资源,韩国大宇集团、中国海螺集团、曲阜金塔王集团分别在雷泽湖以西的石灰岩山区,兴建了数处水泥厂。

历山以东建有舜帝庙,始建于汉代,唐、宋、元、明几代均重修。元代泗水知县孟从仕《重修舜宫记》可以验证:“出泗水县治,溯朝阳而行八十里之遥,有山曰历山。世传以为帝舜所耕之地。其旁九男之渚,二女之台,指为遗迹者甚多。山之东里许有祠,有石刻金大安元年重修碑也。”目前,历山的东侧有一个叫舜帝庙的村子,据该村一位八十多岁的韩姓人介绍,村西有舜帝庙,供的是舜皇老爷、舜皇小姐及其妹,庙在文革中拆除。

涉及舜帝早年时期生活过的古地名,绝大多数能在泗河源及其上游找到,且以泗河为连接线和交通线,这些地点相距甚近,交通甚便,清晰地勾勒出舜的活动路线图。与泗水相比,一些“舜帝故里”,或有雷泽无历山,或有历山无雷泽。有的根本不在东夷的地域之内。

四、舜渔雷泽在泗河源头

舜耕历山,但天下名“历山”者太多,不易辨真伪;舜陶河滨,但河滨泛泛,难定何方;舜渔雷泽,天下叫“雷泽”的且与历山、诸冯、陶墟相邻近的地点并不多。寻找舜时代的雷泽,就成了寻找舜帝故里的重要线索。

《山海经》道:“雷泽有雷神,龙首人颊,鼓其腹则雷。” 虽然雷神是神话传说,但有一点说得好:雷泽有雷鸣声。没有雷鸣声的雷泽,算不上真正的雷泽。泗水有雷泽,此处雷泽有雷鸣声!这有确切的历史记载。苏东坡曾游雷泽,作诗曰:“不惊渤海桑田变,来看云蒙漏泽春”;古代泗水有美丽的“十景”,其中之一:“漏泽秋声”;《水经注》云:“鲁国卞县东南有桃虚,世谓之陶墟,墟有泽方一十五里”。卞县即泗水县,泗水县在隋朝以前称卞县,县治设在泗河源头的卞城。上述“泽”、“漏泽”皆指雷泽。你用谷歌卫星地图搜索,在蒙山西南麓,泗水县与平邑县交界处,可见一几十平方公里的低洼,古代雷泽即在此。据史志载,雷泽春夏积水,秋冬涸竭,将漏之时,其声如雷,声闻数里。湖中有漏眼,石穴天成,怪石嶙峋,外险中虚。清代学者王子襄《泗志钩沉》也有描述:“湖心突起攒石,立秋后水泄石窦,其声如雷,雷泽之雷义起于此。”后来,石穴淤塞,积水无处可排,当地居民挖沟排水,逐步填湖造田。解放后,泗水县挖掘了一条长达数十公里的雷泗新河,把积水导入泗河;在其下方修建了一座库容一亿立方的大型水库,叫贺庄水库;平邑县对其境内的雷泽也进行了几次疏浚,挖掘了一条十几公里的跃鱼沟,把积水引向浚河。沧海桑田,雷泽消失了,但是当地老百姓仍然喊这个地方为“雷泽湖”、“漏斗湖”。湖边的村至今仍在,叫临湖村。

此处雷泽为什么有雷声?这是大量积水通过石穴即将漏尽发出的声音。

为什么湖中的石穴能大量漏水?据地质水文资料,雷泽湖处于蒙山西麓,造山运动所形成的一条汶泗断裂带上。这条汶泗断裂带东起蒙山,西北至汶上。地上水容易下渗;同时,地下是岩溶石灰岩体,或有溶洞和暗河,蒙山的北麓、东麓均有,如蒙阴县的地下银河,沂水县的地下大峡谷。

漏水通往何处?一路向西,众泉荟萃,在泉林泉群处涌出地面,注入泗河。当地老百姓都知道,雷泽湖一带如遇大旱,打井抽水的多了,泉林泉水就明显减少。

为何春夏积水,秋冬才开始涸竭?这需要有关专家回答。附近有一华村水库,情形类似,水满即漏,水库管理人员经常拿水泥去堵那些漏水的裂隙。

五、舜陶于泗水之滨

《韩非子》云:“东夷之陶者器苦窳,舜往陶焉,期年而器牢。”意思说东夷有制陶者,陶器质量一直不过关,损坏的多,成品少,舜前去指导,一年之后,陶器变得结实美观;《周礼》云:“有虞氏尚陶。”《三苍》言:“舜始为陶。”历史学家杨尚奎指出:“有虞氏乃至整个东夷族尚陶。”《山东通史》说,东夷人最发达的手工业是制陶,达到了中国史前时代制陶业的顶峰,遥遥领先于同期其它地区。

这在考古中得以印证。上世纪70年代,在东距雷泽湖三十余公里、北距泗河3公里处,在泗河的支流芦城河南岸,考古人员发现了著名的龙山文化遗址–尹家城遗址。经科学方法测定,遗址的年代为公元前2400年至2000年,发现房屋基址20座,墓葬65座,各种器物数千件。器物中有陶制纺轮100多件,陶器1500多件。陶器中至上珍品是一柄蛋壳陶高柄杯,现存山东大学博物馆。该馆介绍,许多参观者乍一看认为它是铜的,轻弹有金属声;胎壁薄如鸡蛋壳,最薄处只有0.3毫米;颜色黑亮如漆,形状匀称优美,高17.8厘米,重量不到一两,为史前制陶业的巅峰之作,这在科技发达的今天也是极难仿制成功的。精品陶器中,还有一件白陶鬶,洁白莹润,造型似引吭高歌的雄鸡。白陶鬶与蛋壳陶高柄杯组成一套高级酒礼器,出土于一个大墓中,拥有者一定位高权重。

并不是所有的泥土都能制陶。白陶鬶与蛋壳陶高柄杯,一是需要胶合力极强的纯净无杂质的特殊细粘土,二是需要耐1200℃以上的高温。从此处北去数公里,就到了至少有4500多年制陶历史的著名陶乡–柘沟镇。这里有国内稀少的优质陶土矿,贮量多达十三亿多立方米,直接裸露于地表,易于开采。陶土系单一五色土,具有耐高温、细腻、膨胀系数小的特性。陶制品的集中产地位于泗河的支流柘沟河西岸,当地老百姓至今大批生产陶制的缸、瓮、甏、坛、罐等,共四大类六十多个品种。古代的柘沟陶工把各类陶器捆扎后装上木筏,顺柘沟河入泗河,沿泗河而下,到兖州、济宁的渡口,再销往四面八方。高档次的陶制品那就是扬名天下的“四大名砚”之一的“东鲁澄泥砚”。明代泗水举人、担任过三个县的县令的贺逢吉考证认为:“泗河之滨有上涧柘沟,是舜所陶处也。”

可见,舜及其有虞氏部落善制陶,与那个时代泗河流域先进的制陶水平相吻合

六、舜的祖先在泗河源头的支流南陈河畔留有姑篾人遗迹

沿雷泽湖向西南方向走十公里左右,有一座山叫姑幕山,老百姓叫谷垛山。姑幕山与东面的白马山、北面的龟山围成一个山间盆地。姑篾城遗址就位于盆地北部,南陈河从它前面由西向东流过。这是一处年代遥远的古遗址,1988年国家文物局进行了发掘。除去自然和人为破坏的以外,该遗址尚有一万多平方米,共分为七层,第一层为现代耕土层,第二、三层为周代文化层,第四层为商文化层,第五层为岳石文化层,第六层为龙山文化层,第七层为迭压在生土中的大汶口文化墓葬。该遗址出土了大量绳纹和素面的古陶器,还有石斧、石锛、石镰、鹿角等。据《县志》记载,此地在远古称“姑幕”,夏商时期归属卞明国,周秦称篾邑,汉称姑篾城。《左传·隐公元年》记载:“三月,公及邾仪父盟于蔑。杜预注:篾即姑篾,鲁地,鲁国卞县南有姑篾城”。王献唐认为:古代“篾”和“幕”两字通用,幕国转音为篾国,幕国为古穷蝉封地,历代居住在此,舜为其孙;《吕梁碑》载:“舜祖幕,幕生穷蝉,穷蝉生敬康,敬康生乔牛,乔牛生瞽叟,瞽叟生舜。幕即虞幕,为有虞氏之始祖。”按这个世系,幕为舜的五世祖。现代著名史学家、甲骨文专家朱芳圃指出:“自幕于瞽叟,世为虞君。”过去,许多人从字面上去理解,认为舜的父亲瞽叟是个瞎老头平民。其实,“瞽叟”是部落中地位较高的观察气象的长老。

#p#副标题#e#去年,浙江省龙游县政协和文化局的同志来泗水考察姑篾城遗址,想弄清南姑幕与北姑幕的关系。以龙游县为中心的浙江省西部地区,春秋之际曾经存在一个强大的姑幕国。中国先秦史学会副会长、“夏商周断代工程”评审专家、东北师范大学历史学教授詹子庆认为,姑蔑原本是生活在今山东半岛上古老的东夷族一支。春秋后期举族迁到今浙西龙游县境;四川大学历史系教授彭邦本认为,姑蔑国族所在的地域,主要在上古奄境,即今山东省泗水县一带。周初东征践奄,姑蔑族作为被征服国族,一部分留居鲁地,其主体部分则因周人驱迫,与黄河下游的徐奄等夷人诸族群辗转南下,最终进入越境,落脚于今浙江龙游一带。南姑幕国即为北姑幕国族人南迁所建。这有力地证明了姑幕国在泗水的存在及其历史的久远。

七、舜的同乡干臣皋陶是泗水之滨的古奄地人

出泗水县城,向东南走五、六公里,有西高村、东高村。这两个村的村名有些来历。据该村明万历十七年《创修观音庙记》碑铭记载:原名皋里,即皋陶之故里,历史久远,后演化为高里。明朝中叶,部分村民迁至村东河对岸居住,取名东高里,原村称西高里。再后来,省称西高、东高。皋陶是谁?皋陶是上古能臣,辅佐帝舜,发明农具,掌管刑法,协助大禹治水,功劳和威望不在大禹之下。当初是舜发现了皋陶这个人才,那时皋陶还在家乡打渔。东汉初的冯衍,幼有奇才,博通群书,作《显志赋》,借用历史典故,抒发自己的怀才不遇,其中云:“昔伊尹之干汤兮,七十说而乃信;皋陶钓于雷泽兮,赖虞舜而后亲。无二士之遭遇兮,抱忠贞而莫达。”这里提到的雷泽,应指的是泗水之雷泽。从西高村沿泗河东行二十公里左右,就到雷泽湖和历山。舜和皋陶作为老乡,在雷泽同渔猎而结识,是自然而然的事情。从西高村西行数公里,有一座奄山,海拔347米,当地百姓叫磨石山,因为山上有大块紫红色的砂石,可以取来磨刀镰。此地为古奄国之地,故山起名为奄。《帝王世纪》说:“皋陶,曲阜之偃人,故因之赐姓曰偃。”偃同奄。皋陶也是东夷人,后裔费昌封在奄地,建立奄国,辖今曲阜、泗水、邹城一带,都城在曲阜以东。“奄有龟蒙”,古奄国曾经强盛一时,地盘东至蒙山和龟山,灭亡于周公东征,周公之子伯禽被封在奄国故地,建立鲁国。

八、孟子对舜出生地的描述合乎泗河流域的情形

对舜的了解,比较权威的是孟子。

孟子说:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。文王生于岐周,卒于毕郢,西夷之人也。地之相去也,千有余里;世之相后也,千有余岁。”孟子拿一东一西两个圣人相比较,明确地说舜是东夷族人,比周文王早一千多年,居住在周代旧邑岐周(今陕西省岐山县)以东一千多里的地方。孟子所说的东夷人,是夏商周黄河流域中游中原部族对黄河流域下游今山东、豫东、皖北和苏北一带东方部族的泛称。秦汉以后所称呼的东夷人,指东北及海外的民族。

孟子说:“舜之居深山之中,与木石居,与鹿豕游,其所以异于深山之野人者几希。”这里孟子说得也很明确,舜的家在山中,且是深山。

孟子说:“舜生于诸冯。”据王献唐考证,“诸冯”即“邾风”,“邾风”即邾族和风族的合称。邾族居住在今邹城、滕州一带。风族居住在蒙山一带。泗河上游为“邾风”二族混居之地。这里“诸冯”不是指一个村落,泛指一个区域。

查询东夷人的源流,对照泗河流域的山川地貌,与孟子以上的话十分吻合。山东是上古东夷人的大本营,蒙山是东夷人的圣山,蒙山西麓的泗河流域更是东夷人的理想家园。北望泰山,东依蒙山,众泉为源,泗河自古以来滔滔不绝;两岸低山丘陵连绵不断,动植物和陶土、石灰石资源异常丰富。河可“渔”,山可“猎”,土可“陶”,石可“灰” ,再加上地势高耸,无洪水之患,那时气候温暖湿润,宜人宜居。上天为东夷人提供了一个较优越的生存环境。

过去,有的历史学家怀疑舜是东夷人,主要因为司马迁说“舜,冀州之人也”,同孟子说“舜是东夷之人也”相矛盾。现在,越来越多的历史学家认为孟子比司马迁早二百多年,“东夷说”更可信。著名历史学家范文澜、吕思勉都力主“东夷说”,认为司马迁有误。有的学者认为,上古冀州之意非天下九州之冀州,更非今日之冀州;也有学者认为,东夷人最初起源于河北燕山一带,属于冀州之域,后来南迁至山东,到舜的祖先姑幕时,姑幕成为有虞氏部落的首领。

九、舜及有虞氏部落的崛起与泗河流域的文明进程同步

尧舜禅让是上古的历史大事件。陶唐氏部族出身的尧,把两个宝贝女儿娥皇、女英嫁给舜,征得四方部落首领“四岳”的同意后,把天下部族共主之位“禅让”给舜,真实反映的是:有虞氏部族的崛起,东夷势力的日渐强大,实现了东夷–炎黄部落联盟最高权力的和平交接。尧死后,舜专门回避尧的儿子丹朱,去了南河之南。天下诸侯舍下丹朱,全奔舜朝觐去了,再次证明了舜赢得了各部落的支持。没有强大的部族实力作后盾,不会出现这样的局面。王献唐说:“泗水两岸,以自唐虞、三代以来,其经济文化就领先于其他各族”。考古发掘表明,泗河流域的东夷人在4000多年前创造了发达的龙山文化,其时父系氏族社会即将步入奴隶社会,同尧舜禹的年代相吻合。泗河流域星罗棋布的龙山文化遗址,反映了领先于国内其它地区的经济文化实力。在这样的大背景下,英雄人物的诞生及其部落崛起并不偶然。

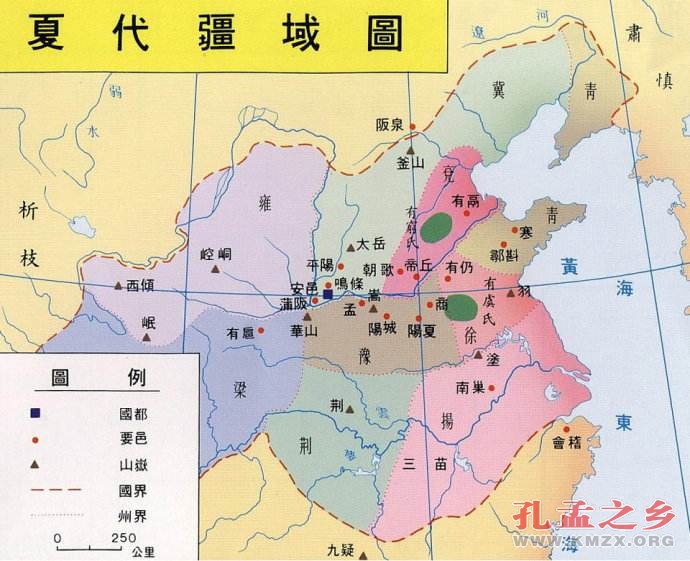

先秦古籍《尸子》载“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成国”,证明了有虞氏部落在不断迁徙,不断滚雪球式的膨胀,实力逐步强大起来。朝何方迁徙?离开蒙山,沿河顺流而下,出汶泗流域,渡大野泽,走菏泽、濮阳,最后入主中原。

“偃皋同虞舜,渔唱结知音。寂寞千万世,遗迹孰考寻?”在泗河流域虞舜的遗迹还有许多,期待专家学者来泗水作高层次研讨。