编者按:

中华文明源远流长,地域文化百花齐放,关于三皇五帝及中华始祖的传说,历来扑朔迷离。故里生地更是各执一词。转摘如下,供学者方家考证。

———————————-

舜帝出生地共有6种版本 “舜帝故里在余姚”最为靠谱

主讲人叶鑫龙

1959年10月出生,浙江余姚人,业余文化爱好者。

据《孟子》记载:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”孟子在这段文字中只说舜生于诸冯,并没有说明诸冯在哪里。但全国有6处诸冯,21处历山(传舜帝耕作的地方),且有关传说都与舜的生平相关。为此,舜的故里在哪里有颇多争议。

目前,关于舜帝出生地的考证,基本上是采取收集散落在中华大地上一些口口相传的民间传说,加上一些古迹,再根据《史记》、《尚书》、《论语》及一些地方志记载,对姚舜的祖籍、身世及早年的生活、活动作出的推测。这些推测共有6种代表性的版本。

姚舜出生地的六种版本

版本一:姚舜出生在余姚。余姚县西30里有诸冯、姚墟,诸冯至上虞封惠30里有握登山,据说是后人为纪念舜母姚握登出生地而命名;康熙《余姚县志》记载:历山在县北三十里,有象田、舜井、石床,石壁镌“耕隐”二字,相传是舜耕处,有舜庙,留有遗迹。目前余姚历山虞舜的传说已被浙江省批准为非物质文化遗产。

光绪《余姚县志·山川》记载:“虞山在县北三十里”,今属慈溪市横河街道石堰村。晋《太康志》载:“舜在余姚故乡避丹朱(尧帝长子)石屋山。”此地是舜的垦荒之地,因此称为“虞山”。今虞山庙尚在,三间平瓦房坐东西面东,内有“虞舜塑像”。右经堂、左经堂有一醒目对联:“秋风禾粟有虞田,晓日山川神禹迹。”这里说到的虞田,也是舜在这里种过田的意思,肯定了虞山、虞山庙是舜的古迹,不远处立有“慈溪市人民政府文物保护”的石碑。附近石屋山的石屋洞内,还存有石床、石椅等,传说是舜避难时的遗物。

据考,余姚诸冯馒头山舜做陶器的窑址尚存,并且很完整,有大量先秦时期的古陶器;此外,还有舜母握登祭地“孝娘门”和尧嫁二女之地“清水门”。“清水门”又曰“清四门”,《史记·五帝本记》云:“宾于四门,四门穆穆,诸侯远方宾客皆敬。”因当时尧、舜、禹在会稽指挥治水,会稽县离余姚诸冯只有60里,于是经常在诸冯清四门召集百官。

传说尧相舜处的“尧山”,舜日出而作、日落而息的“太阳山”,舜钓鱼处赛天洞的“钓鱼坑”,以及舜在诸冯放牛读书之地“笔架山”,如今都保留着原名。据《荀子·大略》记载:“姚舜拜师务成子”,相传姚舜求学处即在今余姚清贤寺位置,原有三间石屋,称社稷庙,毁于文革时期。

此外,明代大学者赵谦将大舜考古处称为“考古山”、大禹治水时禹藏秘图处称为“秘图山”。

百里姚墟,舜迹遍地,余姚世代相传的“舜生诸冯,耕于历山,避难虞山,禹藏秘图”,多方印证了孟子“舜生于诸冯”的结果。以帝命名的余姚、上虞县名在全国也很罕见,出典也在于舜。

版本二:虞舜出生在上虞。不错,上虞有握登山,是舜母出生地,有历山,全国21个历山都同一个“舜耕历山,象耕鸟耘”的故事,舜母姓姚,因母系社会与父系社会交替之中,虞舜又姓姚;舜、禹在上虞经常召集百官参政议政的地方,后人称该地为“百官”;因禹是舜的女婿,又是舜的接班人,会稽绍兴吼山有大禹陵。余姚、上虞自古同属会稽郡,地缘文化相同,有不少舜的影子。

版本三:舜出生在山东诸城。这种说法的根据是山东菏泽南50里的诸城有诸冯,也有历山,因为诸城的诸冯是舜曾经迁居之地,也有好多舜的传说。

版本四:舜出生在河南濮阳。这种说法的根据是清代刘藻在《曹州府志》中说:“姚圩在濮州东南九十里。”古籍《援神契》曰:“舜生姚圩”,东汉学者应劭说:“姚圩与雷泽相近,后世称为姚城”,春秋时期属卫地。

版本五:舜出生在山西。山西人说山西有3处诸冯,一为运城;二是山西垣曲县,该县同善镇有诸冯山,孟子提到过舜“迁于负夏”,这里也有大舜的遗迹;三是山西洪洞县的诸冯。这3处都为舜迁徙之地,也都有舜的有关传说。

版本六:舜出生在湖南永州。湖南永州同样也有姚墟,有舜的足迹。孟子曰舜“卒于鸣条”,应当是指鸣条九嶷山,九嶷山是舜帝陵无可非议,可把九嶷山当历山就有些牵强附会了。

东夷:解密舜帝故里的钥匙

研究舜的出生地,应该全方位考量整个华夏民族的发展过程。农耕时期的舜迁徙于大江南北,后来他的地位变了,但不忘农耕、不忘诸冯故里的本质没有变,将他后来留驻过的一些地方也叫作历山、诸冯,所以全国出现了21处历山、6处诸冯与姚墟,有关的传说也大同小异,这并不奇怪。

那么,舜的故里究竟在哪里?孟子说舜是“东夷之人也”。所以,只要厘清东夷是指哪里就基本可以了。

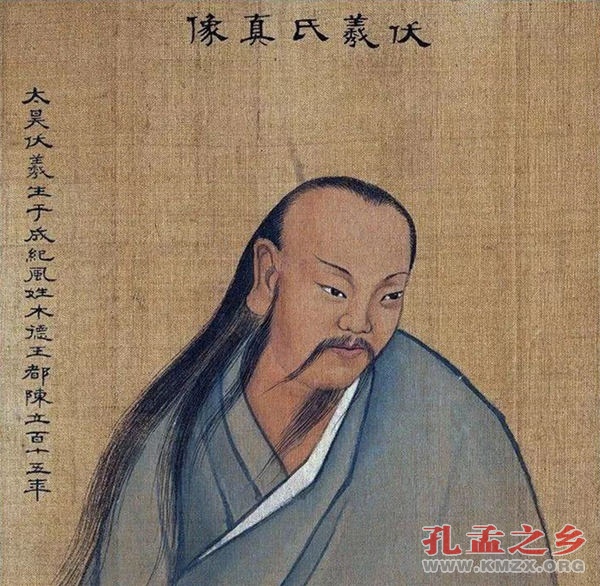

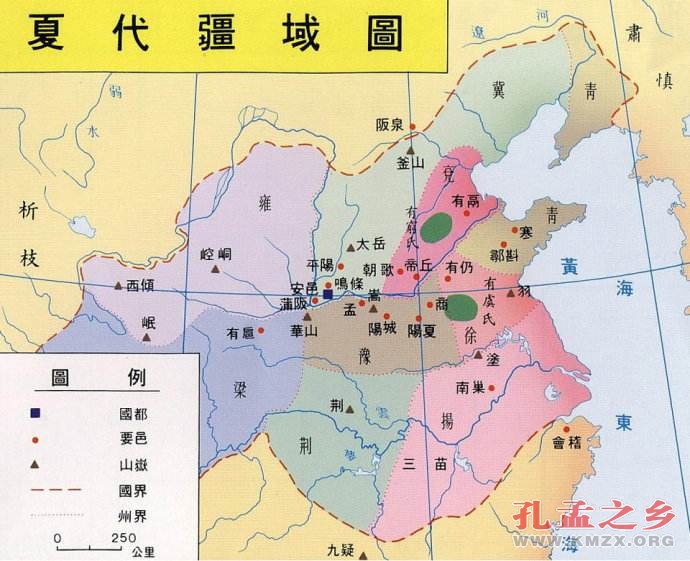

我国现代著名古史专家、考古学家徐旭生先生经过数十年的研究,在《中国古史的传说时代》一书中说:“我国古代分为三大集团,华夏集团,东夷集团,苗蛮集团。华夏集团的代表人物是炎帝和黄帝,东夷集团的代表人物是太昊、少昊、蚩尤,苗蛮集团的代表人物是伏羲与女娲。其中东夷集团所居住的地域,东自浙江东部至沿海,南自安徽中部至沿海,西自河南东部至极南部,北自山东北部至北京燕山。”

徐旭生先生1921年开始在北大任教,1932年又应北平研究院史学研究所之聘,专心研究历史。他在《中国古史的传说时代》一书中,也肯定了舜居于东夷族。余姚从先秦时期一直属吴越东夷。东夷是我国古代东方人数众多的一个部落群,位于东海,地处浙江江苏一带,故夷人称为东夷。

又据近代著名史学家黄宗羲在论《孟子师说·舜生于诸冯章》中说:“今余姚、上虞两县,皆以舜得名。其水之经过余姚者曰姚江。亦曰舜江。其水之经上虞者曰百官江。余姚有历山。上虞有握登山。舜母之名也。有虹漾,握登见大虹,意感而生。有象田,其土中耕者往得古陶器。舜之古迹在此两县为最多。古曰‘东夷之人’。”

许慎在《说文解字》中认为,东夷人是用大弓射飞鸟的人。从汉字字形的解释来看,是有渊源的。东夷族和西羌族是中华民族的主体,是凤和龙文化的两个源头,是舜崇拜的图腾,河姆渡是“双鸟舁日”的地方,亦是农耕文化的发祥地。

目前,只有余姚冯村这座本名“诸冯姚墟”的山村,与古文献记载中的东夷位置,以及诸冯、姚墟、历山、握登等古今地名全部吻合,而山西、山东、河南、湖南不具备这些条件。因此,“舜帝故里在余姚”,是目前关于舜帝故里最靠谱的说法。

至于版本二“虞舜出生在上虞”之说,是因为余姚的舜出生地离上虞封惠舜母的出生地仅30里,余姚与上虞在古代同属会稽郡,地方文化融为一体,上虞为舜母的出生地,也可谓舜的第二故乡。

相关链接:

舜帝故里——山西永济

舜帝故裡在今永濟市張營鎮的黃河岸邊,據《竹書紀年》記載,歷史上的永濟,原來有一條媯汭河,發源於中條山,向西北流入黃河。舜的父親居住在媯汭水旁,舜就出生在這裡。現在這裡還有一個舜帝村,村庄原來的名字叫諸馮裡,與《孟子》書中“舜生諸馮”的記載是一致的。村中原建有舜帝廟,重建於明代初年,抗戰期間被燒毀。如今村中還保存清康熙五十九年三月豎立的“大孝有虞舜帝故裡”的石碑,村西還存有“舜帝祖塋”,村北即是舜帝教先民制陶的河濱村,今稱南陶城和被陶城,村南十公裡即舜帝建都的蒲城。(人民网山西频道)

王献唐:舜帝故里泗水雷泽考(节选)

《史记·五帝本纪》:“舜耕历山,渔雷泽。”《集解》:“郑玄曰:‘雷夏,兖州泽,今属济阴。’《汉书·地理志》:“济阴郡成阳,雷泽在西北。”《水经注》:“(雷泽)在城阳(县)故城西北……昔华胥履大迹处也。其陂东西二十余里,南北十五里,即舜所渔也。”各书所纪雷泽,大抵相同,即今山东省济宁市泗水县雷泽湖。

雷泽湖,位于今泗水县泉林镇东。据《水经注·泗水》载:“漏泽,方十五里,……穴有通否,水有盈漏,漏则数夕之中,倾陂竭泽矣。”《齐乘》也说:“雷泽将漏之夕,声闻数里。”此湖夏秋积水成泽,秋后湖底石窦自开,湖水三五日内即可漏尽,其声如雷,故名雷泽湖。雷泽秋声,自明代便被定为泗水十景之一。

雷泽湖现大部已被贺庄水库所占,其剩余部分已干涸,但当地百姓仍称之为雷泽或漏泽。

舜耕于历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。其事俱见《史记》、《尚书大传》、《墨子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《尸子》诸书。《墨子》又言:尧得之服泽之阳,立为天子。所言历山、雷泽均在泗水(山东省济宁市泗水县),负夏以雷夏证之,即负湖,亦即伏湖,当为伏山附近水泊。华胥下有华渚,雷泽亦名服泽,皆与伏湖义合。族地相同,故湖名亦同,以证负夏必在伏山一带,当无可疑;亦或为华、雷二湖之一,正未可定。(《史记》言“渔雷泽”,又言“就时于负夏”,似为二地。余如《墨子》、《尸子》诸书,言雷泽即不言负夏,言负夏即不言雷泽,疑《史记》所载,或以异名之故,误分一地为二,都未可知。雷泽亦名雷夏,又名服泽,证与负夏一称,颇相印合也。)至云尧得之服泽之阳,正即雷泽,迄今尚存其名,与上述各地,均在泗水之东境。其云作什器于寿丘,寿丘在曲阜东北,与泗邻县,正为一区。至谓河滨,虽不言何河,就上各地证之,其为泗河,又无疑矣。若历山,若雷泽,若服泽,若寿丘,若河,无一不在泗水一方。知舜亦当时泗水之人,生于斯,故耕于斯,渔于斯,陶于斯,作什器于斯,其后即举于斯。以史证地,无不一一相符。《孟子》谓舜为东夷之人,泗水一带,固东夷、伏族地也。《韩非子》:“东夷之陶者器苦窳,舜往陶焉,期年而器牢。”泗水为舜陶之区,更知泗水即东夷,以《孟子》、《韩非子》相证,又无一不符也。今历山之坳,有帝舜庙,山中有历山村,附近有诸冯村,有舜井,有娥皇女英台。《孟子》:“舜生于诸冯,长于负夏。”诸冯即邾风,为二族合名。邾族固尝散布泗水,(邾之东北与泗相接。见《三泗疆邑图考》。冯、风说详后。)以羼居而名族,犹风莱也。历山之下,既有诸冯,境内又有负夏,与《孟子》所述亦悉相合。至云舜井及娥皇女英台,或出后人敷会,未可尽据。庙则后立也,必历代相传,地为舜生之乡,因以立庙祀之也。(山东菏泽、诸城,及山西之垣曲县,均有诸冯。史志或相引为舜生之地。诸冯族人迁至他处,仍为诸冯,故各处多有其名。后人因名敷义,遂为此说,皆不可信。以山西之诸冯,与东夷不合,菏泽二处亦无历山诸地,为其佐证也。)后汉冯衍《显志赋》云:“皋陶钓于雷泽兮,赖虞舜而后亲。”《帝王世纪》:“皋陶,曲阜之偃人,故因之赐姓曰偃。”偃即奄,古之奄,即今泗水治南奄山一带。其东南十二里有东西皋里,相传为皋陶故乡。(见《泗志钩沉》,旧《志》作高里,同音假用。)皋陶既为奄人,正可钓于雷泽;以钓雷泽之故,正可与舜相识相亲。是以《显志赋》证之,又在在相合也。帝舜出于颛顼,颛顼封庶子穷蝉于姑幕,穷蝉生敬康,历句望、桥牛、瞽叟至舜。(《大戴礼》、《史记》诸书,及吕梁碑略同。碑无句望一世。)穷蝉以下,微为庶人。今泗水东南五十里有姑幕山,(俗讹为谷垛山。见《泗志钩沉》。)下有姑幕城,《春秋·隐公元年》:“公及邾仪父盟于蔑。”即此。(详《三邾疆邑图考》。)蔑为幕转,《公羊》作昧,声亦相通。姑幕为介、牟二族合名。(说证详后介章下。)合名例可单称,故《春秋》署蔑署昧,即古穷蝉所封地也。穷蝉之国,既在泗水东南雷泽一带,支裔式微,历世居此,舜为其孙,故即生长于斯,是以祖居支系证之,又遥遥相符也。帝舜本属黄裔,穷蝉封此,所以统治泗水之东夷,居久遂若土著,与皋陶居偃正同。颛顼娶邹屠氏,邹屠即邾族。济宁泗水一带,既为邾族散处之区,又有诸冯之地,则以穷蝉封居,正以邾女之所出,还治其族,为黄帝以来,传统治驭炎族之术。反复推证,上下条贯。舜为泗水之人,已成定谳。《世纪》诸书冀州之说,可不攻自破矣。以舜为泗人,而泗有历山、雷泽诸处,知史籍所载,重华耕渔之地,皆确然不诬。更知所载伏羲居处之雷泽诸地,亦确然不诬。当羲皇之前,已有各地之名,伏羲生长于此,居住于彼,族人相传,史籍各就生长之地分别纪之。其后帝舜亦生长于此,而耕渔于彼,史籍亦各就生长耕渔之地分别纪之。二帝同为泗水之人,故史籍纪载游钓之乡,亦多相同,正以确有其地,其事始不谋而合也。使纪载非实,曷以伏羲为泗籍而有雷泽,帝舜为泗籍亦有雷泽?更何以推至他地,音义族系皆通合无间?以二帝居处之相合,知史籍载记之正确。

#p#副标题#e#