金字塔是人类文明早期建造的大型建筑物,也是人类文明发展的最重要的标志性建筑,其外观造型主要有两种形式,即阶梯台型和正四面体型,两者的外轮廓均为锥形,仿佛人造的山峰。金字塔的主要功能,一是帝王陵墓,二是祭祀台,三是天文观测台。

众所周知,埃及金字塔举世闻名。早期埃及金字塔为阶梯台型,后改为四面体型,其功能是安置保存帝王的木乃伊,以便帝王的灵魂在天上获得再生或永生。

在美洲(主要集中在中美洲地区),古代印地安人特别是玛雅人,曾经建造过成千上万的大大小小的金字塔,其结构通常都是两层或多层的四方台,其功能主要是举行祭祀活动,例如位于墨西哥的太阳金字塔、危地马拉的巨豹金字塔,其规模不亚于埃及的金字塔。

中国是一个历史特别悠久的文明古国,中华文明源远流长,在我们民族的古老记忆里,我们的祖先同样建造过大量的金字塔。但是,由于种种原因,中国古代的金字塔几乎已经完全被历史的尘埃掩埋,似乎已经完全被无情的岁月遗忘。

中国有金字塔吗?对待这个问题,有人当作笑谈,有人半信半疑,有人坚决否定。对此,我们的态度是不争论,而是行动。为了中华民族的伟大复兴,出发!寻找中国的金字塔!

一 、中国金字塔(祭台、天文台、帝王陵)知多少?

中华民族有一部文明宝典,它就是千古奇书《山海经》。许多学者经过长期深入的研究后,一致指出,《山海经》是远古人类文明与文化信息、自然环境信息的真实记录。例如,中国科学院动物所研究员郭郛先生,在《中国古代动物学史》(即李约瑟主编的《中国科学技术史》第七卷,科学出版社1999年出版)一书中认为,《山海经》记载的290种动物,都是古代真实生存过的动物。山海经研究专家王红旗进一步指出,《山海经》一书是由四个时代的自然地理和人文地理文献资料合辑而成的,它们分别是大禹时代的《五藏山经》、夏代的《海外四经》、商代的《大荒四经》和周代的《海内五经》,正是在《山海经》里记载了中国古代的金字塔群。

1 、众帝之台

《山海经》记有众帝之台,其中《海外北经》记有:“共工之臣曰相柳氏,九首,以食于九山。相柳之所抵,厥为泽溪。禹杀相柳,其血腥,不可以树五谷种。禹厥之,三仞三沮,乃以为众帝之台。在昆仑之北,柔利之东。相柳者,九首人面,蛇身而青。不敢北射,畏共工之台。台在其东。台四方,隅有一蛇,虎色,首冲南方。”

《大荒北经》记有:“共工之臣名曰相繇,九首蛇身,自环,食于九土,其所呕所尼,即为源泽,不辛乃苦,百兽莫能处。禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷,其地多水,不可居也。禹湮之,三仞三沮,乃以为池,群帝因是以为台,在昆仑之北。”

《海内北经》称:“帝尧台、帝喾台、帝丹朱台、帝舜台,各二台,台四方,在昆仑东北。”

根据上述记载,大禹治水时,曾经建造有多座四方台型金字塔建筑物,它们被命名为帝尧台、帝喾台、帝丹朱台、帝舜台。所谓“各二台”的“台”字,可能是“重”字之误(两个字的繁体字形相近),即众帝之台它们均为两层结构,属于阶梯型金字塔,与埃及早期的金字塔和美洲金字塔相似。

此外,《大荒北经》还记有共工台:“有系昆之山者,有共工之台,射者不敢北乡。”《大荒西经》则记有轩辕台:“有轩辕之台,射者不敢西乡射,畏轩辕之台。”它们建造的时间,可能早于大禹治水时建造的众帝之台。

2 、积石山

在古史传说里,大禹治水的一项重大工程是建造积石山,《山海经》的《海外北经》称:“禹所积石之山,在其(博父国)东,河水所入。”《大荒北经》称:“大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河济所入,海北注焉。其西有山,名曰禹所积石。”《海内西经》称:“河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。”

所谓积石山,当是一种石头坝,用以拦截水流,或调节水位。这是我国先民的伟大发明,其最成功的范例就是今天仍然在发挥作用的都江堰水利工程。如果大禹治水时曾经在黄河上修建过石头坝,那么最可能的地方是在黄河的中上游,而且可能会在多处修建规模不等的石头坝水利工程。由于石头坝即使坍塌后,仍然会保存有遗物和遗迹,因此我们今天有希望找到帝禹时代的积石山。

3 、圣坛、天文观测台、帝王陵墓

古代地中海周边地区有著名的七大建筑物(包括塑像),它们被欧洲人称为世界七大奇迹(实际上欧洲人所谓的世界,在很长的时间都仅仅是指地中海及其周边地区,因为他们对太平洋的知识来得太迟太少)。其实,中国古代也有许多大型建筑物,其中不少建筑物的规模都堪称世界奇迹,其中不乏金字塔式的建筑物,例如《山海经》记载的先夏时期的圣坛、天文台、帝王陵。

《海内经》:“有九丘,以水络之,名曰:陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木,青叶紫茎,玄华黄实,名曰建木,百仞无枝,有九 ,下有九枸,其实如麻,其叶如芒,大昊爰过,黄帝所为。”其中以人名为丘名的地方,可能与昆仑丘一样都有大型人造建筑物。

《山海经》记有若干处圣坛、圣殿,其中最著名的是帝俊台和大人之堂。《大荒东经》:“有五采之鸟,相乡弃沙。惟帝俊下友。帝下两坛,采鸟是司。”显然,帝俊台就是一处圣坛,根据笔者的研究(参阅《全本绘图山海经》),这里的歌舞活动与“玄鸟降商”的生殖崇拜及其婚姻习俗有关。《大荒东经》:“有波谷山者,有大人之国。有大人之市,名曰大人之堂。有一大人竣其上,张其两耳。”所谓大人之堂应是一处圣殿,里面供奉着一尊“大人”神像。

特别值得注意的是,《山海经》记有众多天文学家及其天文巫术活动场所。例如著名的十二座日月出入山,其中《大荒东经》记有六座日月所出之山,它们依次是(自东南向东北)大言山、合虚山、明星山、鞠陵于天山、猗天苏门山、壑明俊疾山。与之对应的是,《大荒西经》记述有六座日月所入之山,它们依次是(自西北向西南)丰沮玉门山、龙山、日月山、鏖鏊钜山、常阳山、大荒山。此外,《大荒西经》还记述有一座日月所出入之山,即方山,山上有柜格之松(最早的圭表),它们共同构成了蔚为壮观的天文观测台阵。

与此同时,《山海经》还记有许多先夏时期的帝王陵墓及其丰富的随葬品,其中以帝颛顼暨九嫔之墓的规模最为壮观。《海外北经》:“务隅之山,帝颛顼葬于阳,九嫔葬于阴。一曰爰有熊、罴、文虎、离朱、邱久、视肉。”《大荒北经》:“东北海之外,大荒之中,河水之间,附禺之山,帝颛顼与九嫔葬焉。爰有邱久、文贝、离俞、鸾鸟、皇鸟、大物、小物。有青鸟、琅鸟、玄鸟、黄鸟、虎、豹、熊、罴、黄蛇、视肉、璇瑰、瑶碧,皆出卫于山。丘方圆三百里,丘南帝俊竹林在焉,大可为舟。竹南有赤泽水,名曰封渊。有三桑无枝。丘西有沈渊,颛顼所浴。”

《大荒南经》:“有阿山者。南海之中,有泛天之山,赤水穷焉。赤水之东,有苍梧之野,舜与叔均之所葬也。爰有文贝、离俞、邱久、鹰、贾、委维、熊、罴、象、虎、豹、狼、视肉。”“帝尧、帝喾、帝舜葬于岳山。爰有文贝、离俞、邱久、鹰、延维、视肉、熊、罴、虎、豹;朱木,赤枝,青华,玄实。有申山者。”《海内经》:“南方苍梧之丘,苍梧之渊,其中有九嶷山,舜之所葬,在长沙零陵界中。”《海内经》:“北海之内,有蛇山者,蛇水出焉,东入于海。有五采之鸟,飞蔽一乡,名曰翳鸟。又有不距之山,巧垂葬其西。”

此外,《五藏山经》在记述26条山脉的祭祀风俗时,往往要指出在某某山祭祀山神(当有祭坛),某某山有祖先或神灵的冢墓,例如,西次一经的华山,中次一经的历儿山,中次五经的升山,中次七经的苦山、少室山、太室山,中次八经的骄山,中次九经的文(岷)山、勾尔山、风雨山、隗山,中次十经的堵山,中次十一经的堵山、玉山,中次十二经的夫夫山、即公山、尧山、阳帝山,均有陵墓。

根据上述记载可知,我国古代(这里主要指先夏时期)的众帝之台、天文观测台、帝王陵墓等等,都有可能是金字塔式建筑物。在这种情况下,显然我们不可能一下子全面铺开,一个个地都去寻找和验证,而是必须突出重点,首先去寻找那些最有可能留有遗迹、而且其地理范围和方位相对准确的金字塔。

经过认真的反复的对比研究,我们建议,寻找中国金字塔行动的第一个突破点,应当是寻找众帝之台。这是因为,众帝之台是我国古代典籍记载最明确的金字塔群,而且这些众帝之台金字塔群,不但有名称(以各个帝王或部落首领之名来命名),有结构(两层四方台,台前有巨型雕塑),还有建造的事因(大禹治水,主要当事人有禹、共工之臣相柳),及其所在的地理方位(昆仑之北、柔利之东)。

二 、众帝之台金字塔群在哪里?

根据众帝之台建造的事因及其主要的当事人,我们可以做出如下推测:

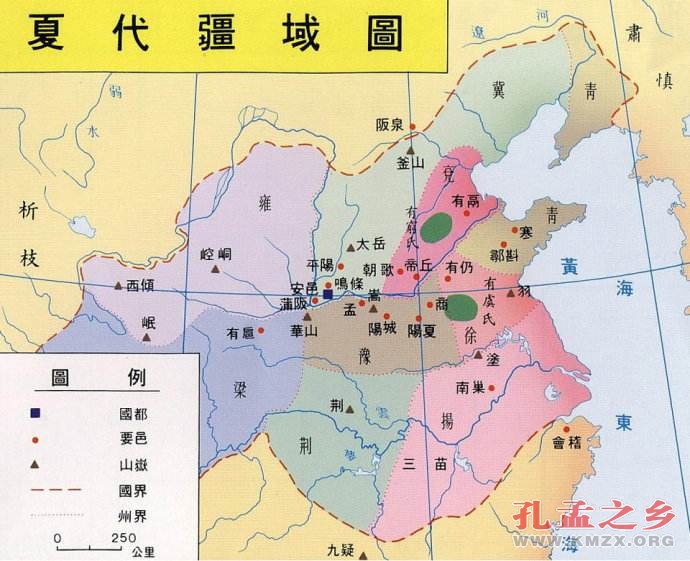

1 、众帝之台与大禹治水的活动有关,也就是说众帝之台应当位于大禹治水的活动区域之内。根据古史记载,以及流传在我国各地的传说,这涉及到非常广大的地理范围,包括黄河流域、淮河流域、长江流域、富春江流域。

2 、众帝之台应当位于共工族的活动势力范围之内。共工族的发源地或居住地之一,据徐旭生先生《中国古史的传说时代》一书考证,在今日河南省北部的辉县(古称共县)。由于共工是古代著名的部落,曾与许多部落发生过冲突,表明其活动范围相当广阔,大约位于淮河以北、阴山山脉以南的区域之内。共工之臣相柳,可以理解为共工族的主要成员,也可以理解为共工的后裔,由于其活动范围深入到禹族腹地,因此而引发两族的冲突和战争。

3 、众帝之台见于《山海经》一书的《海外北经》、《大荒北经》、《海内北经》诸章,表明它们位于《山海经》所述地理范围的北部地区,亦即中原地区的北面,大体应在今日河北省、山西省、陕西省的北部,以及内蒙古的南部。

4 、众帝之台位于柔利国之东,据《海外北经》记载,柔利国又名留利国,位于一目国和钟山的东面。因此,众帝之台应当位于钟山的东面。钟山是一座著名的山,《西山经·西次三经》记有钟山位于昆仑附近,钟山的鼓部落曾与黄帝族发生冲突。《海外北经》称钟山地区人们崇拜的山神名叫烛阴(烛龙),其貌为“人面,蛇身,赤色”,与共工之臣相柳“人面,蛇身”相似,也与美洲印地安人崇拜的羽毛蛇神(雨神)相似。

5 、众帝之台位于昆仑之北(轩辕台可能在昆仑丘之上)。我国自古就有“河出昆仑”的说法,一些人据此认为昆仑位于今日黄河的发源地,即青藏高原的星宿海。其实,这是一种误解。事实上,古人对黄河源头的认识经历了一个漫长的过程,在《五藏山经》时期,当时人所说的黄河源头是黝泽,徐旭生曾推测黝泽在今日黄河河套地区(杨钟健指出河套古为湖泽),王红旗进一步考证认为黝泽即今日的黄河前套地区,即内蒙古托克托县(《新绘神异全图山海经》,昆仑出版社,亦即解放军文艺出版社)。也就是说,《山海经》所记载的昆仑丘,在今日黄河河套以南的鄂尔多斯高原。因此,众帝之台应位于鄂尔多斯高原的北面偏东的地方。

6 、根据《西山经·西次三经》记载,钟山的东面,亦即昆仑的东北方,还有一座非常著名的山,它就是不周山,其地理方位“北望诸毗之山,临彼岳崇之山,东望黝泽,河水所潜也,其原浑浑泡泡。爰有嘉果,其实如桃,其叶如枣,黄华而赤拊,食之不劳。”所谓诸毗之山,当指阴山山脉;所谓岳崇之山,当指陕西省北部的吕梁山、五台山、恒山。据此,不周山应当是寻找众帝之台的一个最重要的地理标志。

7 、不周山是一座有缺口的环形山。《大荒西经》称:“西北海之外,大荒之隅,有山而不合,名曰不周负子,有两黄兽守之。有水曰寒暑之水。水西有湿山,水东有幕山。有禹攻共工国山。”据此可知,不周山是共工族的圣山,当地还有温泉和冷泉。所谓“禹攻共工国山”,与《海外北经》所述“禹杀共工之臣相柳”,当是同一事件,也就是说众帝之台在不周山附近。

所谓“不周负子,有两黄兽守之”,记述的是共工族对不周山的崇拜风俗。有趣的是,美洲印地安人也有对环形山的崇拜习俗,而种种迹象表明美洲印地安人曾受到中华文明的影响。美国学者埃里克·乌姆兰德在《古惜追踪》(江苏科技出版社)一书第131页记有:“(位于美国北加利福尼亚州的沙斯塔峰是一座人迹罕至的火山),当地的美洲印地安人对火山口的锥形凹地一直怀有敬畏之情,相信这座山是某一个强大的种族的栖身之处。”

一般来说,环形山主要有火山口和陨石坑两种形式。山西省大同地区有众多的环形火山口,不周山或即在其中。此外,2002年10月底,我国一支科学考察队,在内蒙古东部的阿尔山地区,发现上百个火山湖,形成时间在距今约1万至13万年之间。这表明,我国古代曾经有过众多的活火山,它们的遗迹才刚刚被发现。

值得注意的是,《淮南子·天文训》记有:“昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。”据此,不周山是经过撞击而形成的,用今天的话来说它应当是一个大型陨石坑。共工又名康回,见《楚辞·天问》“康回冯怒,地何故以东南倾”,“回”字有环形的意思,“康”为广大,因此“康回”之名的含义即大环形山,当得自共工族以环形山为圣山的习俗,以及共工撞倒不周山的事件(陨击,殉难)。

综上所述,我们如欲寻找众帝之台金字塔群,应当首先寻找众帝之台的地理方位标志点不周山。这是因为,不周山是一座自然地形地貌非常醒目的山,无论它是火山口,还是陨石坑,它都不会在几千年的时间里消失得无影无踪。而且,由于古人没有从天空俯瞰大地的技术,因此古人能够看到的环形山,我们今天也同样能够用肉眼看出来,这就意味着不周山的尺寸应当在人的视角之内,一般来说其直径不会超过10公里。

与此同时,我们还有必要关注各种相关的线索和信息,它们包括大禹治水的遗迹(例如积石山、龙门、三门峡鬼门)、昆仑古城(可能位于鄂尔多斯高原)、失传的古代图书(周室典籍,南阳地区),以及北方岩画(研究阴山、桌子山、贺兰山岩画与古史传说的关系,进一步寻找山西省和河北省北部地区的岩画)和有关的传说故事,等等。详情见附录。

三 、如何寻找中国金字塔众帝之台?

1 、行动步骤

A、文献考古。B、召开学术研讨会和行动策划会。C、制定宏观考察范围。D、确定微观精细考察范围。E、活动经费筹集。F、考察工作的物质器材准备。G、考察人员的体能锻炼,以及相关知识培训(包括文物保护和环境保护的常识及其法律知识)。

2 、初步确定的宏观考察范围,从河南省三门峡,沿黄河逆流而上,经河套,至阴山、桌子山、贺兰山。涉及的相关区域有,陕西省的北部,内蒙古的鄂尔多斯高原,黄河中游两岸地区。在上述地区,一是要进行远古神话传说故事的田野普查,二是要查阅地方志的相关内容,三是要进行地形地貌观察,四是要与当地科研和文化部门进行学术交流或共同合作研究,从中获得有关的线索(特殊的地形地貌,远古人类活动故事和遗迹遗物),以便确定微观精细考察范围。

3 、初步选择的微观精细考察范围,山西省北部大同至内蒙古前套托克托县、包头、乌拉山一带,内蒙古河套南的鄂尔多斯市至桌子山一线。

4 、若干地区的考察,具有探险性质,应按探险的要求进行准备和实施。

5 、上述考察获得相应的直观成果或线索之后(例如发现环形地貌),有必要邀请多学科专家学者进行研究、论证。与此同时,应及时向政府有关部门汇报,由官方进一步组织正式的科学考察,用现代化的科学仪器和科学手段进行探测、鉴定。

6 、充分的准备,包括大比例尺的地图、精密的卫星图、遥感探测仪器,等等。

7 、成立禹功联谊会、海内外山海经爱好者联谊会。

目前,海内外许多学者和广大的普通民众,都在关注着大禹治水的事迹,关注着《山海经》的记载,因为它们是中华文明的重要组成部分。在这种情况下,为了团结国内外的学者、爱好者,共同开展禹学、山海经学的研究和推广普及,以及相应文化旅游产业的开发,有必要成立海内外禹功联谊会、海内外山海经联谊会。

我国许多县市,都流传着大禹治水和大禹活动的故事,这些地方的政府文化部门应当成为禹功联谊会的团体成员。

四 、寻找中国金字塔众帝之台活动的经费

1 、国内外企事业单位、各界人士赞助

2 、寻求媒体的支持与合作,争取当地政府及其有关部门的支持

3 、转让活动冠名权

4 、自筹,开发相关旅游文化产品,出售山海经艺术绘画作品

附录一:寻找大禹治水的遗迹(三门峡鬼门)

在我国的黄河流域、淮河流域和长江流域都流传着大禹治水的故事,在安徽和浙江都流传着帝禹召集天下诸侯共商治水大计的故事。那么,我们今天该如何寻找大禹治水的遗迹,又该到哪里去寻找大禹治水的遗迹呢?

首先,需要研究判断远古洪水发生的时期。根据历史传说,我国远古的洪水,主要发生在伏羲、女娲时期,炎帝少女女娃时期,以及尧、舜、鲧、禹时期。这里的问题之一是,上述洪水,是先后发生在三个不同时期,还是发生在同一段时期?问题之二是,它们发生在什么时间,历时多久,程度多大,范围多广?显然,解决上述问题,又涉及到研究判断远古洪水产生的原因。根据历史传说,洪水泛滥的原因主要有三个:

1 、天下大雨,《淮南子·齐俗训》:“禹之时,天下大雨,禹令人民聚土积薪,择丘陵而处之。”从今天的角度来看,当系大气环流改变导致的降雨量剧增,并超过了原有河道水系的承载量,从而造成河道两岸地区的洪水泛滥。

2 、水逆行,《孟子·滕文公下》:“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无定所,下者为巢,上者为营窟。”我国地势西高东低,黄河、淮河、长江均自西向东流入海。因此,所谓“水逆行”即河水倒流,笔者在二十多年前已经指出这是海侵现象,即海平面上升,导致海岸线向西侵进。据有关研究,发生在一万年前冰川结束后的海侵是世界范围的,在我国这次海侵在7400年前达到最高点,海岸线西侵至今日的太行山脚。女娲补天治水的故事、精卫填海的故事、愚公移山的故事(把山石运到渤海之滨)、共工撞倒不周山引起天地大破坏的故事,以及沧海桑田的成语,都涉及到上述自然环境的变迁。

3 、人祸,肇事者为共工族。《路史》:“共工氏,太昊之世国侯也,及太昊之末,乃恣睢而跋扈以乱天下,自谓水德为水纪,其称乱也,盖在冀土,故传有济冀州,而冀州平之说,是女娲代平共工之乱明矣。”《淮南子·天文训》记有共工与颛顼争帝,撞倒不周山,引起天倾西北、地陷东南,并造成洪水泛滥。《淮南子·本经训》明确记有:“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑,龙门未开,吕梁未发,江淮通流,四海溟悻,民皆上丘陵,赴树木。”《山海经》记有共工之臣相柳制造洪水泛滥被禹杀死。笔者认为上述记载,记录的是洪水泛滥造成的人类生存环境变化,引发了民族迁徙及其冲突战争。

肇事者为蚩尤族。《山海经·大荒北经》:“有人衣青衣,名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水,蚩尤请风伯、雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃,雨止,遂杀蚩尤。魃不得复上,所居不雨。叔均言之帝,后置之赤水之北。叔均乃为田祖。魃时亡之,所欲逐之者,令曰:“神北行!”先除水道,决通沟渎。”

笔者认为所谓共工振滔洪水、蚩尤请风伯雨师纵大风雨的故事,记录的都是洪水泛滥造成人类生存环境变化,并引发了受灾地区居民的大迁徙,这种迁徙又触发了民族冲突和战争。

根据上述记载可知,洪水泛滥先后历时长达数千年之久(包括持续性洪水泛滥,例如海侵;以及突发性洪水泛滥,例如大雨、海啸、冰雪消融引起的山洪爆发),其中大禹治水的历史事件,则发生在远古洪水泛滥的后期,其主要工程是疏浚河道、排泄积水,以恢复或拓展可耕种、可利用、可居住土地的面积。有鉴于此,我们今天如欲寻找大禹治水的遗迹,最有希望的地区是在黄河中游一带,而最有希望的地点则是某些特殊地形地貌的黄河河道。

1981年,《中国古代史论丛》第三辑发表笔者的论文《我国远古传说与自然环境变迁》,在这篇论文里,笔者认为黄河三门峡的鬼门河道即大禹治水时开凿的,茫茫禹迹有可能在三门峡地区找到。主要依据一是,鬼门岛上发现有仰韶时期和龙山时期的文化堆积,如果鬼门在那个时期就是河道的话,将非常不适宜人类在鬼门岛上生活;二是,鬼门河道的出现,有利于黄河在三门峡的河道取直并提高黄河在这里的流通量;三是,鬼门的河床比神门、人门要浅十几米,表明鬼门形成的时间最晚;四是,当地流传有丰富的大禹治水故事;五是,提高三门峡的宣泄量,有助于排除黄河河套地区以及渭水下游和汾水下游地区的积水,而上述地区乃是古代我国北方最富饶的农耕区。

事实上,20世纪50年代末修建的三门峡水库,由于抬高了水位,曾经造成西安地区的渭水水位抬升并导致沿岸地区农田的大面积盐碱化,以致不得不降低水库蓄水位。更可惜的是,三门峡水库的修建,严重破坏了鬼门、神门、人门原来的地形地貌,为我们今天进一步考察大禹在三门峡地区治水遗迹的工作,增加了许多困难(同时被淹没的还有著名的三门峡漕运遗迹,它与大禹治水遗迹都具有世界文化遗产价值)。

附录二、寻找昆仑古城(黄帝族的都城)

《海内西经》:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之。百神之所在,在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。”

《五藏山经》西次三经记有昆仑丘为帝之下都,但是没有记述黄帝都城的建筑规模和形式。对比之下,此处《海内西经》则称“帝之下都”建筑在高高的昆仑丘上,那里有玉栏杆的井和九座城门,开明兽站立在城门东。《汉唐地理书钞》辑《河图括地象》云:“昆仑之城,西有五城十二楼,河水出焉,四维多玉。”《水经注·河水》引《十洲记》亦云:“昆仑山有三角,其一角正东,名曰昆仑宫。其处有积金,为天镛城,面方千里,城上安金台五所,玉楼十二。”《神异经·中荒经》曰:“昆仑之山,有铜柱焉。其高入天,所谓天柱也;围三千里,周圆如削。”此天柱当即木禾之夸张。《古小说钩沉》辑《玄中记》曰:“昆仑西北有山,周回三万里,巨蛇绕之,得三周。蛇为长九万里。蛇居此山,饮食沧海。”其山可能即桌子山,而巨蛇或即烛龙之想象。

关于黄帝都城的描述,以《淮南子·地形训》最详尽。大意是,禹治服洪水后,对昆仑墟进行大规模发掘,其中有增城九重,计有四百四十门,打开北门,不周风就能吹进城;城内有倾宫、旋室、县圃、凉风、樊桐、疏圃、丹水等景观,凉风山在昆仑丘之上,悬圃在凉风山之上,再向上就能成为天神,与太帝一同居住在天上。

《穆天子传》卷二记有:“吉日辛酉,天子升于昆仑之丘,以观黄帝之宫,而丰囗隆之葬,以昭后世。”周穆王祭祀昆仑丘后,又派人守护黄帝之宫,登舂(春)山并“铭迹于悬圃之上”。据此可知,当时(2900年前)尚有黄帝都城遗址,今日我们仍然有希望还能够找到它。

附录三、寻找周室典籍

中国是一个历史悠久的文明古国,其标志之一便是在很早的年代中国就有了图书典籍。《吕氏春秋·先识》记有:“夏太史终古见桀迷惑,载其图法奔商;商内史向挚见纣迷惑,载其图法奔周;晋太史屠黍见晋公骄无德义,以其图法归周。”这表明我国在夏代已有图书典籍,商代当然也有典籍图书,而且这些图书最终又都被收入到周王室图书档案馆里。

令人遗憾的是,周王室的图书典籍在2500年前神秘地失踪了,以致我们今天还要下大力气去搞夏商周断代工程为的是搞清楚西周的编年史、商代的编年史、夏代的编年史。不过,笔者认为我们今天还有希望找到上述早已失踪的周王室图书典籍,因为有迹象表明,这批图书被人有计划地秘藏起来,并一直静静地躺在那里。事情是这样的,公元前520年周景王去世,因嫡长子不久亦去世,周王室在继位问题上发生内乱,嫡次子王子丐被立为周敬王,庶长子王子朝将王子丐驱逐出王城(今日洛阳)并自立为王;公元前516年秋冬之际,晋国出兵支持周敬王复位,王子朝见大势已去遂携带周室典籍投奔楚国。此事件有《左传·昭公二十六年》记曰:“王子朝及召氏之族、毛伯得、尹氏固、南宫嚣奉周之典籍以奔楚。”

由于管理周室典籍是一项非常专业的工作,而王子朝又是有计划地撤离,因此我们有理由作出如下推论,即与王子朝同行的应当还有原周王室图书档案馆的官员和学者,其中很可能也有大思想家老子,因为老子长期供职于周王室图书馆,而老子之所以辞周退隐当亦与此事变有关。至于王子朝携带周室典籍的主要目的,则是为了表明自己仍然是周王室的正统继位人。

那么,王子朝奔楚之后定居在什么地方,周室典籍又到哪里去了呢?目前流传下来的史书中都没有明确的记载,我们今天能够找到的线索是《皇览》(三国魏文帝时编写的百科全书)的记载:“(王)子朝冢在南阳西鄂县,今西鄂晁氏自谓子朝后也。”也就是说,王子朝的墓在今日南阳石桥镇。据此,我们不能排除这样的看法,即王子朝奔楚之后,为了保持自己的独立性,没有定居在楚国都城,而是选择在既安全又靠近周王室所在地的南阳定居;与此同时,王子朝也不会把周室典籍交给楚国君臣,而这样做的目的仍然是要保持自己是周王室合法继位人的宿求(当然不能排除交一些见面礼,毕竟是客居在别人的地盘上)。在这种情况下,我们有理由相信王子朝会把周室典籍秘藏起来;为此笔者在1992年撰写长篇历史探索小说《老子隐迹》(已由中国对外翻译出版公司出版)时,特意设计了老子劝王子朝将周室典籍秘藏于深山的故事情节。

公元前505年,周敬王派人入楚刺杀了王子朝,《左传》在记录此事时没有再提及周室典籍;令人百思不得其解的是,在此之后的2500年的时间里,再也没有文人学者去追寻周室典籍的下落,这批人类文明史上的无价之宝就这样被国人遗忘了。值得注意的是,《庄子》记有孔子曾准备把自己的著作送到周王室图书馆,似乎表明周敬王有意征集天下图书重建王室图书馆。

对此,笔者愿意进一步指出,当时外传的并不是全部的周室典籍,而且也不都是周室典籍的原本或原始文献,而是有选择的抄写本。也就是说,追随(自愿或被迫)王子朝奔楚的原周王室图书馆的官员和学者(及其后裔),为了谋生而开始了抄书、编书、卖书的生涯(《山海经》一书可能就是他们将帝禹时代的《五藏山经》、夏代的《海外四经》、商代的《大荒四经》、周代的《海内五经》合辑而成的),这可能是中国最早的图书出版业了,它的出现正好与私学的兴起同步当然也在情理之中。笔者愿意强调的是,两千五百年前发生在我国的图书失踪案,对人类文明文化史来说乃是一个非常重大的事件;如果我们能够找到它们,那将是人类的一大幸事。

附录四、验证《山海经》

《五藏山经》记述有东南西北中五个区域26条山脉的自然环境及其物产,以及当地人们的祭祀活动。共计有447座有名称有方位有距离的山,及其相关的水系258处、地望348处、矿物673处、植物525处、动物473处(其中许多神奇的动物都是由人装扮的),人文活动场景95处。上述内容已被孙晓琴绘制在一幅42平方米的巨画《帝禹山河图》中。据此可知,《五藏山经》其性质相当于帝禹时代的国土资源考察白皮书。

那么,《五藏山经》的记载真实可靠吗?《帝禹山河图》的绘制准确吗?回答上述问题,需要实地考察,这种考察应包括宏观考察和微观考察两个部分。

所谓微观考察,即对《五藏山经》的每一座山都进行实地考察验证,看看那里是否有相应的矿产、植物、动物和人类文明活动或其遗迹;不言而喻,这需要投入相当的资金和人力、物力,目前还难以全面展开。

所谓宏观考察,即对《五藏山经》的大方位与《帝禹山河图》的地理方位进行考察验证,可以选择若干具有标志性的山峰进行方位对照,例如不周山。

此外,《海外四经》、《大荒四经》、《海内五经》记录有古代不同时期的众多民族或部落的活动,以及他们特殊的服饰和风俗。验证这些信息,无疑将对我们今天了解各民族的起源、历史文化,以及迁徙的过程和路线,都具有重要的价值。

附录五、寻找失踪的传世国宝(九鼎)

楼兰古国消失在荒漠之中,我们知道它曾经存在过。和氏璧在战国群雄的硝烟中失踪,我们不怀疑它曾经存在过。《水经注》记载,周显王二十四年(公元前345年)九鼎沉没于泗水之渊(今日徐州、宿州附近),一百多年后又从水中出现,秦始皇闻讯大喜,并在东巡途中组织打捞,可惜缆绳断绝,九鼎重新沉入水中,从此再无消息。据历史传说,九鼎是大禹治服洪水、划定九州时铸造的,上面铸有《山海图》。

附录六、寻找中国人在世界的足迹(美洲、非洲、欧洲、亚洲)

包括外国人在中国的足迹,例如埃及使者3000年前到中国。略。

补注:本文主要学术观点,已被作者写入全彩绘大画册《经典图读山海经》一书中,并已由上海辞书出版社于2003年8月出版发行。