经过汽车渡船的转换和国道山路的轮回,我们终于在朝霞尚未散尽的时候,来到了位于邹城市郭里镇东西凫山之间的爷娘庙。

沿着一条被荒草或铺或掩的曲折小路,踏着随时都可滚下的碎石,我们逶迤上行,大约十多分钟,就到了东凫山脚下的羲皇庙遗址。此时的我们,已经被翠绿如洗的草叶打湿了裤脚……这是一处元代文化遗址,虽立有重点文物保护单位的石碑,但依然的无法遮掩满眼的荒凉与凋敝。

眼前的东凫山,只是一个矮矮的青石山丘。虽然只是零星的点缀着一些松柏杂树,但雨后的八月,这里依然归属于清新与滋润——高高的庄稼与恣意的野草将绿意挤满所有的方方块块和沟沟坎坎,清凉的水气弥漫到它所能到达的任何地方——于是,扑入眼帘的全是绿莹莹的雾和湿漉漉的绿……

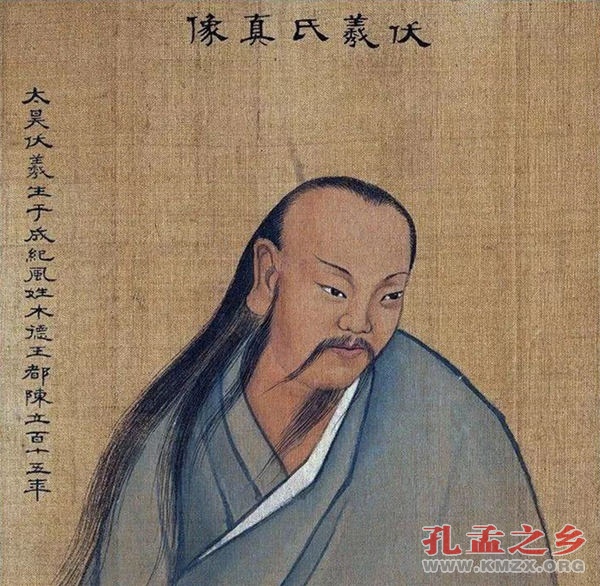

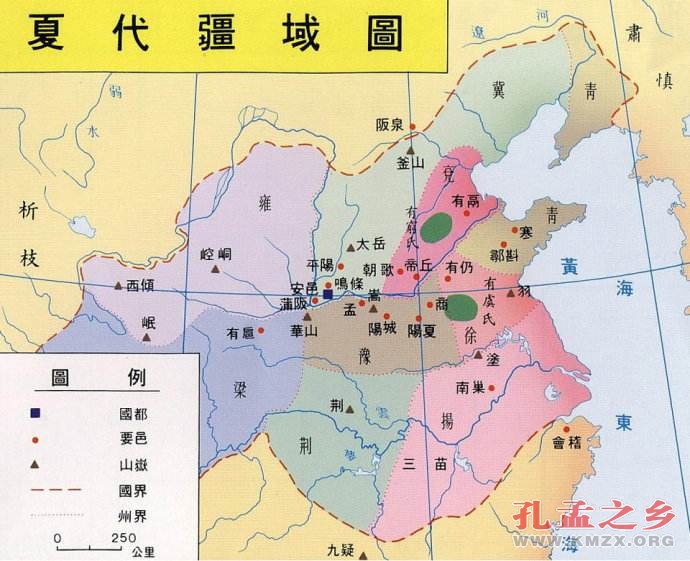

远远闯入视线的,是那翠绿山野里高低错落的五根石柱——后来才知道,那就是羲皇庙远观可见的仅存的遗容了。酷爱古文字的孙先生最关注的就是碑刻,于是我们的寻古从石碑开始。从立于明代万历年间的《创建三圣殿记》中得知,这里提及的三圣,其实就是远古传说中的三皇——结绳为网、教民以渔猎的伏羲;钻木取火的燧人氏;艺百谷兴农事的神农氏。而此处祭祀的主神只有伏羲,我想应该与这里地处微山湖边,民众靠渔猎为生有关。由此看来,民众造庙立碑,烧香拜佛大都来得质朴实惠,不会无缘无故的去花那些冤枉香火钱。

我们一边与始终陪同我们的一位村民交谈一边寻访古迹,而最后留下的,却只有满腹的疑惑与遗憾了——那座保存完好的四方碑,刻着的只是署名“虚昌道人”的一幅不甚规整的狂草,但是碑身周边竟然雕刻着细密精致的龙纹,碑座上也饰有麒麟鹿马及太极双鱼的精美浮雕;碑座南面一米多的地方还留有盗墓人造访的痕迹,据传说,“庙前庙后,庙左庙右,有四十八溜黄金白银”,用陪伴我们的那位村民的话说,那“一溜到底是多少呢”?从现存的基础残迹来看,这里曾经有过九十九间无梁殿的传说绝非虚言,如此大的工程绝非民间可为,是否这里曾经出过权倾一时的高官还是与皇家有着不便明说的瓜葛呢?从“虚昌道人”“双口道人”“如海子”这些落款来看,这里应该是一处道观,可为何碑头都是刻工精美的双龙呢?尤其令人费解的是,其中的一块由当地一个五世同堂的家族捐银建造的石碑上,刻着的竟然是,中国截止到立碑时的万历皇帝之前所有帝王的在位时间,哪怕仅仅在位几个月,也无一遗漏!小小的一个无名山村,为何要立一块记录着中国所有帝王在位时间表的高大龙碑呢?如此庞大奇特的建筑,眼下留存的竟然只是几根石柱与几块碑刻,这其间又有着怎样的变故与消长呢?

回首在望,一切都在翠绿的烟雾与飘忽的山色里,愈加的朦朦胧胧……一股纤弱的一丛浅草就可将她随便掩没的细流,磕磕绊绊地向下蠕动,从一块层层叠叠的巨石上跌落以后,就变成淅淅沥沥的水滴和滴滴嗒嗒的响声了……带着刚才些许的疑问,我们一语不发的从东面的山路徐徐返回。

来到山下,回到村中。在自小出生这里的朋友王传训的引导下,踏着流水潺缓的石板小路,走过石屋砖房交互出现的斜斜的街道,我们又来到西凫山脚下,去看他屡屡提起的那座桥。

这是一座没有名字的桥,架在村头东西凫山之间的一条小溪上。但从建造的精美程度看,这是一座与其规模、功能、位置相比,显然近乎奢侈的桥。所有的石条都裁切得整整齐齐,桥的两面分别装有刻工精美传神的避水兽,面对上游的一面,严实合缝,异常坚固;面对下游的一面,则相对简单。仔细看来,我们又惊奇的发现,这座桥的桥面上,叠压覆盖着的竟然全是整块的石碑,有的字迹依然的鲜活生动,有的则是剥落湮灭……其中一块竟然有着这样的痕迹——原先刻好的“顺治四”被草草凿去,旁边添加的是“崇祯末”三个小字。人事的轮流坐庄在石碑上留下的是抹去与重刻……两岸的台阶也一例由敲碎分割的石碑砌成,不是工整的小楷就是精美的图案,有的甚至就是鳞片突兀的龙身。哦,这里就是爷娘庙绝大部分碑刻的归宿!经历了无数锤炼与洗劫,爷娘庙的村民不会让耗费了他们祖辈血汗与银两的石碑弃置荒野。

桥的两面,也就是溪水的东西两岸各有一井。奇怪的是,东面为苦水,西面为甜水;井中的水面竟然高出河水两米左右。甜水井边,依然可以看到粗粗的井绳,这口被当地人誉为“义井”的古井,虽井口的石板,已被井绳磨勒得满是沟壑,但依然的滋润着这里的山民;苦水井边,堆满杂物,苦水井口,始终被石板盖着。据当地的人讲,除了偶尔有人用它洗衣外,这井水没有任何的用处……回来的路上,听朋友讲,原先的遗址上,满是石柱与碑碣。有的石柱被村民拉回家截成段修整成轧场的碌碡,有的石碑变成山民吃饭喝茶的石桌,有的甚至敲碎了垒成肮脏的猪圈,而那一对精美绝伦的浮雕盘龙柱则被廉价卖给了外地人……

可用的,依然在用;无用的,早已废弃。双井是也,羲皇庙是也,碑刻是也。

2007-8-12