孟子故里——山东省邹城市人民政府于1998年8月出版的《孟子新志》63页载“孟子殁后,其书幸免秦火”。也就是说,《孟子》一书,不是秦朝“焚书坑儒”中“焚书”的范围,那么,作为孔孟之道德二号人物,孟子一书为什么却不是焚书的范围?

焚书坑儒,真相如何?

笔者发现,焚书事件中,严禁以古非今、偶语诗书,针对的乃是和法家“法后王”主张截然对立的儒家“法先王”,从而为秦朝政治肃清舆论和意识形态环境,以期实现“别黑白而定一尊”。但焚书令下三十日不烧,仅受黥罪,比起以古非今要灭族,实在是轻得多。焚书非后人传说的那么严重,孔壁藏书之类的反抗行为之所以能成功,也有焚书令执行不彻底的原因在。

关于“焚书”一事,发生于始皇三十四年,是否象后世所说“三代之书,经秦燔炀而尽”呢?在下以为未免言过其辞!“焚书”这一政令早在商鞅时就已提出“燔《诗》《书》以明法令”,但具体则从李斯开始实行,目的是禁“私学聚语”。所禁止的主要是私人收藏儒家及诸子言论。绝大部分文献资料由官方收藏。并且诸如医药、卜筮、种树等民间需要的科技类书籍,也并未在禁止之列!东汉王充也曾说:“秦虽无道,不燔诸子。诸子尺书,文篇具在”。赵歧“《孟子》其书为诸子,故篇籍未得泯绝”。后世史料记载:“秦氏以战胜之威,并吞九国,尽收其仪礼,归之咸阳”。看来,秦灭诸侯并不是一把火烧了了事,而是在消灭其政权后,将其包括财物及文化典藏一并收缴到咸阳保存。那么,如此浩大的财富放于何处呢?史料记载:“秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上…所得诸侯美人钟鼓,以充入之”。《史记》:“沛公入咸阳,诸将皆争走金帛财物,…何独先入收秦丞相御史律令图书藏之”。“项王与诸侯屠烧咸阳而去”。可见,在当时文化典籍在民间的确稀有,不然萧何也不会在别人争抢财物时,他却急火火去抢书。即便在当时有部分文化资料亡佚,而项王与诸侯放的那把大火,屠烧咸阳而去,也绝逃不了干系。

汉代独尊儒术时,还不是尊孟

按照教科书所说,汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的思想。这一时期的儒家思想不是春秋战国时期的儒家思想,是以儒家思想为核心,杂糅了法家、道家、阴阳家等思想的一种适合统治者需求的新思想。这种儒家思想也成为中国传统文化的主流思想,影响深远。但根据一些学者考证,董仲舒并未提出这一思想。这个时候,尊的是“周孔之道”。

周孔之道在唐代以前是儒学教育的别称,周公与孔子被合称为周孔。那时的亚圣是颜回。颜回随着孔子地位的提升而不断受到尊崇,在他去世后的1000多年时间里,成为继孔子之后的“颜子”“亚圣”。汉代开始,颜回便被列为孔门七十二贤之首。好些时候,在祭祀孔子时,人们都单独将颜回安排在孔子旁边配享,享受“亚圣”的礼遇。汉末名士祢衡在撰写颜子碑时就有“亚圣德蹈高踪”之赞。据《唐会要》记载,唐玄宗在诏书中格外强调:“颜子既云亚圣,须优其秩。”宋代大儒周敦颐也承认颜回乃儒家的“亚圣”。其在《周敦颐集》中,就有“颜子亚圣”的说法。

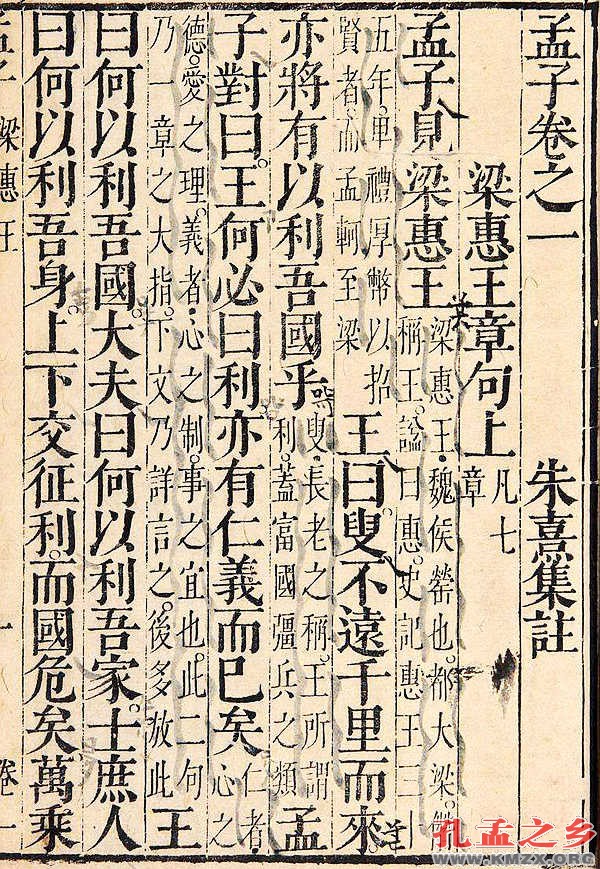

直到宋代以后,中华大地被佛学冲击,孔颜之道逐渐不能抵御外来文化的冲击。中唐时代,韩愈出于对抗佛教日益兴隆的现实需要,提出了道统之说,把孟子放到了儒家道统的主干位置,孟子地位在文化界开始显赫。韩愈之后,南宋大儒朱熹又对孟子做出了至关重要的历史定论。朱熹在其《四书章句集注·孟子集注》中,对孟子赞叹有加,并且再次认定孟子“真可谓命世亚圣之才”。

在朱熹的影响之下,孟子在民间和学界已渐渐坐稳了“亚圣”这把交椅。元至顺元年(1330年),元文宗代表官方为孔子选定了四位配祀者,他们分别为兖国复圣公颜回、郕国宗圣公曾参、沂国述圣公子思、邹国亚圣公孟子。自此以后,孟子正式取代颜回而成为“亚圣”,此后才形成了今天所谓的“孔孟”并称。