对于老济宁人来说,忆想家乡的时候更多想到的不是闻名于世的济宁曲阜的三孔,也不是替天行道的济宁市梁山县的梁山好汉,而是矗立在济宁老城区最中心的太白楼。太白楼是承载着济宁城千百年历史记忆的文化符号,也是无数生于斯长于斯,而漂泊在外的济宁人的乡愁。

太白楼位于济宁市中区的太白中路上,雄踞城市中心最繁华的地段。根据《山东通志》的记载,太白楼并非李白的旧居,其原名为贺兰氏酒楼,是当年李白迁居济宁时与亲朋宴饮的地方,随着历史的变迁,后来才有了太白楼的称号。史料记载,唐开元二十四年(736年),李白与夫人许氏及女儿平阳由湖北安陆迁居任城(济宁),“其居在酒楼前”,每天至此饮酒消遣,挥洒文字,写下了许多著名诗篇。贺兰氏酒楼也因李白经常光顾而名声大振,生意兴隆。自唐咸通二年(861年),吴兴人沈光敬慕李白,登贺兰氏酒楼观光,为该楼篆书“太白酒楼”匾额,并作《李翰林酒楼记》,从此贺兰氏酒楼便改为“太白酒楼”并闻名于世。明洪武二十四年(1391年),济宁左卫指挥使狄崇在重建“太白酒楼”时,以“谪仙”寓意,依原楼样式,移迁于南城墙上,并将“酒”字去掉,名为“太白楼”,该名称一直沿用至今。

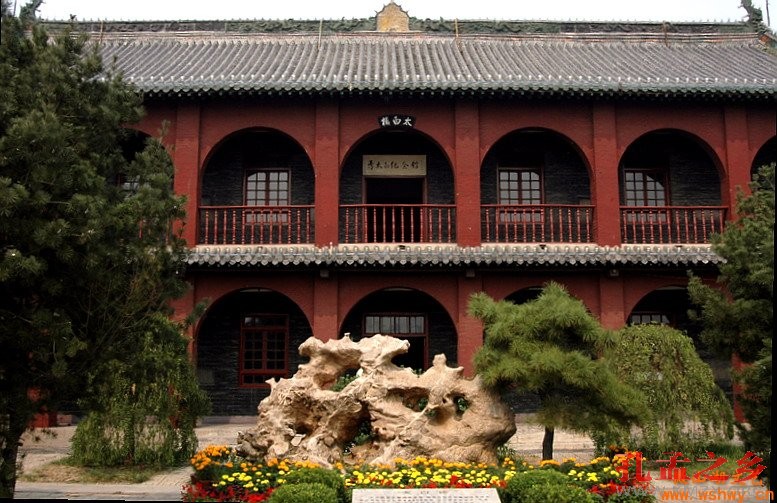

今日的太白楼是解放初期在原址上重建的。重建后的太白楼连同台基,共占地4000平方米,十间两层,为古楼阁式建筑,楼梯为重檐歇山式样,二层檐下正中悬扇形“太白楼”楷书阴刻匾额。楼上正厅北壁上方镶有明代诗人所书“诗酒英豪”大字石匾,下嵌着李白、杜甫、贺知章全身阴刻“三公画像石”,游廊和院内有《李白任城厅壁记》、唐代以来文人墨客的赞词、诗赋,及乾隆皇帝《登太白楼》等碑碣60余块,还有罕见的李白手书“壮观”斗字方碑。1987年,济宁市人民政府在太白楼上建立李白纪念馆。

李白在任城(今山东省济宁市)生活了23年,是李白生活时间最长的地方,李白在很多诗文中都表达了“我家寄东鲁”的深厚感情,为此人们还称任城是李白的第二故乡,以至于在某些典籍中竟有把他误认为是山东任城人的记载。李白长时间将家定居在任城,这与其家族具有非常深厚的渊源。据史料记载,李白举家迁来任城时,他的六叔在任城当县令,兄长在中都(今济宁市汶上县)当县令,族弟李凝在单父(今山东省菏泽市单县)当主簿,从祖在济南当太守,近世族祖李辅在鲁郡(今山东省兖州市)当都督,这都使李白感到在任城有所依靠,使他可以放心地将家安置于此。太白楼见证了李白在任城生活的光景,想来李白对在任城的生活是相当满意的。李白迁居任城时,已36岁,恰值人生壮年,远大的人生理想,丰富的人生阅历以及激扬的文采,这都让李白对未来充满美好的向往和期待,没有生活上的忧虑,每日在太白楼上与一群志同道合的朋友饮酒作诗、抒发自己的理想和抱负,这是何等惬意、何等畅快淋漓的生活啊!

谪仙乃已往,空余太白楼。即便是从李白迁居任城算起,太白楼至今也已有1200多年的历史,沧海桑田、历史巨变。可以说,太白楼见证了济宁城的繁华和兴盛,也体验了这座城市的沧桑与忧愁。由于占据了济宁城区的中心地段,太白楼及其周边地区是济宁城区最繁华的地方,优越的地理位置使得太白楼周围集聚了这个城市最具影响力的卖场、餐饮、娱乐机构和医院,同时又汇集了糁汤、热豆腐、甏肉干饭等各式各样的济宁名小吃,年代久远、古香古色的太白楼与参差比邻、高楼林立的现代建筑遥相呼应、古今交融,成为这个城市一道亮丽的风景。这里是城里人溜达消遣、休闲娱乐的好去处,也是村里人进城闲逛、愉悦身心的首选。太白楼早已成为这座古老城市的标志,也早已成为一代代济宁人头脑中不可或缺的印象和记忆。

(作者单位:天津市人民检察院第二分院)