在人类的历史长廊中,闪烁着无数颗中华文化的明珠。被称为“煌煌四百六十字,紫凰威凤争飞翀”的石鼓文,便是文化明珠中光彩夺目的一颗。

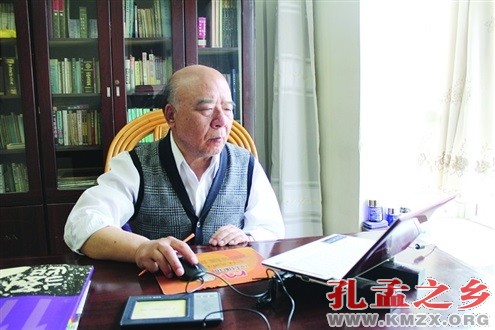

中国书法家协会会员、篆书家王永明致力于石鼓文探索与研究,并与其女儿、书法学硕士王哲,历时十余寒暑,共同撰写完成并出版《石鼓文考索》一书。北京大学教授高明认为,王氏的研究“言之有据,翔实可信”。已逾“从心所欲”之年,仍笔耕不辍的王永明,向记者讲述了十余寒暑考索石鼓文的初衷。

石鼓文因外形像鼓而得名

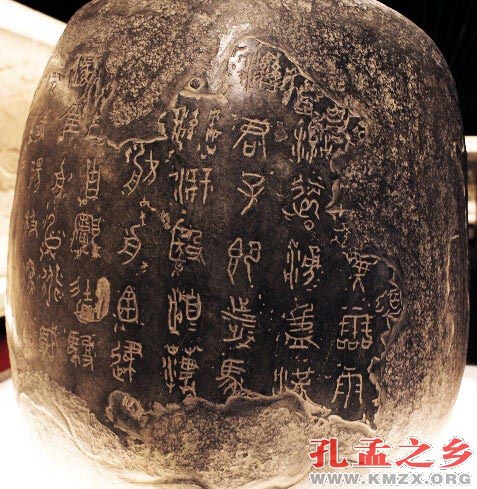

石鼓最早发现于陈仓境内的陈仓山,即今陕西省宝鸡市的石鼓山。当时一位牧羊老人发现了这些花岗岩石头,当把石头上的泥土清洗干净后,竟然发现上面有大量神秘文字,笔法奇特,却无人能识,乡民闻风而至。于是,人们竟相猜测,有人焚香跪拜,也有人视为天赐之物。它的面世,曾被蒙上种种神秘面纱,甚至被称为“吉祥之石”“神来之物”。王永明向记者介绍说:“退休之前,除了自己的本职工作外,还要给学生讲授书法,想潜下心来探究一个课题难了。幸好我提前几年退了下来,退下来后哪里聘请也不去了,课也不教了,铁了心要把被层层迷雾笼罩着的石鼓文研究个明明白白。”

对于石鼓文名称的由来,王永明说:“石鼓,石鼓,顾名思义,就是10只略呈鼓形的石头,这些石头每只高二尺,直径一尺多。其实石鼓并不完全像鼓,而是一个个上圆下平的圆柱形的石墩,这10只上促下丰、中间微突、圆而见方、石质为花岗岩的石头,古人又称为‘碣’。《说文解字》对‘碣’的解释为:‘碣,特立之石’。‘碣’就是单独树立、圆顶的碑石,是刻石的一种形制。单就这10只不能敲、敲也敲不响的鼓而言,既不悦耳,也不悦目,并无可人之处。就是因为这10只石鼓上面刻上了文字。尽管残存的文字越来越少,但仔细观看,便发现其书法肃穆端庄、醇厚沉雄,又灵活自由,是那个时代不可多得的书法珍品。这些文字被唐代学者命名为‘石鼓文’,名称一直沿用至今。”

石鼓命运多舛,颠沛流离。唐代被收藏后,曾迁徙至当时的天兴县治下的石鼻城,安史之乱时流落至雍城南。安史之乱后,迁移至凤翔县夫子庙中。宋时运至汴京﹙今开封﹚珍藏起来。国家多故,国宝难安。“靖康之变”后,金人将石鼓劫掠至燕京。日军入关,华北危急,石鼓运至上海、南京,抗战时期又迁至宝鸡、汉中、成都、峨嵋山以及重庆的向家坡。抗战胜利后又迁回南京。解放后,复返回北京,行踪几近大半个中国。如今,陈列于北京故宫博物院珍宝馆中的石鼓馆内,用玻璃罩围护着,犹如一伙饱经沧桑、老态龙钟的耄耋之人坐在那儿供游人拜谒。

石鼓诗文的现实主义精神与《诗经》一脉相承

说到《石鼓文》的诗文内容,王永明说,“正如韩愈所言‘辞严义密读难晓’,上自唐宋,下迄明清,人们对《石鼓文》的研究多局限于对其文字的考辨和注释,少有人对其内容进行深入细致的探讨,遮蔽了《石鼓文》在其文学史上的地位。”“为了将石鼓上的诗文尽可能原汁原味的解释出来,我花了将近一年的时间重新阅览《诗经》,对《诗经》的写景记事表情达意的手法,乃至习惯用语都重新进行了爬梳,对石鼓文中的字字句句,上下文脉,都进行了细细咀嚼、反复品味。”王永明说道。“石鼓诗文主要是记述秦国君臣之间或紧张、或悠闲的渔猎场景的叙事诗,是颂扬秦先祖业绩、祭祀天地的祭辞,是描写汧水两岸的自然风光和秦地水清道平、国富兵强的赞歌。”

《石鼓文》所体现出的现实主义精神,虽然与《诗经》一脉相承,但其又具有自身的艺术特色。内容上,虽然石鼓诗文没有像《诗经》那样大量采用叠嶂的形式,但却使用了一些排比句式,如《吴水》鼓里的“吾车既工,吾马既同,吾车既好,吾马既”等,借此达到烘托气氛、强化主题的效果。形式上,石鼓诗文也与《诗经》一样,都保留了中国诗歌发展过程中的早期形态,以四言为主的句式,简洁凝练,但其间又常常突破四言的格局,或为五言,长短不一,大都字少文简,有的只有一二字,所以它们被看作文化发展的滥觞。

石鼓诗文与《诗经》同样是一组典型的现实主义作品,其描写现实,反映现实的表现手法,与《诗经》共同开创了中国诗歌的优秀传统。从文学的角度来说,《孔雀东南飞》被公认为是中国最早的叙事诗。但缘于石鼓诗文的残缺、用字的生僻、辞藻的晦涩、文体的古奥,影响力远远逊于《诗经》,也似乎称不上中国叙事诗的鼻祖,但其在中国诗歌创作史上的独特地位和价值却不容小觑,随着对其内容和创作手法的深入了解,影响将不断扩大。

石鼓文字为小篆的诞生准备了条件

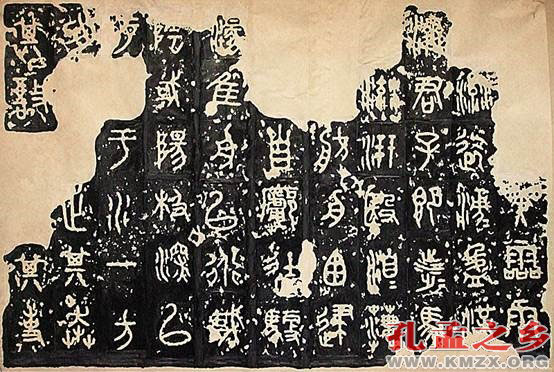

《石鼓文》不仅是一件类同于《诗经》风格的四言组诗,还是研究了解中国文字由金文向小篆发展演变脉络不可替代的珍贵史料。“考索石鼓文首先要对鼓上残留的文字‘正音明义’,如果连石鼓上残留的那些字是怎么写的,读什么音都弄不清楚,弄不准确,你考索什么?研究什么?为了考证这些字的笔划的来龙去脉,我们搜集到十几种古文字类书。石鼓上残留的每一个文字,我们都要排除石花的纷扰,排除剪装时因疏漏造成的缺失……在这些字书里将其结构一一得到印证。”王永明说道。

汉字经历了由古文字向今文字的递变过程,而古文字又经历了由原始社会、甲骨文、金文、石鼓文字向小篆的嬗变的过程。首先,石鼓文字具有明显的继承性。石鼓文字中还有个别字仍保留了古文字的某些特征,比如,象形会意,如“鹿”“鱼”“射”等,弯弯曲曲的线条很繁复,象形图画意味仍比较浓厚;存在着某些偏旁,上下左右、正反不定的现象,如“涉”“好”“驾”“树”等;笔画增损的现象在石鼓文字中也不罕见,如“渔”字,仅金文便有数种写法;《石鼓文》里的“渔”字,比我们常见的“渔”字便多了一个“寸”符。但是从整体上考察,常见的偏旁、部首,如水、木、马、走等在字体中的位置,基本上都固定了下来。

石鼓文字的继承性还体现在风格上,石鼓文字笔画遒劲醇厚、布局规整朴茂,与金文字一脉相承。石鼓文字的继承性主要源于秦国所处的地理环境,秦国处于中原的西北处,原离华夏中心,中原的诸侯多视其为戎狄,很少与之交往,因此形成了自然的封闭状态。《石鼓文》中还有不少可能缘于追求美观的效果而增加了饰画,如“朝”字左旁的竖不应上下通联,通联的竖可能是由于书写之误造成的,也可能是刻工在镌刻时将笔画刻穿了,所以也增加的石鼓文的复杂性。

中国文字由金文过渡到小篆期间跨越了近五百年的时间,在此期间内因文字实物资料缺失,而被文字学家们称为文字发展链条上缺失的一环,而《石鼓文》在某种程度上弥补了这个缺失,尤其是被认定为秦国遗物之后,因为石鼓文字记录了从甲骨文到秦所承载的历史信息,使中国文字获得了更纯粹、完美、纯熟的形式,为古文字时代的文字发展高峰的到来——标准文字秦小篆的诞生准备了条件。

能与《兰亭集序》的价值相媲美的石鼓书法

石鼓文字不仅为标准文字小篆的诞生准备了条件,还是一件震古烁今的书法名迹。“很长时间来,许多搞学术研究的人不再研习书法,有了书法专长的人也无心涉足学术研究,学术研究与研习书法好像成了两股道上跑的车。近年来这种状况似乎有些好转。但想要深入研究像石鼓文这类的课题,没有相当的书法知识,想研究深、研究透,研究出点明堂来,那似乎是不太可能的。比如把石鼓文的制作年代确定为秦惠文王执政期间,我有一条重要的依据,那就是书法的嬗变规律。”王永明说到,石鼓上的书法,遒古、雄强、馨逸、雍容,它既体验了金文书法醇厚沉雄、凝重静穆的神韵,又透露出小篆圆润劲健、工整均称、清新闲逸、雍容端庄的勃勃生机。“一件书法作品的成功与否,不仅取决于书写者技艺的高下,还有赖于创作者创作时的心态、环境、工具和材质。”王永明说,石鼓是由花岗岩制作而成,在镌刻工具相当落后,镌刻技巧尚不十分成熟的情况下,在石鼓上镌文,以刀带笔,以刻带写,镌刻难度也是非常之大的。

石鼓书法之所以被仰攀,被尊称为“篆书之祖”,首先源自于它那独特的艺术魅力。所有传世书法作品,其价值首先体现在用笔上。石鼓书法中锋用笔,遒劲古雅,笔画横平竖直,粗细均匀,浑厚融通,转折自然有力,比较真实的体验了锋颖柔和圆润的书写特征,体现了小篆书写的敦厚大气本色与美感。

石鼓书法的用笔圆浑融通、结体左右对称、布局疏朗均适,无论就书法、结构、章法等基本要素而言,还是从体势、笔意、气格等审美层面去评估,都充分体现了国人的审美习惯,凸显了书法艺术的本质特征。

石鼓书法是中国古代文明的载体,又是中国古代文明的象征,它倾注了秦人的希望和寄托,凝结了睿智和创造精神。时至今日,仍闪烁着不可泯灭的艺术光辉。石鼓书法在中国文学史上的影响,书法史上的审美价值将与《兰亭集序》一样,永世长存。

石鼓文历时已经两千多年了,历朝历代的文化学者无不对其赞美有加,又是歌、又是诗、又是赋,且文论不断,就连国外的许多学者,也纷纷参与进来了。这些文字既是10首远古的猎歌、祭辞,又是那个时代不可多得的书法珍品、大篆书法的代表作,因此,石鼓文堪称名副其实的国之瑰宝。