昔读张舜徽先生《爱晚庐随笔》,内中一则评论晚清书家的短文—其实也是先生的学书自述,衍文颇可玩味。文不长,兹录于下:

咸同间之能书者,自以莫亭为一大家。真行篆隶,兼擅其长,而篆隶尤有名。下笔辄刚健有势,知其沉潜于古者深也。杨守敬称其篆书学《少室碑》,取法甚高,固已倾服之矣。余早岁得其所书《六先生赞》及《东方朔戒子语》石印本于坊间,朝夕临摹,喜其运笔圆整遒劲,目为习篆正体而敬重之。居长沙时,偶过装裱店,见有亭所书八大幅篆书屏张之壁上。乃为湘乡相国(即曾国藩)所书汉赋也。亟以照相机摄取归,置诸案前,常玩绎而仿效之。虽不能工,受益自大。故余晚年作篆,犹时时用亭笔法也,又曾于一藏家见有亭楷书莫母寿诗直幅,端媚绝伦,叹为稀有。从知善书道者,固多兼精四体,无施不可也。[1]

张先生所述的”大家”莫亭,即是晚清名士莫友芝。

莫友芝(一八一一—一八七一年),字子偲,别号亭、紫泉,晚又称眲叟。贵州独山人,书斋名”影山草堂”。屡试不售,乃绝弃功名,游幕潜学,搜籍访碑,发覆穷源,终成一代硕儒。

莫友芝不仅是晚清著名的文学家和书法家,也是长于经学、版本目录学、金石学诸门类的大学者,涉猎颇广,著述甚多。也许同声相应之故,作为文献学大家的张舜徽先生还多次在此书中提及莫氏,如谓”嘉道以后,碑学大兴”之时,能冲破馆阁体樊笼的”豪杰之士”,便是以书法得力于碑的包世臣、何绍基、张裕钊、莫友芝、赵之谦、杨守敬诸人,认为他们”独出新意,自成一体”,”皆各自名家”[2]。张先生目耕广博,考证翔实,且精于临池与赏鉴,所论当不为谬。

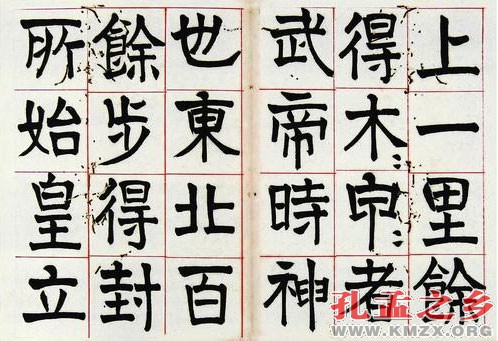

莫友芝书法

一、晚清学术生态与莫友芝的金石访录

晚清是一个酝酿变革的时代,国家政治与地方权力的异动、传统意识与西方文化的论争、社会观念与学术思潮的分合,共同主导了当时的文化生态,上至朝臣权宦,下至艺人幕宾,诸类知识群体,大都受此势态裹挟。就书法而言,碑帖势力的消长、师承取法的歧见以及技法创变的异议,各家各说,纷纭呈现。士夫文人、书家藏者,亦皆受时流影响,搜罗金石,踏访碑版,以为考据之资、临习之本,各证其说,各显其能,上下风行,一时蔚然。康有为在其《广艺舟双楫》中曾对此现状描述道:

碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。乾嘉之后,小学最盛,谈者莫不藉金石以为考经证史之资,专门搜辑、著述之人既多,出土之碑亦盛,于是山岩屋壁,荒野穷郊,或拾从耕父之锄,或搜自官厨之石,洗濯而发其光采,摹拓以广其流传。……出碑既多,考证亦盛,于是碑学蔚为大国。适乘帖微,入缵大统,亦其宜也。

访碑之风,晚明已经开始,清初渐而高涨。而经乾嘉学术的推动,晚清文人的访碑活动,已对书法的文化转换与学术的话语重构,产生了比前代更为清晰和深刻的影响。莫友芝生活的时代,正逢碑学的全盛时期,其学术理路与创作思路,与康氏所论甚合。如他寄给友人黄本骥的长诗中,就大致勾勒了当朝学术的概貌:

本朝经史学,事事尊独造。文书积断讹,金石启先觉。……极盛称乾嘉,有制各雄骜。寻常抽一义,欧(阳修)赵(明诚)不能傲。我生诸老后,慵啬享成漕。斤斤抱遗文,骤未通阃奥。[3]

诗中有对乾嘉以来经史之学的褒扬,也隐含了他的向学与自谦。以考据赅博见长的乾嘉学派,乃是后世学人所奉持的正脉,友芝的父亲莫与俦(一七六三—一八四一),正是此中的一个传承人物。莫与俦是嘉庆三年(一七九八)进士,友芝曾记其学术师法及传授之事云:

公……及成进士,座主则相国朱公珪、刘公权之、阮公元;又师事相国纪公昀、编修洪公亮吉;而同年友如编修张公惠言、主事郝公懿行、尚书姚公文田、王公引之,讲六书、明汉学者数十计,故熟于国朝大师家法渊源。……逮授子友芝经,乃令以雅故为本。至遵义,悉购集汉宋经说及本朝专门名家者,置座右,手日披览。谓友芝曰:”学者立身行己,当法程、朱,辅以新吾(吕坤)、苏门(孙奇逢?)、潜庵(汤斌)、稼书(陆陇其)之笃近。若言著述,我朝大师相承,超轶前代矣。”每举惠氏(栋)《易》、阎氏(若璩)《书》、胡氏(渭)《禹贡》、陈氏(奂)《诗》及诸言《礼》家说精核绝者,为友芝指讲。[4]

上引所列学者,多是乾嘉经学大家。莫与俦与之问学论道,日夕浸染,不仅开阔了文化视野,提升了学术品位,同时在其回到贵州后,也深刻地影响了贵州的学术风气。当然,父亲的亲自授受,也为友芝指明了问学的妙门大道。

中国古典学术传统,乃由小学而经学,经学而史学。小学之始,乃为六书故训,而对六书穷源竟委,莫如金石以证。这一逻辑线索,无论在研究方法还是学术视野,都为传统学术研究开拓了广阔的探索空间,尤其乾嘉以来学者们对于金石碑版的孜孜考证与研求,更加勃发了历史文化的生机。莫友芝的学源,正本于此,访碑也自然成为其学术研究中一项重要的基础实践,与这一实践并行的鉴藏行为,也是当时诸类知识群体多所热衷的文化活动。

莫友芝的金石访录,始于何时,实已难考,但可以肯定的是,他的学术成就,大多成于游幕期间。作为智囊机构兼学术顾问的幕府,是一种非官方的、具有开放性和流动性的文化场域,这些特征决定了游幕学人学术活动的自由性和涉猎范围的广泛性。[5]尤其晚清以来,文化交流与信息传播相较前代更为频繁,游幕之风大盛于前,更推动了学人交游的多向发展。友芝的学术人生,大都得益于斯。

友芝一生多次游幕江南,先后成为胡林翼、曾国藩、丁日昌等权臣疆吏的幕宾,而在曾幕最长(八年)。他与曾国藩的交往,始于一八四七年。其时友芝第三次进京会试,候榜之暇,闲逛琉璃厂,无意中偶遇曾国藩,二人互相钦赏,引为同道,继而订交。后来曾国藩曾多次忆及此事,并赞友芝”学问淹博,操行不苟,畏友也”。[6]这次邂逅,成了友芝客幕曾氏的因缘。一八六一年友芝入曾国藩幕,更有便利广交俊彦硕学,遍寻珍本秘籍,博鉴金石书画。后又在丁日昌幕府总办校刻,常与吴大澂”朝夕讨论金石文字”,[7]其访学鉴藏,所涉甚广,经眼博洽,著述甚丰,今见《亭知见传本书目》、《宋元旧本书经眼录》、《持静斋藏书记要》、《唐写本说文木部笺异》、《韵学源流》以及《金石笔识》、《金石影》、《亭书画经眼录》等等,煌煌大著,奠定了他在版本目录学、文字学、金石学以及书画鉴定等学术领域的重要地位,成为近代艺术文化史上颇具影响力的人物。友人黎庶昌曾载云:

友芝)家贫嗜古,喜聚珍本书,得多与东南藏弆家等。读之恒彻旦暮不息,寝食并废。身通《苍》、《雅》故训,六艺名物制度,旁及金石目录家言。治诗尤精,又工真行篆隶书,久之,名重西南,学者交推”郑莫”。……客文正者逾十年,江南底定,寓妻子金陵。遍游江淮吴越间,尽交其魁儒豪彦,与南汇张啸山文虎、江宁汪梅村士铎、仪征刘伯山毓崧、海宁唐端甫仁寿、武昌张廉卿裕钊、江山刘彦清履芬数辈尤笃。其名益高,所至求书者,屐履逢迎。[8]

莫友芝对于金石碑版的兴趣,还不仅是临池之需,更多在史实辩驳和文字考证上下功夫。如与友人黎兆勋(柏容)的关于泰山石刻残字一诗,便可见之:

欧阳子《录》泰山刻,四十馀字空浮云。碧霞残迹廿有九,百岁前还野火焚。漫思刘《谱》稽完拓,聊把金摹证阙文。小具形模无意思,后来传刻益纷纷。(莫氏原注:此刻全文缩在崇庆别本《绛帖》中,王寀《汝帖》亦载之)。[9]

“欧阳子《录》”指北宋欧阳修所作《集古录》,”刘《谱》”指北宋刘跂所撰《秦篆谱》,”金摹”指金代党怀英的摹刻。寥寥数语,便把泰山刻石的递传与争议作了简要概括,也表达了自己对此刻石的研究思路。关于这本泰山石刻,友之还有长跋,不仅详细描述了碑石的形状外貌和文字形态,还旁征博引,就上诗的简要交待进行了更加详细的解读。[10]这种既不拘泥于书法本身,又注重辨字考史之类,在友芝的诗文中,实为常见。再如跋《新莽始建国镜》:

子高(戴望一八三七—一八七三,字子高)……手拓此本,篆书带隶,殊不如尔时官家泉布之工,然亦与《元初三公山碑》、《延光太室石阙后铭》笔势相类,虽铸人刻划,古意固未泯也。[11]

故知友芝所论,若无篆隶书法的实践和体悟,难发此语。

友芝亲自踏访金石碑碣,撰文著录。其《金石笔识》所载,以汉魏六朝之碑为众。如同治七年(一八六八),莫友芝得见南朝梁人贝义渊所书《萧憺碑》,即亲自监拓,共得二千五百八十字,并全文移录于其《金石笔识》本跋之末,比王昶(一七二四—一八○六,号兰泉)《金石萃编》所录之文竟多一千二百二十字,并校正了王昶的误识,其跋云:

《萧憺碑》)碑文漫剥三之一,撰书人在碑末,尚未损。其清朗处,校北魏诸刻格韵相等,而差朗润,盖南北大同小异处,上承锺、王,下开欧、薛,皆在此碑。其漫剥处,细审亦能得十二、三,以较王兰泉氏《金石萃编》所录,可多识千许字。……碑阴未经磨砺,审无刻字,碑西向南侧又直东石兽,盖其东碑。其西适有龟趺,东向南侧直西石兽,其有西碑无疑,凡应刻碑阴者当具其中,亡在宋以前矣。兰泉《萃编》乃指《安成西碑》阴为此碑阴,疏误之甚。[12]

《安成西碑》乃同为贝义渊所书的《安成康王萧秀东西二碑》(简称《萧秀碑》)之一,王昶将其碑阴误作《萧憺碑》之碑阴,故友芝指其”疏误之甚”。而康有为谓《萧憺碑》书法如”长枪大戟,实启率更”,”与《刁遵》同体,茂密出元常”,[13]此又可与莫氏所言”上承锺、王,下开欧、薛”相印证。

友芝所著《金石影》,内收有碑石、彝器、戈斧、铜镜、瓦当、砚台等等物件的全形拓或文字拓,有不能拓者,也进行原样钩摹。[14]黎庶昌记述他”尝至句容山中搜讨梁碑,躬自监拓,惟恐一字见遗误。《梁石记》一卷,其核如此”,[15]只惜《梁石记》一书,今传已佚。另据笔者初检,莫氏还有不少关于碑刻的著录和研究,至今尚未引起重视,如《古金石文漫钞》、《金石录颜碑目》、《红崖古刻释文》、《亭校碑记》、《嘉荫簃金石目摘录》、《应访碑目》等数种,俟再考论。

晚清社会,文化权力的话语纷争,在很大程度上影响了学术思潮的转型。书学观念和书法实践中的碑、帖取向,也可于此大背景中寻得渊源。友芝对于金石碑版的兴趣,正逢晚清碑学发展的高潮,故其学术文化,大抵不离于斯。

二、”鄙意信碑不信帖”:碑学语境下莫友芝的书学观念

清代学人,多专许、郑之学,他们对音韵训诂、版本目录、金石文字等等方面的博涉钻研,对义理辞章的究心涵泳,以及对古史今事的考证寻源,皆以此为本。”嘉、道以来,相习尚元魏人碑版。”[16]晚清文人的习碑之风,已大大超越了前代对于汉魏六朝碑版的取法借鉴,而远溯周秦。但凡钟鼎彝器、诏量镜铭,目极手拓,临池把玩,皆有生趣。

虽然在很大程度上碑学偏重于书法创新,金石学偏重于文字考订,但在政治生态、学术文化、文人兴趣诸方面因素的综合作用下,金石学与碑学的研究理路和学术体系,实难截然分开。因此,清人有关金石碑版的评鉴、题跋、考证等等,都可从中窥见二者有意无意的结合。莫友芝的研学之路,正与此相契。当然,莫友芝也难免因此而受到批评,有人说他”搜罗金石文字,以证古籍,而往往不求经训之安,则其失也”,[17]章太炎先生更将他与郑珍和黎庶昌一起指责:”莫友芝、郑珍、黎庶昌辈,皆宝玩碑版,用意止于一点一画之间,此未为正知小学者。方之唐人,犹不失为张参、唐玄度也。”[18]其说是否公允,暂且不论,然在清末民初百家杂说的时代氛围中,这种批评也是值得关注的一家之言。

然而友芝对于碑学的兴趣,尚不只是访考实践,而有自己的观念主张。如论刻帖云:

昭陵茧纸曾出人间,不知宋以后何故遂无消息。二王诸帖亦只五代以来流传翻刻,各就本家意思,疑皆失真。鄙意信碑不信帖,以甚非当时所刻,诚然。茧纸出时,一时武人夷虏,安知此事,消磨灰烬之中,亦势所必至。[19]

“昭陵茧纸”之典故,乃羲之作品陪葬唐太宗昭陵之事。真迹一旦入土,再也难见,由此促使人们对二王法书的钩摹,同时也推动了法帖刊刻的兴盛。然虽如此,这毕竟为后人所复制和翻刻,失真之处,在所难免——从这个意义上说,这也是造成人们对刻帖的误解和贬斥的重要原因。

#p#副标题#e#相对来说,汉魏六朝碑刻如墓志摩崖之类,又有所不同,一则为书家或书工直接书写上石,在纸张尚未使用的时代,”真迹”的味道似乎要比后人的复制来得强烈;二则通过碑刻遗存,更便于溯考隶楷祖法和书体源流,而在这方面,唐宋之碑已失之甚远;三则因年代久远,经过风雨的剥蚀漫漶,更呈现意外的艺术效果——”金石气”,这是刻帖所不能具有的特色。友芝所谓”信碑不信帖”,既是对碑学风尚的呼应,也是其书法实践的经验总结,这一观点对于晚清书学,有重要的理论意义。之后的康有为也曾发表过类似见解,他曾阐释道:

晋人之书,流传曰帖,其真迹至明,犹有存者,故宋元明人之为帖学宜也。夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨不可复睹,即唐人钩本,已等凤毛矣。故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋明人重钩屡翻之本。名虽羲献,面目全非,精神尤不待论。譬如子孙曾玄虽出自某人,而体貌则别。国朝之帖学,荟萃于得天(张照)、石庵(刘墉),然已远逊明人,况其它乎!流败既甚,师帖者绝不见工。物极必反,天理固然。道光之后,碑学中兴,盖事势推迁不能自已也。[20]

晚清尊碑抑帖之论甚多,然康有为此论却与莫友芝的观点最为同调,可以将之视为对莫友芝”信碑不信帖”一语的最佳注脚——当然,康氏走向了为”尊碑”而不惜”卑唐”的另一个极端,已经超出了艺术批评的范畴,而是对体制与变法维新有所隐示,有一定的政治涵意了。康氏所谓”道光之后,碑学中兴”,则此”中兴”的进程中,便有莫友芝等人的响应与鼓吹。

反观莫友芝所发之论,实则植根于碑学的实践之中。除了篆隶书风的汉碑取向外,其楷书创作也受魏碑的影响甚大,杨守敬就曾评曰:

迩来学北碑者,大抵皆从此入手。遵义莫友芝、会稽陶浚宣,其最著者。[21]

从今所遗存的莫氏楷书作品中,亦可见其魏碑风骨。

相对于篆隶来说,友芝楷书作品传世较少,但这并不意味其水平不及篆隶。若以康有为所持之论与之两相观照,则友芝虽然”尊碑”,却并未”卑唐”,甚至对唐楷推崇甚高,如其跋颜真卿书《李含光碑》云:

鲁公晚年书,融会篆分隶为一家,无意於工,工乃独绝。其俊伟轩豁处,人所激赏,追摹善矣。其一二拙涩天真,人所忽视,尤超诣不可等伦,学者合数碑观之,当自得也。

又跋《唐信法寺弥陀像碑》云:

此碑楷法绝佳,可与献陵、昭陵诸石并驱。唐初书家精美如此,乃不以名显。尔时书道之盛,可想见。[22]

友芝弟子王藻章跋其楷书云:

亭师书法有金石气,祁文端公(寯藻)、许文恪公(乃普)尝谓:优入宋贤之域,非近人偶摹两魏故作怪状者。师自言:生平深得楷法三昧。予见吾乡晋虚谷家有大幅书《列子篇》楷字,其分布齐整似欧,结构凝重似颜。与晚年书《伯夷颂》相类,而秀逸过之。[23]

文中所提及的祁寯藻(一七九三—一八六六)和许乃普(一七八七—一八六六),乃是友芝会试时结识的前辈学者,其所谓”优入宋贤之域”,当指友芝在金石学方面的造诣,正因有此底蕴,故于学于书,皆能得心应手。从上引诸条题跋文字中,可知其学唐之路。

在晚清碑学思潮中,由于书家们的体验、思路以及话语权的差异,产生了不同的见解和主张,而其中某些艺术观念则被有意无意地掺杂了某些政治意图或个人利益的因素,一些主流书家们名为标榜革新实则矫枉过正,在很大程度上误导了文人艺术家们参与了对帖学的妖魔化批判,进而扩展到对唐楷的曲解甚至贬斥,而实际上,唐楷作为法度与内涵之集大成者,后来的书家大都受其沾溉。莫友芝一方面强调”信碑不信帖”,一方面又奉唐楷之法,即是在顺应碑学潮流的同时,又不忘自警不作盲目跟风。

三、”分篆高骞,冰斯雄睨”:莫友芝书法的艺术境界

古之文人,学术与书法兼善,故能兼具学者与书家的双重身份,这利于他们对书法创作和研究事业的推进。晚清碑学影响之深广,堪比晋唐。时至今日,碑派书法仍大焕其采,实多受清人遗惠。

友芝的书法,以篆隶最为见长,也最具个性。稍晚的碑学书家杨守敬曾这样评道:

自完白(邓石如)后,篆书大昌,名家辈出,若杨沂孙之学《石鼓》,莫子偲友芝之学《少室》,皆取法甚高。[24]

《少室》即《嵩岳少室石阙铭》,为东汉篆书碑刻,与《嵩山太室石阙铭》和《嵩山开母庙石阙铭》合称”三阙铭”,三石皆存河南登封。杨守敬曾对三碑多所题跋,其中有云:”汉篆之存于今者,多碑瓦之文,碑碣皆零星断石,惟此字数稍多,且雄劲古雅。自《琅邪台》漫漶,多不得其下笔之迹,应推此为篆书科律。”[25]诚然,相对于汉隶来说,汉篆不为多见。莫友芝之取向,在当时并不普遍。然而此碑却是汉篆中极具高古气韵的作品,杨氏奉为”篆书科律”,所论并不为过。友芝书法远绍秦汉碑石古意,近取邓石如笔法,风格特出。杨氏此语,乃是根于碑学语境之中,借以彰显晚清篆隶书法的成就与意义。

友芝”好谈碑版,汉人隶刻多有跋尾,尝集汉碑头篆刻百余通。所作篆书,多从此出。于当代名家,别构一体,为时所重。”[26]对于汉碑篆头,友芝不仅喜集藏,而且时常亲手钩摹,从其题跋中,便可见得。如其题《樊敏碑》钩本云:”此石在蜀中,今犹存,特笔意不能如此之可寻。此所据者,盖元明间旧拓也。石有篆额,额有重晕,当更钩补其文于首。”[27]又题《国山碑》钩本云:”国山旧拓,校新本尤漫而瘦,半是拓手不工致尔,亦新者不免开过耶。咸丰庚申长夏,假观张松坪枢部所藏钩摹,其笔意可见者数十字。”[28]又题《吴天发神谶碑》钩本云:”此册……己巳八月在京师摹出。庚申礼闱后,绳儿(友芝次子莫绳孙)又借刘子重完本钩补其阙,其本非元石,故朱别之。……尚有宋人之跋,当别求本摹入。”[29]都记述了自己对汉碑篆文的”钩摹”之事,由此也可见其习篆的心路历程。值得注意的是,友芝于篆刻也颇用心,且成就不俗,近人吴载和(一八九七—一九七一年,为友芝曾外孙)曾于一九三三年辑搨友芝名字斋号诸印,辑为《亭印存》一卷,其汉印之法,规矩森然,气息雅致。赵叔孺、黄宾虹、吴待秋、王福庵等近代印学大家,多有题赞。

友芝对汉碑用力甚勤,经年不辍。取法谨严,立意高古,得益也多。后人对其书法古意的推崇,更显其风格特质。如吴昌硕先生在一九二五年所写的一幅篆书五言联的题款中便云:”近代工篆书者杨濠叟(沂孙)出以灵,莫亭蓄以古,唯何东洲(绍基)盖援多识于鸟兽草木之名云尔。”[30]吴昌硕篆法,主要以师摹石鼓而出新意,所发之论,乃基于碑学审美的文化视野。与吴氏同代的姚华(茫父)对莫友芝篆书的理解,也能与昌硕先生甚相契合。姚华曾云:

吾乡莫子偲先生篆书自辟一途,然其始基,大约在是。以其不为世所揣摹,故无庸恶之习,此人弃我取之得策也。……曲折见致,不以姿媚为之。便如琢玉屈铁,此偲翁由之,所以能成巨子也。学汉篆者十九出碑额,然以姿媚为之,反不如由此朴实。甚矣!世惟骛名而不虞羊质虎皮之冒滥也,岂惟学篆乎哉![31]

晚清碑学的批评话语,大抵不出阮元、包世臣、康有为诸家樊篱,如谓雄强、茂密、古拙、峻厉诸语,所强调的更多是风格意境上的崇古取朴、去俗弃媚。是故吴昌硕所评”莫亭蓄以古”,姚华所谓”无庸恶之习”、”不以姿媚为之”,正是碑派书法的境界追求。莫友芝的隶书,主要取法于汉隶诸碑,并融有魏碑笔意。从其隶书作品中,即可窥见渊源。如其所临《耿勋碑》,笔法方圆兼备,结体舒朗开张,字势古拙峻峭,入古出新,可见其于汉魏碑刻临习之工夫。

道光乙未年(一八三五),友芝二十四岁时,师兄郑珍(一八○六—一八六四年)从北京带来双钩《熹平石经》残字,为之”依其字样,真写一通”。[32]同治己巳(一八六九年),友芝获观著名藏书家周中孚(一七六八—一八三一)所藏《夏承碑》,极为推赏,为之跋云:”汉碑至《夏承》,上引篆、籀,下通隶、楷,书家精能至斯,极矣!魏《曹真》一石,乃遥与助其波澜,虽雄厚少逊,而后来引篆籀、美隶楷名家,殆未有不自兹出者。……展对郑堂此卷,百过不厌。”[33]友芝于汉魏摩崖,不仅时常摹习观跋,还劬力考证释评。如他曾为郑珍释跋《永寿褒斜大台刻字》,末有诗句云:”惜哉南郑少释跋,费我十日忘冬烘。一生读书倘尽尔,但毕《语》、《孟》应头童。”[34]摩崖书法,气象宏大,写刻殊为不易,此以汉魏时期最为典型,如《石门颂》、《开通褒斜道刻石》、《郑文公碑》等等,皆为世人学书之典范,友芝精研此道,受惠良多,随观其隶书作品,无论体势还是气息,都不难感知其与摩崖的风格和境界相通。今遵义禹门山尚存友芝与郑珍于道光己亥(一八三九年)的大书摩崖,其时友芝二十九岁,所写为隶书,共十一行七十二字,郑珍为篆书,一八八九年黎庶昌又于崖上作大字楷书补记此事。三人中,友芝所书字为最大。文采风流,洵为黔地胜迹。

尤有意思的是,可能受时人集联风尚的影响,莫友芝也于此道颇有用心,友人”双鱼罂斋主人”张世准曾辑莫氏集汉碑八言联,数量约八十来幅,集联的字源,几乎都是来自隶碑。据笔者统计,集联所引汉碑达近百种。由于张世准只是选辑友芝的集汉碑联,故友芝平生所集,数量当不止此,可想而知他对汉碑浸淫之深透,由此也可推知友芝对于隶书的临习,涉猎和取法的范围之广。

清代书学的主流是以篆隶二体为核心的求新求变,这种发展的结果,终使篆隶书法成为秦汉以来中国书法史上的又一个高峰。历史地看,清代篆隶书法之所以有堪与晋唐行楷比肩的成就,正是因为书家们对篆隶碑版取法有了更多的自由性,以及由此而形成的风格的多样性。黎庶昌评莫友芝书法”分篆高骞,冰斯雄睨”,[35]友芝后学赵恺也说他”隶耽汉魏,篆揖斯冰”。[36]其实,从晚清碑学的艺术特征和学术背景来审视,二人所言不仅是对莫友芝篆隶书法成就的肯定,也相通于多数书家共同的创作祈向和审美理想。

四、结语

有清一代的书法史,其主流语境是”碑学”。虽然尊碑观念肇始于晚明,然而真正的学术转型则发韧于清初。明清以来,商品经济的成长,艺术品交易的勃兴,推动了审美趣味的多样化。晚明帖学的日渐式微和清代馆阁的深重流弊,为书法的艺术变革提供了明显的指向性。加之新出金石多为篆隶书体,而此二体相对于行草楷书来说,自汉末至明末一千四五百年间却鲜有突出成就,因此,相对于帖学以二王谱系为宗而言,碑学的取法资源则无论从数量还是风格上来看,都更加庞大和多元,这些方面,都为书法的临习与创作,提供了广阔的拓展空间。

清代金石碑版的大量出土,金石学为之振起,乾嘉学术以此为契机,引导了文化发展的方向:它既鼓励了知识阶层对于金石碑版的访习、购藏、考证以及著录之风尚,也促动了社会思潮、艺术观念和创作模式的转变。学者、文人、书家们对篆隶碑版汲汲访求的同时,也心摩手揣,日夕浸淫,学术文化日益内化于书法创作实践之中,学术与艺术因此得到了进一步的融合,这对提升书法的学术品位和艺术格调,起到了前所未有的综合推进作用。他们的身份区隔渐渐模糊,学术生命也由此而更显丰满充盈。黔南书家莫友芝,正是这一潮流中的重要人物,显示了晚清碑学的一个面向。

注释:

[1] [2]张舜徽:《爱晚庐随笔之二·艺苑丛话》,”莫友芝书”条、”宋元明清之书画”条,湖南教育出版社一九九一年版,第四八七、四四二页。

[3]莫友芝:《亭诗钞》卷三《却寄虎痴教谕黔阳》,见张剑等点校:《莫友芝诗文集》,人民文学出版社二○○九年版,第二○一页。

[4]莫友芝:《显考莫公行状》,同上书第七六八页。

[5]关于清代文人游幕的系统研究,可参尚小明著:《学人游幕与清代学术》(社会科学文献出版社一九九九年版)。

[6]曾国藩:《曾国藩全集》第十六册《日记(一)》,岳麓书社一九八七年版,第六三七页。

[7]吴大澂:《吴愙斋自订年谱》”同治七年八月”,见民国陈灨一主编《青鹤》杂志,一九三三年第二卷一期。

[8]黎庶昌:《拙尊园丛稿·外编》卷四《莫徵君别传》,见《续修四库全书》”集部”第一五六一册,上海古籍出版社一九九七年版,第三四六页。

[9]莫友芝:《亭诗钞》卷四《以泰山石刻十残字拓本寄柏容二首》,《莫友芝诗文集》第二一三页。

[10]莫友芝:《亭遗文》卷三《秦山石刻十残字拓本跋》,同上书第五九四页。

#p#副标题#e#[11]莫友芝:《宋元旧本书经眼录》附录卷二《金石笔识·新莽始建国镜》,中华书局二○○八年版,第一六一页。

[12]同上书附录卷二《金石笔识·梁始兴忠武王萧憺碑》,第一六五页。案:统计数据来自许耀华等编:《六朝石刻话风流》(文物出版社二○○四年版,第一三○页)。

[13] [20]康有为,《广艺舟双楫》第三十六、四页。

[14]相关资料详见”丛书集成三编”第三十册《金石影》,台北新文丰出版公司一九九七年版。

[15]黎庶昌:《拙尊园丛稿·外编》卷四《莫徵君别传》,第三四七页。

[16]莫友芝:《宋元旧本书经眼录》附录卷二《金石笔识·魏孝文帝弔比干文》,第一七六页。

[17]沃丘仲子:《近代名人小传·儒林·莫友芝》,中国书店一九八八年版,第四十页。

[18]章炳麟:《章太炎全集》第四卷《太炎文录初编·说林下》,上海人民出版社一九八五年版,第一二○页。案:张参,唐代宗大历十一年(七七六)国子司业,撰有《五经文字》;唐玄度,唐文宗开成二年(八三七)翰林待诏朝议郎,曾据张参《五经文字》而补撰《新加九经字样》。二者为唐时楷书正字之作。

[19]莫友芝:《莫友芝诗文集·亭文补》卷二《论艺四则》(之四),第八○七页。

[21] [24] [25][清]杨守敬:《学书迩言》,见谢承仁主编《杨守敬集》第八册,湖北人民出版社一九八八年版,第四八二、五一○、五四一页。

[22]莫友芝:《宋元旧本书经眼录》附录卷二《金石笔识》,第一八八页。

[23]贵州省博物馆藏《莫友芝行书诗卷》王藻章跋尾。

[26]任可澄主纂:《贵州通志·人物志》三《莫友芝传》,第四十一页。

[27]莫友芝:《亭文补》卷二《〈汉樊敏碑〉钩本》,《莫友芝诗文集》第八○五页。

[28]同上书卷二《〈吴国山碑字〉钩本》,第八○六页。

[29]同上书卷二《〈吴天发神谶碑〉钩本》,第八○六页。

[30]转引自童衍方:《吴昌硕书法篆刻艺术》,《书法》杂志,二○○八年第一期,第五十六页。

[31]姚华:《弗堂类稿·题释孟英篆书千字文》,台北文海出版社一九七四年版,第六四九页。

[32]莫友芝:《〈两汉金石记〉跋》,《莫友芝诗文集》第八○四页。

[33]莫友芝:《金石笔识·汉夏承碑》,《宋元旧本书经眼录》第一五八页。

[34]莫友芝:《亭诗钞》卷四《为巢经巢释跋……》,《莫友芝诗文集》第二三二页。

[35]黎庶昌:《黔故颂·莫徵君》,《莫友芝年谱长编》附录四《莫氏家族传记资料》,第六二九页。

[36]赵恺:《莫徵君子偲先生像赞》,同上书第六三○页。