出青州城向西南去,大约在三十里外的群山之中,有一座峰峦突兀而起,山势峻拔,雄视一方。此山虽然不算太高,面积也不是太大,但是,提起山的名字,却令海内外众多书法界人士心驰神往,仰慕不已,这儿就是闻名遐迩的青州名胜之一:玲珑山。

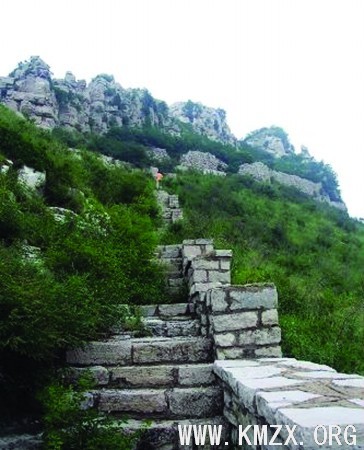

玲珑山原名北峰山,清朝康熙初年,有一个叫吴恪三的隐士在一次地震后到山中游玩,发现山崖的石隙间依稀有微光透出,便召集子侄进行挖掘。没想到这纯属偶然的行动竟一发而不可收,从发掘处开始越挖越深,越挖越曲,前面出现了一个个相互串联的洞穴,有的前后一脉,有的上下可通,有的内外相套,有的自成厅堂……石洞勾连曲折,变化莫测,整座山简直就像是一块巨大的太湖石,空灵剔透,通体玲珑,因而,北峰山从此被改称为玲珑山。玲珑山中的洞穴形态各异,各有特点,较有名的有穿心洞、通天洞、仙宝洞、观音洞、峰顶洞等等。

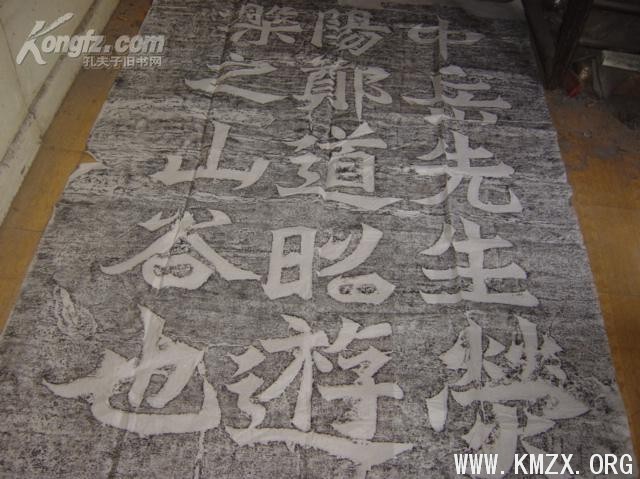

游人到通天洞里游玩时,会在洞中的西壁上看到刻有“荧阳郑道昭白云堂中解易老也”十三个字,这些结体遒劲、雄浑朴茂、刚健沉稳的字迹,就是蜚声书法界的郑道昭“白云堂题名”书法石刻。郑道昭,字僖伯,自称中岳先生,北魏时期开封人。累官至秘书监、荧阳邑中正,先后出任光州和青州刺史。史称他“少而好学,综览群书,好为诗赋”,是著名的诗人和书法家。郑道昭在书法演进变化的把握上颇有心得,造诣甚高,被誉为“北朝书圣”,与王羲之并称为“南王北郑”。目前所知的郑道昭遗存在世的书法刻石有四十多处,无论是碑铭,还是摩崖石刻,都是魏碑体的典范之作,备受书坛崇拜景仰,世称其为“魏碑鼻祖”。 郑道昭留在玲珑山上的书法刻石共有三处,除了通天洞里的“白云堂题名”外,据志书记载,在“山巅祠宇东北门侧”尚有“荧阳郑道昭解衣冠处”九字,世称为“北峰山题名”。因为字刻在了石碑上,现在碑已无存,字也湮灭,见不到了。由于这九个字是郑道昭的晚年遗作,书法界也称其为“晚碑”。玲珑山的郑道昭书法刻石中最为著名的当数“白驹谷题名”。“白驹谷题名”镌刻在白驹谷西壁的一面山崖上:“中岳先生荧阳郑道昭游 之山谷也 此白驹谷”。这些穿越了悠悠岁月的刻石大字,每字每笔都银钩铁划,力透山石,呈现出一种夺人心魄的古雅气韵,让人感受到强烈的心灵震撼和酣畅的艺术享受。

郑道昭留在玲珑山上的书法刻石共有三处,除了通天洞里的“白云堂题名”外,据志书记载,在“山巅祠宇东北门侧”尚有“荧阳郑道昭解衣冠处”九字,世称为“北峰山题名”。因为字刻在了石碑上,现在碑已无存,字也湮灭,见不到了。由于这九个字是郑道昭的晚年遗作,书法界也称其为“晚碑”。玲珑山的郑道昭书法刻石中最为著名的当数“白驹谷题名”。“白驹谷题名”镌刻在白驹谷西壁的一面山崖上:“中岳先生荧阳郑道昭游 之山谷也 此白驹谷”。这些穿越了悠悠岁月的刻石大字,每字每笔都银钩铁划,力透山石,呈现出一种夺人心魄的古雅气韵,让人感受到强烈的心灵震撼和酣畅的艺术享受。

据说,“白驹谷题名”是郑道昭在离任青州刺史前最后一次游玲珑山时留下的。当时,朝廷要他重回京都洛阳,再次担任秘书监之职,而其时郑道昭已届晚年,深知此一去定是再难故地重返,所以,他对为官数载间畅游和养气炼丹的山山水水很是留恋。在回京启程之前,他再一次来到了玲珑山,徘徊流连数日后,才依依不舍地下了山。晚上夜宿在逄公祠,在逄公祠里与道士执手话别时,应住持道士要求,他挥毫写下了“白驹谷题名”,并嘱托道士将字镌刻在白驹谷石壁上,留作永久的纪念。

每年,除国内游人络绎不绝前往登临玲珑山外,还有不少日本的书法爱好者漂洋过海,千里迢迢到玲珑山“朝圣”拜谒。与此同时,舒同、武中奇、欧阳中石等诸多书坛圣手,也争相把自己得意的书法作品镌刻在了玲珑山的山崖岩石上。行走在玲珑山蜿蜒的山径上,就仿佛徜徉在中国千年书法史的艺术长廊里,到处熠熠生辉,令人目不暇接,荡气回肠。