芳菲四月,春意盎然。日前,记者在济宁市汶上县民俗馆的曲艺厅慕名采访了退而不休的山东梆子表演艺术家于秀玲。

作为非物质文化遗产、汶上梆子的传承人,于秀玲长期担任汶上梆子剧团的业务团长。为了能够让更多的戏迷参与到政府搭建的市民大舞台上来,她多方筹资20万元购买了全套演出服装;为了培养孩子们对戏曲的爱好,她已开展了近4年的戏曲进校园活动。从事戏曲演艺40余年来,她不仅编排了大量传统和现代戏剧,还培养了以国家一级演员郭秋菊、国家二级演员吴肖华为代表的优秀青年演员100余名。“我做这些就是想把山东梆子更好地传承下去。”

在采访中得知,一辈子都在与戏剧打交道的于秀玲,不仅能唱,而且能够集唱腔设计、编剧、导演为一身。她7岁学艺,16岁开始代理汶上梆子剧团团长,主攻小旦、花旦,曾拜师著名山东梆子艺人张桂花门下学艺。先后在《对花枪》、《穆桂英挂帅》、《西厢记.拷红》担任主要角色,由于唱腔优美,表演逼真大方,赢得了鲁西南广大观众的一致好评。在2000年山东省第五届戏曲比赛中,荣获省文联、省文化厅、省戏协颁发的优秀演唱奖。于秀玲参与创作的大型神话戏《白蛇前传》在山东省第五届戏剧汇演中获得唱腔设计一等奖。退休后的她新编的现代戏《人间真情》参加济宁市新创作剧目汇演,获得优秀剧本奖、唱腔创作奖,她本人在剧中扮演主要角色,获得二等奖。

谈起山东梆子,于秀玲侃侃而谈,汶上梆子剧团自1952年建团,至今已走过60多年的曲折历程。作为山东梆子的地方代表,曾一度兴旺的“汶上梆子”对周边后期地方戏的发展具有较大影响力,比如众所周知济宁市的山东梆子剧团就是从汶上梆子剧团发展而来的。但随着人民群众的文化生活日益丰富,娱乐方式朝着多元化的方向转变,昔日受热捧的局面已经不在,戏剧市场的不景气也已成为普遍现象。在这种情势下,有造诣的演艺人员及业务骨干日渐减少,而新鲜血液又得不到补充,这使得“汶上梆子”的唱腔、表演艺术特色等难以得到很好的传承。面对“汶上梆子”发展的种种困难,作为传承人的于秀玲看在眼里,忧在心里,她现在能做的就是积极为“汶上梆子”的发展而不辞辛劳地努力奔走着。

自小就热爱戏剧事业的于秀玲,对“汶上梆子”的传承发展有一颗执着的心。从事戏曲表演40余年来,她广收门徒,悉心传授技艺,先后培养了以国家一级演员郭秋菊、国家二级演员吴肖华为代表的优秀青年演员100余名。“去年,汶上梆子60年团庆后,由于年龄到了,我就基本不登台演唱了,不过县里领导依然让我担当团顾问,目前我主要是教学生,有时在重大活动时上台表演一番。”表面看起来于秀玲现在应有更多的闲暇时间,可她却比以前更忙了。“地方戏的发展靠的是传承,这当中最重要的是培养人才。为此,她将更多的精力投入到培养新人上。

2010年初,于秀玲在媒体上看到戏曲进校园的报道后,她也产生了以这种形式让孩子们喜欢梆子戏的想法。她的这一想法得到了汶上县文化局的大力支持,在该县举办的一次学校和剧团的座谈会上,于秀玲与汶上镇中心小学的校长赵相生取得了共识,让她的想法变成了现实。此后,于秀玲周二至周四去汶上东门小学给孩子们上40分钟的戏曲课,教孩子练唱腔、身段以及古装戏、现代戏等戏曲常识。这一教就是四年。她的心血没有白费,她培养的两名学生前年暑假参加济宁电视台举办的“戏曲大舞台.走进校园少儿擂台赛”,连续二期夺得擂主。“年轻时没少到外省演出,1997年时就在山西、河南等地演出有四、五年。现在还时常有新疆等地来聘请演出,都没能去。因为过去外出唱戏为的就是解决资金困难,现在不一样,家乡变花园,走哪里唱哪里,多好呀!尤其是政府搭建的‘市民大舞台’,为我们提供了这么好的平台,我们要充分利用好。”于老师对眼下生活的幸福感溢于言表。为充分利用政府搭建的市民大舞台,组织发动当地的戏曲爱好者登台演唱,她筹资20余万元,购买了全套的服装和道具等。她感慨地说,“只有让更多的人知道并喜欢上戏剧,才能真正得到传承和繁荣。因此,需要我们大家共同为‘汶上梆子’发展与传承而努力。”在她的组织带动下,目前,在市民大舞台演出的专业、业余演员就有四五十人,全县“庄户剧团”辐射到每个乡镇。

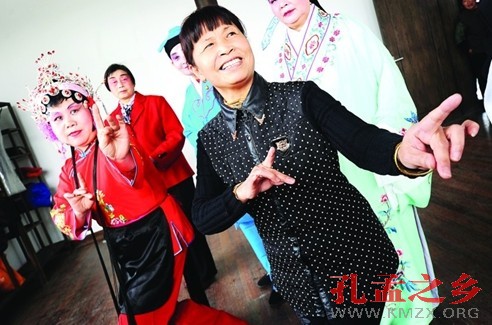

图为于秀玲为老年戏曲爱好者作辅导。■记者 杨国庆 摄