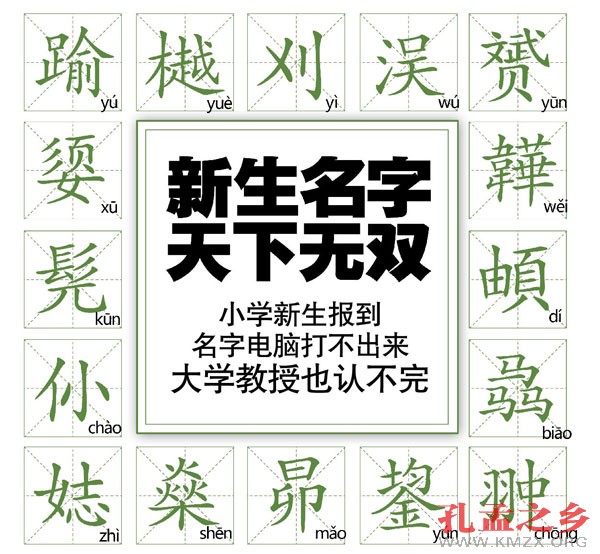

訾、郤、瓒、頔、濬、佾、祚,这些汉字,你认识几个?别紧张,这不是填拼音考试,但你若是个老师,不认识就得在学生面前出丑了。每年秋季开学,新生“花名册”中的生僻字总令老师头疼不已,再加上“新复姓”、“简洁名”等,老师们戏称,开学必备第一课是“姓名课”。

看到这些生僻的汉字之后,笔者对正在遭遇这个难题的老师们有三个建议:第一,赶紧找本《康熙字典》认真研读;第二,找一个年龄八九十岁的老学究,比如知道茴香豆的“茴”有四种写法的老人,如果他们有私塾经历那就更好,一旦遇到不认识的生僻字,各位老师赶紧向老人家请教;第三,不认识的字直接画圈,当然,这种做法有些荒唐。我们不妨想想,老师在课堂上点名时喊出“王圈圈同学”时,有侮辱他人的嫌疑。面对学生生僻姓名的问题,曾有公安部门提出“使用规范汉字”的建议,那么,这种建议的合理性到底有多少?是否有必要通过某些措施的制定和推广,让这些生僻字消失?

虽然更名换姓在古代乃至现代都不罕见,但是,这种更改行为大多有比较特殊的背景:皇帝老子赐姓赏名;避讳君主名讳;躲避灾祸或处罚;为了商业目的(如明星)……应当承认,这样的例子并不少见,可和中华五千年文明相比,这也是个例而已。应当承认,公安部门的建议有一定合理性,如果大家的姓名都使用规范汉字,人与人之间的交流会更加便利,也能免去不少尴尬,但是,笔者认为,公安部门的建议也只能停留在“建议”这个层面上,坚决不能通过强制手段去做硬性的推广。

如今,生僻字到底带来了多少麻烦?其实就以下两种情况而已:其一,人与人之间交流的障碍,比如学校;其二,工作和生活中的障碍,比如考试、办理证件和乘坐飞机等。笔者认为,第一种障碍完全可以打破,只要大家都能抱着一种学习的心态,再生僻的字也能毫无障碍地读写出来;要想打破第二种障碍可能就会稍微麻烦一些了,不过,通过对技术设备的升级改造,也不是没有可能,只要在电脑字库中增加那些生僻字,麻烦就会迎刃而解。同时,对于那些“劝解”人们将生僻姓名更换的部门,笔者非常怀疑他们的工作态度,现在让人家把生僻字换成普通常见的汉字,以后又会不会让人家直接换成数字?工作上遇到困难就得解决,别把责任推到别人身上。

值得欣慰的是,和“让生僻字消失”的声音相比,生僻姓名的曝光率越来越高,不少地方的公安部门在管理户籍工作时,早就注意到了这个现象,笔者认为,这种现象就是传统文化再次迎来春天的重要体现。我们中国人都知道“行不更名坐不改姓”这句话,虽然将姓名中的生僻字改成规范汉字能带来不少便利。但是,这种做法也在无形中对我们的文化造成了伤害,这可是我们中国人骨子里的传宗观念,这种观念是支撑华夏文明源远流长的重要动力,所以,我们不能因为贪图一时的便利而让生僻字消失。