日前新华社发表了一篇“讨冯檄文”,狠批冯小刚是“广告大师”,冯小刚也迅速回应“一部分媒体用这个问题来拼命打击我是泄私愤”。而昨日,发表“讨冯檄文”的新华社记者又给出一篇“《非诚勿扰2》背后的‘交口忽悠’:为‘房子’为‘地’忽悠观众?”的文章,再次批评冯小刚。此后,冯小刚在微博上以“痛苦使人升华”为主题,回应了自己所遭受的“伤害”,新年快到了,冯小刚也表示”2010年就要过去了,我原谅伤害我的人也请被我伤害的人原谅我。”并借用《非2》里的台词为结语,称“活着是一种修行”。

新华社发文指出:影片《非诚勿扰2》的首映日,某门户网站刊出“观众给《非2》打高分”的文章,文章作者经现场调查后得出结论:绝大多数受访观众认为该片精彩绝伦。令人蹊跷的是,依然在该门户网站的同一频道所开设的“观影调查”中,却只有约30%的受访者对《非2》表示认可,难道您所谓的“绝大多数”就是指“30%”?

出现这种自相矛盾的结论,有几种可能:一是“观影调查”的调查问卷设计水平太低;二是如冯小刚导演所讲,媒体若想给电影定性,就会把与该媒体观点一致的观众列举出来。

最可怕的一种可能,就像出版人洪晃等人所言,电影发行方与少数传播机构形成“话语霸权团体”或“双赢互惠、合作共荣”的关系,通过“炒作”这种议程设置的“交口”方式,达到“我给什么、你看什么、反复不断、吸引观看”的效果,而观众始终蒙在鼓里。

以票房发布为例,“零点票房超过200万”“5天破2亿”“影市单周票房创纪录”……这些令人扎眼的贺岁电影票房数字,对影迷的确很有感召力。可是,细心的读者发现,这些数字的发布者不是别人,正是上映影片的发行方甚至导演本人。

冯小刚近日在北京电影学院举办的一个公开论坛上坦承,他拍了贺岁片后才发现,原来拍电影还可以挣钱“赢房子赢地”,并说现在他拍电影挣的钱“这辈子是花不完了”。联系到他的这些自白,人们不禁有理由怀疑在《非诚勿扰2》“交口忽悠”的背后,是某些人为了“房子”为了“地”而忽悠观众、忽悠票房。 (文章有删节)

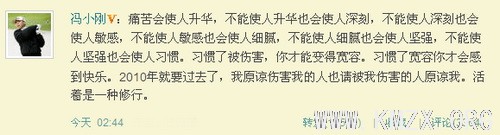

在此篇文章发出后,当天夜里,冯小刚在“冯通社”发表感言,称“痛苦会使人升华,不能使人升华也会使人深刻,不能使人深刻也会使人敏感,不能使人敏感也会使人细腻,不能使人细腻也会使人坚强,不能使人坚强也会使人习惯。习惯了被伤害,你才能变得宽容。习惯了宽容你才会感到快乐。2010年就要过去了,我原谅伤害我的人也请被我伤害的人原谅我。活着是一种修行。”