七夕节溯源及内涵演变

七夕节在我国诸多节日中,是最富有浪漫主义精神及浓郁的人文气息的节日,七夕节之所以经历几千年的历史文化的流变,还依然在今天高度发展的现代化社会中得以继续传承下去,散发着其独特的节日魅力,最主要的是其节日的纯民俗内涵及神话传说的有机附会,使其节日的双重文化功效,得以绵延持久的影响着一代代中国人的民俗文化心理,使华夏儿女对此节日情有独钟爱不释手。

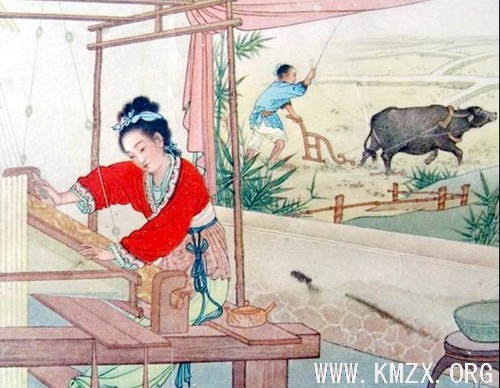

众所周知,七夕在我国是指农历的七月初七,七夕古俗直接或间接表现了初民向牛郎织女所代表的天体星神祈求瓜果麦豆等农作物的茂盛、丰收增产的美好欲求。《乾象通鉴》引《春秋合诚图》云:“织女,天女也,主瓜果,瓜果宴之本”。东汉崔萛\的 《四民月令》:“设酒脯时果,散香粉于筵上,祈祷于河鼓织女”;那么为何在七月七日这样一个日子进行祭祀活动呢?从原始夏历及宗教信仰来看,“七”本来即意味着生,而七月七日则有“长生再长生”的美意,因此在七月七日这种意寓着事物繁荣昌盛,绵延不断的美好内涵中,向 “主瓜果”的织女祈祷农作物的不断增收,满足人们对食物的需求,是七夕古俗民众的原始崇拜的直接体现。最早涉及到牛郎织女传说的是春秋时期的《诗经·小雅·大东》:“维天有汉,监亦有光,?彼织女,不成报章,?彼牵牛,不可以服箱。”其喻意就是:暗示周王朝徒有虚名而无实力,但这里的牛郎织女只是古人天体日月星辰崇拜观的折射,在我国古代素有“观天象而晓天下之说”,天象与古人的衣食住行密切相关。原始宗教信仰的基础为七夕与牛郎织女传说的进一步以爱情元素的结合,以及二者主题的转变奠定基础。汉代,牵牛星与织女星在人间有了重要地位,牛郎织女的传说流传已较为普遍,李善注引《汉宫阙疏》:“昆明池有二石人,牵牛织女像。”东汉崔萛\《四民月令》“七月七日,河鼓(牵牛星之天文学名称),织女二星神当会。”由以上诸材料可以看出,人们逐步为牛郎织女这两个相距甚远的星辰附会了爱情故事。东汉末年与汉魏之际,文人开始以牛郎织女故事为题材来创作诗歌。其中东汉文人五言诗中的《迢迢牵牛星》这首诗以生动细腻的语言描绘了牛郎、织女被天河所阻隔而不能长相厮守的悲伤与无奈之情。此时的织女已被赋予了现实生活的人世情愁。晋人葛洪整理的《西京杂记》首先记述了七夕爱情传统的萌芽情况,汉宫“至七月七日,临百子池,作于阗乐,乐毕,以五色缕相羁,谓为相连爱”;又曰:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,俱以习之”。此时的七夕民俗已经注入了牛郎织女传说的爱情内核,男女好和,乞巧等习俗已经开始出现在七夕节俗中。

根据以上的材料,我们可以看到七夕节因为有了牛郎织女美丽的爱情故事,其节俗的文化内涵为其更好的世代传承提供了动源,提供了此节俗扩布的媒介资料,优美的传说,古老的神话,给世俗节日披上了神奇的雾纱,增添了无限的遐想与美学色彩。同时一年一度的七夕节也在潜移默化地强化着牛郎织女的真挚情感对人们向往美好生活追求的心理诉求。从另外的一个角度我们也能窥测到人们希望通过美好节日的祈福,希求自己能追求美满幸福,阖家团聚的民俗心理,在历朝历代,在今时今日都会持久不断的。

值得重视与慎思的是,伴随着全球化时代的到来,民族传统节日正不断遭受着外来强势文化的侵袭,七夕节固然因其自身的美好神话的寓意与多姿多彩的民俗活动备受人们的推崇,但我们也要时刻告诫自己在文化、经济、政治多元化的今天,民族文化危机也正逐渐逼近我们,传统七夕文化的内容正被所谓的西方情人节文化所代替,今天我们的七夕节,在某些方面讲只是对传统历史文化的追思,留存的仅仅是西方文化对我国七夕节民俗文化核心改良中的无奈与叹息。

全球化对七夕节的冲击

全球化近十年来在经济、政治、文化和社会领域引起的相关问题备受各个学界的关注,传统节日作为民族文化的一个重要载体,在全球化的新文化汹涌浪潮下,也在劫难逃般的被西方文明的意识形态所淹没,虽然近年来我国已把七夕节列为首批非物质文化遗产名录,但由于“文化全球化”的强势话语权被西方经济发达国家所掌握,七夕节的民族传统内涵与其民俗符号,正在被西方文化霸权这只无形的手所抽空,剥离。七夕节曾一度不大被重视,但最近几年随着国家文化战略的改变,大力提倡保护传统文化的呼声此起彼伏,加之大量网络、报刊、影视等媒体的渲染造势,七夕节居然在悄悄的火爆起来,也许我们此刻应该为传统节日的复活感到庆幸,但是在其所谓 “复活”的背后,我们看到的并不是具有中国特色的七夕节,而是被冠以 “西方情人节”这一滑稽称号的俗节。目前我国的七夕节的形态,基本上是西方情人节的复制品,我们的七夕节缺失的是中国传统的民俗符号,在文化全球化独领风骚的今天,这些民俗符号已受到严重冲击。我们遵守 “经济入世”的规则,但绝不能盲目地跌入 “文化入世”的陷阱, “全球化”从本质上讲是以经济牵制文化进而瓦解不发达国家的民族精神。我国传统的节日之所以历经几千年依然保持其一定的生命力,在于我们对自身文化有自己一套操控法则和手段。在我们的传统节日中,唯有那些真正体现民族精神,具备地方特色、反映民俗风采植根于生活的土壤、深受人民群众喜爱和尊重的节日及其文化,才能拥有广泛的群众性和生命力,回顾传统的七夕节,首先赋予我们的便是情感上的道德美,牛郎织女的爱情故事感染着中华儿女,规范着我们的婚姻秩序,对维持社会的稳定有着举足轻重的作用。七夕节的民俗符号,民俗象征意义是经过数千年人们自由选择所传承下来的,这是民俗心理集体无意识的集中体现,但当 “全球化”的势头席卷经济弱势国家时,七夕节本身的民俗象征被经济符号毫无保留的排斥出去,进而以西方符号为主要内容的所谓西方情人节的物质活动便填充进去,从某种意义上讲,这种民俗符号的抽空并不是我们自愿的选择,七夕节的传承模式已被强势经济国家所颠覆,虽然传统节日也需要现代化的创新改良,但七夕节绝不是标榜的 “西方情人节”符号内容的传统节日,这种节日内容目前看似符合当前的国家经济文化的策略,符合现代人的节日观的要求,但我国的七夕节与西方的情人节在内容、传承方式、文化背景,种种的不同,制约着不同国家传统节日发展的模式、方向,强势经济的国家运用文化侵略的手段抽掉我们七夕节的传统内容与形式,留给我们的是空有“七夕”头衔的一个不伦不类的半中半西的节日,这样的“七夕”随着时间的流逝,会逐渐失去它几千年来所凝聚的民族文化及民族精神,当七夕节的民俗精神被全球化的浪潮冲刷殆尽之时,我们的七夕文化也将随波逐流,淹没在历史的洪流之中,那时我们的七夕不再是民族文化的精髓,也许只是文化全球化改制下的畸形节日。

七夕节的生存路径

全球化对我国民族文化带来冲击和挑战是势不可挡的,在这种新形势下,我们将如何更好的保护我们的传统节日七夕节蓬勃健康的传承下去,这将是一个亟待解决的问题。

首先我们要清醒意识到文化全球化的过程并非是一个静止的过程,是强势经济大国单向唯一的对经济弱势国文化的全盘占领。以辩证法的哲学观点看待全球化的过程,还应该深刻领会到全球化还是一种民族文化向世界文化,以及世界文化向民族文化的双向循环,不断往复的运动。全球化使各民族的文化处于不断变化着的运动过程之中,而绝不仅仅是有目的论的文化侵略观,以及文化单向输入的既定的静止状态。

再者,在保护本民族传统节日方面,我们首先要做到走“和而不同”,坚持文化自主性的道路,做到文化自觉。在西方情人节与七夕节中我们可以看到这两种节日不同精神本质,不同的民族国家的人们具有独特的传统文化和信奉不同的价值观,只要不相对抗,不把本国的文化特质强制植入到对方,同样会为当代世界文化增添新的色彩和活力,对于人类生生不息所依附的文化系统,及系统中的各国人民来讲,多样性和统一性同样是须臾不可或缺的。所谓坚持文化的自主性,就是做到文化的自觉,这是一个民族国家自尊、自重、自信的体现。在当前全球化背景下,文化自觉是中华民族与世界其他民族之间的共处之道,对中华民族来说,做到文化自觉,既不要妄自菲薄,也不要妄自骄傲,要秉承“和而不同”的立场处理好不同文化、不同民族国家之间的相互关系。一些发展中国家的民族文化逐渐成为西方文化的附庸,日益蜕变为西方文化的游乐园。重要的一点,就是在精神上丧失了 “自我”。一旦失去这种 “自我”,其结果必然是不知不觉地跟着西方文化随波逐流,最后一步步走向文化殖民。七夕节在没有被重视之时,我们被西方情人节外来文化的 “情人文化”的独特性所吸引,却忘了我国七夕节民族意识中愿天下有情人终成眷属的本土情感内质,当我们重视七夕节时,令人遗憾的是,由于自我文化意识的缺失,七夕节留给我们的只是历史的构架,和西洋式情人节的内容。因此认清民族文化传统“自我意识”重要之处在于推进文化整合,成为传统节日得以形神兼备保留下去的重要手段,不管文化全球化的形势发生怎样的变化,文化整合绝不是中西文化混杂的拼凑组合,而是要立足于本民族的文化特色,以“我”为主,博采众长,为我所用。

全球化的到来是符合历史发展规律的,我们既不要以一种怯懦的心去拒绝它,也不要以一种随意处置的态度包容它,任何事物总是处在矛盾对立与共融共生之中,我们传统的文化节日,要在与世界文化矛盾体中求得一席之地,就要增强“自我”文化的保护意识,使本民族的传统文化形态得以在全球文化中绽放光芒,通融的文化观也是民族文化求得生存的方式,只是吸收泊来文化时需要注重“度”,要把握住民族文化的总方向不可偏转。唯此,我们的七夕传统节日才能原汁原味的传承下去。

(作者系济宁籍民俗学专业硕士研究生)