时隔二十年,新版电视剧《红楼梦》即将重新开拍。剧组展开了铺天盖地的全国角色海选活动,这让人们不由回忆起1987版的《红楼梦》。这部电视剧从计划、选角到拍摄结束,前后花了将近5年。它在细节上非常用心,服装、发型、场景、器物都极力贴合原著,小到每一件头饰耳环,都是由剧组手工制作。它背后有一个超级豪华的学术顾问阵容,很多学界泰斗如今已经辞世。于是我们记住了这部诗一般的电视剧。

“大家的态度都十分认真,人也都很纯粹,就是为了做好这件事,所有人都在努力,没有任何利益的冲突和功利的心态。伙食费每天只有2毛5分钱,住的也是集体宿舍,但是大家都很卖力。”当时三个编剧之一的周岭说,旧版《红楼梦》就是在这样单纯的环境下拍出来的。

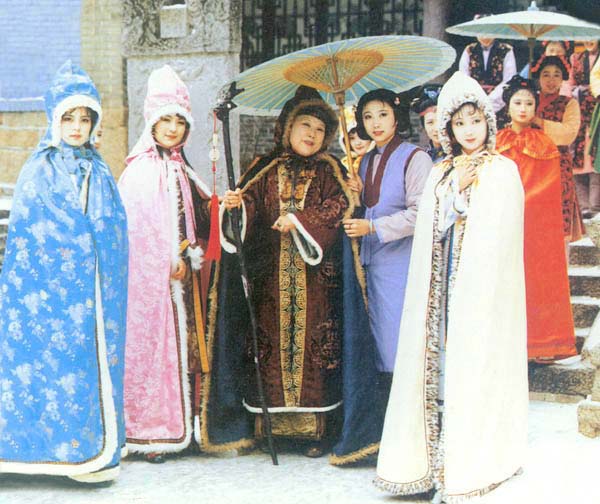

1984年的5月,郑铮和其他31个女孩子一起住进了圆明园开始接受培训。郑铮后来在《红楼梦》里演了鸳鸯。“当时拍的时候也有选角,剧组跑到全国各地去选角色。”入选者们以前的表演经历大多是一张白纸,为了让她们入戏,她们便开始了在圆明园里为期三个月的封闭式培训。 郑铮说:“每天早晨6点,我们就爬起来练功了,要跑步、压腿。然后每天有形体训练和表演课。

郑铮说:“每天早晨6点,我们就爬起来练功了,要跑步、压腿。然后每天有形体训练和表演课。

导演、编剧、制片主任都一直陪着我们,制片主任就像我们的家长一样。还有贾赦的扮演者李颉老师,和贾母的扮演者李婷老师是我们的表演老师,教我们表演,给我们出题目根据红楼梦里的情节演小品。有时晚上我们还在一起讨论小品该怎么演。我记得当时从上海过来的邓云乡老师和我们住在一起,教我们怎么走路,坐姿应该是怎样的,应该怎么拿帕子,每个动作都教得特别细致。其他的像王朝闻、周汝昌老师他们也经常过来,每天上下午交错,轮流给我们讲关于红楼梦的课。”这段学习班的经历显然为日后《红楼梦》的拍摄奠定了扎实的基础。

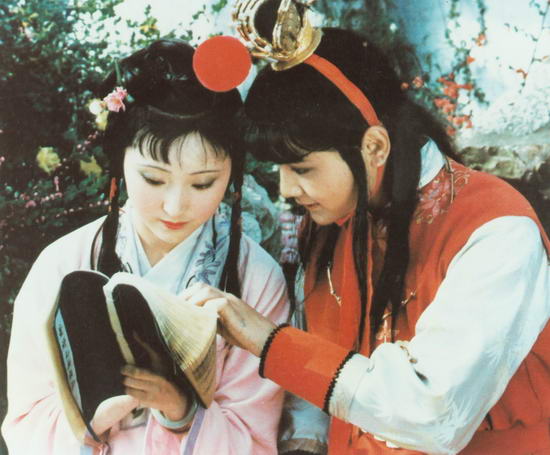

在拍摄的过程中,对每一个细节的仔细雕琢,这是最基本的要求。拍史湘云醉卧芍药丛那段,第一年拍的时候,发现芍药花已经谢了,导演王扶林说,“那就挪到下一年拍吧。”这在今天,完全是不可想象的。当时整部《红楼梦》,拍摄之严谨,从陈晓旭(饰林黛玉)的回忆录中也可见一斑:

穿好了另一套服装,我在桥对面站好,“预备———开始”镜头慢慢推近,“停!”李耀东放下摄像机说,“耳环错了,读西厢时是绿耳环,现在是白的,接不上戏。”

王导问:“带来了吗?”我轻声答:“没有。”

他的脸立刻白了:“怎么能这么粗心大意,开什么玩笑,这要耽误大家多少时间?”

我穿一身纱衣在三月的寒风中瑟瑟发抖,听着他大发雷霆。最后化妆师大杨用颜料把耳环变成了绿的,才使风暴平息。

平儿的扮演者沈玲说,“现在人们没上戏的时候拼命想上戏,等上了戏又希望赶快结束,太浮躁了,很匆忙,恨不得跨过今天直接到明天。现在一天能拍10页剧本,那时我们一天才拍十几个镜头,简直是拍电影的速度。但那时我们也没觉得奇怪,都很静得下心,认为拍电视就应该是这样的。”

1987版《红楼梦》的顾问委员会,主任是王昆仑,国内著名的红学家,他在抗战期间撰写的《红楼梦人物论》,是最早试图用历史唯物主义观点来研究《红楼梦》的一部专著。副主任王朝闻,知名美学家、文艺评论家、雕塑家。委员还有国学大师启功、著名散文家和小说家沈从文、著名剧作家曹禺、文艺理论家和文艺活动家周扬、著名翻译家杨宪益、红学家周汝昌、红学家蒋和森……这样的顾问团队,恐怕任何一所大学的任何一个课题研究组都无法与之匹敌。编剧周岭回忆起开拍前三个月的学习班里,他主持的红学学习班上,常常有专家川流不息地开讲座:有胡文彬老师讲的“国内外红学研究概况”;朱家谱老师讲的“《红楼梦》中的北方生活习俗”;邓云乡先生讲的“南方生活习俗”;周汝昌先生讲的“《红楼梦》原著的优与续书的劣”;王朝闻先生讲的“怎样正确理解《红楼梦》的角色”;李希凡先生讲的“《红楼梦》的历史背景”。教学内容之丰富,教学队伍之强大,几似一所大学在开红楼梦研究的专业课。

对待一部电视剧,这样的一种专业精神,恐怕以后再不会有了。