5月13日,一场别开生面的学术沙龙在孔子研究院拉开帷幕。来自山东大学、曲阜师范大学、济宁学院等高等院校的多位专家学者及百余位各届人士(包括曾振宇、杨朝明、孔祥林、刘振佳、刘彬、周海生、宋立林、齐金江等)围绕孔子文化的当代价值,结合当前文化产业现状深入浅出、由博返约,作了古今融合的儒学智慧碰撞,令现场听众耳目一新。当下,电影《孔子》与动漫《孔子》已经热播,孔子影视剧热映的背后是大众的文化需求,那么,我们应该如何塑造孔子?孔子文化的当代价值怎样体现?如何把孔子文化的生命力延续至文化产业中?专家学者们阐述了自己的观点。

孔子,从文化符号到文化产业

孔子是中国传统文化的典型符号。从《论语》的“有朋自远方来不亦乐乎”及“和而不同”的儒学思想在世界引发共鸣,再从各国林立的孔子像与孔子学院网络覆盖全球,无不传达着这样的讯息:孔子已经成为一种文化符号在世界走俏。

作为“孔子故里”,曲阜有着得天独厚的资源优势,近几年他们通过大力实施孔子品牌带动战略,逐渐将文化资源优势转化为产业优势。从上世纪80年代开始,曲阜组织的“孔子故里游”便方兴未艾。而改革开放的浪潮又送来了国学热。随后,祭孔热、论语热、读经热、国学热、国服热、祭祖热、古礼热、百家讲坛热、传统节日热、文化遗产热,让人眼花缭乱,每年的孔子文化节更是成为约定俗成雷打不动的盛大节日。

曲阜以孔子文化品牌为依托,以旅游、会展、演艺等文化产业为内容,建设文化产业核心区,成立了国家级的曲阜新区文化产业示范园,把论语碑苑、杏坛剧场、明故城墙等曲阜主要文化资产统统纳入产业园的管理之下,有效调动文化资源的集聚效应,加快了文化产业项目的引进和开发。

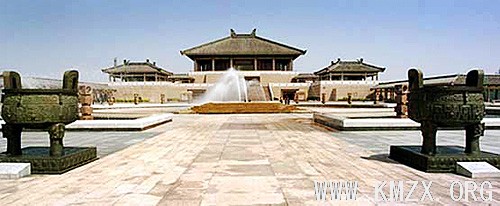

按照济宁市的文化产业发展规划,未来几年我市将重点打造儒家文化产业带,以曲阜新区国家级文化产业示范园为龙头,辐射邹城市与嘉祥县,重点发展文化旅游业、文化娱乐业、艺术品业,形成文化产业集群。如今,孔子文化会展中心、新大成桥、游客服务集散中心等一系列重大文化建设工程相继落成,曲阜新区国家级文化产业示范园正成为济宁文化产业核心区、山东鲁文化产业集聚区和全国文化产业示范区。

将孔子文化与大众艺术形式相结合是当前孔子文化产业化的一个热点。孔子研究院的孔祥林研究员是国内最早的倡导以大众艺术形式来宣传、推介孔子的专家之一。早在2005年在省政协开会的时候他就曾经写过一个提案,建议拍一部电影 《孔子》,一部电视连续剧《孔子》和一部动漫 《孔子》。在他看来时代在发展,我们对孔子的宣传与表现也应该跟上时代的步伐。孔先生愿望虽好,实现起来却任重道远。

“消费”孔子莫忘文化尊重

为了吸引尽可能多的观众、读者消费“孔子”,眼下孔子正在被以五花八门的形式包装。在电影版《孔子》中,孔子“既懂武功、又会谈情”。并且,他与“美而淫”的卫灵公夫人南子的相见,披以“绯闻”色彩;佛山电视台拍摄的 《孔子》,情节穿越时空,由今至古,除了讲述孔子生平,还将运用“两个时空”,加入了现代戏的部分;湖南卫视组拍的《孔子春秋》,则干脆在孔子初恋情人小姜一角上做起了宣传文章,以至“孔子初恋”炙手可热,《孔子春秋》未拍即红……

对于市场大潮裹挟下出现的这种商业包装孔子的行为,出席沙龙的各位专家学者表达了深深的忧虑。

山东省“泰山学者”,孔子研究院特聘教授,山东大学教授曾振宇认为:文化可以产业化,也应该产业化。但是文化的产业化一定有个前提,那就是其背后一定要有价值观作为支撑。“为什么韩国的《大长今》这么好?为什么他们能够做到既赚钱,又为韩国的民族文化树立了这么好的一个广告?我觉得那是因为《大长今》背后有一个价值观在支撑它,什么价值观呢?对自己民族文化的尊重与热爱。”

“在新一轮的孔子热中,有许多非理性的地方必须引起我们的警惕。”孔子研究院特聘研究员、曲阜师范大学博士宋立林说,“比如有些人想立孔教儒教为国教,将孔子奉为教主。这有违孔学本质,不得人心。但我们也不能因此走向反面,妖魔化、矮化孔子。”宋立林指出:市场经济时代,传统文化自然也会产业化,但孔子是不能被随意改编的。种种恶搞孔子的作品的产生其实是我们“急功近利”的浮躁之风的体现。

我们离真实的孔子有多远?

无论是电影、电视,还是书籍,有一个共同的特点很容易引起人们的关注,那就是各家都打着一个共同的标语:“还原真实的孔子”。虽然这句话说起来简单,并且极具吸引力,但其所承载的意义却不简单。

[NextPage]

孔子研究院特聘研究员、曲阜师范大学副教授刘彬说,孔子创立儒家学派,对中华民族精神的形成有着巨大的影响,他的身上承载了太多的文化内涵。对于这样一位特殊的历史人物,我们应该如何去展现他,如何充分发挥他的文化影响力,这一点至关重要。刘教授认为,经过上个世纪五四新文化运动的批判,再到文化大革命中的破“四旧”,批林批孔,批儒评法,将孔子儒学全面否定。在将近一个世纪的时间里,整个民族差不多都在批孔批儒的文化氛围中度过,影响了几代人。对80后、90后涉世不深的青年来说,有莫大的影响。因此,如何看孔子就形成了特别复杂的情况。

“在当前社会大众对于孔子不太了解的情况下,大众传媒的改编与宣传必须慎重,否则就可能给公众带来先入为主的错误印象,导致对传统文化的理解偏差,也不利于孔子文化的推广。”孔子研究院特聘研究员、曲阜师范大学副教授周海生建议说。新一轮的孔子热中,对于大众来说,他们需要的是可靠的东西,否则容易走入功利和错误的轨道。正如国学大师张岱年所说,盲目批判或盲目崇拜孔子的时代都过去了,现在是科学研究孔子的时代。

联结国力升降浮沉的孔子影响力

当谈到孔子文化“热”与“衰”时,孔子研究院副院长、曲阜师范大学教授杨朝明道出了自己的观点,他说,孔子文化影响力的升降浮沉密切联结中国国力的变化。近代以来,中国落后挨打,不少人迁怒于中国的传统文化,他们认为国势衰微,罪在文化,似乎中华民族的脱离苦海,就必须摒弃中华文化传统。”在当代,当人们面对林林总总的现实问题,思索人类社会的未来走向时,世界上不同国籍,不同文化背景的人,已经有许许多多的人不约而同地瞩目于两千五百年前的圣哲孔子,看到了熠熠生辉的 “孔子的智慧”,兴起了学习孔子文化的热潮。

借着孔子,世界也增加了对中国的了解与尊重。1988年1月,几十位诺贝尔奖获得者在巴黎的一次讨论中认为,汲取孔子智慧能够帮助全人类应对21世纪的挑战。而2009年10月28日,美国众议院高票通过“美国纪念孔子2560周年诞辰”的决议。

孔子文化对当今中国也具有重大的现实意义。当前世界一体化进程日益加快,中国高速的经济发展越来越需要文化的提升和拓展。然而一个无可辩驳的事实是,当下中国社会的文化信仰出现危机,由信仰危机所带来的道德滑坡、丑恶事件时有出现。正如孔子研究院特聘研究员、济宁学院教授刘振佳所言:“兽兽、犀利哥等恶俗文化现象的出现,说到底,是社会‘市场经济’泛化为‘市场社会’带来的恶果,是社会漠视文化意义和缺乏文化深度的必然祸患。”基于这样的现实文化困境,我们必须从传统文化中汲取营养,形成新的全民族的文化认同,并在这个过程中将以孔子文化为代表的传统文化发扬光大。

那么如何才能形成全民族的文化认同并将孔子文化发扬广大呢?曾振宇教授说,历史已经给了我们很好的启示,那就是:从娃娃抓起,从教育入手。曾教授认为,从汉代开始,《论语》作为蒙学读本,对于孩子形成基本的价值观发挥了重要作用。科举考试之后,儒家思想进一步渗透到千家万户,渗透到中国的每一个角落。两者的共同实施为最终实现中国文化意义上的大一统奠定了基础。这对我们今天仍有启示意义。孔子研究院副研究员齐金江对这种建议深表赞同。他也认为传统文化的真正普及与孔子文化影响力的提升,最好的办法还是在教育、在教材。教材是普及传统文化的最好途径,可是现在我们传统文化在教材中占的比重仍然非常低,“就拿《论语》来说,从小学到高中,收入教材的20章都不到,而在我国台湾地区,还有韩国、日本等国,他们教科书中《论语》所占比重都比我们都要大。如果可能,我们应该多呼吁在教材中多加入经典教育的部分。这样,让我们的孩子从小就学习经典,了解传统文化,这样才能最终达到普及传统文化,提升孔子文化影响力,形成公共文化认同的目的。

孔子热正逐渐升温。2560年前的孔子定然不会想到,在21世纪的第二个十年开启之际,自己竟然成了现代意义上的“大众明星”。现如今,“文化孔子”的影响力已经凸显,但是,“孔子“能否成为一条长而繁密的文化产业链条?作为孔孟之乡的我们面临的机遇和挑战并存,无论是建设“孔子文化产业谷”成世界惟一的文化产业“硅谷”的主张,还是以孔子为原型衍生的《孔子》影视文艺作品,无不说明“孔子牌”引发的文化产业革命已经打响。