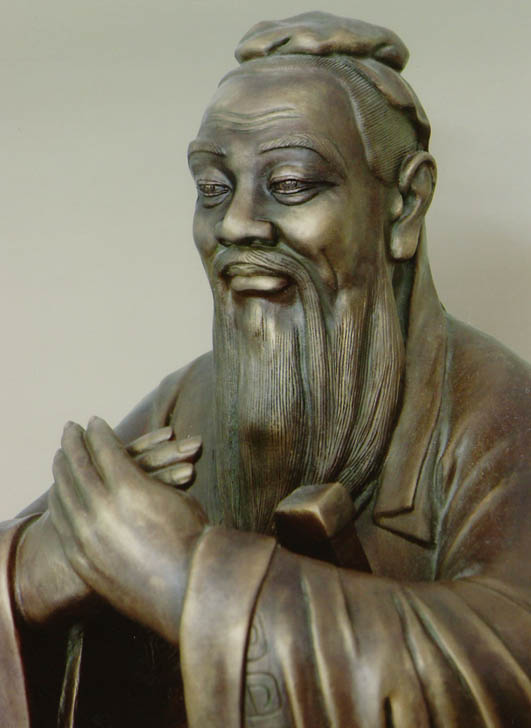

6月13日上午,在山东(国际)文化产业博览会开幕前夕,文博会组委会和中国孔子基金会召开新闻发布会,向海内外正式推出孔子标准像雕塑(初稿),将采用来电来函和电子邮件等方式向海内外征集各方面的反馈意见。定稿后的孔子标准像系列将于今年9月在孔子诞辰2557年的祭孔大典上正式向全球发布。

今年1月,中国孔子基金会发起组织评选制定孔子标准像的消息发布后,引起了海内外的广泛关注。在经过了宣传征集、评选研究、制作修改三个阶段之后,孔子标准像评选制定工作主体部分顺利完成,作为孔子标准像的雕塑在山东(国际)文化产业博览会与世人见面。中国孔子基金会秘书长张树骅在发布会上说,评选制定孔子标准像是一项具有重大历史意义的工作。孔子是举世公认的文化名人,是我国历史上伟大的思想家、教育家、儒家学说的创始人,是中华优秀传统文化的代表,是中国的历史文化名片。这一次采用广泛征集和社会参与的方式为孔子塑造标准像,解决了长期以来孔子形象不统一的问题,对树立世界范围内公认的标志性孔子形象,弘扬传播孔子文化,会起到积极的推动作用。有利于向世界展示发源于齐鲁大地的儒家文化,有利于让世界更好地了解中 国,有利于推动和谐社会乃至和谐世界的建设。

先贤孔子诞生于山东,儒家文化发源于山东,孔子文化在山东具有深远丰厚的历史渊源及社会影响,孔子故乡人对孔子有着深厚的敬仰之情,孔子故乡的泥土最具有沧桑感和表现力。正如国学大师任继俞先生所说:“山东应该理直气壮地制订孔子标准像,山东的标准就是世界的标准” 。

孔子标准像的征集和发布,在社会各界引起巨大反响。

新京报:“孔子标准像”引发争议

6月13日,山东(国际)文化产业博览会和中国孔子基金会召开新闻发布会,向海内外正式推出孔子标准像雕塑初稿,引起广泛关注,也引发文化界争议。创作者与儒学学者均认为统一孔子相貌有必要,但长期研究雕塑史的清华大学美术学院教授邹文却指出,制定孔子标准像是种“文化暴力”,缺乏历史依据,过于武断和粗暴。

标准像版权归孔子基金会

今年1月,中国孔子基金会发起组织评选制定孔子标准像的活动。根据孔子基金会发布的资料,孔子标准像雕塑初稿发布后,将继续向海内外征集各方面的反馈意见,并不断完善雕像作品。

待正式定稿后,将以原雕为蓝本,制作推出浮雕、线描等各种形式的系列孔子像标准。此外,征集文件中强调入选作品版权归中国孔子基金会所有。

据悉,定稿后的孔子标准像系列将于今年9月在孔子诞辰2557年的祭孔大典上正式向全球发布。

创作者:不可能面面俱到

本次公布的孔子标准像雕塑初稿是由中国孔子基金会委托山东工艺美术学院潘鲁生院长和胡希佳教授牵头组成的创作小组完成。胡希佳说创作中“主要参考的是所谓吴道子的画,因为他是目前认为最早的孔子形象,后世都是以它为兰本,我们也不例外”。他还透露,目前初稿是玻璃钢材料,大约高1.2米,等到9月份定稿,估计要做成2米高铸铜雕像。

针对有人质疑他们塑造的孔子像“太温和”,胡希佳说创作遵循的是孔子基金会的要求。他认为雕像不可能满足所有人的期待,“也不可能在一个雕塑上把温和、严厉等各种神态气质都表现出来,主要还是一个动态一个表情,很多人认为孔子应该是更亲切、慈祥,因为他本身是个教育家”。

儒学学者:孔子相貌需要统一

中国人民大学孔子研究院的彭永捷博士认为,孔子是中国文化的代表,塑造他的形象确实是个很严肃的问题。近年来,全国各地出现了相貌不同的孔子,这确实需要统一。孔子基金会是比较适合做这个事情的一个机构,这次他们推出的是一个征求意见的初稿,只是一种主张和建议,没有强制性。但是,到底是继承历史上塑造出来的孔子像,还是我们另外重新塑造出一个孔子像,应该进行讨论。

艺术家:“定标准太武断”

清华大学美术学院教授邹文看到“孔子标准像”雕塑初稿照片后指出,孔子标准像“或许对宣传推广孔子形象有利于传播”,但从手段上来说有“文化暴力”的成分,“不能说山东是孔子的故乡就能制定孔子标准像,这太武断了,因为实际上这个标准像不具有普遍规范意义”。

此外,邹文还认为制定标准像不利于培养个人的认识,限制想象空间,“其实文化更重要的是‘活态’,对古人形象的理解可以活泼一点”。

新闻午报:孔子“标准像”征集遭质疑

近日,中国孔子基金会向社会郑重征集“孔子像标准设计方案”,征集的孔子像要求神态以唐代吴道子孔子像为样本。参考相关历史文献,做精湛艺术处理,突出其古代伟大思想家、教育家的风范与气质。据悉,孔基会将在6月于山东(国际)文化产业博览会上将推出孔子像。这一消息发布后,立刻在社会上引起了争论。

上海学者徐来认为,孔基会所想的,恐怕只是制造出一张“圣像”,然后把孔子“标准化”以换取现金。他表示,大规模的商业活动是热衷于搞标准化的,因为只有标准化的产品才可能最大程度地发挥“量产”优势,通过建立“标准”,经济活动的每一个环节都成为可控的。

“这一活动未尝不可,但是想法本身却很奇怪。”同济大学文化批评研究所教授张闳认为,“历来孔子形象就是各式各样,或瘦小书生,或魁梧高大,皆有可能。即使他们制定了标准,但仍可以有人站出来质问‘为何这就是标准’,这必然会引发一场没有意义的争议。这种人为给定的标准像没有任何意义。”

复旦大学教授顾晓鸣则对征集“孔子标准像”活动表示支持:“现在全世界都对历史人物、甚至是传说中的人物怀有考古好奇,比如国外正在对诺亚方舟、耶稣的裹尸布和圣女贞德进行考古研究。通过活动,激发我们对先人的好奇与崇敬。”

他认为,即使历史人物如慈禧留有照片,人们依然愿意通过想象复原人物,而各式各样的考古新发现,推动了复原可能性。征集“孔子标准像”,作为一种群众活动可能没有结果,但却是挖掘文化的新趋势。

孔子基金会昨天在接受本报记者采访时说,把孔子像统一起来比不统一的好。至于全国各地孔庙内各式各样的孔子像会不会被标准像取而代之?孔基会办公室张老师解释说:“我们曾经碰到许多外国人,因为看到的是各种各样的孔子像,于是质疑中国是否存在孔子。”但他也表示:“各地孔庙中的孔子像不会全部被更改,但是各地孔庙出售的孔子像应该要统一起来。”目前,孔子基金会已经征集到了由孔子第48代传人孔端友提供的宋代孔子楷木像作为参考之一。