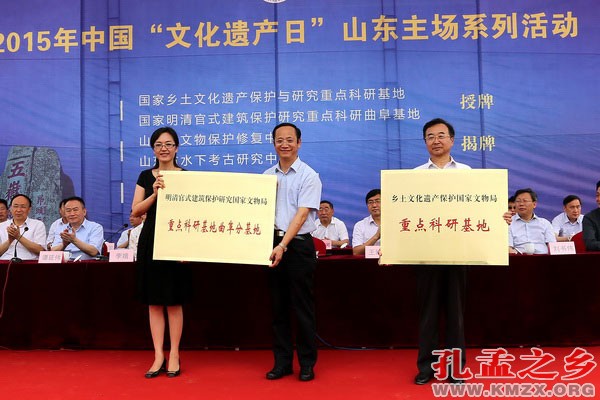

孔孟之乡讯 国家乡土文化遗产保护研究重点科研基地、明清官式建筑保护研究重点科研曲阜基地落户山东。6月24日,国家文物局副局长顾玉才出席2015年中国“文化遗产日”山东主场系列活动,为两个重点科研基地授牌。

山东乡土文化遗产保护的创新实践,为国家乡土文化遗产保护研究重点科研基地设在山东,奠定了工作基础。

山东乡土文化遗产资源丰厚。近年来,多数地方在城乡建设中注重经济与文化的协调发展,文化遗产得到了有效保护和合理利用。但是在有些地方特别是广大农村地区,传统文化遗产的保护形势依然十分严峻。为加强城镇化进程中的文物保护,2010年12月颁布的《山东省文物保护条例》,对基本建设中文物保护工作、规范不可移动文物管理、加强文物保护单位管理、强化文物保护法律责任等作了具体规定。2013年省政府下发了《关于做好旅游等开发建设中文物保护工作的通知》。“十二五”以来全省城镇化建设中的文物安防设施建设投资累计近2亿元,160多个文物单位的安全设施得到改善。

2014年初,山东省文物局经过调研和论证,在全国率先提出了“乡村记忆”工程的思路,得到了省委、省政府的高度重视。全省城镇化工作会议上,省委书记姜异康、省长郭树清对在全省组织实施“乡村记忆”工程提出了明确要求。“乡村记忆”工程两次写入政府工作报告。由省委宣传部、省文物局牵头,建立了七部门联席会议机制。

“乡村记忆”工程是“记得住乡愁”“留得住乡情”的载体工程,是乡土文化遗产保护的创新尝试。目标是在全省建成一批各具特色、美丽宜居的“乡村记忆”工程示范单位,提升乡村传统文化、传统建筑保护和传承水平。到2020年,在全省保护、整修、恢复和设立10个左右“乡村记忆”乡镇,50个左右“乡村记忆”民俗节庆,100个左右“乡村记忆”博物馆(优秀传统文化和非物质文化遗产展示馆),1000个左右“乡村记忆”村落(街区),5000个左右“乡村记忆”民俗文化和民俗工艺传承人,1万个左右“乡村记忆”民居。去年全省开展了调研普查和试点,第一批共上报保护单位689个,从中确定24个单位进行试点。今年5月,经各地推荐和专家委员会评选,并报省政府批准,第一批300个全省“乡村记忆”工程文化遗产名单正式公布。“乡村记忆”工程被誉为“恰当其时,创意新颖”的“文化创新工程”,得到了文化部、国家文物局领导的充分肯定。

据介绍,国家乡土文化遗产保护研究重点科研基地是经国家文物局批准,由山东省文物局组织领导、依托山东建筑大学等科研机构、立足乡土文化遗产研究与保护、面向国内外相关专业领域开放的研究基地。基地成立了专家委员会,由中国文联副主席冯骥才,故宫博物院院长单霁翔,中国社会科学院考古研究所博士生导师刘庆柱,中国社会科学院研究生院博士生导师宋振豪,山东省政协原副主席王志民等领衔。基地核心成员近30人,涉及建筑学、文物学、考古学、博物馆学、民俗学、规划学、社会学、非物质文化遗产保护等专业。

基地成立后,将围绕文化遗产保护利用与传承发展,服务经济社会发展,开展乡土文化遗产保护利用的创新性研究。通过设置开放性课题、与国内外相关机构合作、开展乡土文化遗产保护实践等方式,聚集和培养优秀科学家和乡土文化遗产保护工作者,重点开展乡土文化遗产理论体系、乡土文化遗产保护利用的管理机制及模式、乡土文化遗产保护技术与应用、“乡村记忆”工程及传统村落保护等方面的研究,打造乡土文化遗产保护利用的科研技术平台、成果推广与示范平台,推进乡土文化遗产科学研究和保护技术的进步和创新。

儒学志愿者讲师培训班-768x427.jpg)