孔孟之乡网消息 一个噩耗10月11日从北京传到了济宁曲阜:在当日执行扑救北京石景山区喜隆多商场火灾任务时,北京石景山消防支队司令部参谋长刘洪坤和八大处消防中队副中队长刘洪魁壮烈牺牲,其中1985年出生的刘洪魁老家是曲阜市息陬镇南夏宋村,这个噩耗令整个村庄陷入了深深的哀痛中。

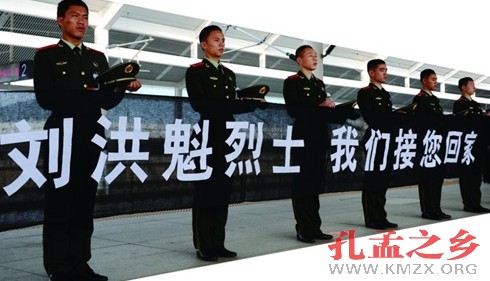

“刘洪魁烈士,我们接您回家!”“向英雄致敬!”……10月19日,这一天是刘洪魁的家人携其遗像从北京赶回老家曲阜的日子。上午9点11分,随着由北京发往曲阜的G101次高铁抵达曲阜高铁东站,列车舱门缓缓打开,刘洪魁的遗像和家人出现在大家面前。刘洪魁的父亲刘克刚已满头白发,母亲早泣不成声,姐姐肿着眼睛小心地抱着弟弟的遗像走在前面。早已等候在站台的消防官兵整齐列队,随着一声令下,集体脱帽致敬,现场一片肃穆,胸前的白花和眼中的泪水无言地诉说着对烈士的无限哀思。从站台到出站口,通道两侧全都是整齐列队的消防官兵、公安民警、医护人员,大家或手持白菊花或手持黑色悼念条幅,向英雄及其家人致以最崇高的敬意。

而在高铁站外,上千名来自曲阜各地的群众自发地聚集在一起,他们有春秋中学的学生、有曲阜的志愿者、有专程赶来的市民,还有从南夏宋村赶来的乡亲们……大家排成上千米整齐的队伍,手持白花,默默站立在马路两旁,向烈士寄托自己的哀思。“回来了,终于回来了!”曲阜高铁站外一位阿姨一手牵着孙女,一手擦着眼泪,注视着出站的英雄遗像。一位拖着行李箱的旅客,远远看到刘洪魁的遗像和家人,默默低头静立,向英雄致敬。这一刻的曲阜东站庄严肃静,浓浓的哀思汇聚于此,悼念着在远方逝去的年轻生命。

斯人已逝,生者常思。上午10点,载着刘洪魁遗像及其家人的车辆行至息陬镇南夏宋村村口,闻讯而来的村民早已聚集在此,手持黑色悼念横幅,夹道迎接英雄的归来。“刘洪魁烈士,你是我们息陬镇的骄傲,我们向你致敬!”

在刘洪魁的家中,小小的院子里挤满了前来悼念烈士的群众,有北京和济宁的消防官兵、刘洪魁生前的好友和同学以及闻讯而来的邻居们。小小的院子一时间满载哀思,大家有秩序地步入灵堂,在刘洪魁遗像前献上白花,深深地鞠躬致敬。灵堂外,一位老人一边擦眼泪一边注视着灵堂内的遗照,满脸心疼与悲伤。一名中年男子红红的眼圈里一直噙着泪水,隔着灵堂的窗户看着刘洪魁的遗照,眼泪一时间汹涌而出,男子扭头抹去泪水,却又不舍地又回头看了一眼照片,眼泪再次无声流下……“吃完早饭就赶到他家门口,虽然知道来不了这么早,但是站在这里心里才踏实些。”在刘洪魁家门口,一位大姐紧紧抓着手中的白色悼念条幅,她告诉记者自己也是这个村子的,也姓刘,一大早就赶到了刘洪魁家门口,和邻居们一起等待这个孩子的归来。“怎么说呢,惋惜、心疼,我们这些邻居的心情都很沉重。”“今天是刘洪魁回家的日子!”迎接烈士回家的同时,记者在本报官方微博上发布了这条微博,不少网友默默为烈士点燃一支蜡烛,向烈士致敬,希望能照亮烈士回家的路。“刘洪魁,老同学一路走好!山东省曲阜市杏坛中学2001级高三十四班同学缅怀你!”贴吧上,网友“灿烂无风”发布帖子缅怀逝去的同学,引来众多校友留言寄托哀思。

亲人抱着刘洪魁烈士遗相从北京回来

消防战士们在京沪高铁曲阜站台迎接刘洪魁烈士

北京赶来的消防官兵参加刘洪魁的追悼会

相关链接:

10月14日,公安部政治部授予刘洪魁烈士称号,并颁发献身国防金质纪念章。17日上午,遗体告别仪式在北京八宝山殡仪馆隆重举行。据了解,刘洪魁烈士的骨灰将长眠在八宝山烈士骨灰堂。

10月19日上午,英雄刘洪魁的亲属回到曲阜家中。山东省政府副秘书长张斌、民政厅、公安厅、公安消防总队等部门领导及济宁市副市长张继民、曲阜市市长杨凤东等省市领导来到息陬镇南夏宋村刘洪魁的家中慰问了其亲属。张斌等人向英雄敬献了花篮,并到英雄灵堂鞠躬致敬,表达哀思。

随后,张斌代表省委省政府慰问了英雄刘洪魁的父母及其亲属,并送上了慰问金,对英雄刘洪魁的事迹表达了高度的赞扬和崇高的敬意,表示刘洪魁的事迹不仅仅是其父母的骄傲和荣耀,也不仅仅是曲阜的骄傲,也是山东人民的骄傲,大家都为山东有这样的好男儿而骄傲。同时,鼓励刘洪魁的父母及其亲属要更好的生活下去,孩子不在了,但是他的英雄事迹和精神会被更多的人发扬和传承。

追记英勇献身的济宁籍消防战士刘洪魁

如果不是因为那场大火,刘洪魁或许已经和年轻的妻子一起坐上10月12日下午的火车,回曲阜老家与父母团聚。

如果不是因为那场大火,刘洪魁或许已经出现在母亲59岁的生日聚会上,与亲朋好友们举杯换盏。

如果不是因为那场大火,刘洪魁或许已经盖着母亲给晒的暖融融的被子,进入了甜美的梦乡。

然而,一场突如其来的大火,让这一切只能是如果……

时间,永远定格在10月11日

10月11日凌晨2点59分,北京119指挥中心接群众报警称:北京石景山区苹果园南路东口喜隆多商场发生火灾。北京市公安局迅速调集消防局15个消防中队、63辆消防车、300余名官兵会同石景山分局相关部门赶赴现场处置。

凌晨5时30分许,火灾扑救进入关键环节,在连续高强度工作情况下,石景山消防支队八大处消防中队副中队长刘洪魁始终坚守在灭火队伍的最前沿。

早上6时10分,28岁的刘洪魁身先士卒,与同样是山东人的消防支队参谋长刘洪坤一起,义无反顾地再次进入火场侦察,想寻找一条新的灭火路线实施攻坚。然而,因火势迅速蔓延,建筑突然坍塌,两人与救援指挥部失去了联系。火势被控制后,指挥部迅速组织人员进入现场搜救,终于在下午3时21分,在商场四楼西北角一处坠落的建筑材料下面,找到了两人紧紧相拥的遗体,现场的悲壮让每个人动容……

下午4时许,刘洪魁和刘洪坤的遗体从废墟中被抬出。近百名武警面朝外站立,在商场大门前围成了一个凹形的小空间,战士们将在这里为离开的战友举办简单的送别仪式。4时17分,十余名消防员抬着包裹着白布的担架,走到停放在门前广场中央的救护车旁,轻轻将担架安放在事先准备的支架上。担架放稳后,抬担架的消防员开始抽泣,不断有消防员从外围涌到担架旁,20余名战士不约而同地跪倒在担架边,有的战士伏在担架上嚎啕大哭。

4时32分,担架被抬进了救护车,在场的所有战士默哀并脱帽敬礼。在救护车发动的那一刻,近20名战士再次集体跪下,默默地看着救护车渐行渐远……

他说:我想一辈子留在部队

10月19日上午,接刘洪魁烈士回家的车辆缓缓驶出曲阜高铁站,驶向他的老家息陬镇南夏宋村。几千名学生、机关干部、公安干警以及自发赶来的群众手持圣洁白花,扯起黑色悼念条幅,有序地站立在道路两侧迎接烈士回家,气氛庄严而肃穆。

在烈士家中布置简易的灵堂前,四周摆放着鲜花,数不清的村民纷纷赶来看最后一眼,在失声痛哭中表达对英雄的深深怀念。“小彪,你看看,咱到家啦!”父亲、母亲和亲属们一起呼喊着烈士的小名,沉重的悲伤几乎让人无法呼吸。

得知刘洪魁今天回家的消息后,战友、发小孟梁一大早赶到了他家中。记者见到他时,他的脸上挂着悲伤:“就在事发前两天,洪魁还告诉我12号要休假回家,准备一起聚聚!”谈到这里,孟梁几乎哽咽得说不出话。原来,刘洪魁去年腊月在北京结了婚,但一直没有在老家请客,这次回家本打算商量一下补办婚宴的事宜。“他比我们都大一岁,性格非常稳重,人也很踏实。”孟梁告诉记者,刘洪魁的父亲就是军人,受父亲影响,他从小就向往军旅生活,高考时他原本考上了二本学校,但他放弃入学,选择入伍。因为学习成绩好,刘洪魁在部队里考上了云南消防指挥学院。今年3月份,孟梁在北京与刘洪魁短暂见面,还一起吃了顿饭,没想到那一次竟是最后一次见面。孟梁说,刘洪魁对消防工作十分热爱,经常主动加班,就连过年也没回过家,他还打算过几年稳定后把父母接到北京去住。“他说过,从当兵第一天起就把生命交给国家了,想一辈子留在部队。”

在亲戚们眼里,刘洪魁是个听话、懂事的孩子;在村里人眼里,他是个正直、忠厚的孩子。老邻居王观玉现在还记得:刘洪魁刚上初中时连自行车都不敢骑,一开始别人在车后帮着扶住,人家一撒手,他吓得从车上摔了下来。“他的性格不外向,不太爱说话,但他心里什么都有。穿上军装的这些年,他一点点变得勇敢。我以前问过他工作的事,孩子对我说,消防兵确实危险,但明知道是危险,但也是我们的职责,我们不能退缩!”刘洪魁在回乡探亲时,曾跟老邻居们聊起过他的工作。“那天早晨,他妈妈带着笑给我说,小彪带着媳妇马上回来了,还问我他的被子是晒薄的还是晒厚的呢?……”王观玉想起这些,眼泪忍不住地扑簌簌地流,脸上写满了悲伤。

或许,英雄从不曾离去

每一次火警的出击,都是消防战士与死神的赛跑,都是消防战士对生命的挽留。

作为一名公安消防战士,刘洪魁曾在警官报告表中写道:“如果我能成为一名共和国的消防警官,我将全身心地投入到我所热爱的消防事业中去,我将义无反顾地听候祖国和人民的召唤,无论多么艰难,无论多么危险,我都会尽力克服一切困难,坚决完成党和人民交给的光荣任务!”入伍以来,刘洪魁参加过数百次灭火救援任务,每次都忠诚履职、恪尽职守、英勇果敢、毫不畏惧。刘洪魁走了,牺牲在他最钟爱的消防事业上,用生命诠释了消防战士的神圣和光荣。

大火无情,让人不寒而栗。也许在冲向火海的刹那,消防战士们的心头也会有那么一丝的颤栗,不过那只是一个小小的本能反应,它的存留时间也只是一瞬间而已,他们没有后退,他们仍然无畏地面对这一切,他们才是真正坚强、纯洁、勇敢的人。在血与火的洗礼中,刘洪魁和他的战友们践行着消防战士的庄严使命,让青春在熊熊火焰中绽放出了绚丽光芒,让生命在烈火中得到了永生;他们置个人安危于度外, 用满腔的热血冲锋在前,以舍己救人的英雄壮举兑现了随时准备为党和人民利益牺牲一切的誓言,演绎了忠诚卫士的生命赞歌; 他们用血肉之躯筑起了一道钢铁屏障,用赤子之心在党和人民之间架起了一座血脉相连的桥梁。这就是英雄!他们不曾远离,不会远离,他们在我们身边!

#p#副标题#e#传说中的凤凰,它毫不畏惧地在焰火中飞舞,只为得到生命的永恒。刘洪魁,一个用生命谱写壮烈的好男儿,他的离开不是死亡,而是一次真真正正的涅磐。(徐斐)