记者看到,吕开友展示的这本居住证为长方形,大小和银行卡差不多,放在一茶色塑料制封套内,封套已发黄,上部有两个圆形小孔,吕先生告诉记者,当时发现时在这两个小孔中还串着一条粉红色的细绳,能挂在脖子上。封面中间印有居住证三个竖写的仿宋体铅印字,右上角写到“第15675号”,旁边还有三个小红子“ 济宁六”,左侧印着“山东省公署发给”字样。

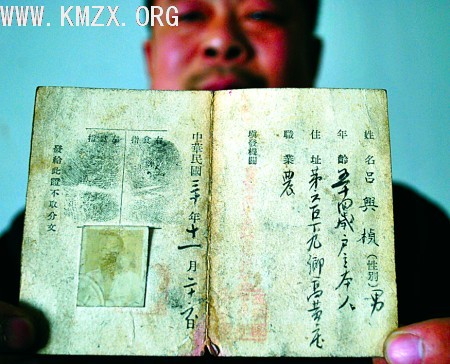

证件展开后,记者看到,里面详细地记录了持证人的姓名、性别、年龄、住址、职业以及签发机关、日期,在签发机关处还盖有签发机关的公章。除此以外,记者还发现当时的“户籍警察”为了便于管理,还在该证件上粘贴了居民的照片,照片上方还印有居民本人指纹。证件内页右侧竖行写着老人的姓名“吕兴桢”,是吕开友先生已故多年的爷爷,但填发机关下面的一行红色小字已经很难辨别,红色小字下方的方形印章也很模糊。内页左侧上方是左右食指的黑色指纹,下方是吕兴桢老人的照片,指纹和照片均清晰可见,照片的左下角还盖有一硬币大小的圆形钢印,右下方盖一红色方形印章,钢印和印章上的字迹已经无法用肉眼辨别。右侧写着发证的时间“中华民国三十年(公元1941年)十一月二十六日”,左侧明显的印着“发给此证不取分文”(如图)。

据吕开友介绍,这本居住证是自己在十多年前拆盖自家祖屋是发现的,最近看到本报在“募集改革开放三十年老照片和实物展”的活动,所以就找到编辑部。记者采访获悉,这本居住证已时隔67年,历经沧桑,但证件保存尚且完好,上面的文字、照片及手指纹等依然清晰可见,实属不易。是我国20世纪40年代行政人口管理状况的实物资料,对研究我国民国时期的行政划分和人口管理提供可靠依据。