|

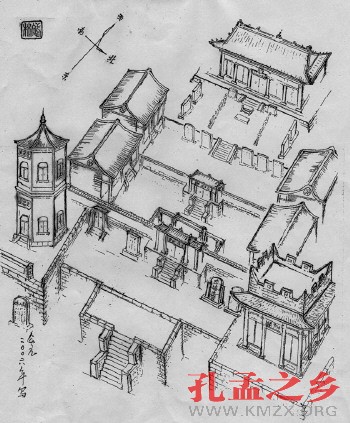

孔子山孔庙复原图 |

|

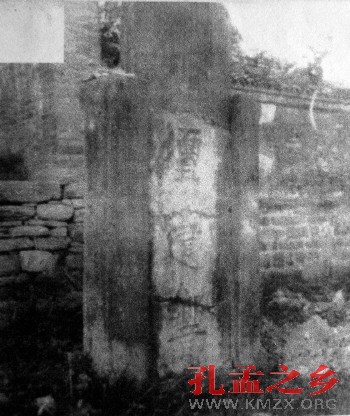

东汉“杏坛遗响”碑照片,摄于1960年。 |

|

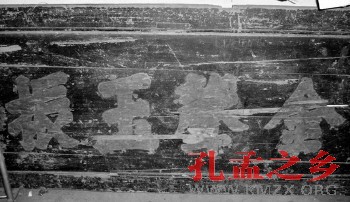

金声玉振木匾. |

平阴县城南12公里处、105国道西侧有一山名为孔子山,此山不高,但据考证,这里有曲阜以外的唯一一处孔子教书堂遗址,因曾建有孔子庙、孔子塑像、竖“杏坛遗响”碑,而享有盛名。

孔子三游孔子山

孔子山原名紫盖山。鲁定公七年(公元前503年),49岁的孔子携弟子北上,来到鲁国西北边城京兹(今平阴县孔村镇),授徒传教,隐居求志。相传,秋后一日,孔子与弟子出游,忽见一山,山巅紫云笼罩,久聚不散,孔子甚喜,曰:“山有祥云定有福地,此乃紫盖山也!”紫盖山因此得名。

紫盖山风景优美,明代万历年间平阴知县姚宗道这样描写山上景色:“山之巅哉!及陟降之麓,见流水襟带於其前,文峰印墩俱呈,巧献秀於膴原之间,奇哉,此真乾坤之隩。”据说,山上美景让孔子师徒如痴如醉,此后孔子就移坛于紫盖山讲学。

鲁哀公十二年(公元前483年),69岁的孔子又两次游历紫盖山。孔子第二次前往紫盖山经由水路,《庄子·渔夫篇》写道:“孔子游于缁帷之林,休坐乎杏坛之上。弟子读书,孔子弦歌鼓琴。”据明代平阴县儒者刘敬业和张承宠考证,缁帷河就是平阴的紫柳河(今紫柳沟子),孔子登岸处有一土台,旁边有一棵杏树,这里便是杏坛,后有杏坛村(今王屯村),张承宠夜宿杏坛村时还作诗一首:“邹鲁当年聚友生,缁帷林下一经横。祗今风教如凫峄,入夜犹闻弦诵声。”

当年除夕,孔子又驾车来到紫盖山。传说邑人听闻孔子的车马声,纷纷挂起灯笼为孔子照明,在路旁点燃火堆为孔子驱寒,这叫做为圣贤“照廷”。直至今天,平阴县仍有除夕夜在家门口点火堆,为圣贤“照廷”的习俗。

据北宋时期编修的《名山志》记载:“紫盖山在平阴县,上有夫子教书堂。”据考证,东汉时,山顶有杏亭,亭内竖有“杏坛遗响”碑。北宋熙宁五年(公元1072年),于孔子教书堂遗址处修建孔林书院,亦称孔庙。明万历二十四年(公元1596年),知县姚宗道将孔庙从山顶迁至山东坡。因孔庙故,紫盖山亦名孔子山。

宏伟的建筑群

经过历代重修扩建,孔子山孔庙成为长120米、宽80米的建筑群,整体为三进大院外跨两楼,十分壮观。

平阴县退休干部李庆余年幼时经常到庙中玩耍,据他回忆,那时的孔庙风光旖旎,环境幽雅,苍松翠柏,虬枝盘旋,树干苍劲,郁郁葱葱,整个院落被绿荫遮蔽。

据平阴县杏坛文化研究会的王大庆介绍,孔子山孔庙依山而建,大平台台阶为13级,大门、二门和大殿平台前台阶均为9级。大门左侧是讲书楼,右侧是奎星阁,两楼楼身并楼台高约10米。一进院内南北各有三间廊厦式瓦房,南为过道房,为接待客厅,北房为学堂。二进院内同样南北各有三间廊厦式瓦房,两房內是孔子弟子及后世儒家先贤的木主牌位,共79名。三进院内有五间大殿,殿顶脊顶和檐角饰有龙头凤尾、飞禽走兽,殿内叠床架屋、雕梁画栋,正中一间供孔子塑像,左右两间为颜回、曾参、孔伋、孟轲塑像。

孔子山孔庙曾盛极一时,每逢二八月丁日为孔子山庙会,四邻八县的人都会来此祭祀孔子,祈求圣人恩泽。明《兖州府志》有诗曰:“紫盖郁苍苍,孤峰标圣堂。四时谁俎豆,万仞见宫墙。圣运千年在,风流自世长。高山多仰止,宁北旧甘棠。”《平阴县志》也记载有赞美孔子山孔庙的诗:“紫盖山中云树苍,传来孔子教书堂。列侯霸业烟销尽,唯有尼丘圣泽长。”

“文革”时期,孔子山孔庙建筑群被毁。如今,沿山路上山,看不到任何建筑遗迹,只有散落在道路两旁的青砖、巨石以及杂草中的巨大碑座还提醒着人们这里过往的繁华。昔日的大殿如今是一片果园,殿前的四根青石八棱柱半掩在泥土中,果园中一棵杏树正茁壮生长。王大庆说杏树生长的位置便是当年孔子塑像的所在处。